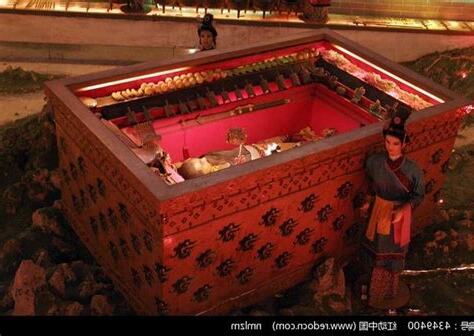

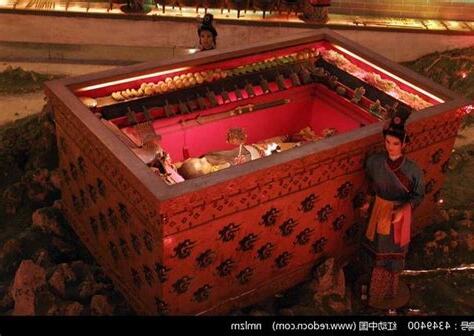

棺槨意思何其深遠,它不僅是一個容器,更承載著死者的尊嚴與生者的哀思。自古以來,它便是葬禮中的重要元素,彰顯著不同的文化價值與宗教信仰。現代社會中,人們對棺槨的理解和選擇多樣化,它們的設計與製作技術也不斷進步。然而,無論如何演變,棺槨在安葬逝者和傳承文明中的作用始終不可或缺。

棺槨的種類

- 木棺:最為常見的種類,通常由松木、杉木或其他硬木材製成。

- 石棺:在某些地區,人們會使用石頭製成的棺材,這些石棺往往更加耐久,但也更為沉重。

- 金屬棺:有時候,為了保護遺體或展示身份地位,人們會使用銅、鐵、鋁等金屬製成的棺材。

- 火化棺:隨著火葬的普及,專門用於火化的棺材也應運而生,這些棺材設計得更加簡潔,以便於火化過程。

棺槨的製作工藝

-

古人之葬,多以薪草厚疊,藏於野中,不封土,不立樹,喪期不拘。後世聖人改用棺槨,此法當取自「大過」。據《春秋繁露》記載,生者有軒冕、服位、貴祿、田宅之別,死者亦有棺槨、絞衾、壙襲之度。在《漢楚相孫叔敖碑》中,有提及孫叔敖臨終前未備棺木。宋蘇軾《真相院釋迦舍利塔銘》中描述舍利塔內的棺槨重達萬斤,需耗費大量人力方可造成。明徐霖《繡襦記·詭代僦居》中,醜角提到媽媽病重將死,卻未準備衣衾棺槨。範、蔡等編著的《中國通史》中提到一套棺槨重約一萬斤,需耗費大量人力物力。《花月痕》中描述贊甫、雨農等人料理衣衾棺槨,使用的棺材即為停放樓下的一口。陶鈍《第三件棉襖》中提到為了發喪出殯,制辦衣衾棺槨,又借了一份四分利的錢。最後,《太平天囯資料·清美政府勾結的幾個文件》中提到閏五月初四日,白齊文等在滙頭灘因風翻船身亡,其棺柩現存於蘭溪縣地。這裡所説的「棺柩」,即指棺材。

在古代,「棺槨」一詞多用來指裝殮屍體的器具,其中「槨」是指套在棺外的外棺,即所謂的棺材外面套的大棺材。引自陶鈍《第三件棉襖》:「為了制辦衣

延伸閲讀…

棺槨_百度百科

棺槨詞語解釋/ 棺槨是什麼意思

延伸閲讀…

棺槨- 教育百科

棺槨的意思|漢典“棺槨”詞語的解釋- 棺槨