「天人合一」是中華文化精髓,宇宙是生命,天地人間是人返本歸道場。

啟蒙書《千字文》內涵展現哪些中華文明精髓呢?中華大戲開場,開宗明義指出什麼精義?中華民族歷史是怎麼展開?《千字文》是祖三皇五帝(文中講到三帝)講起。

伏羲、神農和黃帝是三皇。

昊、堯、舜是五帝中三帝。

這些經典人物,傳達什麼文化特色?龍師火帝,鳥官人皇

始制文字,乃服衣裳

推位讓國,有虞陶唐龍師火帝,鳥官人皇——中華民族祖:龍師伏羲、火帝神農、鳥官少昊、人皇黃帝。

始制文字,乃服衣裳——黃帝時,神人史官倉頡模仿鳥獸跡,初創了文字,胡曹造了衣裳。

推位讓國,有虞陶唐——唐堯虞舜兩位帝王出於大公無私,傳賢傳子,遜位禪讓。

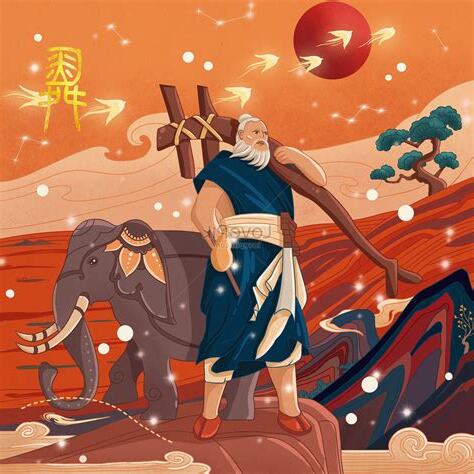

伏羲氏畫八卦,明天道,為天皇;神農氏,教民播種五穀、採製草藥民療病,地皇;黃帝軒轅氏,修德振兵,治五氣*,藝五種,撫萬民,度四方,造弧矢(弓箭),製舟楫,興人利,人皇。

(*五氣五方氣。

《書‧洪範》説五氣:雨、暘、燠、寒、風,應五行。

)龍師是伏羲(太昊),火帝炎帝;鳥官是黃帝子少昊帝,人皇是指黃帝,中華民族人文初祖。

伏羲時,河中龍馬背負八卦圖出河,傳説「河出圖」,天賜伏羲治世智慧,這是至德世徵兆,「老子曰:至德世……河出圖,洛出書。

」(《文子‧道德》)《周易‧繫辭上》説:「河出圖,洛出書,聖人。

」因此伏羲畫八卦,並以「龍」紀官名。

《左傳》説,伏羲氏龍紀官名,故稱「龍師」。

《史記》記載伏羲官名如下:春官青龍氏,夏官赤龍氏,秋官白龍氏,冬官黑龍氏,中官黃龍氏。

火帝炎帝、即神農帝,《古史考》説,炎帝有火應,故曰火帝。

《帝王世紀》説,神農氏,姜姓,火承木,故謂炎帝。

《周書》説,神農時天降下了粟子雨,神農耕地種五穀養民,製作陶器來裝食物,製作耒耜耕種用具,來增進農耕效率;神農且嘗百草,治療百姓疾病。

傳説上天賜神農一個水晶肚,讓他可以看到肚子裡草藥,辨別毒草作用。

從此有農事生產、有藥方療癒身心。

鳥官是指少昊帝,五帝之一,黃帝和嫘祖所生,,姬姓。

摯修太昊法,故稱為「昊」。

《春秋左傳》説,昊登位時,飛來了祥瑞鳳鳥,所以昊稱「鳥官」。

少昊氏鳥紀官:因為鳳鳥知天時, 故而鳳鳥氏掌管曆法,正天時,為「」官;元鳥(玄鳥、燕子),春來秋去,故而元鳥氏「司分」,是御史;伯趙(伯勞鳥)夏至來、冬至走,故而伯趙氏「司至」,專司夏至、冬至;青鳥是鶬鷃,在立春時開始鳴叫,到立秋,故而青鳥氏「司啟」;丹鳥是鷩雉,立秋來,立冬去,故而丹鳥氏「司閉」。

以上四鳥官是「」屬官。

少昊帝時代官職多,司馬、司空、司寇、司徒當時設立了。

(見《通典‧職官一‧歷代官制總序》)——此聯講中華文化中,文明如文字傳媒和衣裳物質文明,是黃帝時代創制。

人皇是黃帝。

姓公孫,名軒轅,有聖德,以有熊為,居軒轅丘,故而軒轅為號。

黃帝時,神人史官倉頡摹擬、效法鳥獸跡,初創了文字。

《中論‧治學》説:「倉頡視鳥跡而作書,斯大聖學乎神明而發乎物類。

」漢字不是方塊字,而是來自神明賜予。

如《傳書》言「倉頡作書,天雨粟,鬼夜哭」感動神鬼。

黃帝後嫘祖教民種桑養蠶,抽絲織布,胡曹發明衣裳(上衣稱衣,下裙稱裳)。

呂不韋(?-前235),戰國末年秦相,集中門客編輯雜家代表著作,稱作《呂氏春秋》或曰《呂覽》。

這些身懷絕技大臣,幫助黃帝建立了人文始祖功績。

有黃帝時代造屋宇,讓人民脱離穴居生活,百官到位,使人民得到化育。

《羣書治要‧本紀》説:「黃帝以上,穴居而野處,死衣薪,葬之中野,結繩治,及至黃帝,築宮室,上棟下宇,以待風雨,而易以棺槨,制以書契,百官序,萬民以察,神而化之,使民,後作雲門、咸池之樂,周禮謂大咸者。

」此聯是講政治標竿——推位遜讓德,唐堯、虞舜兩位帝王遜位禪讓。

「陶唐」堯帝稱號,堯是帝嚳(五帝之一)子,名放勛。

堯最初封於陶,後封於唐,有天下後,號稱為「陶唐氏」,陶唐國名。

「有虞」是舜稱號,舜帝姓姚,名,顓頊(五帝之一)六代孫,建國於虞,故稱為「虞舜」或「有虞氏」。

堯帝有天下,其子丹朱不肖,堯傳位於子,而傳給舜;舜帝有天下,其子商均不肖,舜傳位於子,而傳之禹,這是他倆大公無私、推位禪讓實踐。

堯十五歲時輔佐帝摯,受封於唐;年二十登帝位。

堯在位五十年(那時七十歲)提拔舜(三十歲),過了二十年,他九十歲時讓舜攝政,過了二十八年後,堯帝崩,指定舜王位繼承人。

舜孝道,供養父親瞽瞍。

母親死後,瞽瞍再娶,生了同父異母弟弟象。

瞽瞍、後母,異母弟象,他們讓舜去挖井、塗糧倉牆壁,設陷阱要殺死舜。

舜死,父親孝順,終於感化了一家人和睦。

舜二十歲時,以至孝聞名鄉裏。

有人向堯帝舉薦舜,堯帝二女娥皇、女英嫁他妻,觀察他齊家能力。

舜自己作表率,領著兩個妻子,孝順父母,家庭美滿和樂。

舜耕作於歷山南面,那裡耕農他讓路;舜於雷澤捕魚,漁夫補得漁獲彼此均分;舜河濱作陶,那裡作陶人作出陶器不壞。

堯一番考察後,乃任命舜擔任司徒太尉一職,並考核他治理國家道。

舜舉用八位自己才德教化百姓良才,讓天下達到和境地,並舉用八個有才幹善於治國賢人,除掉四,讓天下人心悦誠服。

堯舜放到大山裡,經歷烈風雷雨考驗,舜迷路不心驚,於是,堯認可了舜通過了各種執政考驗,而讓他攝政(這時舜五十歲)。

舜攝政二十八年,堯崩,他服喪三年,即天子之位(八十一歲登位),天下受到感化,夷服他。

孔子讚美舜:「孝弟,通於神明,光於四海。

」説,舜至孝和德行,讓神明讚賞,光披四海寰宇。

四五千年前,黃河流域和長江流域生活着許多部落,炎帝和黃帝是古老傳説中河流域部落首領。

黃帝聯合炎帝涿鹿戰中大敗蚩尤,所以炎帝、黃帝成華夏族祖先。

相傳,黃帝建造宮室、房屋,製作衣裳、發明舟車,教人們挖井。

黃帝妻嫘祖發明養蠶繅絲,助手倉頡發明瞭文字,助手伶倫編出了樂譜。

這些神話傳説,反映了後人華夏始祖黃帝尊敬、景仰和愛戴。

今天,我們(包括海外華人)自豪地稱自己炎黃子孫。

傳説繼帝後,有顓頊、帝嚳,再之後有傑出的部落聯盟首領堯、舜、禹。

堯年老時,廣泛徵求各部落首領意見,大多數推舉舜做他繼承人。

於是堯首領位置讓了舜。

舜年老後,採取方法首領位置讓治水禹,這歷史上禪讓制。

公元前2070年,禹建立夏朝,這是我國歷史上第一個王朝。

禹年老時帝位傳給兒子啓,這是我國歷史上世襲制開端。

隨後幾千年裏,禪讓制野心家們沿用,禪讓這塊遮羞布下改換代。

歷史上禪讓制只在堯、舜、禹三代。

他們生活時代距今四千一百年左右四千二百年左右。

管仲(?-前645),即管敬仲,春秋初期政治家,潁上(潁水濱)人,鮑叔牙推薦,齊桓公任命相,尊稱“仲父”,幫助齊恆公成為春秋第一個霸主,著有《管子》八十六篇。

《管子·版法解》記載:“舜耕歷山,陶河濱,漁雷澤,不取其利以教百姓”。

虞舜歷山耕種,河濱製陶,雷澤捕魚,謀取處而百姓傳授技術。

墨子(前468-前376),戰國時期思想家、政治家,墨家創始人,名翟,宋國人,居住魯國。

《墨子》五十三篇為墨家學派著作總彙。

《墨子·尚賢上》曰:“故古者堯舉舜於服澤陽,授政,天下平;禹舉益於陰方之中,授政,九州成;湯舉伊尹於庖廚之中,授政,其謀得;文王舉閎夭、泰顛於罝罔之中,授政,西土服”。

古時帝堯虞舜服澤北邊選拔出來,授予他國家政權力,天下大治;夏禹伯益南方選拔出來授予他國家政權力,九州一統;商湯伊尹廚房中選拔出來,授予他國家政權力,結果他治國方略得以實現;周文王閎夭、泰顛狩獵者中選拔出來,授予他國家政權力,西方國家臣服了。

《墨子·尚賢中》曰:“古者舜耕歷山,陶河瀕,漁雷澤,堯得服澤陽,舉為天子,接天下政,治天下民”。

古代虞舜歷山耕作,河濱製作陶器,雷澤捕魚。

唐堯服澤北面選拔虞舜,推舉天子,授予國家政權力,管理天下百姓。

筆者以為服澤應該距離歷山、河濱、雷澤。

《墨子·尚賢下》曰:“是故昔者舜耕於歷山,陶於河瀕,漁於雷澤,灰於常陽,堯得服澤陽,天子,使接天下政,而治天下民”。

所以古代虞舜歷山耕種,河濱製陶,雷澤捕魚,常陽燒石灰。

唐堯服澤北面舜選拔出來,天子,授予國家政權力,管理天下百姓。

屍佼(前390-前330),戰國時期晉國人,一説魯國人,參與商鞅變法策劃,著有《屍子》。

《屍子·君治》雲:“舜兼愛百姓,務利天下,其田歷山,荷彼耒耜,耕彼南畝……其漁雷澤,旱,耕者鑿瀆……”虞舜兼愛百姓,務利國家。

他歷山耕田,親背農具,耕種田地,他雷澤捕魚,遇到乾旱,幫助開挖水渠,引水灌溉。

孟子(前372-前289),戰國時期思想家、政治家、教育家,名軻,字輿,鄒(今山東鄒縣東南)人,一度任齊宣王客卿,主張採用,退而弟子萬章著書立説,提出“君輕”學説。

《孟子》是其政治活動、政治學説、哲學教育、倫理思想集成,南宋朱熹將《孟子》、《論語》、《大學》、《中庸》合為“四書”,奉為儒家經典。

《孟子·離婁下》雲:“舜生於諸馮,遷於負夏,卒於鳴條,東夷人”。

虞舜出生地是諸馮,後來遷到負夏,鳴條去世,東夷人。

《竹書紀年》是戰國時魏國官修史書,其曰:“帝舜有虞氏,母曰握登,見大虹意感而生舜於姚虛”。

這裏説舜出生地是姚虛,即姚墟。

韓非(前280-前233),戰國末期哲學家,出身韓國貴族,與李斯師事荀卿,著有《韓非子》。

《韓非子·一》雲:“歷山農者侵畔,舜耕焉,期年則圳畝。

河濱漁者爭坻,舜漁焉,期年而讓。

東夷之陶者器窳,舜陶焉,期年而器牢”。

歷山農夫爭奪土地而侵佔別人田地,發生糾紛,舜前往那裏耕作。

一年後,那裏農夫土地界線分明,越界佔領土地現象發生。

河濱漁民因捕魚而發生矛盾,舜前往那裏捕魚,一年後,捕魚水域讓年。

東夷製陶人技術過關,陶器,舜前往指導製陶,一年後,陶器,質量優良。

呂不韋(?-前235),戰國末年秦相,集中門客編輯雜家代表著作,稱作《呂氏春秋》或曰《呂覽》。

《呂氏春秋·人》雲:“舜耕於歷山,陶於河濱,釣於雷澤”。

舜歷山耕種,河濱制陶器,雷澤垂釣。

司馬遷(前145-前90),字子,我國西漢歷史學家。

司馬遷隨任太史令父親司馬談長安讀書,後遊歷數年,調訪蹟遺史,後繼任太史令,得以接觸宮廷藏書、檔案史料。

司馬遷着手《史記》編撰。

天漢二年(前99),李陵事件觸怒武帝,處腐刑,遇赦出獄後著述《太史公書》或《太史公記》即《史記》,中國史學發展史上里程碑。

《史記·五帝本紀》曰:“舜,冀州之人。

舜耕歷山,漁雷澤,陶河濱,作什器於壽丘,時於負夏。

……舜耕歷山,歷山人讓畔;漁雷澤,雷澤上人讓居;陶河濱,河濱器窳。

一年而所居成聚,二年成邑,三年成都”。

虞舜是冀州人。

舜歷山耕田,雷澤捕魚,河濱製陶,壽丘生產什器,負夏坐商。

舜歷山耕作之時,歷山百姓謙讓田地地界;雷澤捕魚時,雷澤百姓謙讓居所;河濱製陶時,河濱陶器質量。

一年後舜居住地方成為村落,二年後成為小城,三年後成為都城。

《新序》西漢劉編輯。

《新序·雜事一》雲:“昔者舜耕稼陶漁……,故耕於歷山,歷山耕者讓畔,陶於河濱,河濱於陶者器窳,漁於雷澤,雷澤之漁者分”。

古代舜親自種莊稼,親製陶,捕魚,……所以歷山耕種時歷山種田人謙讓地界;河濱製陶時,陶器質量();雷澤捕魚時,雷澤漁民平均分配所捕魚。

《説苑》西漢劉編撰。

《説苑·反質》雲:“歷山田者善侵畔,而舜耕焉,雷澤之漁者爭陂,而舜漁焉。

東夷之陶器窳,而舜陶焉。

故耕漁陶非舜事,而舜之,救敗”。

歷山農民喜歡侵佔對方地界,舜到那裏耕種。

雷澤漁民爭搶捕魚河面,舜到那裏捕魚。

東夷陶器,舜到那裏製陶。

耕田、捕魚、製陶都不是舜事情,但舜做了,以便解決百姓矛盾和困難。

《淮南子》,西漢淮南王劉安及其門客蘇非、李尚、伍等著。

《淮南子·原道訓》曰:“昔舜耕於歷山,期年而田者爭處?埆,豐壤相讓。

釣於河濱,期年而漁者爭處湍瀨,曲隈深潭相予”。

舜歷山耕作,一年後,農夫們爭先恐後要耕土地,而土地相讓;河濱釣魚,一年後,漁民們搶着急水區捕魚,而以港灣深水相讓。

《説文解字》是我國第一部大字典,作者是東漢經學家、文字學家許慎。

《説文解字》女部姚字條:“虞舜居姚,因以姓”。

虞舜居住姚虛,所以居住地“姚”作為自己姓。

《尚書傳》西漢伏生撰,是專門解釋《尚書》。

其曰:“舜販於頓丘,時於負夏”。

舜頓丘販賣是行商(含運輸商),負夏是坐商。

舜是我國商人。

所以説舜是中國商人始祖,比王亥要幾百年。

這是關於經商、販運記錄。

周處(240—299)著《風土記》曰:“舜東夷人,生姚墟”。

舜是東夷人,姚墟出生。

晉皇甫謐編撰《帝王世紀》,敍上起三皇,下迄漢魏。

其內容多采傳圖緯及諸子雜書,載錄了許多《史記》、《兩漢書》闕而不備史事。

其曰:“帝有虞氏,姚姓。

目重瞳,故名,字君,有聖德。

始遷於負夏,販於頓丘,債於傳虛,家本冀州,每徙百姓歸之”。

帝舜虞氏,姓姚。

每隻眼有雙瞳,所以叫,字君,有聖人美德。

開始時遷負夏,頓丘搞販運,傳虛舉債,家本來冀州,每他遷徙,百姓總是。

這裏有關於舜商、販運、舉債記載。

一是濟南説。

歷山即舜耕山,又名千佛山,北魏酈道元《水經·濟水注》雲:“山上有舜祠,山下有大穴,謂舜井。

”歷山山東省濟南市東南。

二是菏澤説。

《水經·瓠子河注》雲:“雷澤西南十許裏有小山,孤立峻上,亭亭傑峙,謂歷山,有陶墟,舜耕陶所在。

”歷山山東菏澤東北。

三是垣曲説。

歷山中條山主峯之一,山上有舜王坪(海拔2322米)。

《括地誌》雲:“蒲州河東縣雷首山,一名中條山,亦名歷山,名首陽山,亦名蒲山……”歷山山西省垣曲縣東北。

四是濟説。

《水經·河水注》:“歷山謂歷觀,舜耕處。

”歷山山西省永濟縣東南。

五是餘姚説。

《水經注》引周處《風土記》曰:“舜耕於歷山……舜耕田於山下,多柞樹,吳越之間名柞為櫪,故曰歷山。

”歷山浙江省餘姚縣西北。

六是永康説《辭海》“歷山”條曰:“(6)一名釜歷山,浙江省永康縣南。

圓峯屹立,狀如覆釜,山巔有田、井、潭,舜名”。

七是桑植説。

《辭海》“歷山”條曰:“(7)湖南省桑植縣西北,澧水發源於此”。

八是濮州説。

《水經注》卷24記濮水和瓠河:“雷澤西南十許裏,有小山孤立峻上,亭亭傑峙,謂歷山。

山北有阜……澤東北有陶墟,緣生言舜耕陶所在,墟阜聯屬,濱帶瓠河。

”這一時期“東夷”應包括今天台灣島。

延伸閱讀…

因此,濮州説質上是滑縣説、濮陽説、範縣説、鄆城説、鄄城説、定陶説、菏澤説統稱。

九是東説(東流説)。

宋《太平御覽》引《路史》雲:歷山東流縣東二十里,八十丈。

懷柔説。

唐《括地誌》雲:“媯州有媯水,源出城中”,《耆傳》雲:“即舜釐降二女媯汭,外城中有舜井,城北有歷山,山上有舜廟”。

這是説舜耕歷山媯州,今北京懷柔縣。

垣曲説和濟説東漢史學家鄭玄主張河東説(“歷山河東”——鄭玄語)。

以上各種説法,公説公有理,婆説婆有理,歷山、雷澤可能東西南北中遍地是,它只能是一處。

從上述古代文獻典籍,舜耕歷山、漁雷澤、陶河濱這樣事情應該是。

從春秋戰國、秦漢、魏晉、南北朝、唐宋史書史家是這麼説,今天教科書是這麼説,沒有什麼分岐。

只是舜是今天哪裏人問題上有分歧,歷山、雷澤今天哪裏有分歧。

歷山耕田也罷,雷澤捕魚也罷,河濱製陶罷,是舜首領之前發生事,舜是哪裏人有關係。

四千多年前像現在到全國各地打工可以,那時受到交通制約。

《孟子》曰:“東夷人”。

《史記》曰:“冀州人”。

《風土記》曰:“東夷人”。

《孟子》成書年代公元前300年前後,《史記》成書年代公元前100年前後,《風土記》成書年代西晉即三世紀中後期。

看出,《孟子》成書時間《史記》早了二百年,《史記》成書時間《風土記》早了將近四百年。

到目前為止發現關於舜籍貫記載是《孟子》。

客觀上説孟子及其弟子萬章著《孟子》時佔用歷史典籍司馬遷多、、全面,200年變遷,是秦朝“焚書坑儒”歷史文化摧殘、破壞,到司馬遷時代,很多歷史資料遺失了、銷燬了。

基於上述原因,所以筆者認為孟子“東夷説”司馬遷“冀州説”可信。

所以周處因為同樣理由認可了孟子説法。

酈道元贊同“河東説”,他《水經注》中引用東漢史學家鄭玄“歷山河東”觀點,説“餘謂鄭玄之言為然”。

“河東説”是《史記》“冀州説”化。

《呂氏春秋》曰:“河漢之間豫州,周;兩河之間冀州,晉;河濟之間為袞州,衞;東方青州,;泗上徐州,魯;東南揚州,;南方荊州,楚;西方為雍州,秦;北方為幽州,燕。

”這是九州概括表述,它地區劃諸侯國疆土形勢結合起來。

司馬遷表述“冀州”與《呂氏春秋》所指“冀州”範圍和位置大體,主要指今天山西。

如果河水即黃河參照物,那麼這一區域叫河東;如果太行山參照物,那麼叫山西,晉。

如前所述酈道元郭緣生“濮州説”《水經注》中作了記載,其他這個説那個説作了記載。

因為他“存史”或稱“傳疑”,後來研究者提供了線索。

因此,《孟子》“東夷説”司馬遷“冀州説”可信,歷史學家範文瀾、呂思勉力主張“東夷説”,認為《史記》“冀州説”有誤。

那麼“東夷”哪裏呢?《孟子》成書,時間是戰國時期。

公元前770年,周平王東遷洛邑,史稱“東周”。

東周分為春秋(前770前476)和戰國(前475前221)兩個時期。

孟子説東夷肯定是洛邑東部(假如東周地圖上,過洛邑作一條垂直於水平線南北直線,東週一分二,這條線東部)。

孟子是鄒人,齊國當客卿,可能齊、鄒、魯今天山東及河南東部稱作“東夷”。

我們“東夷”稱謂作一番考證可知道。

字“夷”含有貶義,是含藐視、輕視成分裏面,於京城人叫其他地方人“鄉巴佬”,省城人叫省城以下地方人“鄉巴佬”,縣城人叫縣城以下地方人“鄉巴佬”一樣。

“夷”既是政治概念,是地理概念,歷史概念。

《辭海》“夷”條曰:“中國古代東方各族的泛稱,稱‘東夷’。

如夏至周朝有九夷稱。

郭璞《爾雅注》:‘九夷東’。

中國古代有時用以泛指四方少數民族,如漢時總稱西南少數民族為‘西南夷’。

舊時往往稱外國人”。

齊桓公任用管仲相,積極推進齊國政治、軍事、經濟改革,大力發展生產,組建軍隊。

《辭海》“管仲”條載:幫助齊桓公“尊王攘夷”號召,擴充疆界。

管仲相改革,使得齊國國富民強。

公元前七世紀中葉,齊桓公召集諸侯會盟,周天子派人蔘加,齊桓公成為春秋時期第一個霸主。

這時東周朝廷像今天聯合國,齊國當時超級大國。

齊桓公去世後,他鐵桿粉絲——宋襄公扛起了“尊王攘夷”大旗,這歷史上第二波“尊王攘夷”。

宋襄公稱霸夢想泓水戰中楚軍粉碎。

這裏可以看出“夷”指範圍,會包括齊國,會包括宋國。

因為它會自己“攘”自己。

儘管齊國、宋國(今天山東及河南東部)洛邑之東。

《後漢書·東夷傳》曰:“《王制》雲:‘東方曰夷’。

……夫餘國,玄菟北千里。

南句驪,東挹婁,西鮮卑接,北有弱水。

……挹婁,古肅慎國。

夫餘東北千餘裏,東濱大海,南北沃沮接,不知其北所。

……句驪,遼東之東千里,南朝鮮、濊貊,東與沃,北與夫餘接……句驪一名貊,有別種,依小水居,名曰水貊。

……東沃句驪蓋馬大山之東;東濱大海,北挹婁、夫餘,南濊貊接。

……濊北句驪、沃,南與辰韓接,東窮大海,西至樂浪。

濊及沃沮、句驪,本朝鮮地。

……韓有三種:一曰馬韓,二曰辰韓,三曰弁辰。

……倭韓東南大海中,依山島居,凡百餘國。

武帝滅朝鮮,使驛通於漢者三十許國,國稱王,世世傳統”。

《三國志·魏書·烏丸鮮卑東夷列傳》有類記載。

這裏“東夷”包括夫餘、挹婁、句驪、句驪一名貊、濊、沃、馬韓、辰韓、弁辰、倭。

説東夷指今天朝鮮半島、我國東北部分,俄羅斯朝鮮相鄰部分以及日本。

《辭海》“夷洲”條載:“東漢三國時稱今台灣夷洲,三國吳黃龍二年(公元230年)衞温、諸葛直率甲士萬人。

”這一時期“東夷”應包括今天台灣島。

延伸閱讀…

《三國志·蜀書·諸葛亮傳》曰:“西和諸戎,南撫夷,外結好孫權,內修政理”。

這是孔明《隆中對》中劉備制定的治國方略,劉備四項政務原則。

三條説外交,一條説內部事務。

顯然,這裏“夷”,既指他們談話所在地——隆中(南陽屬地,緊鄰襄陽),指諸葛亮家鄉山東,指劉備家鄉涿郡涿縣(今河北),會指祖籍沛縣(今江蘇)。

《隋書·東夷傳》中“東夷”指是倭國、朝鮮半島、流求(台灣)島地。

《舊唐書》、《新唐書》有類記載。

魏源(1794—1857)清思想家、史學家、文學家,著有《海國圖志》,主張“師夷長技制夷”,學習海國技術制服、對付外國侵略,這裏“夷”主要指外國列強。

綜上所述,傳統習慣,人們會自己出生地、工作地稱“夷”,流放地可。

孟子是鄒國人,齊國做過客卿,管仲齊國晚了差不多400年。

因此,《孟子》裏主張“東夷説”之東夷理所會指山東(齊、魯、鄒地),會指濮州涵蓋區域(包括山東部分和河南部分)。

東夷説排除了冀州説,“河東説”即“山西説”(包括垣曲説和濟説),“東夷説”是《孟子》記載觀點。

因而東夷説排除了濮州説(包括山東説和河南説)。

那只有安徽説、浙江説和懷柔説了。

酈道元《水經注》説傳浙江是舜後裔封地,並非舜故里、活動地。

周處《風土記》雲:“舜支庶所,今縣隸會稽,餘姚山之西” 。

那麼只剩安徽説和懷柔説了。

其時“東夷”只能是指江淮一帶,江淮有三處歷山:和縣歷山、淮南舜耕山(稱歷山)和東歷山。

唐《括地誌》引《淮南子》雲:“湯敗桀於歷山,與末喜同舟,浮江奔南巢之山而死。

”這裏“江”江水(今長江)。

可見歷山應長江沿岸並且南巢(今巢縣)有距離,否則需“浮江奔南巢之山”。

如果是和縣歷山,它南巢附近,無需“浮江”而行。

如果是淮南舜耕山則距江,想浮江浮不成。

懷柔説理由可以排除。

因此舜耕歷山東至歷山。

東至歷山歷史遺蹟和傳説看,證明瞭這一點。

1959年,東至縣原東流、至德兩縣合併而成。

東流漢時彭澤縣屬地,置縣於五代南唐(公元953年);至德漢代石城縣,隋朝秋浦縣屬地,唐肅宗至德二年(公元757年)置縣;稱東流縣堯舜鄉始於唐代。

唐朝是中國佛教文化鼎盛時期。

佛道兩家歷山背景,築壘寺庵和道觀。

當時歷山是東流縣屬地。

春秋戰國時“雷澤”三國時期“雷池”,今天望江縣。

歷山雷池隔江相望。

宋代李昉纂輯《太平御覽》引《路史》雲:歷山東流縣東二十里,八十丈。

正式記載了舜耕東流歷山。

宋時山上建有堯祠、舜廟。

名臣范仲淹慶曆年間來東流遊覽,並作《堯祠》詩一首。

從此堯舜鄉聲名播。

明清歷山建有真人觀、草規庵、黃龍庵。

歷山中池、井、台、洞、河、橋、灣、渡冠以堯舜名。

如堯渡河、堯渡鎮(今東至縣治),堯舜三亭(堯亭、舜亭、奕亭)、堯舜望江台、舜封橋(又名留駕橋)、擊壤橋、舜耕地、堯池、舜井、堯祠、舜祠。

堯是黃帝後代,帝嚳兒子。

唐堯16歲推為部族首領,在位幾十年,人民豐衣足食、社會安定祥和。

堯年紀了,決定選繼承人。

堯有九個兒子,多數大臣推薦九子之一丹東繼承人。

堯説,我九個兒子不成器,丹東,性情暴虐,不務正業。

堯否定了兒子中選接班人動議。

《史記·五帝本紀》曰:“黃帝崩,葬橋山。

其孫昌意子高陽立,是帝顓頊。

”曰:“虞舜者,名曰。

重華父曰瞽叟,瞽叟父曰橋牛,橋牛父曰句望,句望父曰敬康,敬康父曰蟬,蟬父曰帝顓頊,顓頊父曰昌意,以至舜七世矣。

”由此可以推斷舜是黃帝第九代孫。

有大臣推薦了舜,介紹舜父叫瞽叟,母親早亡,繼母和繼弟象虐待他。

後來他家中呆下去,來到了江南東流歷山,氣候,風景,民風,土地,深深地吸引了他,於是歷山定居。

山上開闢了第一塊舜耕地,山下諸馮畈上開墾了大片土地。

於他能幹,耕作,廣交農友,好施,他賢德名揚天下。

堯決定考察舜人和才能。

他過長江,彭澤經香隅到至德,遇一山河(後人稱堯渡河),乘船過渡來到歷山,打聽舜德能。

歷山下百姓他講述了舜三則故事:一是耕歷山。

歷山農夫,有越出地界侵佔他人田地,發生吵架事件。

舜知道後,前往事發現場和農夫一起墾荒播種,並他們傳授農業耕作技術,自己開墾土地送給體弱和有困難農夫耕種,自己另墾荒地。

一年後,農夫們謙讓地界。

二是漁雷澤。

歷山西北方幾十裏外有雷澤。

漁民們湖裏捕魚撈蝦,搶佔水域,大打出手。

舜知曉後,去捕魚。

水域自己捕撈,還時自己捕魚送一些年長和。

舜傳身教下,捕魚者爭吵,且水域謙讓他人。

三是陶河濱。

那時有一座燒製陶器土窯,所燒陶器質量,用户有意見。

舜聞後,來到窯場,和窯師一起查找原因,改進工藝,質量關。

週年後,燒製陶器美觀大方,結實。

這三則故事打動了堯。

堯見舜得一表人材,氣度。

堯舜縱論治國大計通宵達旦。

堯舜考察感到滿意。

於是決定兩個女兒娥皇、女英嫁舜,併他修了糧倉,送來了牛羊。

舜歷山生活後,摒棄前嫌父親、繼母、同父異母弟弟象接到了歷山一起過日子。

而他們心地歹毒、恩仇報。

堯帝派人送來二女牛羊時,他們想佔為己有。

一天,父親讓舜蓋倉頂,舜上了倉頂後,父親悄悄地移走梯子,放火焚燒糧倉。

當時舜戴了個斗笠,他見大火燒上來,便以笠傘,跳下,毫髮無損(如果可信話,那麼舜是高空跳傘始祖)。

一計不成生一計,父親叫舜挖古井裏泥,等到舜下去後,他們裏面扔石頭井填死。

井裏有一個逃生側洞,舜躲側洞中安然無恙。

象和父親認為舜無疑,跑到舜屋中搶奪財物,鬧得不可開交時,舜不慌不忙地走了進來,二人。

舜沒有追究,依然如故地同象和父親、繼母一起生活。

舜孝心感天動地(後人舜孝行列為二十四孝首名曰:“孝感動地或孝感動天”)。

堯聞知後,派人舜召到自己身邊任職,並決定讓位舜。

防丹東搗亂,堯丹東發配到了地方。

舜代堯行政事8年,政績。

這時,100多歲堯去世。

舜堯舉行了葬禮,3年後,正式接替了堯首領職位。

舜後帝位傳給了有治水才能禹。

大禹繼位後,舜了讓他充分行使權利,百姓中樹立首領威信,帶着妻子離開都城到各地巡遊去了,110歲時,死山。

《史記·五帝本記》記載:“舜父瞽叟頑,母嚚,弟象,殺舜。

舜不子失道……堯乃二女妻舜觀其內;使九男處,觀其外。

……堯乃賜舜絺衣琴,築倉廩,予牛羊。

瞽叟復殺,使舜上塗廩,瞽叟下縱火焚廩。

舜乃兩笠扦而下,去,得死。

後瞽叟使舜穿井,舜穿井匿空旁出。

舜既入,瞽叟象下土實井,舜從匿空出去。

瞽叟、象喜,舜死……‘舜妻堯二女琴,象取。

牛羊倉廩予父母’。

象乃止舜宮居,鼓其琴。

舜往見,象鄂懌……舜年二十孝聞,年三十堯舉之,年五十攝行天子事,年五十八堯崩,年六十一代堯踐帝位。

踐帝位三十九年,南巡狩,崩於蒼梧野。

”