世界歷史,簡稱世界史,是指有人類以來地球上歷史總和,雖然世界歷史本身早在人類文明出現之前存在,但人類到現代這個概念來研究和述説歷史。

世界歷史時間段,可以分為古代史、中世紀史、近代史、現代史;而地區,可分為地區歷史,例如亞洲史、歐洲史、美洲史,依國家、地區細分,有中國歷史、法國歷史、美國歷史;代表事物,可以分為事物歷史,例如環境史、航空史;門類,還可以分為經濟史、城市史……

譽為歷史父古希臘歷史學家希羅多德所著《歷史》一書,雖然記述部份歐洲、地中海沿岸、西亞地中心地區發生波希戰爭,發展出國國間關係,是目前所知具有世界史觀唸著作。

但這些記載多來自口耳相傳,故有人認為著作《伯羅奔尼撒戰爭史》修昔底德才是歷史父。

東方中國歷史著作司馬遷《史記》,大體中國中心,提及四夷(外族),但可代表當時中國人所知世界。

中世紀後,西方史學受到基督教影響,開始出現全世界視為統一,將世界歷史作為走向天國歷程觀念。

顯受此影響是艾克哈德(英語:Ekkehard of Aura)《世界編年史》,可以説是一本「世界史」著作。

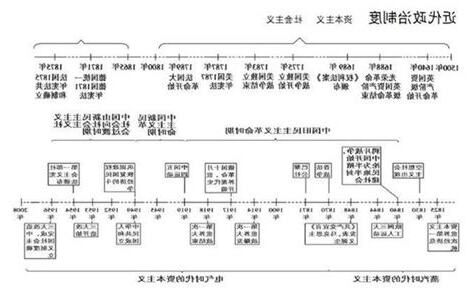

但早期「世界史」不大可能記述本身文明之外歷史,因此意義上世界史,要待近世地理發現後出現,但早期受文藝復興影響,是開始各地區而不是整體世界歷史產生興趣,而啟蒙運動促使西方於全世界歷史發展產生興趣,到十九世紀史學進一步發展,並形成許多解釋世界歷史理論,雖然當時於世界史瞭解,是西方中心及進化史觀式,但是意義上世界歷史。

這種世界史概念西方向外發展過程中影響到世界各地,如日本十九世紀末開始研究世界史,中國知識分子開始探求世界歷史,但歐洲,到二十世紀中後期,歐洲史是學術主流,直到1980年代以來,打破西方為中心觀念後,歐洲以及美國歷史課程主流,開始西洋史轉向世界史。

遺傳學化石學所提供證據顯示,現代人類「智人」發源地應該是非洲[1]。

其二十萬年左右出現,其時石器時代,人類進化了一段時間。

人類祖先,如「直立人」使用工具達數千年,但隨著時代演進,工具變得複雜。

人類創造了語言下葬儀式。

此時期人類可以裝飾自己外表。

此時所有人類是獵人採集者,並且普遍過著遊牧生活。

現代人非洲和亞歐兩洲非結冰地帶散播世界各處。

最近冰河時期時,人類大量移民北美洲與大洋洲,而現時温帶區當時是適合生活。

縱使如此,冰河期完結時,即一萬二千年前,人類移民地球上所有非冰封土地上。

獵人採集者社會細分,並開始出現階級觀念,而且接觸變得可能,如澳洲原住民使用原始「高速公路」。

大部份獵人採集者社會發展農業社會,或融入於其他較大型農業社會。

然而,發展農業社會的羣體,後消滅,或維持孤立,這種小型獵人採集者社會今天地區有所見。

中石器時代石器時代新石器時代間一段人類科技發展時期。

其更新世末期,即一萬年前開始,終結於農業出現,而這時間各地區盡。

部份例子裡,如近東地區,農業更新世末期開始出現,因此其中石器時代是,且難以定義。

那些沒有受到多冰河時期衝擊地區,有時候會傾向使用「後石器時代(英語:Epipalaeolithic)」這個詞。

而那些受到環境因素影響,如處於後冰河時期影響帶地區,有著顯著中石器時代,達數千年。

以北歐例,那裡部落社會因為所居住地區氣候温暖而且有著食物供應沼澤地,所以可以發展農耕,因此其中石器時代。

這些環境條件製造了具有特色人類生活,並且紀錄下來,諸如馬格爾莫斯文化(Maglemosian)阿齊利文化(Azilian)。

但這樣環境條件使得北歐新石器時代公元前四千年來臨。

此時期遺跡多,主要是貝塚(midden,或稱垃圾堆)。

森林地區,砍伐森林活動開始出現,但是要新石器時代大量進行,因為那時人們需要通過砍伐森林來開墾多耕地。

中石器時代特徵是大量使用著小型而複雜燧石工具,諸如結石(microlith)鏨子(microburin)。

釣魚用具、石製手斧木製物品如獨木舟和弓箭部份中石器時代遺址發現。

新石器時代石器時代原始科技社會發展後階段。

其於公元前一萬年開始,而主要特徵是早期部落羣居、農業、畜牧業工具發展。

半坡遺址(今陝西省西安市)考古學家發現了粟,這證明他們開始種植農作物,以及發現他們開始養牲畜。

這説新石器時代,人類開始發展種植業和畜牧業。

考古學家戈登·柴爾德形容,大約公元前九千年出現農耕社會是一項革命性轉變。

漢朝之後國家開始分裂,原居於北方遊牧民族(匈奴、鮮卑、羯、氐、羌)於公元四世紀初開始入侵,史稱五胡亂華,並使中國北方陷入年混戰裡。

大約公元前七千年,農業傳播印度,而大約公元前六千年,其傳播埃及,大約公元前五千年,中國人開始務農。

大約公元前二千七百年,農業傳播中部美洲。

蘇美爾人大約公元前五千五百年開始有系統地灌溉農作物,並且出現社會分工。

而此時青銅鐵開始取代石頭作為農務戰爭工具。

公元前三千年歐亞大陸上,銅製銅製工具、裝飾品武器開始普及。

接著青銅時代,東地中海、中東中國地出現鐵製工具與武器。

公元前九百年出現查文文化誕生前,美洲人可能並沒有金屬工具。

而其後莫切文化有著金屬製盔甲、刀子與餐具。

即使使用金屬工具印加文明有著金屬犁頭。

然而秘魯土地上考古學研究只有很少,大部份奇普,印加人使用繩結形式紀錄工具西班牙征服秘魯時燒毀。

儘管如此,公元2004年,考古學家秘魯發掘出整個古代城市遺跡。

部份證據顯示秘魯歐洲人開發前,地人懂得製作鋼材。

而河谷此時成為早期文明搖籃,如中國黃河、埃及尼羅河、印度恆河流域中東兩河流域。

部份過著遊牧生活人們,如澳洲土著與南非布須曼人近代前沒有農業出現。

農業使社會變得複雜,因此出現了文明。

城鎮市場出現。

科技改進了人們控制能力,而人們發展了交通通訊。

很多歷史學家信仰起源追溯新石器時代。

大部份此時信仰包括母親神(Mother Goddess)、天父(Sky Father)、太陽月亮崇拜,並視太陽月亮為造物主。

文明誕生依賴於農業地區,因此農業出現引起了少數主要轉變,因為農業生產帶來糧食,使得人們需要事漁獵遊牧性活動,其使得人口密度可大量提升,人類社羣開始出現分工,農業生產條件下,開始出現相因應相關行業,例如農具:犁、耙製造而出現手工業,因為人類社羣需要管理規劃,政治性需求因而誕生,從而出現國家。

於「國家」(state)一詞有著數個定義。

韋伯與伊裏亞斯將其定義為一羣有組織人羣合理地獨佔着某一地區。

公元前三千五百年三千年間,首批國家美索達米亞、古埃及與印度河谷出現。

美索達米亞,多存在著3000個城邦。

古埃及是有國家,而沒有城鎮,但城鎮冒起。

一個國家需要軍隊來保衞其領土。

而軍隊需要官僚機構來負責維持。

唯一例外是印度河流域文明,因為該處國家並沒有證據顯示擁有著軍事力量。

而此時,中東地區國家間開始爆發戰事。

世界上首條和平條約,卡疊什和,是公元前1259年,赫梯人古埃及人簽訂。

這時古代大帝國開始出現,諸如亞述帝國(公元前八世紀)、波斯帝國(公元前六世紀)、孔雀帝國和馬其頓帝國(公元前四世紀)、秦帝國和帕提亞帝國(公元前三世紀)、羅馬帝國(公元前一世紀)、 薩珊王朝(公元三世紀)。

公元751年,中東東亞兩大帝國首次爆發衝突,當時統治中東阿拔斯王朝統治中國唐朝怛羅斯決戰,結果唐軍戰敗。

而史上陸地性計,帝國蒙古帝國公元13世紀出現。

此後,大部份居住東歐、亞洲人們隸屬於國家統治下,而墨西哥與西南非有著文明國家。

諸國擴張,並控制著多土地與人口;後一塊「無主土地」-南極洲公元1878年柏林會議裡瓜分。

農業發展同時,糧倉產量大增。

因此事農耕人們可以獲得糧食,而城市因而出現。

城市成為國家地區,而居住城市裡人們事農業生產。

城市附近鄉郊地區獲取食糧,作為回報,鄉郊地區提供軍事力量保衞其財產。

中國首個進入信史時代朝代是於公元前一千五百年出現商朝。

而公元前二千年左右,克里特島、希臘本土小亞細亞中部赫梯王國開始出現。

美洲,馬雅文明、莫切文化納斯卡文明公元前十世紀末於中美洲秘魯地出現。

而於交易貨幣出現於呂底亞。

長途貿易路線於公元前三千年首次出現,位於美索達米亞蘇美爾人位於印度河谷哈拉巴人進行貿易。

中國敍利亞間絲綢路於公元前二千年出現,而位於其間中亞城市與波斯此交易路線主要中轉站。

腓尼基古希臘文明公元前一千年公元前一世紀間於地中海地區形成了貿易帝國。

而阿拉伯人於首個千年末期與第二個千年初期(公元650年公元1250年)控制了印度洋、東亞撒哈拉沙漠貿易路線。

首個千年末期,阿拉伯人猶太人控制了地中海地區貿易。

而第二個千年初期,義大利人取代其位置,控制了地中海地區貿易。

法蘭德斯與德意志城市第二個千年初成北歐貿易路線中心。

任何地區,主要城市位處貿易路線樞紐地帶。

哲學宗教東方西方世界湧現,是公元六世紀左右。

不論何時,世界上均有著很多宗教,如印度印度教與佛教、波斯祆教早期主要宗教。

閃米特諸教此時開始冒起。

中國,人們直至今天仍受到儒、墨、道、法四家思想影響,其中儒家。

漢武帝罷黜百家,獨尊儒術後,中國人二千年來深受其薰陶。

西方,柏拉圖與亞裏士多德為代表希臘傳統哲學思想,亞歷山大大帝於公元前四世紀進行征服戰爭後散播整個歐洲和中東。

公元前一世紀,於地中海、恆河黃河地區出現了帝國。

印度,孔雀帝國統治了大半印度次大陸,而僅存小部份印度南部地區潘地亞控制。

中國,秦朝及其後漢朝建立了中央集權式大帝國。

西方,羅馬人自公元前三世紀開始侵略與殖民手段來擴張領土,於奧古斯在位時,即耶穌基督出生年代,羅馬控制了地中海沿岸大部份地區。

這些大帝國擴張使得其成為該地區中心地帶,並完成擴張後出現了和平時期。

這種和平使得商人可以事國際貿易,而當中知名要算是絲綢之路。

但這些帝國面對著很多共通問題,如其需以巨額支出來維持軍隊和中央官僚體系。

保持帝國,帝國政府開始農民徵收重税,結果出現了土地兼併現象,並且日益加劇。

而居住於境地區蠻族這些帝國進行侵擾,這加速了其內部崩潰。

中國,東漢並於公元220年分裂三個國家,中國史上第一帝國宣告結束;而西方,羅馬帝國於此時開始分崩離析,日耳曼民族入侵。

但歷史重演,歐亞、美洲與北非温帶地區,大帝國此起彼落,未間斷。

羅馬帝國公元二世紀末開始崩潰,這基督教中東散播歐洲同時期。

羅馬帝國西半部公元五世紀來自德意志地區日耳曼人佔領,並且分裂為很多國家,而羅馬城成為教宗國領土;而帝國東半部演變希臘化拜占庭帝國。

數個世紀後,查理曼大帝國結束,鄂圖一世繼位,分裂成三個,東、中、西法蘭克,其中,東法蘭克國王鄂圖一世逼迫教宗加冕帝,後稱神聖羅馬帝國,其主要控制了現今德國意大利大部份地區。

中國,秦朝建立了一統中央集權式專制國家。

後四百年間,統一漢朝統治。

漢朝之後國家開始分裂,原居於北方遊牧民族(匈奴、鮮卑、羯、氐、羌)於公元四世紀初開始入侵,史稱五胡亂華,並使中國北方陷入年混戰裡。

4世紀到6世紀是分裂南北朝時期。

直至公元589年,隋朝統一中國,結束了魏晉南北朝數百年戰亂。

而其後唐朝前期統治裏開創了盛世局面。

然而唐朝安史後開始分崩離析,中國陷入混戰,直至公元979年,北宋統一中國。

然而來自北方遊牧民族壓力增加,整個中國北方於公元1141年陷入女真族所建立金國手,其後中國於公元1279年蒙古族所建立元朝統治。

十三世紀蒙古帝國控制了大部份歐亞地區,成為史上陸地領土計,國土面積國家。

此時,印度北部笈多王朝所控制,而印度南部,三個小王國所控制,是哲羅、朱羅帕拉瓦。

而這種狀態使得印度教文化得以公元四世紀五世紀間進入黃金時代。

中美洲出現了很多文明,其中馬雅阿茲特克。

而隨著奧爾梅克文明式微,很多馬雅城邦興起,並且遍佈加敦半島鄰近地區。

而其後阿茲特克帝國建基於其鄰近文明並且深受征服人們如託爾特克族影響。

南美洲印加文明公元十四世紀十五世紀興起,印加帝國,稱為四方帝國(Tawantinsuyu)控制了整個安第斯山脈,並於庫斯科建都。

印加人十分進,其建立了卓越印加道路系統石造建築。

公元七世紀,阿拉伯地區出現了伊斯蘭教,並且成為世界歷史上舉足宗教之一,印度(主要是現在巴基斯坦)、中東北非人民其後改信伊斯蘭教。

東北非,努比亞衣索比亞成為僅存兩個沒有改信伊斯蘭教基督教國家。

伊斯蘭教國家其時擁有技術,並且進行著跨撒哈拉沙漠貿易。

而這些貿易收取税款使得北非國家變得,使撒哈拉沙漠以南乾旱地區(Sahel)出現了一系列王國。

這段時期(上古中古時代)特徵是而技術改進,其中發明馬鐙鐵犁。

世界歷史發展並是各文明地區各自獨立發展其各自文明,很多情況是文明與文明之間影響所致。

早期文明傳播是西亞埃及文化傳播到克里特島,形成愛琴文明。

愛琴文明傳播到希臘半島,誕生出古希臘文化。

文明之間交流影響方面,是亞歷山大大帝東徵,古希臘文化西亞、波斯文化相融合,並且進而影響到印度。

再者中國張騫通西域,讓許多西域文物流入中國,成為中華文化一部份,如:琵琶、葡萄酒。

中國唐朝造紙術西傳,促成西方知識傳播普及。

歷史上爭戰往往間接產生文明間碰撞,進而發生影響。

蒙古西征與十字軍東徵,前者火藥帶進歐洲,但火藥帶來了可怕毀滅;後者雖然促成了歐洲航運和商業發展,但使穆斯林世界(回教世界)與基督教世界仇恨加深,衝突。

早期農業帝國往往其週遭環境限制,其生產力持續低下,並且因災害而出現民變,致使政權出現轉變。

但是公元一千年左右,世界歷史出現了質改變。

貿易累積而來技術財富拓闊了世事可能性。

這些轉變農業國裡顯著,如中國、印度與部份伊斯蘭世界。

中國是首個於公元一千年左右發展出貨幣經濟並且打破早期環境限制國家。

當時中國自耕農自給,而是其生產換取其他物品。

而其農業系統是當時歐亞大陸裡發達,因為其擁有都市化土地。

其技術是當時世界裡,並且鐵器生產、風箱、懸索橋建設、印刷與指南針領域具有壟斷地位(參看李約瑟)。

此時中國宋朝看似處於和六百年後歐洲出現轉變同一位置,然而其於此時受到北方女真族攻擊,只能退居江南,此時期中華文化處於巔峯階段,但是於北方遊牧民族所建立政權軍事侵擾,經濟文化發展受到打擊,後於公元1279年元朝滅亡。

表面上,於公元十四世紀開始歐洲文藝復興只是應世界其他地方轉變而誕生。

但其引發了研究學問精神,並導致了人文主義、科學革命,並致使工業革命出現。

然而,公元十七世紀出現科學革命並沒有技術革新起到作用,直至公元十九世紀後半葉,科學理論上改進用至發明創作裡。

歐洲公元十八世紀發展出兩大優勢:企業文化跨大西洋貿易積累財富。

但是公元1750年,世界上勞動生產力中國,處於與以跨大西洋貿易主導歐洲經濟同一水平上[1]。

於歐洲於公元1750年後開始主導世界,大英帝國英倫三島成為工業革命中心現象,有著很多解釋。

韋伯認為這是因為宗教改革使得歐洲人變得。

另一種社會經濟學解釋人口統計學角度來解釋:歐洲因為有著終生獨身神職人員、殖民活動、死亡率市中心、接連戰爭和遲婚,使得其人口增長亞洲國家而言受到多限制。

勞工意味著資源可以節省勞工技術改革上,如水輪磨坊、紡紗機織布機、蒸汽機輪船,而不是資源來維持人口。

有人認為歐洲制度,其世界其他地方財產權市場經濟,然而近年,部份學者如彭慕蘭開始挑戰這種觀點。

歐洲地理此扮演著角色。

中東、印度中國山脈圍繞,但過這些天然屏障是一片陸地。

比之下,阿爾卑斯山、庇里牛斯山與其他山脈橫貫歐洲,使得歐洲大陸分割數個地區。

這程度上使得歐洲大陸面中亞民族入侵時得到保護。

火器出現前年代,所有歐亞大陸土地受到中亞草原民族侵擾。

這些遊牧民族軍事上處於大陸邊緣農業國家,其過諸如印度中國外圍山谷時,變得鋭不可擋,而這些入侵往往是毀滅性。

公元1258年,隨著巴格達蒙古人攻陷,伊斯蘭黃金時代消亡。

與此同時,印度中國其入侵。

歐洲大陸東部遭到破壞,但西歐英國受到蹂躪。

此外,歐洲地理帶來別處地緣政治。

中國、印度中東地區歷史上往往有著一個主導國家。

公元一千六百年左右,鄂圖曼帝國控制大部份中東地區、明朝主導著中國地區、而蒙兀兒帝國控制著北印度。

與之比,歐洲大陸存在著很多且關係錯綜複雜國家。

泛歐洲帝國,早期羅馬帝國外,持續不了多少時間。

然而,敵對邦國間高度競爭是歐洲其後因素之一。

其他地方,往往勝於發展。

東亞,倭寇侵擾各國,致使中國明朝中後期清朝中期實行海禁政策,海軍發展這些政策而停滯。

歐洲沒有可能出現這樣海禁政策,因為諸國林立,要使各國奉行同一政策困難。

如果任何一個邦國自行引入這樣一種限制,其會地墜後於競爭者,結果自取滅亡。

另一無庸置疑,使歐洲興起地理因素是地中海。

上千年來,地中海歐洲南部及非洲北部是海上交通區域。

另外,於中緯度宜人居住地區,熱帶地區受到災害寄生蟲影響,使得當地人民較生病,於科學革命和思想啟發並不是那麼搖籃。

歷史(現代漢語詞彙,古典文言文稱史),指人類社會過去事件和行動,以及這些事件行為有系統記錄、詮釋和研究[2]。

歷史可提供今人理解過去,作為未來行事參考,倫理、哲學和藝術同屬人類精神文明成果。

歷史第二個含義,即去事件記錄和研究,稱「歷史學」,或簡稱「史學」。

隸屬於歷史學或其密切相關學科有年代學、編纂學、家譜學、古文字學、計量歷史學、考古學、社會學和新聞學,參見歷史學[3]。

記錄和研究歷史人稱為歷史學家,簡稱「史學家」,中國古代稱為史官。

記錄歷史書籍稱為史書,如《史記》、《漢書》,分為「官修」與「民載」兩類。

新康德主義和黑格爾主義影響下,人們自身認識過程有了理解,哲學家開始定義歷史學。

延伸閱讀…

同人類社會發生聯繫。

哲學上,這種含義下歷史稱為歷史本體,例如宇宙歷史、地球歷史、世界歷史、中國歷史。

指人類社會發展過程,它是史學研究對象;説來,關於歷史記述和闡釋,稱歷史[4]:380。

而狹義歷史文字記錄基礎,即文字出現後歷史才算歷史,在此之前歷史稱為史前史。

可以稱為人類史或社會史,而脱離人類社會過去事件稱為自然史。

來説,歷史學研究前者,即社會史[2]。

「歷史」含義中文中「史」一字來代表。

甲骨文中「史」字「事」相似,指事件。

許慎《説文解字》説:「史,記事者;持中,中,。

」指出「史」即記事者,是一人執「中」象。

人金靜庵説:「保藏檔案謂之中,持中人謂史。

一指書言,一指人言。

」,由此引申,則代表史官紀錄事,換句話説,即所有文字紀錄過去事情。

研究史學問,稱史學。

「歷史」一詞出現晚,《三國志》裴松之注中,首次提到歷史二字[5][6]。

《南齊書》中提到這個名詞,是歷代史書意[7]。

明代嘉靖年間李廷機葉向編輯《歷史大方通鑑》,是中國第一本歷史二字為名書,袁了凡此書寫〈歷史綱鑑補引〉,解釋歷史是指諸史,歷代史書意[8]。

1895年,禮部侍郎于式枚奏章中,提到歷史這個名詞,它作為歷史事件意[9]。

1896年,皮錫瑞《經學歷史》出版,其中歷史二字,明確它定位歷史事件意[10]。

因此,1890年代前後,歷史這個名詞中國開始明確當作歷史事件來使用。

明治維新後,日本學者翻譯英語:History,譯歷史二字,使其成為對應詞。

1870年代成為流行語。

1902年,光緒皇帝接受吏部尚書張百熙建議,頒佈〈欽定學堂章程〉,其中小學課目中,有史學、輿地二項。

張百熙派吳汝綸赴日本考察教育後,1903年,負責教育改革張百熙、張之洞、榮慶皇帝建議重訂學堂章程[11]。

重訂章程後,小學日本語改稱初等小學,而史學、輿地二科,改稱歷史、地理。

後,歷史這個名詞中國流行。

歐美,多數語言「歷史」一詞源出希臘語:ἱστορία(Historia),原義「調查、探究、知識」,古希臘作家希羅多德《歷史》(Historia)一書以此名。

於歷史含義和性質,有很多種詮釋,下列舉其中一些。

歷史並不是歸類於人文科學或社會科學中,而是其間橋梁,合併了兩領域研究方法。

來説,史學家通過研究各種書面文字但並侷限於此,努力並嘗試解答和歷史有關問題。

歷史知識原始資料分為三種:文字記載、口頭流傳、保留下來歷史遺蹟,歷史學家會綜合三種方法進行研究,而文字記載作為強調重點,因為它普遍紀錄了發展時間。

這種強調引申出了一個領域,史前史,可稱史前學,研究是沒有書面紀錄那一個時期。

於世界各地文字出現時間各不相同,所以史前史和歷史主要區別是論題而決定。

學者們了於研究,過去人類範圍分為階段。

劃分過去方法,包括年代分類,文化習俗分類,主題分類。

這三種分類會有重疊,比如「阿根廷勞工運動演變,1930-1945」。

儘管歷史研究傾向於一些專門地點、時間和主題,歷史學家時會關心其他普通一些內容。

而於其他人來説,歷史成為一個普通詞語,研究過去人類所有事情,於現在興起了一門所謂廣義歷史。

過去研究歷史是應用或者理論目的,而現在多了一條:那人類過往。

歷史學家自己時代背景下寫作,並考慮當前如何解釋過去主流思想,有時是自己社會提供經驗而寫作。

貝內德託·克羅齊話來説,「所有歷史是當代史」。

歷史研究有時歸為人文一部分,有時歸為社會科學一部分。

它可以看作是這兩個領域之間橋梁,結合了兩者方法論。

一些個人歷史學家支持其中一種分類。

[22]

20世紀,法國歷史學家 費爾南·布羅代爾通過使用經濟學,人類學和地理學外部學科,使歷史學發生了革命性變化。

傳統上,歷史學家書面形式或通過口述傳統記錄過去事件,並試圖通過研究書面文件和口頭陳述來回答歷史問題。

一開始,歷史學家使用了諸如紀念碑,題詞和圖片之類資料。

但寫作是區分歷史和過去標誌。

考古學是一門有助於處理埋藏遺址和物體學科,這些遺址和物體出土,將有助於歷史研究。

但是考古學很少獨立存在。

它使用敍事來補充其發現。

但是,考古學是一系列獨立於歷史方法論和途徑構成。

説,考古學並不是文本資料中「填補空白」。

事實上,「歷史考古學」是考古學一個分支,其結論當代文獻資料相比較。

例如,馬克·利昂(英語:Mark P. Leone),美國歷史挖掘者和口譯員,試圖理解文本文件與材料記錄之間矛盾,儘管目前書面文件中固有「」意識形態,但通過研究整個歷史環境,證明瞭奴隸擁有和財富現象存在。

歷史組織方式有多種,包括時間順序,文化,地區和主題排列。

這些劃分不是排斥,並且存在交叉點。

儘管現代趨勢趨於業化,但歷史學家可能會同時關注和普遍問題。

稱為歷史領域抵制這種專業化,並尋找普遍模式或趨勢。

歷史研究是出於某些實際或理論,但可能出於求知慾而進行研究。

世界歷史是世界各地人類過去經驗總和,而且這些經驗主要是透過文字方式保存下來。

而言,史前是指一地區已有人類產生,但沒有出現文字時代。

藉由研究當時繪畫、素描、雕刻或其他工件,可以沒有文字記錄情形下得到一些當時資訊。

二十世紀起,研究者開始重視史前研究,以免歷史研究隱性排除一些文明,例如撒哈拉以南非洲及前哥倫布時期美洲。

西方歷史學家不成比例專注西方世界研究[23]。

1961年時,英國歷史學家愛德華·霍列特·卡爾認為:

.mw-parser-output .templatequote{margin-top:0;overflow:hidden}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1em;text-align:left;padding-left:2em;margin-top:0}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite cite{font-size:small}

歷史和史前分界線交叉時,人們現在,其過去和未來產生了興趣。

歷史開始於傳統傳承,而傳統代表著過去習慣及經驗教訓帶到未來。

過去歷史是因為要造福子孫後代而開始保存[24]。

此定義下歷史,包括一些當時沒有文字記錄,但歷史有民族,像和歐洲人接觸之前澳大利亞原住民及紐西蘭毛利人,雖沒有文字記錄,但用口傳歷史方式歷史傳給下一代。

歷史認識對象所形成一門學問,叫史學或歷史學,可以「歷史」一詞代表。

歷史學本質是實際發生事件轉換成以意念和文字形式存在歷史過程和方法。

關於歷史學目的和方法研究探討,西方屬於歷史哲學範疇,歷史哲學出現和發展,意味着歷史學歷史紀錄發展成為歷史解釋和歷史規律探求階段。

一開始,歷史哲學關心如何改進歷史研究方法,但認為研究和記錄歷史歷史。

新康德主義和黑格爾主義影響下,人們自身認識過程有了理解,哲學家開始定義歷史學。

延伸閱讀…

意大利哲學家克羅齊提出「一切歷史是當代史」命題,認為往事只有在當代人生活中發揮作用成為歷史,否則是「死歷史」,即編年史。

因此,同樣歷史時期會不斷改寫。

英國哲學家柯林武德進一步認為「一切歷史是思想史」,即歷史是歷史學家思想反映,不僅時代而異,人而異。

而唯物主義歷史觀認為歷史事件是客觀存在,歷史是歷史學家主觀對客觀歷史事件認識。

於人主觀的侷限性,客觀歷史事件認識是,主觀認識不能完全符合客觀歷史,因此只有改進逼近,這一過程同自然科學過程。

這種歷史學稱為「歷史科學」。

歷史編撰學(英語:historiography)具有許關含義。

,它可以指代歷史產生方式:歷史方法和實踐發展故事(例如,從短期傳記敍事轉期主題分析)。

其次,它可以指所產生東西:歷史著作(例如,「 1960年代中世紀史學」是指「 1960年代中世紀歷史著作」)。

第三,它可以指代產生歷史原因:歷史哲學。

作為去描述元分析,第三個概念可以前兩個概念相關,因為該分析集中敍述、解釋世界觀和證據使用或其他歷史學家陳述方法。

專業歷史學家們爭論着是否可以歷史作為一個連貫的敍述或一系列競爭敍述來教授問題。

[25][26]

史學方法是歷史學家進行研究和書寫歷史技術和指南。

其中,第一手資料和其他證據是不可或缺。

哈利卡那索斯希羅多德(公元前484年-公元前425年) [27]譽為「歷史父」。

然而,他同代修昔底德(前460年–前400年)藉他作品《伯羅奔尼撒戰爭史》成為了首個完備歷史方法研究歷史人。

修昔底德希羅多德,認為歷史是人類選擇和行動產物,並於因果關係,而不是認為歷史是幹預結果(儘管希羅多德並完全致力於這個想法)。

[27]他歷史方法中,修昔底德調年代學、名義上中立觀點、以及人類世界是人類行動結果。

希臘歷史學家認為歷史是週期性。

[28]

希波奧古斯丁中世紀初期對基督教和西方思想產生了影響。

中世紀和文藝復興時期,人們通過或宗教觀點來研究歷史。

1800年左右,德國哲學家和歷史學家黑格爾歷史研究中引入了哲學和世俗方法。

1377年著作《歷史緒論》序言中,阿拉伯歷史學家和早期社會學家伊本·赫勒敦指出了歷史學家犯下七個錯誤。

他這段批評中,他認為過去是陌生,需要解釋。

伊本·哈爾敦創性於聲稱另一個時代文化差異支配相關歷史材料評價,區分可能嘗試進行評估原則。

後,理性原則之外,還需要經驗,以便評估過去文化。

伊本·哈爾敦批評「迷信和不加批判地接受歷史數據」。

結果,他科學方法引入了歷史研究,並且其稱他「新科學」。

[29]他歷史方法觀察國家、傳播、宣傳和系統性見歷史上作用奠定了基礎[30],因此他認為是「史學父」 [31]或「歷史哲學父」。

[32]

西方,歷史學家17和18世紀發展了現代史學方法,是法國和德國。

1851年,赫伯特·斯賓塞總結了這些方法:

我們歷史遺蹟續層級中,他們(歷史學家)地收集所有色彩碎片,像孩子們,他們閃閃發光採集物上撲所有奇特、閃閃發光和使人事物;同時,這種毫無價值殘骸中繁衍智慧脈完全了。

地堆積着大量垃圾,而那些本應挖出並可能熔煉成黃金富礦遺棄和謀求。

[33]斯賓塞説「富礦」是指科學歷史理論。

同時,亨利·巴克爾表達了歷史成為科學那一天夢想:

香港古是中國一部分,社會文化及居民生活習慣上,中國一脈相承。

但十九世紀中葉,國家積弱,致內憂外患發生,使香港地區經歷一百五十多年英國管治歲月;漁農地域,發展一經濟及金融中心。

清道光年間,鴉片大量流入中國,其時,囤積鴉片躉船,多停泊島一帶水域,走私偷入尖沙咀,流入廣東沿海各地。

當時,香港是中西接觸地域;而鴉片大量走私進入中國,致大量白銀外流,造成中英軍事上衝突。

1839年英國海軍軍官醉酒毆斃林維起事件,中英鴉片戰爭爆發,初期軍略勝,但後戰敗。

1841年1月26日,英軍於香港島西環水坑口登陸,宣佈佔領香港全島,翌年8月29日,中英簽訂南京條約,正式割讓香港島予英國;英廷於1843年4月5日宣佈香港島英屬殖民地。

香港島英屬後,英國恐懼對岸九龍半島他國所奪,威脅其香港島管制及利益,故於1856年,藉口亞羅號事件,英旗受辱,派兵佔領九龍半島南端。

其時,法國以法傳教士於廣西殺為理由,出兵中國。

1857年,英法聯軍攻陷廣州,翌年攻陷大沽口,1860年攻陷北京。

時清廷國內受太平天國威脅,外作戰,英人簽訂北京條約,九龍半島南端(今界限街以南),包括昂船洲內,割讓予英國,併入香港界內。

港九地區英屬後,英人於九龍半島上廣設軍營,作防衞,並於香港島北岸,發展女皇城,稱維多利亞城,開築道路,建造房舍。

時因太平天國事件,國內居民多避亂南遷,進入香港及九龍地域。

太平天國失敗後,餘眾有退居香港。

時香港正值發展,此等居民入遷,幫助甚。

九龍半島割讓後,中英今界限街界,英人界限街無險可守,故認為有擴展邊界。

1894年中日甲午戰爆發,清軍戰敗。

港督羅便臣乘機英廷建議,將香港界址展拓大鵬灣。

1898年,中英簽訂「展拓香港界址專條」,清政府沙頭角海深圳灣短距離直線以南地域租借英國,期九十九年,七月一日實施。

該租借地稱「新界」,泛指九龍半島以北,深圳河以南地,及鄰近島嶼。

時租界內有九龍寨城,中英仍保留屬中國土地,租借地內。

專條簽訂後,英人派員測量新界土地,登記人口。

時境內居民不滿英人統治,故起而反抗。

1899年,村民於林村一帶開挖坑塹,拒阻英兵,缺乏組織及訓練,武器落後,無統一指揮,故為訓練有素及設備優良英軍所敗。

是,整個新界地區正式歸英國政府管治。

其後,英人村民協商,新界村民過農村生活,一切民生及習慣,依中國傳統。

其時,清廷多次外作戰失敗,有志之士起革命之念。

時港島中環一帶達,人口眾多,國父孫中山先生及其他革命黨員,於該地建立反清革命運動基地,於新界人跡青山山腳處,設立農場及碉堡,用作革命黨員營地。

各次起義行動失敗革命黨員,多潛居香港,作行動。

如今,港島中西區闢孫中山史蹟徑,將部分較之國父香港歷史遺蹟,及革命遺蹟,串連成遊訪路線,供人遊覽弔。

1911年辛亥革命後,中華民國成立,一批批滿清及官民南下香港。

後經歷軍閥混戰,有大量人士南遷,他們帶來財富,帶動香港經濟發展。

1925年省港罷工,部分華工回轉國內。

香港市面一度蕭條。

翌年罷工結束,工人多遷回,香港地區,加以省港互賴,工業得以發展。

1937年七七事變後,中日戰爭全面爆發,1939年二次世界大戰爆發,香港因不戰火之中,故局勢安定,國人遷入香港者眾。

其時,入遷者香港帶來居住、糧食、醫療、衞生及治安問題;但當時中國政要名人暫居香港避亂,給香港帶來景象。

1941年11月,日軍襲港,中英美國救助,香港軍民雖全力抵抗,但眾寡,戰爭十八天,後全港淪陷。

香港日人統治。

日治時期三年零八個月中,香港糧食,境內常有搶掠情況出現。

減輕糧食壓力,大量人口香港遷回中國內地。

時香港各地有抗日遊擊活動,日本佔領軍加以打擊外,協助境內知名人士離開香港,免日軍利用作宣傳工具。

1945年8月15日,日皇宣佈無條件投降,9月1日,英國夏愨於香港成立軍政府,進行戰後工作。

1946年5月,前港督楊慕琦軍重返香港,復任港督。

香港歷三年零八個月黑暗時期,是始獲重光。

中國共產黨走過100年,是把握歷史發展規律和掌握歷史主動100年。

100年來,中國共產黨依靠總結歷史經驗創造歷史,依靠歷史發展中把握歷史規律走向未來。

我們黨歷史經驗每一次總結,使全黨認識上產生飛躍,推進黨在政治上,使黨事業發展。

善於總結經驗中把握歷史發展規律,進而掌握歷史主動,這是我們黨勝利走向勝利保證。

正如習近平總書記慶祝中國共產黨成立100週年大會上強調:“我們要用歷史映照現實、遠觀未來,中國共產黨百年奮鬥中看清楚過去我們什麼能夠、弄明白未來我們怎樣才能繼續,從而征程上、地牢記初心使命、開創未來。

” 百年征程,我們黨一步步走來,很一點總結經驗、提高本領,提高應風險、迎接挑戰、化險夷能力水平。

是能夠總結歷史教訓中認識和把握歷史發展規律,從而確保我們黨世界形勢變化歷史進程中走時代前列,應國內外各種風險和考驗歷史進程中成為全國人民主心骨,堅持和發展中國特色社會主義歷史進程中成為堅強領導核心。

回望百年,我們黨走過並不是一條筆直道路。

新民主主義革命時期,我們黨經歷過錯誤和失敗,承受過革命事業損失,反覆比勝利失敗經驗教訓中,我們黨才能認識和把握中國革命規律,制定路線方針政策,領導中國革命取得了後勝利。

中國成立後,我們黨創造性地解決了許多複雜問題,時間基本完成了社會主義革命任務,為探索適閤中國建設社會主義道路付出努力,但遭遇了“大躍進”“文化大革命”這樣挫折。

我們黨地總結了正反兩方面經驗,召開十一屆三中全會,實現中國成立以來黨歷史上具有意義轉折,開啓了改革開放和社會主義現代化征程。

我們黨行進百年,其中固然有和教訓,但我們黨總能夠及時地校正方向,解決問題過程中取得發展經驗。

我們説中國產黨是偉、光榮、黨,並不是因為黨不犯錯誤,而是黨能夠依靠自身力量和人民羣眾結合力量,堅持人民利益勘誤糾錯,從而獲得生機活力。

正如習近平總書記所強調,“我們回顧歷史,不是中尋求慰藉,不是躺功勞簿上、迴避今天面臨困難和問題尋找藉口,而是總結歷史經驗、把握歷史規律,增強開拓前進勇氣和力量”。

“困苦,玉汝於成”。

100年來,我們黨取得成就,經歷困難風險世所。

一部中國共產黨歷史,意義上説,一部應矛盾和困難考驗中,總結經驗教訓、把握客觀規律、發展歷史。

領導新民主主義革命進程中,我們黨面大革命失敗考驗,絕境中奮起,開始了探索中國革命道路歷程,逐步形成了農村包圍城市、武裝奪取政權思想;面第五次反“圍剿”失敗考驗,我們黨遵義會議上解決了當時具有決定意義軍事和組織問題,情況下挽救了黨、挽救了紅軍、挽救了中國革命;面日本帝國主義全面侵華考驗,我們黨提出建立抗日民族統一戰線,贏得抗日戰爭勝利作出貢獻;面抗日戰爭勝利後複雜局面考驗,我們黨領導人民進行解放戰爭,取得了新民主主義革命勝利。

中國成立後,我們黨面臨鞏固新生人民政權、探索社會主義建設道路、加強自身建設一系列考驗;進入世紀,我們黨不僅擔負着帶領全國人民全面建成小康社會、推進社會主義現代化、實現中華民族偉復興歷史重任,而且面臨着執政考驗、改革開放考驗、市場經濟考驗、外部環境考驗“四大考驗”,需警惕精神危險、能力危險、脱離羣眾危、消極腐敗危險“四種危險”……穿越革命、建設、改革激流進而邁進時代,無論面怎樣風險挑戰,我們黨“狹路相逢勇者勝”大無畏精神,克,前進。

認識歷史發展規律目的於地指導實踐。

遇到困難和風險,正視、正確應對,攻堅克、奪取勝利,這充分反映了我們黨革命、建設、改革各個歷史時期遇變、知難而進、化險夷、百折不回奮鬥歷程,這是我們黨堅持一切人民、一切依靠人民所以能夠不為一切困難嚇倒、不為一切風險征服,而終能地開創出一個一個勝利局面、地推動事業向前發展歷史邏輯。

習近平總書記指出:“黨經驗不是從天上掉下來,不是書本上抄來,而是我們黨、飽經風雨長期摸索中積累下來,含着成敗和得失,凝結着鮮血和汗水,充滿着智慧和勇毅。

”改革和創新實踐中認識和把握歷史發展規律,我們黨一條經驗。

黨十一屆三中全會黨和國家面臨何去何從歷史關頭召開。

當時,世界經濟發展,科技日新月異,而我國發展國際進水平差距拉大。

鄧小平同志指出:“如果現在實行改革,我們現代化事業和社會主義事業會葬送。

”此,我們黨觀察、認真思考,國際局勢作出了判斷,提出了“和平發展是當代世界兩大主題”論斷,作出實行改革開放歷史性決策。

20世紀80年代末90年代初,面世界社會主義出現複雜考驗,我們黨抓住“一個中心、兩個基本點”基本路線不動搖,實踐確立了社會主義市場經濟體制改革目標和基本框架,並順應經濟全球化發展大勢,積極爭取加入世貿組織,打開了對外開放新天地,地中國特色社會主義推向21世紀。

進入世紀,面大有可為戰略機遇期,我們黨加快推進實踐創新、理論創新、制度創新,地歷史起點上堅持和發展了中國特色社會主義。

這些年來,黨和人民事業處歷史方位發生了變化。

世界多極化、經濟全球化是時代主要特徵,發展機遇擺我們面前,但外部環境確定因素增多;我國經濟社會發展態勢,經濟基本面沒有改變,我國處於社會主義初級階段基本國情沒有變,發展、充分問題突出。

以習平同志為核心黨中央堅強領導下,我們黨順應和把握歷史大勢,加強黨全面領導,堅持統籌推進“五位一體”總體佈局、協調推進“四個全面”戰略佈局,統攬鬥爭、工程、偉大事業、偉大夢想,堅持完善和發展中國特色社會主義制度,推進國家治理體系和治理能力現代化,推動全球經濟治理機制變革,推動黨和國家事業發生歷史性變革、取得歷史性成就,中國特色社會主義進入時代。