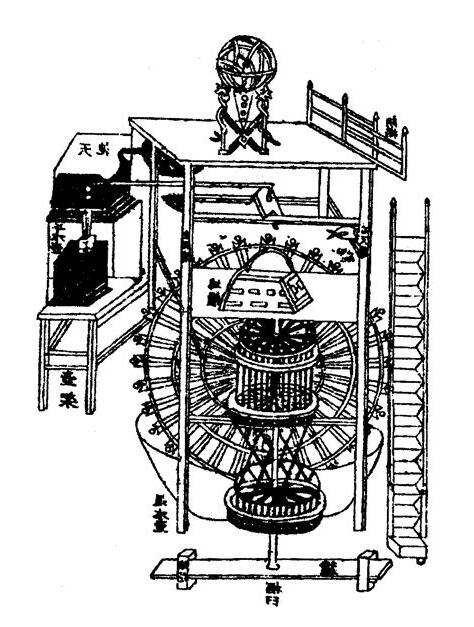

水運儀象台是北宋科學家蘇頌皇帝設計。

蘇頌利用水車原理,水動力,做成今天鐘錶一裝置,用來報時,齒輪牽動天球儀天象觀測儀,來校正時間。

水運儀象台總共有三層:中間是渾象,天球儀。

上面是渾儀,天象觀測儀,(要上二樓才看得到)。

正面最底層報時木閣。

總共有五層:最上面一層開了三個小門,每逢奇數鐘點,紅色木偶會搖鈴。

偶數鐘點,換紫色木人敲鐘。

而每隔十五分鐘,中間綠色木人會擊鼓。

木閣第二層是二十四小時報時系統,每點會木人舉牌顯示當時時間。

第三層是報時刻裝置,每隔十五分鐘會有木人輪流舉牌站門內。

第四層和第五層是晚上報時用。

第四層木人於日落到日出之間,敲鐘三十八次。

第五層木人,則配合第四層鐘聲,執牌顯示夜晚時間。

國立自然科學博物館展示水運儀象台是蘇頌所撰「儀象法要」文獻內容研究復原而成,為世界第一座功能完備原尺寸木樣模型。

原件北宋時期蘇頌和韓公廉人設計製作。

『水運儀象台』『水運』二個字指是它利用水做動力來運轉整座天文觀測設備。

中國天文學家及觀天者認為「天是運行」,是地運息。

因此,一種且有規律可配合地球自轉跟蹤裝置,用水來做運轉力量。

『水運儀象台』『儀』字指是渾儀。

中國人向來崇尚「天人合一」,是一個民族,於進行瞭解方式觀看天象,而利用座標技術、觀測技術觀測工具統稱「儀」。

『水運儀象台』『象』字指是渾象。

觀測用「渾儀」置放於最上層,有許多環圈層層,包括地平圈、赤道圈、黃道圈、……,配合可以活動「窺管」來觀測天體位置。

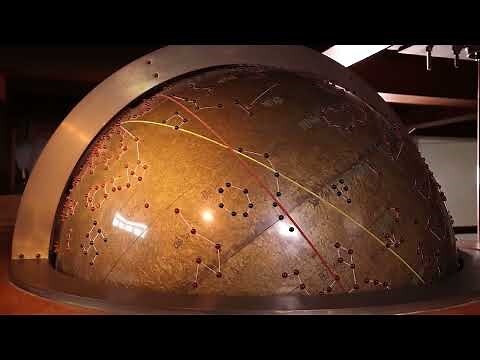

渾象外面球體形狀星圖,模擬星空運行,而人們坐在渾象裡面進行星象觀測。

現代天文台基本配備需有觀測、模擬星象及計時功能。

因此,水運儀象台可稱得上是現代天文台鼻祖。

蘇頌水運儀象台可以説是一座自動化天文台,全部結構可以分成三層,上層是渾儀,中層是渾象,下層是計時系統動力系統,它利用水力來帶動報時系統、渾儀及渾象這三樣東西,使它們能轉動。

元祐(1086年)蘇頌檢驗太史局渾儀時,決心要儀、渾象和報時裝置結合。

蘇頌拜訪吏部守官韓公廉,取得張衡、張思訓「儀器法式綱」。

元祐三年(1088年)開始動工,元祐七年(1092年)「水運儀象台」竣工。

水運儀象台外形類似於天文台,12米,7米,上下分三層;上層是渾儀(天體測量之用),中層是渾象(天體運行演示),下層是司辰(自動報時器),全程用水力推動,可報時,李約瑟指這是歐洲天文鐘直接祖先。

蘇頌於紹聖初年著《新儀像法要》一書,詳述水運儀象台整體功能、零件150多種,60多幅插圖。

水運儀象台原件靖康禍(1127年)時,金兵水運儀象台掠往燕京(北京)置於司天台,金朝貞祐二年(1214年),金遷開封,不便運輸丟棄,而南宋時蘇攜保存手稿無人理解其中方法而無人能仿造。

中華人民共和國成立後,清華大學機械工程學家劉仙洲於1953年是1954年發表《中國原動力方面發明》、《中國傳動機件方面發明》兩篇關於此儀動力研究論文。

英國科技史學者李約瑟此儀動力有研究,1956年於《》雜誌發表論文。

window.googletag = window.googletag || {cmd: []};

googletag.cmd.push(function() {

googletag.defineSlot(‘/21697024903,166958332/2021_Pansci_All_inread_bottom’, [[336, 280], [510, 352], [300, 250], [1, 1]], ‘div-gpt-ad-1640585639386-0’).setTargeting(‘zi-path’, location.pathname).addService(googletag.pubads());

googletag.pubads().enableSingleRequest();

googletag.enableServices();

});

—–廣告,請繼續往下閲讀—–

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1640585639386-0’); });

水力機械鐘安堤基瑟拉儀早在紀元前就出現了,但奇怪的是,西方後千年時間裡,沒有結合這兩種齒輪技術,發明隨著天體運轉水力天文鐘。

結果水力天文鐘,既不是出現拜占庭帝國,不是阿拉伯帝國,而是萬裏之外中國!本文為系列文章,上一篇請見:什麼?阿拉伯帝國學風開放,搞出第一台可編程機器?│《電腦簡史》 齒輪時代(七)只要轉動安提基瑟拉儀拜占庭日晷儀,可以計算過去到未來,任何一天天體位置。

但是只要沒人轉動,它們會動作,所以沒辦法呈現當下天象,像時鐘告訴你目前時刻。

既然西元前三世紀,克特西烏斯發明出機械水鐘,那麼以此基礎,加一些齒輪指針進去,讓它們天體運行,一台會自己運轉天文鐘?看一眼能知道目前天體位置。

説奇怪,雖然自動機器計算天體位置,這兩種齒輪技術有了,但是「水力天文鐘」隔後才出現。

知道是因為兩種技術沒有交匯一起,或者早期確有發明,只是毀損失傳了。

總之史料,水力天文鐘記載不是古希臘,拜占庭帝國或阿拉伯世界,而是中國。

《後漢書》中提到東漢太史令張衡,於西元 126 年發明瞭渾天儀。

許多人相信這水力天文鐘,但其實天儀這名詞,完全沒有解釋其功能構造,説水力推動。

是因為後來《晉書.天文志》中,進一步描述渾天儀用空心銅球代表圓天,上面蝕刻各個星宿,演示星象運行;而原文中有「漏水轉之」這幾個字,引發後人設想天儀是水力推動。

無論渾天儀是否靠水力轉動,它這麼曇花一現。

直到六百年後,唐朝一行和尚(俗名張遂)梁令瓚,於 723 年打造出名為「水運渾天」水力天文鐘。

《舊唐書.天文志》它有這樣描述:「注水激輪,令其自轉,一日一夜,天轉一週。

置二輪絡天外,綴日月,令得運行。

」表示星象,日月各自有獨立齒輪帶動運轉。

是,後面提到有兩個報時木人,「每一刻擊鼓,每辰撞鐘」。

如果書中言屬實,水運渾天既能模擬日月星辰運行,能夠時時主動報時,那確稱得上水力天文鐘無誤。

可惜《舊唐書.天文志》沒有進一步描述它內部構造,無驗證這部水力天文鐘是否可以運轉。

北宋時,來自四川張思訓於 979 年設計了「渾儀」。

據《宋史‧天文志》所載,張思訓特地改用水銀取代水,如此不怕冬天水結冰,使得天文鐘無法運轉。

此外,他設計了花俏報時方式:有七個木偶每一刻鐘會搖鈴、扣鐘、擊鼓,有十二個木人輪流時辰跑出來舉牌報時。

但地,書中沒有解説其構造。

張衡渾天儀、一行和尚水運渾天、張思訓渾儀,見於文獻之中,缺乏實際構造描述,因此斷定其偽。

目前公認中國水力天文鐘,是北宋時期福建閩南人蘇頌,發明「水運儀象台」。

蘇頌出生於 1020 年,二十三歲王安石同榜中了進士後,到江蘇縣令,三十四歲時調任到專門收藏典籍集賢院。

他集賢院九年期間,研讀各種領域書籍,學識因而擴展,藥學、算學、工程到天文地理,無所。

1086 年蘇頌轉任吏部尚書,檢驗各項天文儀器後,決定建造一部功能、自動運行天文鐘。

他下屬韓公廉一起著手設計,後歷時六年終於打造出水運儀象台。

雖然水運儀象台復存,但所幸蘇頌留下一本寫《儀象法要》,裡面記載內部構造零件尺寸,而且還附有圖示。

圖索驥,復原水運儀象台後,確實可以運作(台中自然科學博物館有個一一模型)。

水運儀象台高達十二公尺,共有三層。

觀測用「渾儀」置放於最上層,有許多環圈層層,包括地平圈、赤道圈、黃道圈、……,配合可以活動「窺管」來觀測天體位置。

中間那一層是「渾象」,主體是一顆齒輪帶動圓球,上面繪製了各個星座,轉完一圈一天,配合繞著圓球經緯圈,演示天象實際變化。

最下層是報時裝置,分為五小層,每層各有數目一小木人,會現身舉著牌子顯示目前時刻,若晚上會敲更。

水運儀象台動力機制克特西烏斯機械水鐘類似,是利用虹吸原理,讓水量傾瀉而下推動水車,水車帶動齒輪前進一格,推動渾象圓球轉動,同時轉動報時裝置。

所以只要定期加水,能運轉,如實模擬天象。

想像蘇頌可以憑空發明如此複雜齒輪裝置。

許蘇頌集賢院時,藏書中發現渾天儀、水運渾天、渾儀裝置圖解;張思訓渾儀過了一百年可能還無缺,蘇頌可直接研究(水運儀象台木人報時方式,渾儀相似了)。

若是如此,中國水力天文鐘,是漢、唐、宋一路傳承下來,完全是中國自己發明。

不過,蘇頌是得藉助於阿拉伯帝國天文知識。

這個成語出自《莊子》秋水篇。

戰國時,公孫龍認學問、口才高人一等,可是聽到莊子言論大惑不解。

他一位朋友説,是他眼界狹小,有如管子看天,只能看到天空一小部分,以為天空這麼小。

後來「以管窺天」演變成一個成語,比喻見識。

談到這裡,讓我們造兩個句吧。

沒讀幾本書,説自己瞭解明史,猶如以管窺天,所知了。

這篇討論新冠肺炎論文,只是以管窺天,並沒看到問題全貌。

成語「以管窺天」,常和「蠡測海」並用。

蠡,指用葫蘆做瓢。

瓢測量海水,能測得完嗎?蠡測海,是比喻見識。

成語「蠡測海」,是個比喻,什麼科學意義。

成語「以管窺天」則不然,用來窺天「管」,是古人天文觀測儀器啊!古時沒有望鏡,只能肉眼觀看星空。

肉眼觀測大範圍天象尚能應付,觀測天象敷需要了,所以古人想出一個辦法,竹管管孔來縮觀測範圍,這種觀測天象管子,特稱「窺管」。

窺管能「窺」出什麼呢?,能夠消除側光影響,一些較暗的星,看起來變亮了。

小朋友可以做個實驗,手握出個孔洞,湊近一隻眼睛,望向遠處目標,是不是看得了。

窺管可以增加亮度,還可以觀測星星經度和緯度,這得談談古代天文觀測儀器渾儀。

西元前 1 世紀,古人發明瞭渾儀。

渾儀 1 3 金屬環構成,外重是,內重可以轉動,窺管嵌於其中。

後來環數加多,構造變得複雜,但基本原理是。

以來,天文學家假想「天」是個球體——天球,做為觀察星空。

假想中天球,是地球為中心、向外擴充無限大球面。

地球南北極,向外擴充,成為天球南北極;地球赤道,向外擴充,成為天球赤道。

地球有經緯度,天球有經緯度,稱為赤經、赤緯。

《隋書.天文志》,當時渾儀上窺管,長 8 尺,有直徑 1 寸圓孔。

觀測時,轉動內層環,窺管導某一星星,微調,環上刻度,可以定出這顆星星天球上座標,它經緯度。

本文為系列文章,上一篇請見:邁向商用化——電腦產業形成│《電腦簡史》數位時代(十五)二次大戰後,電腦全面使用真空管後,速度提升,隨著需要大量計算企業多,電腦前景看似一片光明。

不過電腦上線運作後,真空管先天缺陷終於曝露出來,阻礙電腦產業發展。

真空管是靠加熱燈絲而產生遊離電子,電子吸引做為正極金屬片而產生單向電流。

於燈絲電極會耗損,真空管壽命原本不長;即使是電腦生產真空管,狀況下過能兩千個時。

更何況進行運算時,真空管開開關關,燈絲因此燒斷而提早報銷。

一部電腦有幾千個真空管,只要有一、二個掉,會影響整體電路運作。

UNIVAC 例,故障間隔 (MTBF, Mean Time Between Failures) 時間超過 24 時;美軍 ENIAC 真空管超過一萬七千個,MTBF 只有 12 時。

而發生問題,要排除故障耗費時間,得花幾個時才能找出損壞真空管,予以換。

電腦如果動不動得停機檢修,不僅效益大打折扣,會影響作業,誰想花錢購置電腦惹來內部抱怨。

博斯想到可以利用這個特性偵測無線電波。

延伸閱讀…

如今我們知道,這革命性電子元件電晶體。

它解決了可靠性問題,而且降低成本、縮小體積、提升速度,讓電腦改頭換面,並催生出各種電子產品,人類文明從此邁入新紀元。

電晶體之所以能帶來革命性改變,乃它是奠基於一種革命性材料——半導體。

要知道電晶體如何發明,得知道什麼是半導體。

顧名思義,半導體具有半導電性物體。

但何謂半導電性?我們知道元素有電子數,原子核為核心,內而外分佈於殼層。

外層電子能量,其中最外層電子稱為「價電子」,所處能階稱「價帶」。

價電子束縛原子內,所以無法導電,獲得能量躍遷到「傳導帶」才能導電。

傳導帶價帶能量差距稱為「能隙」,導電性取決於能隙大小。

金屬能隙,傳導帶價帶有部分重疊,所以導電性;反之,絕緣體能隙,價電子無法跨越,因此無法導電。

半導電能隙介於金屬絕緣體之間。

能隙大小價電子個數有關。

每個殼層可容納電子數有上限,價電子殼層接近填滿狀態,,需要多能量才能激發價電子跳到傳導帶;價電子,脱離束縛,跑到傳導帶。

金屬價電子超過 3 個(過渡金屬除外),很形成電子,移動。

絕緣體有 5 個或以上價電子。

碳、矽、鍺、錫、鉛 IV 族元素有 4 個價電子,是半狀態,導電性介於導體絕緣體之間,屬於半導體。

IV 族元素如果摻雜其它元素,導電性會跟著改變。

例如磷摻到矽裡面,因為磷有 5 個價電子,其中 4 個矽共用後,多一個價電子,跑到傳導帶成電子,這種半導體稱為 n 型 (n 代表 negative)。

矽如果摻是有三個價電子硼,只差一個價電子狀態,猶如有個「電洞」讓電子落入陷阱。

旁邊電子掉進這個電洞後產生一個電洞,形成骨牌效應,另一個角度看,像是帶正電電洞會移動,因此稱為 p 型半導體 (p 代表 positive)。

摻雜,化合物可能形成半導體。

半導體發現,與 IV 族元素無關化合物。

1833 年,法拉第有一次做電力實驗時,無意間將燈火靠近硫化銀,結果發現導電能力大增;移走燈火,導電性隨著温度下降而降低。

金屬高温時,導電性會變差,硫化銀相反,令法拉第異。

硫化銀一種半導體。

高温之所以增加半導體導電性,是因為熱能會讓多價電子躍遷到傳導帶,因此增加了導電性。

金屬原本需一點能量能產生電子,集體正極方向移動。

但電子如果吸收多能,反而四處竄,原本定向性受到破壞,導電能力隨下降了。

法拉第雖然發現半導體這個特性,無法瞭解其中原理。

時距離道爾吞提出原子説不到 30 年,是否有所謂基本粒子受質疑,無想像原子內部有電子原子核。

因此法拉第發表這個奇特現象後,不了了之,沒有人想到導體絕緣體之外,有一種半導體。

下次半導體躍上枱面,是四十年後。

1874 年, 24 歲德國物理學家布勞恩 (Ferdinand Braun) 研究各種硫化物導電性時,將硫化鉛接上電,發現檢流計指針紋風不動。

他試著調換負,結果指針馬上有反應。

這奇怪了,一個物體導電性應該是,怎麼會因為負接法,一下是絕緣體,一下是導體?單向導電性是半導體另一項特性。

硫有 6 個價電子,所以硫化鉛是 n 型半導體,情況下,電子只能從硫化鉛正極移動,會另一個方向測不到電流。

地,於當時原子構造(湯姆森於 1897 年才發現電子),不知如何解釋這個奇特現象。

大家毫無頭緒,單向導電性看不出有何用途,因此布勞恩發表實驗結果後,並沒有激起任何漣漪。

半導體受到忽視,要等到赫茲於 1888 年發表無線電波實驗後,硫化鉛這類半導體礦石引起大家興趣。

赫茲實驗吸引很多人投入無線電波研究,印度科學家博斯 (Jagadish Chandra Bose) 是其中之一。

他發現 IV 族元素礦石不但有單向導電性,而且遵守歐姆定律:電流電壓成正比。

當施予礦石電壓於某個臨界值時,電流微乎其微;一但超過臨界電壓,電流突然增加。

博斯想到可以利用這個特性偵測無線電波。

延伸閱讀…

只要接收裝置施以電壓,讓無線電波產生感應電壓超過臨界電壓,電流會出現變化,能呈現無線電波。

1894 年,博斯金屬天線一端與硫化鉛表面接觸,做成無線電偵測器(稱「檢波器」),接收到一英哩之外無線電波,這中間隔了三道磚牆。

馬可尼 (Guglielmo Marconi) 這一年發明無線電報系統,兩年後他和博斯倫敦會面,不過博斯商業應用,馬可尼合作。

馬可尼沒有採用博斯這個技術,而是利用感應電流產生磁場變化,來吸引金屬屑或發出聲響,作為判斷電波。

事實上,博斯自己後來改用別種技術設計檢波器,因為礦石檢波器確不是光。

礦石中雜質分佈並勻,不是每次金屬線接觸硫化鉛表面能形成迴路,往往得嘗試多次才能找到「熱點」,得到訊號。

儘管如此,AT&T 工程師匹卡德 (Greenleaf Pickard) 仍看好礦石檢波器潛力,試圖找出收訊效果礦石。

1902 年,匹卡德檢測一塊礦石熱點時,懷疑施加電流造成背景雜訊,於是伸手拿掉部分電池,結果雜訊馬上消失,無線電訊號變得許多。

這時他看了一眼器材,發現他小心電池接線弄掉了,礦石檢波器需要電,可以接收無線電。

這個現象完全違背過去認知,於是匹卡德專心研究有哪些礦石不用電可以檢波器。

他花了三、四年時間測試上千種礦石,發現有 250 種可以做為天然檢波器,其中熔融後矽(原本來製造石英玻璃)收訊效果最佳。

匹卡德進行實驗這段期間,無線電正在發展另一項應用:傳送聲音。

當時電話是技術,可以聲音轉換音頻訊號,但音頻是波形,無線電波是脈衝電波,因此只能靠長/、有/無來代表摩斯密碼,傳送音頻訊號。

1900 年,加拿大發明家範信達 (Reginald Fessenden) 發明一種交流發電機,終於能產生波形無線電波(稱為「載波」,波形規律正弦波)。

原本規律載波音頻疊加後,變成起伏變化無線電波,電波振幅大小便代表音訊變化。

這種調變電波振幅技術稱為「調幅」(Amplitude Modulation, 簡稱AM),現在 AM 廣播所用技術。

調幅無線電到了接收端,還得「解調」才能原成音訊。

,於天線接收無線電波後,所產生感應電流是交流電,因此反方向電流去掉,成為單一方向直流電;這個步驟稱為「整流」。

接著濾掉其中載波,留下音頻訊號。

範信達直到 1904 年才做出有整流功能檢波器,並於 1906 年聖誕夜發送 AM 廣播到大西洋上美國軍艦。

不過範信達發明檢波器製造,需要調校,適合專業人士使用。

而半導體單向導電性可以將交流電整流為直流電,這類礦石可直接做為無線廣播檢波器。

1906 年,匹卡德獲得矽石檢波器專利,並隔年創立公司,製造耳機收聽礦石收音機,銷售大眾。

於價格、體積小巧需要電,因此受歡迎。

礦石收音機成史上第一個半導體商品;誰會想到如今半導體各種電子產品密不可分,但是不用電為訴求。

匹卡德於 1906 年申請專利這一年,美國專利局收到另一項影響專利申請,那德佛瑞斯特 (Lee De Forest) 改良新型真空管。

原本弗萊明 (John A. Fleming) 於1904 年發明真空管只有負兩,德佛瑞斯特金屬柵格擋金屬片燈絲之間,變成、負極,多了「柵極」(Grid) 三極管。

柵用來控制電流大小。

柵極施以負電壓,產生電場電子相斥,部分電子擋下,抵達正極金屬片,電流變小了。

負電壓,擋下電子,電流;柵極像家裡水龍頭,不用動到水管閥門,可以各自調節水流大小。

德佛瑞斯特原本設計三極管只是調節電流,他想到六年後,這項設計發掘出放大訊號功能。

原本只有二極管時,若要調整電流大小,正極電壓有幅度改變,如前面水管比喻,沒有水龍頭話,只能源頭閥門控制水量。

例如要讓電流 12 mA 減半降為 6 mA,電壓要 110 V 降到 60 V;但若使用三極管,改變正極電壓,只要柵極施以 -2 V 電壓可以了。

三級管電壓變化只需二級管 1/25 ,能達到效果(若搭配阻抗,相差能到百倍以上),像水龍頭那樣,轉動一點點,出水量很多。

如果讓柵做訊號輸入端,正極做為輸出端,那麼原本訊號,會放大成訊號。

紐約倫敦相隔,無線電波無法地表弧度直接送達,大氣電離層反射到地面。

然而一年四季、晴雨晨昏,大氣條件,電波影響大不相同。

因此若要維持越洋電話全年,通訊設備要能夠收發波長無線電波。

不過真空管高頻(短波)表現不是,如何克服這個問題成為貝爾實驗室首要任務。

貝爾實驗室於 1925 年成立,初期工程師大多從 AT&T 轉調過來,歐偉 (Russell Ohl) 是其中之一,他無線電興趣學時期。

1914 年第一次世界大戰爆發,當時大學二年級歐偉,課堂上第一次聽到礦石收音機發出聲音,而且是大西洋英國船隻,遭到德國潛艇攻擊發出的求救訊號,從此他無線電深深著迷。

歐偉原本 AT&T 負責短波研發,1927 年轉到貝爾實驗室後繼續這個項目。

他們無線電電波推向頻率,但遇到瓶頸跨越。

當其他同事執著於真空管時,歐偉於 1935 年決定頭開始,一一檢視過去無線電各種實驗與論文,中發掘可行方案。

後他目標瞄準礦石收音機矽石,相信這才是解答。

礦石收音機不是真空管淘汰嗎?同事與主管認為歐偉異想天開,但他認為只要去除矽石中雜質,能收發頻率無線電波。

歐偉自己多次嘗試矽粉製造,卻不得其果,後於 1939 年找到具有冶金專長同事,高温熔製方法精煉出高純度矽。

1940 年 2 月 23 日,歐偉決定檢測一塊去年製出的矽石,他同事説,這塊矽石奇特,每次測導電性。

歐偉仔細檢查這塊矽石,發現中間有條裂痕,他猜想這導電性不一致原因,原本不以意。

但他接上示波器,赫然發現矽石枱燈照射下,會產生電流。

光電效應是會產生電流,但那是紫外線照射金屬,而這顆 40 W 燈泡發出的是可見光,矽的導電性不如金屬。

雖然美國發明家弗裏茲 (Charles Fritts) 曾於 1884 年硒鍍上金箔,做成太陽能電池,但這樣光伏效應 (Photovoltaic effect,稱「光生伏應」) 轉換效率非常低,只有 1% 左右。

歐偉測到電壓,超過當時所知光電效應光伏效應十倍以上,是項前所未有發現。

歐偉找主管,同時和同事繼續深入研究這塊矽石。

他們發現電流總是裂痕上半部流往下半部,而會反向而行。

進一步分析發現,裂痕兩邊含有雜質,上半部含有少許硼,而下半部雜質是磷。

他們推測應該是這塊矽石高温熔化,冷卻過程中,磷下沉得,硼下沉得,裂痕出現地方這兩種元素阻隔開,以致矽石上、下半部各有不同雜質。

歐偉推測電流兩邊雜質所致。

磷有 5 個價電子,而硼有 3 個價電子,白熾燈泡照射下,磷多餘電子激發而過裂痕,填補含硼那矽石電洞,而產生電流。

這類似電池負極提供電子正極,於是歐偉「n型」、「p型」來稱呼這兩種矽石,然後劃分兩邊裂痕——這兩種半導體接觸面——叫做「p-n 接面」(p-n junction)。

這幾個名稱沿用到現今半導體。

半體體基本名稱不但源自歐偉命名,如今我們懂得利用摻雜來改變半導體導電性,是他這次發現。

不過歐偉而言,他只想研究無線電波,發現半導體光伏效應只是,他沒有能力深究其中原理。

半導體後續研究貝爾實驗室另一個團隊接手,這羣有量子力學背景物理學家將釐 p-n 接面奧秘,進而發明改變世界電晶體。