新莊天主堂的悠久歷史

[[一~五 7:30am,一~五 7:30pm]]

簡介

新莊天主堂的成立可追溯至 1951 年,當時由郭若石總主教與新莊鎮公所達成協議,提供 80 坪土地用於教育事業。後來,相繼有多位神父在當地舉行彌撒,奠定了堂區的基礎。

沿革

- 1953 年,段卓賢神父正式成立堂區,教友人數約 30-40 人。

- 1954 年,耀漢小兄弟會創立鳴遠幼稚園,由本堂管理。

- 1955 年,梅冬祺神父將幼稚園一房間改建為第一座聖堂。

- 1960 年,堂區遷至舊若瑟修院樓下。

- 1962 年,遷入新若瑟修院 2 樓。

- 1963 年,教區在現址興建新堂。

- 1964 年,新堂舍落成啟用。

- 1984 年,現址教堂動土改建,耗時 2 年完成。

- 1994 年,落成「慈恩祈禱室」,提供省立台北醫院的教友使用。

服務

除舉辦彌撒和聖禮外,新莊天主堂還提供各項服務:

| 服務項目 | 時間 |

|---|---|

| 明供聖體 | 週一五 8:00-9:00am;首週五 3:00-7:30pm |

| 耶穌聖心彌撒 | 首週五 7:30pm |

| 成人慕道班 | 不定期舉辦 |

| 兒童要理班 | 不定期舉辦 |

| 聖母軍 | 不定期聚會 |

| 主日學 | 不定期舉辦 |

| 聖體軍 | 不定期聚會 |

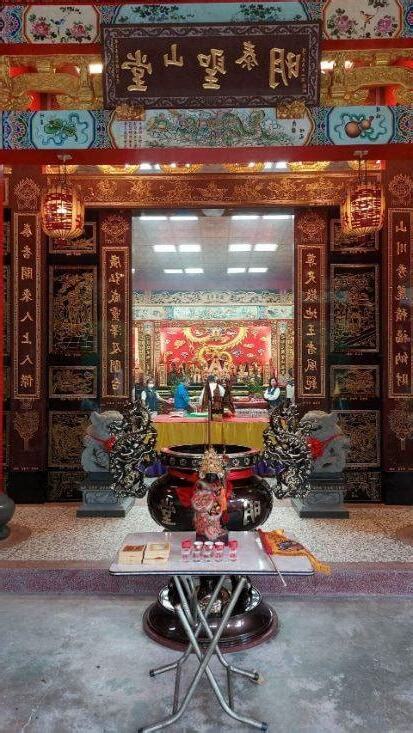

泰山明聖堂:中國歷史上極其重要的皇家祭祀建築

泰山明聖堂,坐落於中國山東省泰安市泰山中麓,是中國歷史上極其重要的皇家祭祀建築之一。自漢朝以來,明聖堂一直是歷代帝王和顯貴到泰山祭拜天地的重要場所。

歷史淵源

泰山明聖堂的歷史可以追溯到漢代。漢武帝劉徹在位期間,首次封禪泰山,並在泰山頂部修建了明堂,以供祭天。到了東漢明帝永平二年(69 年),在漢明堂的原址上修建了明聖堂,作為祭祀天地、先聖的場所。

建築結構

明聖堂的建築規模宏大,結構複雜。主要由前殿、後寢和東西廡組成。前殿寬 9 間,進深 5 間,高 24 米,屋頂覆蓋黃琉璃瓦,正脊兩端有蟠龍吐珠,檐下有斗栱支撐。後寢寬 5 間,進深 3 間,高 19 米,屋頂覆蓋青琉璃瓦,正脊兩端有仙人騎鳳的裝飾。東西廡各 5 間,進深 3 間,高 17 米,屋頂覆蓋青瓦。

祭祀儀式

泰山明聖堂是歷代帝王到泰山祭祀的主要場所。祭祀儀式通常分為三個步驟:

| 步驟 | 內容 |

|---|---|

| 1. 齋戒 | 帝王在祭祀前幾天需要沐浴齋戒,以示虔誠。 |

| 2. 登壇 | 帝王在黎明時分登上明聖堂前的祭壇,面向東方祭天。 |

| 3. 祈禱 | 帝王向天地表達自己的敬仰和祈求,祈禱國泰民安、風調雨順。 |

文化價值

泰山明聖堂不僅是一座建築,更是一個重要的文化符號。它代表了古代中國帝王對天的崇拜和敬畏,承載著深厚的歷史和文化價值。明聖堂是中國古代建築和文化遺產的珍貴瑰寶,也是世界文化遺產之一。

保護和利用

近年來,泰山明聖堂得到了充分的保護和利用。政府制定了嚴格的保護措施,投入巨資進行修繕和維護。同時,明聖堂還被作為一個文化旅遊景點,開放給遊客參觀。遊客可以近距離欣賞明聖堂的宏偉建築和感受古代帝王祭天的莊嚴氣氛。

延伸閲讀…

泰山大科明聖堂

大科明聖堂