清朝君主是指清朝皇帝,作為滿人主導王朝統治者,結合內亞遊牧民族兼中原王朝特性,而具二元君主及複合型君主特徵。

其依賴下述所集諸多身份行使權威:大清皇帝(中國皇帝)、八旗上三旗旗主、漢人皇帝、內亞博格達汗、藏傳佛教轉輪聖王兼文殊菩薩皇帝。

[1][2][3]

後金國及大清初期諸王貝勒組成議政王大臣會議推選確汗位帝位人選[4][5][6];聖祖仁皇帝玄燁曾立胤礽皇太子[7],但經歷九子奪嫡後其父世祖章皇帝福臨遺詔傳位。

世宗憲皇帝胤禛發瞭秘密建儲制,寫有繼位人選遺詔放入乾清宮正大光明匾額後密匣之內[8]。

皇太極制,設六部,籠絡蒙漢官僚,招攬人才。

後於文宗顯皇帝奕詝有一子倖存、穆宗毅皇帝載淳及後皇帝無子,秘密建儲制名存實亡。

清朝君主是指清代皇帝,包括後金政權大汗。

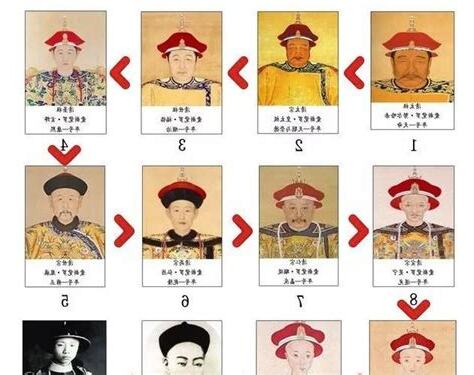

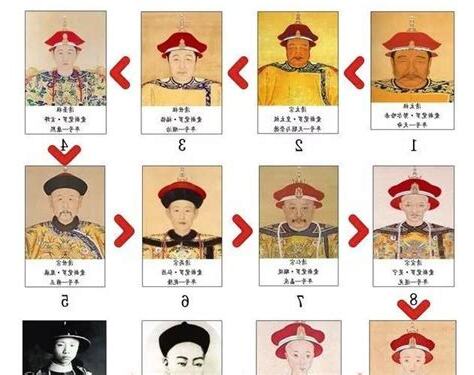

努爾哈赤建立後金共有12位君主,皇太極建立清朝開始有11位君主,從清朝入關開始共有10個皇帝,12個君主是:努爾哈赤、皇太極、順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光、鹹豐、同治、光緒、宣統(溥儀)。

愛新覺羅·努爾哈赤是清王朝開創者,1616年建立後金政權,建元“天命”。

古人以為君權神授,統治者自稱受命於天,故謂天命。

努爾哈赤知曉漢文,明廷封龍虎軍,“天命”二字見努爾哈赤受漢文化影響。

愛新覺羅·皇太是努爾哈赤第八子,1626年即汗位,1636年改國號“金”為“清”,稱皇帝,改元“崇德”。

皇太認識到後金政權是馬背上打下來,要實現長治久安,並進一步開疆擴土,吸收漢民族文化。

皇太極制,設六部,籠絡蒙漢官僚,招攬人才。

“崇德”即“崇尚德化”,反映了皇太極當時政治理念。

愛新覺羅·福臨於崇德八年(1643年)即位,次年改元“順治”,在位期間,清人實現了入主中原願望。

順治即位前,皇太極統一了整個東北,建立起關東一統大清帝國。

這時清帝國,雄心勃勃,兵鋒指關內,意欲逐鹿中原,一統華夏。

年號“順治”反映了清人這一理想。

順,順利;治,治理。

順治,即“治國順利,實現華夏一統”。

愛新覺羅·玄燁生於順治十一年(1654年),是順治帝第三子。

“雍正”是“雍親王得位、君”意思,他想以此強調自己皇位“性”。

延伸閱讀…

順治時,前明勢力及各地主要抗清武裝,基本上消滅,華夏一統理想得以實現。

對清人來説,打下“江山”後實現國泰民安,是時代主題。

“康熙”二字反映了這一理想。

康,安寧;熙,興盛。

康熙,即“萬民康樂安寧,天下興盛”。

愛新覺羅·胤禛生於康熙十七年(1678年),是康熙帝第四子,初封雍親王,康熙六十一年(1722年)即位,次年改元“雍正”。

雍正是借權臣力量繼位,奪位過程中使用了手段,參與奪位諸弟多不得善,康熙帝許多近臣遭到貶斥。

所以,雍正帝即皇位性,當時受到懷疑。

“雍正”是“雍親王得位、君”意思,他想以此強調自己皇位“性”。

延伸閱讀…

愛新覺羅·弘曆生於康熙五十年(1711年),是雍正帝第四子,與康熙齊名,他們開創“康乾盛世”是中國歷史上國力時期。

雍正十三年(1735年)即位,次年改元“乾隆”。

康熙時,清朝開始步入太平盛世;雍正時得到進一步鞏固。

乾隆使命是如何進一步增強國力,讓國家進入全盛時期。

“乾”表示“天”,“乾隆”意思是“天道昌隆”。

以此年號,反映了乾隆的治國理想。

愛新覺羅·顒琰生於乾隆二十五年(1760年),是乾隆帝第十子,乾隆五十四年(1789年)封嘉親王,乾隆六十年(1795年)冊立皇太子,次年即位,改元“嘉慶”。

慶,普天同慶。

“嘉慶”意思是“嘉親王即位,國泰民安,普天同慶”。

愛新覺羅·旻寧生於乾隆四十七年(1782年),是嘉慶帝長子。

嘉慶十八年(1813年)封為智親王,嘉慶二十五年(1820年)即位,次年改元為“道光”,意思是“大道光輝”。

他統治時期,鴉片戰爭爆發,清朝走向衰落。