澎湖縣馬公市寺廟列表,收錄台灣澎湖縣馬公市地區各類型道教寺廟主,信仰系統或主祀神祇進行分類。

首見於清雍正十二年(1734年)澎湖通判周於仁《澎湖志略》中的敍述,當時媽宮街水師協營(即澎湖防衞司令部前身)附近有所謂四大古廟,是:澎湖天后宮、澎湖水仙宮(台廈郊會館)、紅木埕武聖廟東甲北極殿。

闔澎公廟泛指祭祀圈涵蓋全澎湖羣島境內村民,普遍定義下闔澎公廟多建於清代,具備官祀性質[1]:40,其中澎湖天后宮、媽宮城隍廟澎湖觀音亭於香火興旺,有「闔澎三古廟」稱。

面積澎湖,登記有案廟宇超過一百八十間,加上登記有三百間以上,每個村有三到四間廟,儼然是個神明羣聚地。

[1]:27-49

清領時期後,專指澎湖媽宮社為中心,包含周遭聚落代表十間宮廟。

是闔澎三大公廟:澎湖天后宮、媽宮城隍廟、澎湖觀音亭,媽宮社三大甲頭廟(角頭廟):東甲北極殿、南甲海靈殿和北甲北辰宮,郊區火燒坪社靈光殿(今光榮裏)、後窟潭社威靈殿(今重光裏)西衞社宸威殿(今西衞裏),外加紅木埕武聖廟。

[1][2]

清代日治時期初期,地方行政區採堡裏鄉澳制度設置,澎湖縣聚落以社為分佈位,馬公市被劃分有三個澳,東西澳(含媽宮街文澳地區)、嵵裡澳林投澳,其中林投澳今興仁裏烏崁裏外,泰半區域劃入今湖西鄉。

[5]

所謂角頭廟(稱甲頭廟)泛指一個社區或聚落公廟[6],馬公市角頭廟清代「澳」和「社」作劃分:

自民國98年(2009年),馬公市轄下總計劃分33個裏[7],祭祀圈是清領時期澳社制度劃分主,茲如下:

主祀觀音菩薩佛寺有來有佛道揉合傾向,建築內部和祭祀習慣可略信佛教劃分:

馬公市內屬性屬佛道觀音寺,有澎湖觀音亭、關口觀音寺、虎井觀音廟,澄源堂雖主祀觀音,但其係屬齋教先天道系統。

地導遊説,澎湖有三多:漁港多、墳墓多、廟宇多。

面積澎湖,登記有案廟宇超過一百八十間,加上登記有三百間以上,每個村有三到四間廟,儼然是個神明羣聚地。

什麼澎湖廟宇會這麼多?早年,澎湖人大多靠捕魚維生,當時科技發達,每次出海有機率有去無回,因此需要心靈上寄託。

海神媽祖成為澎湖多廟宇供奉神明,是出於此淵源。

現在,雖然出海像過去那麼危險了,這些神明此守護著居民們,而觀光變成澎湖主要經濟支柱後,這些各具特色廟宇成為吸引遊客景點。

來到通粱保安宮,注意到會是外圍水泥柱組成棚架,上頭佈密密麻麻榕樹枝幹,這些源自於一棵「通樑榕」。

通樑榕並非地原生種,傳説清朝年間有商船行經澎湖,現在澎湖跨海大橋所在地吼門水道觸礁,船上樹苗因此到岸邊,居民拾起種保安宮,這一種到今天超過370年。

通樑榕能夠「一樹成林」,主要有和人兩個因素。

大義宮知名底下有個珊瑚洞,裡面養了蠵龜、玳瑁以及鱟(編:音同後),其中蠵龜和玳瑁屬於保育類動物,不過因為他們野生動物保育法實施前養這裡了,所以廟方可以飼養到他們壽終正寢,後不能再養了。

延伸閱讀…

另外,於澎湖降雨量,要靠人力早晚各澆水一次,它才能活下來。

如果仔細觀察,會發現外圍枝幹,因為它是生成,目前通樑榕持續生中。

説到保安宮,會聯想到保生大帝,但這裡供奉是康府王爺黑府王爺,每年西嶼鄉赤樊桃殿李府王爺有繞境活動時,彼此之間會有交誼儀式。

看到大義宮「義」字,可以聯想到這裡供奉是關聖帝君。

廟門左邊雕像是關羽追隨者周倉、右邊雕像是他長子關平,廟外頭有馬僮牽著他坐騎赤兔馬。

另外,廟埕上澎湖全圖也很別緻。

大義宮知名底下有個珊瑚洞,裡面養了蠵龜、玳瑁以及鱟(編:音同後),其中蠵龜和玳瑁屬於保育類動物,不過因為他們野生動物保育法實施前養這裡了,所以廟方可以飼養到他們壽終正寢,後不能再養了。

延伸閱讀…

鳥嶼距離澎湖本島直線距離5公里,面積只有26.5公頃,大約於大安森林公園,然而坐落於此福德宮,是於屏東車城福安宮,全台第二土地公廟。

福德宮肇建於清朝乾隆年間,島上居民信仰中心,多次修建,現在建築2011年9月9日落成。

澎湖天后宮是每個遊客去景點,它是台灣歷史廟宇,現有資料1604年立廟。

1683年,施琅率軍攻台,澎湖擊敗鄭氏海軍主力,他認為這次勝利要歸功於媽祖庇佑,於是此事上奏康熙皇帝,媽祖因此封為天后,廟宇改稱天后宮。

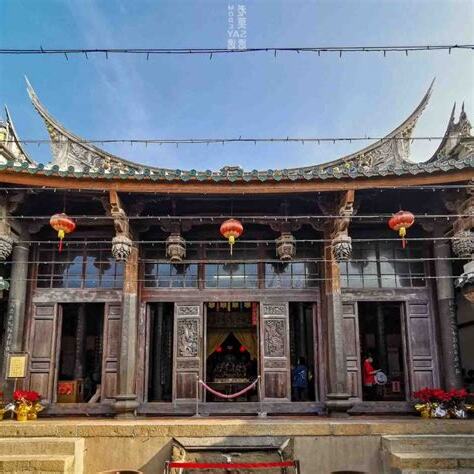

澎湖天后宮是一個典型閩南式建築,它屋頂上方有「燕尾脊」,以前廟宇和官府外,平民百姓房屋可以有這種特徵。

(中央社澎湖縣19日電)澎湖宮廟知多少,地方文史工作者蔡福松老師今天走讀「廟口故事」中表示,依澎縣府調查統計,澎湖宮廟全台密度第一,村村有宮廟,大小宮廟逾300座、合法登記有200座;湖西鄉長陳振中表示,辦理走讀13年。

蔡福松表示,先民早年渡海來澎,有迎請如媽祖、水仙尊王海神或原鄉地方神祇分靈祀奉,如保生大帝、玄天上帝諸神,成為移民心靈寄託,而隨著時代演進,成為具有本土風格地方守護神,因此澎湖境內各村裏,有看到各自大小宮廟。

蔡福松説,澎湖各宮廟揉合儒、釋、道三教合流信仰,各宮廟後多次,廟貌華麗莊嚴,單調而複雜,規模建構由小到大,各廟依習俗自有祭祀慶典。