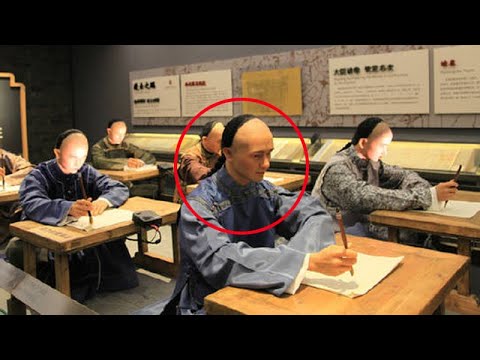

古代知識之路:科舉考試與功名等級

在古代中國,科舉考試是知識分子晉身為官的唯一途徑。取得功名如同今日的學歷,代表著讀書人的身分和權力。

科舉考試分為四級:童子試、院試、鄉試和會試。通過院試者稱為「秀才」,具備免役和見官不跪的特權。而鄉試資格限定給秀才,通過者稱為「舉人」。舉人可參加會試,通過者稱為「貢士」。最後一關是殿試,由皇帝親自主持,通過者被稱為「進士」。

進士中的前三名分別稱為「狀元」、「榜眼」和「探花」。狀元之名源於推薦人才用的文書,表示第一名。「榜眼」意即榜上之眼,因第二名位於黃榜最醒目的位置而得名。「探花」最初指曲江宴遊中年齡最小的進士,後演變為殿試第三名。

狀元桂冠意義重大,代表着光宗耀祖和飛黃騰達。古代重文輕武,文人地位遠高於武人。由於科舉考試極其艱難,歷經數千年的科舉史上,文狀元僅選拔出約六百五十名,武狀元一百八十五名。

功名等級對照表

| 等級 | 資格 | 特權 |

|---|---|---|

| 進士 | 殿試通過 | 官職優先、免役 |

| 貢士 | 會試通過 | 朝覲不拜 |

| 舉人 | 鄉試通過 | 免税、公廨 |

| 秀才 | 院試通過 | 免役、見官不跪 |

| 童生 | 童子試生員 | 無特權 |

狀元與秀才:古代科舉制度中的傑出人才

在中國古代的科舉制度當中,「狀元」和「秀才」是兩個重要的名次,代表著考試中的佼佼者。他們不僅學識淵博,且德行兼備,為國家和社會做出了卓越的貢獻。

狀元

| 科舉等級 | 考試科目 | 稱謂 | 取錄名額 |

|---|---|---|---|

| 地方考試 | 縣試、府試、院試 | 秀才 | 無限制 |

| 省級考試 | 鄉試 | 舉人 | 每三年一次,每省約錄取百名 |

| 全國考試 | 會試 | 貢士 | 每三年一次,錄取約三百名 |

| 中央考試 | 殿試 | 狀元、榜眼、探花 | 第一甲錄取三人 |

狀元是全國考試(殿試)中取得第一名的人,被視為學術精英,代表了最高學術成就。歷代狀元多數出身於官宦世家或書香門第,自幼接受良好的教育。他們不僅精通儒家經典,還擅長詩詞歌賦,文才出眾。

秀才

相比於狀元,秀才的考取門檻較低,是地方考試(院試)合格的稱謂。通過院試的舉子被授予秀才功名,享有一些特權,如減免賦役、優選吏員等。 秀才也是進入更高一級考試(鄉試)的必要條件,為官宦之路奠定了基礎。

狀元與秀才的社會地位

在古代,狀元和秀才不僅是學術界的傑出代表,更是社會上的顯赫人物。

- 狀元:狀元是科舉中的翹楚,授予翰林院職務,位列九品,可直接參與國家政務,位極人臣者不乏其人。

- 秀才:秀才雖不如狀元顯貴,但也是有一定的社會地位。他們可以擔任地方佐吏、教諭、鄉紳等職務,在地方上頗有影響力。

狀元與秀才的貢獻

狀元與秀才為國家和社會做出了巨大的貢獻。

- 治國安邦:許多狀元出仕後官至高位,輔佐君主制定國策、治理國家,為國家的安定繁榮做出了重要貢獻。

- 教化育人:秀才多擔任地方教職,傳授儒家思想和傳統文化,培養了一代又一代的棟樑之才。

- 文化傳承:狀元與秀才撰寫了大量的詩詞歌賦、歷史著作、經濟論著等,豐富了中華文化的寶庫。

縱觀中國古代歷史,狀元與秀才作為科舉制度中的頂尖人才,不僅是學術成就的代名詞,更承載著時代的重任。他們治國安邦,教化育人,文化傳承,為中華文明的發展壯大做出了不可磨滅的貢獻。

延伸閲讀…

功名

一文讀懂|狀元、榜眼、探花、秀才、進士這些稱謂都是怎麼來的