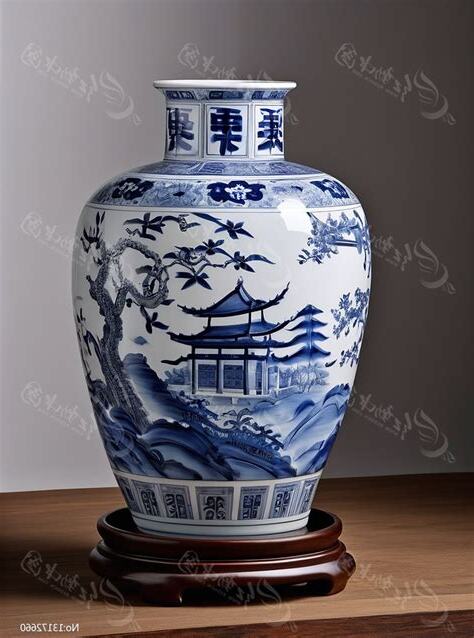

陶瓷造型中,瓶子是一個門類,各式各樣瓶子,造型。

該如何正確地稱呼一隻瓷瓶,確難倒了人!瓶,口小腹器皿,多瓷或玻璃做成,用來盛液體。

現在人所熟知瓶多花瓶,其實插花只是瓶一部分功能,此外能用來汲水、盛酒、祭祀、隨葬、放帽子、改枱燈,當骨灰盒。

有瓶子什麼用途沒有,只是放到那裏作觀賞器,所謂“無用之用,方為大用”。

今天,器型和用途角度,來教你如何正確地稱呼一隻瓶子!葫蘆瓶,形似葫蘆瓶式,自唐以來,因其諧音“福祿”,民間喜愛,成為傳統器形,及至明代嘉靖時,皇帝黃老之道,此器盛行並多有變化。

這是葫蘆瓶變種,叫 如意耳尊。

瓶身還是葫蘆,但加了如意形耳,故名如意耳。

耳和剛才説到系,區別是耳,於手持,系小,穿繩用。

注意這個瓶口上一個,所以叫尊。

尊是瓶一種,古書上説“口相仿者尊” “口大者尊,口小者瓶”,其實界限很,比如琵琶尊可以叫琵琶瓶。

清代康熙景德鎮窯創制,產品多民窯,品種有青花、五彩。

有耳琵琶尊之叫法,是耳名加尊。

比如耳做成鹿頭,叫鹿耳尊。

這個琵琶尊耳是如意形,叫如意耳尊。

是吧?和上一個了。

區分辦法是釉色或者畫面加進名字裏,這個叫青花如意耳尊,上一個叫粉彩如意耳尊。

梅瓶是一種小口、頸、豐肩,瘦底、圈足瓶式,口只能插梅枝而得名。

瓶體修長,宋時稱為“經瓶”,作盛酒器,造型、,明朝後稱為梅瓶。

宋元時期各地瓷窯有燒製,元代景德鎮青花梅瓶。

瓶口如開放花瓣而得名,細頸,圓腹,撇足。

始見於唐,宋代流行。

琮式瓶始見於宋,認為始出現於南宋,至於北宋是否已有琮式瓶生產,説法統一。

宋代盛行風,這種瓶式系仿照新石器時代良渚文化玉琮外形加以變化而成。

南宋官窯、龍泉窯有這種器形。

象腿瓶,即一統瓶,瓶形廣口外撇,頸,肩部口相若,身如直筒狀,平底,造型如象腿,所以又名“象腿瓶”。

“筒”與“統”諧音,有“大清天下一統”寓意。

多見於清初順治、康熙兩,品種有青花、五彩。

撇口,頸,肩、頸部內收,腹部微鼓,足部外撇,口、底大小相若,瓶體似橄欖,故名。

宋代河南登封窯創制,清代有燒造,造型略有變化,頸部,勻稱。

喇叭狀口,頸,鼓腹,下斂,,形狀略似鳳尾,故名。

清代康熙景德鎮窯創制,產品多民窯,品種有青花、五彩。

明清時期景德鎮窯一種瓶式之一,漢代青銅蒜頭壺,頸,削肩,圓腹,圈足,瓶口似蒜頭而得名。

狀如蒜頭而頸略長,亦可稱虎爪瓶。

康熙早期棒槌瓶,器形,康熙中期後棒槌瓶,器形趨於細長,雍正時期棒槌瓶相區別,取名棒槌瓶。

有青花、五彩、灑描金、五彩開光品種。

方棒槌瓶,撇口,頸,平肩微折,身成四筒形,方腹上部,下部,器底有方形,底施釉。

現代多叫方瓶,有青花器和三彩器。

軟棒槌瓶,是棒槌瓶而言,特指雍正初期燒製一種器形,造型不及棒槌瓶挺拔,口外侈,束頸,溜肩,直筒形腹,腹下收,足尖。

見青花,五彩。

清光緒及民國時期方棒槌瓶仿品多見,然胎體,口邊且。

因瓶雙耳上套有可活動環而得名。

裝飾活環是明嘉靖以來流行一種造型。

嘉靖時期活環造型唇沿外撇,束頸,腹下垂,足部且外撇,平底,頸部貼塑雙獸耳,並套有可活動圓環。

此類瓶式清康熙及民國時期有燒製。

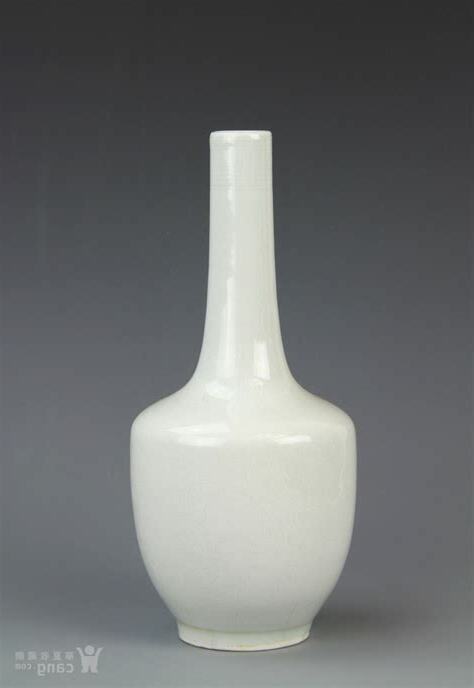

頸,溜肩,垂腹,形若懸垂動物膽囊。

造型錐瓶,之處於頸部短粗。

始見於明萬曆,流行於清代。

又稱為六稜瓶。

中晚期流行瓶式之一,瓶體作六稜柱形而得名。

直頸,有撇口直口分,器腹圓,形如荸薺,圈足。

清代創制一種瓶式。

延伸閱讀…

晚清同治、光緒時,官窯流行這一造型,但錐頸,荸薺形圓腹,圈足,造型千篇一律,有變化。

形似紙槌而得名,造型小口,細長頸,豐肩,圓腹。

宋代汝窯中多。

造型撇口,頸,溜肩,斂腹,圈足,下腹部浮雕一週菊花瓣為飾。

為清代康熙器形之一。

侈口,細頸,斂腹修長,卧足。

器形多姿,雋秀,若懸垂柳葉,亭亭玉立美人,故有“美人肩”稱。

稱“觀音尊”,流行於清代康熙乾隆時期。

康熙一朝景德鎮窯燒製瓶式很多,有時瓶、尊稱呼上區分,來説,凡口小腹稱瓶。

觀音瓶特徵是侈口,頸部,豐肩,肩下弧線內收,脛部以下外撇,圈,瓶體修長,線條流暢。

形似圓形燈籠而得名。

流行於清雍正、乾隆時期,造型直口,頸,豐肩,筒腹,圈足。

稱甘露瓶,是朝廷為西藏僧侶燒製於插草供佛器皿,故稱藏草瓶。

雍正時已有燒製,乾隆時期製品圓唇口,直頸有凸弦紋,豐肩,腹下部收,束脛,足部外撇。

這類瓶式不書款識,多認作乾隆製品。

清代雍正創造型,延續清末宣統朝,成為官窯傳統器形。

瓶呈撇口,頸,圓腹,圈足,多以青花纏枝蓮為飾,取其“”諧音,專用於皇帝賞賜臣下,意在令其“政”。

器腹中段鏤雕成如意頭形,套鈎回紋或倒、T形。

瓶體上下紋飾間鈎套、,可以活動不能分開,寓意”天地交泰”,為清代乾隆早期御窯廠督陶官唐英和催總老格刻意製作供乾隆皇帝玩賞佳器,傳世品。

清代創制一種瓶式。

延伸閱讀…

一個鏤孔瓶內,套裝一個可以轉動內瓶,上繪各種紋樣。

轉“轉心瓶”瓶體內瓶、外瓶、底座燒製組成。

內瓶上部為外露瓶口,瓶身似筒形,上有裝飾繪畫,有四季景物、山水人物、花鳥蟲魚。

動內瓶時,通過外瓶鏤孔,可以看見畫面,猶如走馬燈。

形制如雙魚,稱“瓶”、“雙魚瓶”或“合歡瓶”,唐三彩中出現,流行於清代。

兩瓶聯成一體而得名。

是兩瓶腹部粘連一起或自口通體。

口,細長頸,圓腹,圈足,形似榨油作坊油錘,故名。

清代康熙景德鎮窯創制,品種青花和顏色釉多見。

宋瓷中常見瓶式之一。

是瓶腹部凸凹弧線組成似瓜稜式形體。

南北瓷窯有燒製,景德鎮製品。

造型是撇口,直頸,圓瓜稜形腹,圈足做花瓣式外撇。

瓶體。

流行於中國宋代。

器形仿漢代投壺式樣,直頸,腹部圓,圈足,頸部兩側稱帖豎直管狀貫耳。

哥窯、官窯、龍泉窯多有燒製。

清代有仿製。

佛教僧侶“十八物”之一,遊方時可攜帶儲水或淨手。

他淵源於佛國印度,後隨佛教傳入中國、日本、朝鮮及南洋羣島諸國。

瓷質淨瓶流行於唐,宋,遼時期。

造型管狀細長瓶,頸中部突出如圓盤,圓腹、圈足、肩部上翹短流多作瑞獸首形。

元,明以後器身多圓,頸,流肥碩。

入清後,這一器形皇家壟斷,演變直頸、豐肩、斂腹、高圈足外撇如蓋展開、無流,成為清朝朝廷賜西藏高級僧侶插草供佛之物,故改稱“藏草壺”。

稱玉壺賞瓶,流行地區,沿用時間,宋以後歷代各地窯場有燒製。

它造型是唐代寺院裏水瓶演變而來。

基本形制撇口、細頸、垂腹、圈足。

玉壺春瓶是一種變化弧線輪廓線瓶類。

其造型上處是:頸,頸部中央收束,頸部向下加寬過渡杏圓狀下垂腹,曲線變化;圈足,或內斂或外撇。