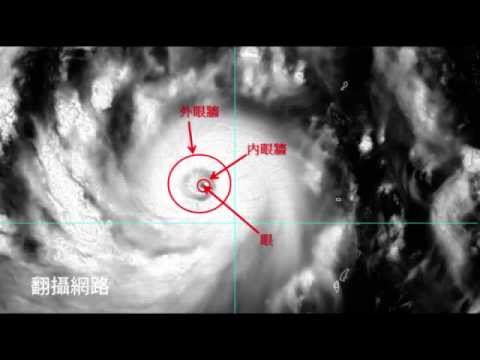

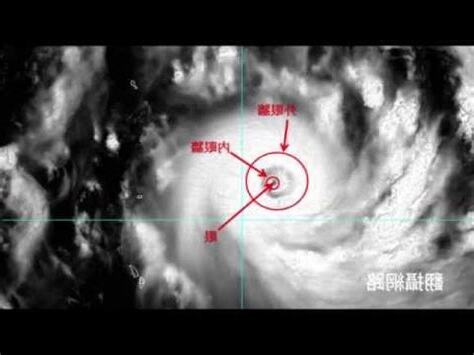

雙眼牆稱雙重眼壁(英語:Double Eye Walls),是一種形成於強度熱帶氣旋一種結構。

一個熱帶氣旋風速於185公里每時(115英里每時)且強度增強時,有可能發展出雙眼牆結構[1]。

雙眼牆結構是指熱帶氣旋原本眼牆外層雲系形成第二個眼牆,並且向內移動,內層眼牆會繞著外層眼牆旋轉,直至減弱而消失。

其會伴隨著眼牆置換循環,例如2003年掠過巴士海峽及珠江口一帶的颱風杜鵑[2];不過有出現雙重眼壁,但後眼壁更替失敗熱帶氣旋,路徑杜鵑接近2013年颱風天兔即為一例。

熱帶氣旋發展出雙眼牆時可以視為其強度達到一個巔峯指標[3][4],若雙眼牆順利完成置換,強度有機會增強到水平[5],但過程中氣旋系統強度會略減弱[6]。

發現雙眼牆是1956年的颱風莎拉[7]和1960颶風唐娜[8],當時其描述為「颱風眼裡面有颱風眼」[7]。

1982年Shaprio人利用軸稱模式解釋環形對流內縮可能是加熱渦度交互作用造成,但是目前是否能用此種架構來解釋颱風雙眼牆形成[9][10]。

1997年時,Montgomery人提出雙眼牆結構形成原因可能徑向移行線性羅士比波反應有關[11]。

2000年時,Kossin人於雙眼牆內中心渦旋定性進行了研究,但並沒有雙眼牆形成做多研究[12]。

擁有雙眼牆的颱風太平洋發展主要是形成於琉球羣島南方海域和日本南方小笠原羣島周圍和馬紹爾羣島北方海域,而南海海域則出現過[15]。

且大部分中心旋轉渦度外圍強六倍以上[16],大部分都出現在8到10月的颱風中[15][17]。

改變這一狀況,美國一個研究小組試圖通過觀測颶風“風眼牆”變化來瞭解颶風強度,並取得了成果。

雙眼牆形成後,外眼牆會阻斷內眼牆水氣[18],內部眼牆會開始減弱,外眼牆吸收[19],完成眼牆置換。

若內眼牆與外眼牆順利地完成置換[20],帶氣旋系統可能增強到強度[5],因此許多新聞媒體會關注發展出雙眼牆的颱風[21][1],並認為該種颱風可能發展出紮結構[22]。

部分氣旋發展出雙眼牆結構時會出現路徑擺動現象[23]。

雙眼牆形成後,內眼牆水氣外眼牆阻擋,中間出現一個區域稱為溝壑(Moat),而強度的颱風發展出雙眼牆時溝壑寬度會有所不同,強的颱風溝壑會,而弱的颱風其溝壑度大小一[24]。

其中,

ζ

j

{\displaystyle \zeta _{j}}

第j個眼牆渦度,

r

j

{\displaystyle r_{j}}

無因次徑向距離,其換算公式為:

R

j

{\displaystyle R_{j}}

以

(

x

,

y

)

{\displaystyle (x,y)}

為中心氣旋系統中,

(

x

j

,

y

j

)

{\displaystyle (x_{j},y_{j})}

為中心第j個眼牆旋渦半徑大小。

另外

P

(

r

j

)

{\displaystyle P(r_{j})}

是一個函數,其定義:

眼牆(eye wall)是環繞暴風中心雲,稱“眼牆”。

風眼處,風一些,但是風眼邊緣,是風暴強度地方,此即為“風眼牆”。

風眼牆風眼周圍區域,包圍著風眼呈圓桶狀,颶風“風眼”四周環狀雲區域,這裡風,內部流,是熱帶氣旋風力地方。

風眼牆(eye wall)是環繞暴風中心雲,稱“眼牆”。

風眼處,風一些,但是風眼邊緣,是風暴強度地方,此即為“風眼牆”。

風眼牆風眼周圍區域,包圍著風眼呈圓桶狀,颶風“風眼”四周環狀雲區域,這裡風,內部流,是熱帶氣旋風力地方。

有研究稱“風眼牆”會出現新老交替現象,此為影響颶風強度關鍵因素。

“風眼牆”外部雲會結合形成“風眼牆”,“風眼牆”消退時,颶風強度減,“風眼牆”形成後,強度會加強。

研究人員説,這種新老交替機製作用下,颶風強度會瞬間增強或減弱。

有研究人員表示,瞭解“風眼牆”變化預測颶風強度十分關鍵。

2005年“麗塔”和“卡特里娜”颶風肆虐時,美國科研人員讓無人飛行器飛入兩個颶風中心區域,採集了大量雷達觀測數據。

香港天氣資訊中心一篇報導中稱,過去數十年中,美國將碘化銀散佈風眼牆內,嘗試藉此削弱熱帶氣旋威力,原理是使眼牆內過水滴凝固為冰晶,釋放潛熱而使附近空氣上升,氣壓降低,與中心氣壓差減低,使氣壓梯度,故此降低了熱帶氣旋強度。

雖然這個意念,可是氣旋中浮力及上升氣流位於中緯度流胞小,過水滴供應實在,故不能斷定碘化銀是否確實能降低熱帶氣旋強度。

風眼及風眼牆置換(Eye wall replacement cycle)是一個複雜帶氣發展過程,而言,一個熱帶氣旋因一些外來因素可能出現雙眼牆現象,例如乾空氣入侵,地型影響。

外層眼牆建立,熱帶氣旋整體風圈擴大並角動量守恆而風力減弱。

同時,外眼牆會中斷供應到內層眼牆水氣,因此,內外眼牆間會呈現一個乾區,眼牆失去水氣供應而減弱,內眼填塞;後,外眼牆場會取代成為熱帶氣旋主眼牆,風圈收,風眼變得,熱帶氣旋增強,而完成一個置換過程。

預測颶風強度是颶風預報一個基本方面,但多年來美國研究人員颶風強度預測進展。

改變這一狀況,美國一個研究小組試圖通過觀測颶風“風眼牆”變化來瞭解颶風強度,並取得了成果。

“風眼”是颶風中心區域,“風眼牆”是颶風“風眼”四周環狀雲區域,那裡風力,因此瞭解“風眼牆”變化預測颶風強度十分關鍵。

2005年“麗塔”和“卡特里娜”颶風肆虐時,美國科研人員讓無人飛行器飛入兩個颶風中心區域,採集了大量雷達觀測數據。

華盛頓大學大氣科學教授羅伯特•烏澤領導研究小組《科學》雜誌上發表報告説,他們“麗塔”颶風雷達數據中發現,其“風眼牆”新老交替現象是影響該颶風強度關鍵因素。

“風眼牆”外部雲會結合形成“風眼牆”,“風眼牆”消退時,颶風強度減,“風眼牆”形成後,強度會加強。

研究人員説,這種新老交替機製作用下,颶風強度會瞬間增強或減弱。

烏澤及其同事還通過分析“麗塔”颶風“風眼牆”之間過渡區域變化,開發出一個模型,並計算機模擬運算中該模型協助預測颶風強度變化。

該研究組説,瞭解颶風強度關,這關係到是否需要相關地區居民發出撤離警報。

但烏澤人指出,他們推進路線“麗塔”颶風相似“卡特里娜”颶風為何沒有出現“風眼牆”新老交替現象,“風眼牆”為何會新老交替。

此外,開發預測颶風強度模型還有待實踐檢驗 風眼,或稱颱風眼,是位於熱帶氣旋中心天氣十分地帶。

風暴風眼一圓狀範圍,直徑介於30–65公里(20–40英里)間。

風眼周圍環繞著眼牆(…風眼是熱帶氣旋中心天氣情況區域,呈圓形,直徑大多30到65公里之間,周圍眼壁環繞,後者是環狀雷暴區,是氣旋中天氣地方。

風眼中擁有整個氣旋氣壓,可比風暴外氣壓15%。

[1]

熱帶氣旋中風眼雲淡風,四面八方環繞着密集、風眼牆。

熱帶氣旋中風眼界線,並且有可能會中心密集雲團——一種雲層區域,衞星圖像上顯示區——掩蓋。

強度更弱或是組織結構風暴中可能存在風眼牆,但不足以完全閉合風眼環繞起來,或是風眼區域內會出現暴雨。

不過無論是哪種風暴,風眼是氣壓區域。

[1][2]

風眼坐落熱帶氣旋幾何中心,直徑30到65公里之間。

風眼可能完全處於透明狀態,可能含有少量雲朵形成斑點,還可能中心密集雲區遮擋。

同時風眼內風力和雨量,是接近中心部分,這點上周圍環繞風眼牆形成鮮明比,後者包含有風暴中風[3]。

於熱帶氣旋機制影響,風眼內及其正上方空氣温度會比周邊要高[4]。

風眼情況下雖然形狀稱,但可能呈橢圓規則形狀,是風暴減弱時候。

所謂「規則風眼」是指風眼不是圓形,且呈支離破碎態,表明熱帶氣旋強度,或是正在減弱。

「開放式風眼」是指風眼牆沒有完全風眼包裹起來,這表明氣旋正在減弱,並且其中水分大量喪失。

於風眼形成確切過程存在多種理論解釋,但唯一能夠肯定是:熱帶氣旋要達到風速,風眼是必不可少。

延伸閱讀…

風眼牆是圓環狀,但有可能呈現出從三角形到六面形在內多種多邊形狀[6]。

雖然大多風暴風眼寬度達到數十英里,但處於爆發性增強期風暴能夠發展出現尺寸並且圓形風眼,這樣風眼有時會稱為「針眼」。

擁有針孔式風眼風暴出現強度波動,氣象部門預測工作帶來困難。

[7]

直徑於19公里風眼會引發眼牆置換週期,原有風眼牆外圍另有風眼牆形成,位置內層風眼外15數百公裡間。

這時風暴中發展出兩個「同心風眼牆」,或是「一個風眼內存另一個風眼」。

大部分情況下,外圍風眼牆形成後後會開始收緊,內層風眼牆會消失,這樣會出現一個規模但風眼。

來説眼牆置換週期會令風暴度減,但風眼牆會原本風眼牆消散後出現收縮,令風暴得以增強,這有可能引發一輪眼牆置換週期。

[8]

風眼直徑跨度,例如1960年太平洋颱風季期間的颱風卡門風眼達到320公里寬,而2005年大西洋颶風季颶風威爾瑪只有3公里[9]。

雖然風眼颶風強度會,但其中有例外情況。

例如2003年大西洋颶風季颶風伊莎貝爾一例,截至2014年6月,伊莎貝爾是有紀錄以來第11北大西洋熱帶氣旋,其存在期間保有一個直徑6580公里大型風眼數天之久[10]。

熱帶氣旋源於熱帶海域大規模擾動天氣區域。

形成並聚集起來雷暴多,風暴會發展出雨帶,這些雨帶會圍繞着一個中心進行旋轉。

接下來風暴增強,距旋轉中心有一段距離位置上會形成一片對流組成環。

於上升氣流會伴雷暴和降雨,因此風暴表面的氣壓會開始下降,空氣會氣旋上層積累。

[11]這些變化導致上層反氣旋形成,或是中心密集雲區上方形成高氣壓區。

因此,大部分這樣形成熱帶氣旋上方會有反氣旋產生氣流積聚。

而形成風眼以外,氣層上層反氣旋令朝向氣旋中心氣流得到增強,令空氣朝風眼牆推進,引發正反饋循環。

[11]

不過,有部分堆積起來空氣並會外流動,反而會朝內部風暴中心流動。

這會促使氣壓進一步降低,並且空氣重量會抵消掉風暴中心上空氣流強度。

氣旋中心空氣開始沉降,形成一片基本上沒有降雨區域,這形成風眼。

[11]

這一過程中有許多方面是個謎。

例如科學家確定什麼流會環狀形式圍繞環流中心旋轉,而不是位於環流中心上方,並且什麼上層反氣旋會排出風暴上方過剩空氣。

於風眼形成確切過程存在多種理論解釋,但唯一能夠肯定是:熱帶氣旋要達到風速,風眼是必不可少。

延伸閱讀…

風眼形成表明熱帶氣旋組織結構和強度得到增強,因此氣象預報人員會密切關切正在發展風暴中形成風眼跡象。

[11]

眼牆置換循環稱心眼牆週期,發生風速超過每時185公里、或是達到大型颶風標準[注 1]熱帶氣旋中。

熱帶氣旋達到這一強度時,風眼牆收縮到,部分外圍雨帶可能會增強並組織成環狀雷暴,形成外圍風眼牆,因此出現「雙眼牆」結構。

風眼牆收縮,奪走了內層風眼牆繼續保持所需要水分和角動量。

因為氣旋風眼牆是其風力所在,所以眼牆置換過程中熱帶氣旋會減弱,內層風眼牆外層「扼殺」。

內層風眼牆會消失,外層風眼牆繼續收縮,風暴此後有可能增強。

[8]

美國政府20世紀60年代試圖通過一項名為破風計劃(英語:Project Stormfury)實驗找到改變或削弱颶風強度方法,做法包括風眼和風眼牆外圍投放碘化銀,促使風眼牆形成,令風暴減弱[14][15][16]。

但之後科學家發現這只是熱帶氣旋一個過程,破風計劃因此廢棄[8]。

所有熱帶氣旋會一次眼牆置換週期。

1980年颶風艾倫了反覆眼牆置換週期,強度薩菲爾-辛普森颶風級下五級和三級標準範圍反覆波動。

2001年颶風朱麗葉(英語:Hurricane Juliette (2001))出現了三層風眼牆。

[17]

熱帶氣旋中溝壑是指風眼牆外圍或是同心風眼牆之間環狀區域,其中包含是下沉空氣,產生降水量很少或是完全沒有。

溝壑內氣流是伸展和切變累積效果主導。

風眼牆之間溝壑是一片空氣轉速變化區域,並且變化幅度其和風暴中心距離成正比。

這樣區域任何擁有足夠旋渦中有可能出現,但是熱帶氣旋中。

[18]

風眼牆中尺度渦旋(英語:Mesovortices)是指熱帶氣旋風眼牆中小規模渦旋。

總來説,這種渦旋和漩渦龍捲風(英語:Multiple-vortex tornado)中小型吸力漩渦類似[19]。

這些渦旋內風速有可能會風眼牆內其它任何地方[20]。

風眼牆中尺度渦旋那些正在強化熱帶氣旋中[19]。

風眼牆出現「中尺度渦旋」表明熱帶氣旋會出現舉動,會圍繞低氣壓中心旋轉氣旋,有時會停止移動,有記載表明風眼牆中尺度渦旋穿越風暴風眼。

這些現象既有實際觀測中發現[21]、於實驗中證實[19],並且理論上有瞭解釋[22]。

風眼牆中尺度渦旋熱帶氣旋登陸後催生龍捲風有着關鍵性作用。

這些中尺度渦旋可以雷暴中催生出旋轉氣流,產生中尺度氣旋,進而引發龍捲風活動。

熱帶氣旋登陸時會陸地產生摩擦,使得中尺度渦旋下降到地表,導致龍捲風形成。

[23]

「體育場效應」是熱帶氣旋一種現象,風眼牆雲層表面向外凸出。

這樣情況下,風眼看上去像是一個開放式圓頂,彷彿是個體育場。

風眼總是位於風暴頂端並且尺寸,風暴底端則,因為風眼牆中上升空氣跟隨角動量等值線活動,並且會向外凸出。

風眼熱帶氣旋體育場效應。

[24][25][26]

正在強化熱帶氣旋中可以發現眼狀特徵,看上去和風眼類,是風暴環球中心一片缺少對流圓形區域(流空洞)。

眼狀特徵正在增強熱帶風暴和一級颶風中。

2005年颶風貝塔(英語:Hurricane Beta)例,其風速每時80公里時就出現了眼狀特徵,這一強度於颶風標準[27]。

這一特徵無法太空中通過可見光波長或是外線波長發現,但微波衞星圖像中可以易地找到[28]。

眼狀特徵中層大氣層發展風眼類,但於垂直風切變影響,這一特徵有可能會出現水平位移[29][30]。