「眾古字」是一個歷史悠久且變化多端的字形,曾經出現在甲骨文、金文、陶文、簡帛文字、隸書、楷書與印刷體等書體中。在殷商文字中,「眾」的初文是從「日」(有些版本中省略了橫)和「乑」(代表三個人的形狀,有時候也被寫作「㐺」或「眾」)組合而成。李孝定先生在《甲骨文字集釋》中提到:「字從日者,蓋取眾人相聚,日出而作之意。」這一説法很有道理。「眾」的字形象徵著眾多人們在日出之後的辛勞工作,以此來表示「眾多」的意思。西周中期的《殷墟卜辭合集》中也出現了「王大令眾人曰協田,其受年。」這樣一幅描述命令眾人合作務農的場景。到了西周中期,「眾」的字形開始由「日」和「一」組成。

在歷史的長河中,「眾」字經歷了多次字形的演變,從甲骨文、金文到簡帛文字、隸書、楷書,乃至印刷體,每一階段都帶有獨特的美感和文化內涵。以下將從「眾」字的起源出發,探究其如何在不同的書體中發展變化:

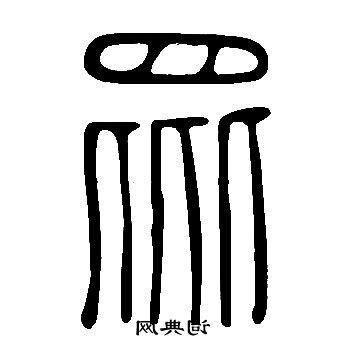

「眾」字的原始形態與殷商甲骨文

在殷商時期,「眾」字的初文由「日」和「乑」組成,其中「乑」是三個人形的象形,表達了人們在太陽下工作的場面。《甲骨文字集釋》中提到,「眾」字從「日」,正是取眾人聚集、日出而作之意。在甲骨文《合集》中有「(王)大令眾人曰協田,其受年。」的記載,描述了命令眾多勞動者協力務農的情景。

「眾」字的早期演變與西周金文

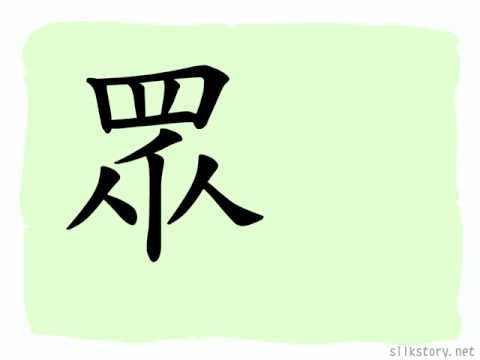

到了西周中期,「眾」字開始出現訛變,「日」訛變為「目」,這成為後世篆書、隸書和楷書「眾」字的基本字形。根據《説文解字》的解釋:「眾:眾多也。從乑目,眾意。」此時的字形已經是周代以來的標準形態。

「眾」字的成熟與漢代隸書

漢代文字中的「眾」完全繼承了周代的形態,東漢隸書中「眾」字的「目」上方多了一點,這點是因為書寫時的按壓動作而在字形上留下的突起。這種突起在漢代隸書中非常普遍,例如「囱」字也是由於同一原因在篆書字形上多了一筆。

「眾」字的定型與後世字體

東漢隸書的字形奠定了後世楷書和印刷體的基礎。從漢代到清代,「眾」字的字形上一直帶有一撇,這是因為人們不熟悉原字形上方的部件,在傳抄過程中誤將其寫成「血」形,這種變化稱為「類化」,即將罕用部件轉變為常見的、形似的部件。在隸楷階段,幾乎看不到原始的「眾」字形。

結語

通過對「眾」字歷代字形的探討,我們不僅可以瞭解文字的演變歷史,還能感受到古代書法作品中的藝術魅力。從古至今,「眾」字不僅僅是一個符號,它承載着豐富的文化資訊,反映着人們的生活與思想。

眾古字是中文漢字中的一部分,在中國歷史中佔據著重要的地位。這些字形經過千百年的演變,見證了中華文化的深厚底藴。眾古字代表著過去的智慧,也承載著人們對傳統的崇敬。

眾古字是古代文獻中經常出現的漢字,它們在各種古籍中被廣泛使用。這些字具有悠久的歷史背景,從古代的卜辭、銅鑄文字到古籍中的文字,都能看到眾古字的蹤跡。它們既是中國文化的重要組成部分,又是認識古代歷史的關鍵。

眾古字的形狀和含義可以從中國古代的文字演變過程中得到一些提示。在最早的甲骨文中,眾古字呈現出豐富的圖像象形,表達了人們對自然界和生活的觀察和理解。隨著時間的推移,眾古字的形狀逐漸簡化,但它們所代表的含義卻變得更加深刻。

眾古字未來的發展也是人們關注的焦點。隨著科技的進步和社會的變革,古代的文字形式正在逐漸消失,但眾古字的價值並未因此減少。人們對眾古字的研究和保護變得更加重要,這樣才能不斷傳承中華文明的瑰寶。

總結起來,眾古字是中國文化中不可或缺的一部分。它們承載著歷史的記憶,展示了古人智慧的結晶。保護和傳承眾古字是我們作為中國人的責任,也是對歷史的尊重。