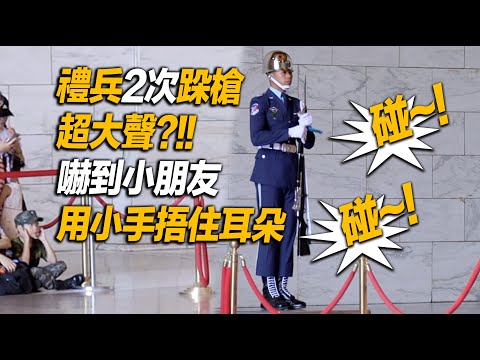

中正紀念堂的禮兵跺槍的意思真是不可思議。此次獨派團體在禮兵交接時間趁亂欲對蔣中正銅像潑漆,身著白色制服的禮兵居然走下禮兵台加入「圍捕」行列,引發關注。禮兵能夠「動起來」,表達肯定之意,讓人刮目相看。

在中正紀念堂等儀隊駐防點,由於其觀光景點的性質,每逢禮兵交接時段,總是吸引大批遊客和民眾圍觀拍照。然而,就在本月25日「光復節」當天,獨派團體成員企圖在中正紀念堂向蔣中正銅像潑灑紅漆,所幸很快就被制伏。值得注意的是,在這次事件中,一向保持靜態站崗的儀隊禮兵竟然主動加入圍捕行動,令人意外。這一舉動不僅引起了社會關注,也得到了高層的肯定。據瞭解,包括總長在內的相關官員,都在日前特別召見了參與行動的禮兵,以表達嘉勉之意。

近年來,中正紀念堂、慈湖等地成為獨派團體抗爭的目標,尤其是在228等特殊日子到來之時。由於這些地方遊客眾多,抗爭者容易藏匿混入,相關單位通常只有在事先收到情資的前提下,才能提前派員到場戒備。一旦發生丟擲雞蛋或潑漆等事件,現場局面往往會陷入混亂,需要一段時間才能平息。而在過去的幾次事件中,儀隊禮兵在混亂中的反應被認為是「置身事外」,這一點在媒體報導後引發了輿論的強烈質疑。

此次獨派團體成員選擇在禮兵交接時段,利用大廳內觀看禮兵交接的遊客人羣作為掩護,試圖向銅像丟擲裝有紅色墨水的塑膠袋。根據事後公佈的畫面,該名抗爭者一有動作即被現場的儀隊便衣和一名禮兵制止,雙方發生拉扯,隨後一名駐警也衝上前協助將其制服。而另一名禮兵,由於位置較遠,雖然走下了禮兵台,但沒有直接參與行動。同時,即將進行交接的禮兵在禮兵長的帶領下,仍然保持著整齊的禮兵步伐前往定點,並未受到影響。

剖析中正紀念堂銅像大廳的人力配置和部署,三軍儀隊會定期在不同的駐防點之間輪換,並且以每小時一次的頻率進行換班。在此期間,還有一名儀隊便衣在場監控禮兵的健康狀況,並協助調整服儀。此外,還有駐警(保全)和志工人員協助維持秩序。在禮兵交接的的10至20分鐘內,會額外增派幾名便衣人員協助維持秩序,其中一名便衣還會攜帶備用步槍,以便在發生突發狀況時迅速更換。

| 事件 | 描述 |

|---|---|

| 獨派團體潑漆 | 在本月25日的「光復節」,獨派團體成員企圖向中正紀念堂的蔣中正銅像潑灑紅漆,但很快被制伏。 |

| 儀隊禮兵回應 | 儀隊禮兵在此次事件中表現積極,走下禮兵台參與圍捕行動,與以往被認為「置身事外」的態度不同。 |

| 高層表態 | 高層對儀隊禮兵的表現表示肯定,並在事後召見參與行動的禮兵以示嘉勉。 |

在久遠的年代裡,有一個神秘的拳法,叫做「禮兵跺槍」,它源自於遠古的武林世界。

傳説中,禮兵跺槍是由一位傳奇人物創立的,他名字叫做劍聖。劍聖是一位出生在武林世家的少年,天資聰慧,武藝造詣超羣。然而,他卻因為一場大爭端而離開了家族,孤身闖蕩江湖。

在他的武術之旅中,劍聖結識了許多志同道合的好友,一同探索了世界的奧妙。其中一次,他們遇到了一個古老的山洞,傳説這個洞穴藏有一門絕世武學。劍聖等人踏進洞口,展開了他們一生的冒險。

在洞穴中,劍聖發現了一本古老的武學秘典,上面記載著禮兵跺槍的全套招式與精髓。他怦然心動,決定將這門武學帶回江湖,讓世人知曉。

禮兵跺槍的招式優雅瀟灑,富有詩意。它結合了劍法與槍術的精髓,融匯了古今中外的武學之道。跺槍的動作看似簡單,實則考驗著武者對身法、力量和靈活性的高度掌握。只有真正悟透了禮兵跺槍的意境,才能將其發揮到極致。

禮兵跺槍的最大特點是靈活變幻,它不僅能以輕功迅速閃避敵人的攻擊,還能將敵人的力量轉化為自己的攻擊力。這種獨特的技倆,使得禮兵跺槍在江湖上獲得了廣泛的認可。

禮兵跺槍的意思,不僅在於技術的精湛,更在於內心的修煉。禮兵跺槍的修煉要求武者要有與世無爭的心境,要能夠將自己融入自然萬物中。只有心境達到了這種境地,才能夠為禮兵跺槍增添不同凡響的特質。

禮兵跺槍傳世至今,已經是一門極為罕見的武學了。少有人能夠在今天的江湖之中見到它的身影。但是,那些真正悟透了禮兵跺槍的人,卻將它發揮到了極致,成為了傳奇中的傳奇。

在我們追尋武學的道路上,也許可以從禮兵跺槍中尋找一些啟示。無論是在武術還是生活中,只要我們懷著誠摯的心,努力修煉,就能夠走出一條與眾不同的路。就像禮兵跺槍一樣,獨樹一幟。

禮兵跺槍的意思,正是在於用心體會。當我們能夠真正理解這門武學的真諦時,才能夠在自己的生命中跺出與眾不同的節奏。

這就是「禮兵跺槍的意思」,一門結合舞蹈與武學的絕世技藝,一種能夠踏出高山大川的勇氣。

延伸閲讀…

中華民國三軍儀隊 – 維基百科

相遇,相愛,在一起個人部落格。。。’s post