秦始皇帝陵是秦朝始皇帝陵墓,位於中國陝西省西安市市中心以東31公里臨潼區驪山,原名驪山園。

現存陵冢76米,陵冢位於內城西南,坐西面東,放置棺槨和陪葬器物地方為秦始皇陵建築羣核心,目前發掘。

[1][2]

據目前考證,發現秦始皇兵馬俑普遍認為位於秦始皇陵外圍,有戍衞陵寢含義,是秦始皇陵組成部分。

《史記·始皇本紀》記載始皇從即位初開始修建陵墓,約公元前247年公元前208年,歷時39年。

但擔任皇陵考古隊長十多年教授段清波表明[3],目前學界主論此一記述是司馬遷為了勸諫漢武帝大修陵墓而暗喻虛構;實際開挖周邊物品包含工匠奴隸居住區物件表明建造者來自全部戰國七國,只有天下統一後才能做到。

眾多文獻記錄主持建造者丞相李斯,而其就任丞相是天下統一前後幾年,之前管司法廷尉,皇陵建造不太可能一廷尉主持。

所以反推建造時間始皇二十八年三十四年(公元前219年-前213年),約七年建成。

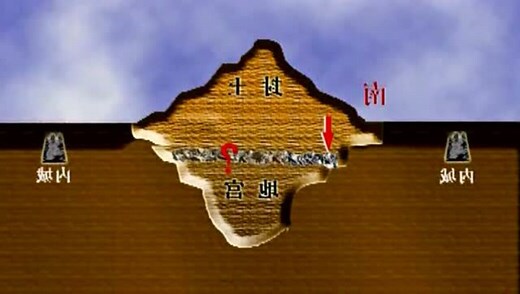

考古發掘周邊陵園佈置仿秦都鹹陽,分內外兩城,內城周長2.5公里,外城周長6.3公里。

現主封土底部南北長350公尺,東西345公尺,76公尺。

皇陵考古隊科技物探技術表明,地下地宮地表下十層樓深度,長80米、50米,高度五層樓,面積十個籃球場大小[4]。

秦始皇身後葬陵寢,色彩。

墓外人是一防水工程。

一個ㄇ字型地下防水大壩,包覆陵墓南東西三側來驪山地下水灌入方向,與《漢書》和《漢儀》紀載「穿三泉」和「下錮三泉」相符。

此工程實為開挖突破三層地下水層深度無比ㄇ字型深坑,陵墓,待地下水湧入後巨量緻膏黏土填埋整個坑道,製成一個防水地下水泥大壩。

探測發現此一工程防水,使其後方土地包含地宮保持乾燥。

[4]

據《史記·秦始皇本紀》記載,「始皇初即位,穿治酈山,及並天下,天下徒送詣七十餘萬人,穿三泉,下銅而致槨,宮觀百官奇器怪徙藏。

令匠作機弩矢,有所穿近者輒射。

水銀百川江河大海,機相灌輸,上具天文,下具地理。

人魚膏燭,度不滅者。

」指出當時修築秦始皇陵有七十餘萬人。

鑿穿了三層地下水,灌注銅水來填補縫隙,修造宮殿,設置百官位置,放置奇珍異寶。

用水銀做成百川江河大海,機械來模擬江河流動,頂壁裝有天文圖象,下面置有地理圖形,娃娃魚油脂做成長明燈。

陵墓中有許多機關。

防止洩,秦始皇入葬後,秦二世下令將工匠封閉地宮內城和外城之間。

科學探測和局部發掘,地宮裏存在許多金屬物質,有排水系統。

至於地宮,學界爭議,20米到50米説法一。

有學者認為所謂“穿三泉”只是虛指。

秦陵周邊建築和封土完工,堆土達預計122米高度,出現秦末農民暴動,章邯將修陵七十萬人全部調去抵抗暴動,,秦陵修建中斷。

1987年,秦始皇陵及兵馬俑列為世界文化遺產。

古人認為秦陵可能盜,盜墓者包括項羽、赤眉軍、石虎、黃巢:

統一海內、雄才大略,到嚴刑酷法、兇奢暴虐,中國歷史上,沒有一位皇帝如他後世影響,沒有一位皇帝像他爭議之聲不絕。

秦始皇身後葬陵寢,色彩。

“宮觀百官奇器徙臧滿”“水銀百川江河大海”……這些於秦始皇帝陵文獻記載,讓人們這位“千古一帝”地下王國遐想。

兵馬俑、銅車馬、石甲冑、青銅水禽……秦始皇帝陵每一次發現讓世界發出驚歎。

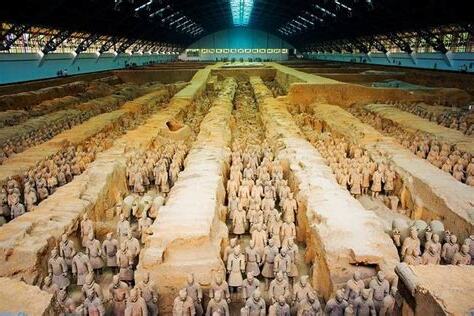

稱為“世界第八奇蹟”兵馬俑,是其陵園外圍陪葬坑之一。

深埋於封土之下陵寢,撩動着海內外人士心絃。

這其中不僅有民間“希望發掘”聲,有地下王國“如下天狀”想。

中國,沒有一座帝王陵寢如這般世人關注。

作為秦嶺支脈之一,驪山是中國歷史上傳奇地。

西周末年,周幽王此上演“烽火戲諸侯”;盛唐時,這裏見證了唐玄宗楊貴妃“此恨綿綿無”;到了近代,驪山是“西安事變”發生地。

秦始皇陵寢,正位於驪山腳下。

司馬遷《史記》“葬始皇酈山”、唐代詩人李白“刑徒七十萬,起土驪山隈”,歷史上留下許多史料詩作,記錄了秦始皇帝陵方位和修築人數。

驪山,人們看到是周邊山形相似封冢,陵墓封土之下,便是地下宮殿。

嬴政13歲初即王位那年,他陵寢營建工程開始動工,前後歷時三十八載,到秦始皇駕崩、秦二世繼位完成,戰亂中斷。

規模秦始皇帝陵是“事死如事生”喪葬禮制和遵循國君陵園“若都邑”理念來設計建造。

中國歷史上,沒有任何一位帝王陵寢能秦始皇帝陵相媲美。

秦始皇帝陵保護範圍20.32平方千米。

其中重點保護區2.74平方千米。

為止,陵區內發現陪葬坑有180多座。

秦始皇帝陵建造時間、用工眾、規模、葬,世界歷史。

考古勘查表明,秦始皇帝陵園遺蹟基本分為地面建築地下建築兩個層面。

地面建築佈局封土、內外城垣及附屬設施、禮制性建築寢殿、殿、園寺吏舍遺址構成。

專家推測,秦末農民起義,秦二世抽調修建陵墓“刑徒”前去應戰,4號俑坑很可能戰亂而完工。

延伸閱讀…

儘管秦始皇帝陵地宮並打開,但其外圍考古發掘進行。

多年考古調查和發掘研究,目前秦始皇帝陵陵區發現大小形狀、內涵各具特色陪葬坑、陪葬墓600餘處,出土了包括秦兵馬俑內文物5萬餘件。

兵馬俑坑是秦始皇帝陵眾多陪葬坑中一處。

此外,秦始皇帝陵園內出土銅車馬、青銅水禽、石鎧甲、百戲俑文物,為研究秦代軍事、政治、經濟、文化、科學和藝術提供了實物材料,不僅具有歷史價值和藝術價值,還具有科學研究價值。

這些秦代文物構成了體量、類型、資源實體疏密度優良且獨一無二文化景觀。

“秦始皇帝陵不僅是一位帝王埋葬之所,它承載着秦始皇構建帝國理念,這其中有源自諸子百家思想光,有秦帝國政治體制、社會結構、都邑格局、宮廷生活、軍事制度映射,推動中華文明進程有意義。

”秦始皇帝陵博物院科研規劃部主任張衞星説。

兵馬俑“世界第八奇蹟”享譽海內外,而考古發現顯示,它只是秦始皇帝陵眾多陪葬坑一部分。

兵馬俑現世充滿了故事色彩,掀起了塵封兩千多年秦始皇帝陵一角面紗。

那是1974年初春,旱情威脅着中國西部八百里秦川,坐落驪山腳下西楊村例外。

村民們荒灘上選定了一處地方,準備挖一眼大口徑井,解燃眉之急。

挖到1米多時,出乎意料地發現了一層紅土。

這層紅土,又一钁頭下去,聽到“咚”碰撞聲,有火星濺出,無法穿透。

當時挖井幾位年人全身力氣掄起钁頭。

1974年3月29日,秦始皇帝陵兵馬俑軍陣第一塊陶片,力量挖掘中天日。

挖到3米多時發現了陶俑身軀,接着下挖,俑頭、銅鏃、銅弩機出現。

這個陶製人頭,頭頂長“角”,雙目圓睜,緊閉嘴唇上方鋪排着兩撮翹卷八字須。

來圍觀人們議論:“這是挖到瓦神爺廟了!” 當年參與考古發掘袁仲一,如今88歲高齡,他記得兵馬俑相見,那是令人震驚場景。

此後幾十年,他身心奉獻給了這座地下軍陣。

考古發現四個俑坑中,一個是。

專家推測,秦末農民起義,秦二世抽調修建陵墓“刑徒”前去應戰,4號俑坑很可能戰亂而完工。

延伸閱讀…

其他三個俑坑中,出土了8000件陶俑、陶馬,另外有大量兵器、戰車。

兵馬俑作戰編制和隊形地排列俑坊中,再現了秦國軍隊戰場上情景。

這個來自秦朝泱泱軍團“勢若彍弩,節如發機”,只待一聲令下,“若決積水於千仞豁”,洶湧澎湃,觸之者摧。

今天,展館中陳列兵馬俑看似“灰頭土臉”,但出土資料表明,它們不僅“多姿”,而且“多彩”。

“每個兵馬俑有顏色。

兩千多年深埋,那些保存下來顏料出土後15秒開始變化,4分鐘內完全脱水、起翹、剝落,有的遺留在泥層上。

”秦始皇帝陵博物院文物保護部主任夏寅説。

歷經數十年發掘、觀察、研究和分析,袁仲出土2000多件兵馬俑瞭如指掌。

“每個俑,我看過,做過發掘記錄。

胖瘦、穿什麼衣服、出土時顏色、梳什麼髮式、穿什麼鞋子,我熟悉。

” 假如時光可以倒流,人們會看到它們原本形象多彩:硃、棗紅、紫紅、粉紅、深綠、粉綠、粉、粉藍、中黃、橘黃、、、赭等十多種顏色。

一尊色彩保存較跪射俑足以體現兵馬俑服飾豔麗:身穿粉綠色長襖,外披赭色鎧甲,鎧甲上綴着硃色甲帶和白色甲丁,下身穿着天藍色褲子和粉紫色護腿。

“因此,不能秦王朝,理解社會各階層人穿黑衣服。

”袁仲一説,“透過秦俑豔顏色,我們可以觸摸到秦人情感心靈是、朝氣蓬勃,而不是、。

” 目前,秦始皇帝陵考古發掘在外圍,核心地宮籠罩謎團之中。

揭秘是依賴歷史文獻資料和現有科技手段做出推測。

據考古勘探資料表明:封土堆下有一個空間,應該是修築墓室時開挖一個豎穴土坑。

這個土坑東西長約170米,南北145米。

秦始皇陵位於陝西省西安市,中國歷史上第一位皇帝嬴政(前259-前210年)陵寢,中國第一批世界文化遺產、第一批國家4A級旅遊景區。

秦始皇陵有內外兩重夯土城垣,陵冢呈覆鬥形,51米,底邊周長1700餘米。

據史料記載,秦陵中建有各式宮殿,陳列着許多珍寶。

秦陵四周分佈着大量陪葬坑和墓葬。

1961年,秦始皇陵中華人民共和國國務院公佈第一批全國重點文物保護單位。

1987年12月,秦始皇陵及兵馬俑坑聯合國教科文組織批准列入《世界遺產名錄》。

2024年1月26日,秦始皇帝陵博物院公佈了秦始皇帝陵1號陪葬墓考古成果。

該次考古基本完成了墓道、墓室和3座車馬陪葬坑發掘。

墓內出土大量陶器、銅器、玉器、鐵器以及金銀質地小型明器。

陶器器形有繭形壺、缶、罐、豆、盆。

包括金銀駱駝、舞袖俑、吹奏俑、百戲俑、馬俑、騎馬俑文物。

[1]陝西出新規保護秦始皇陵:禁建山寨人造景觀景點,5月起施行