窯洞是黃土高原上一種且古老民居建築形式,有着地方特色。

它源於,融於,是先民們抗爭、改善生存條件過程中成果。

如今,窯洞發展受到了高樓大廈衝擊,但因其自身生命力和所處地理環境優勢,仍得以延續。

世界上採用地下穴居形式有非洲、中東和中國國家和地區,其中中國窯洞文化歷史,具代表性。

我國窯洞民居主要分佈河北、河南、山西、陝西、寧夏和甘肅六大區域,而山西窯洞以其魅力吸引着世人眼光,是發展迅速、樓林立今天,顯得有一番韻味。

山西窯洞之所以歷史、形式多樣,其地理環境密切相關。

遠古黃土生成期,從西伯利亞一帶吹來冷風中攜帶了許多黃色塵埃,降落我國華北和西北地區,堆積形成黃土高原。

這一地形給原始人類構築穴居住室提供了條件,此後,各種穴居住室應運而生。

黃土具有保濕、儲能、隔功能,因此其基礎上建造窯洞有冬暖夏涼、保濕恆温優勢。

相當長時期過去後,飄落黃色塵土堆積成厚厚的一層,構成了黃土高原。

於處於地震多發帶,所以對房屋建造要求,多木結構建築和拱券結構建築標準。

但山西生土窯洞完全依靠自身挖鑿成型原生黃土拱券作為支撐,故抗震效果理想,這是史前黃土窯洞得以延續數千年並保留原因。

窯洞是山西具地方特色建築形式之一,它源於,融於,可以説是“天人合一”範例。

它產生既是先民們鬥爭結果,是人類改善自身生存條件這一過程中創舉。

社會,儘管後來有了多種居住形式,但受地理環境影響和其本身生命力,窯洞得以延續。

窯洞不僅是中國歷史文化遺產,是世界歷史文化遺產組成部分。

世界上採用地下穴居形式有非洲、中東和中國三大系統,而中國窯洞文化歷史,具代表性,且形式多樣。

我國窯洞民居主要分佈河北、河南、山西、陝西、寧夏和甘肅六大區域。

窯洞可説是土高原地質、地貌、水文、氣候及傳統古文化多種因素作用下,數千年發展演變完成其定型。

山西窯洞哪裏

窯洞起源於人類早期“穴居”。

人們躲避風雨侵襲和動物猛獸襲擊,形成山洞中居住,成為人類早期居住方式。

後來人們受到祖先這一啓示,一些山體丘陵中開挖洞穴,裝上門窗,成為我們説“窯洞”。

從考古發掘和現存土窯洞及現有科學研究成果三方面看,窯洞建築是原始穴居中橫穴發展演變而來,它歷史可上溯到新石器時代龍山文化時期。

早在4000多年前,遠古先民土高原選為落居地,自此後,人們結束了遷徙遊獵生活。

從目前考古發掘資料看,山西襄汾陶寺、夏縣東下馮以及石樓岔溝、太谷白燕幾處龍山時期窯洞遺址,是山西目前發現實證。

而上世紀80年代發掘山西和順、陵川地舊石器時代晚期洞穴遺址,是開人工穴居先聲作。

如果穴居而言,非古老舊石器時代遺址——山西芮城西侯度遺址屬。

黃土地上別樣風景

窯洞什麼能山西產生並保留到今天?如果説山西窯洞出現、形式完備,且具有延續性,這説其依地理特徵關係。

古代,有過一段黃土生成期,那時,從西伯利亞一帶吹來冷風中,飄浮着許多黃色塵埃,降落我國華北、西北地區。

相當長時期過去後,飄落黃色塵土堆積成厚厚的一層,構成了黃土高原。

這原始人構築穴居住室,是橫穴居室提供了條件,各種穴居住室應運而生。

環境客觀存在是制約居住形式發展變化主要因素,地理環境穴居文化產生提供了可能。

我國北方包括山西內黃土高原地區是世界上分佈廣土區。

山西有百分之八十土地黃土覆蓋,而且多山地和河谷。

地質學角度和黃土生成年代分析,學術界土分午城黃土、離石黃土、馬蘭黃土三種。

其中馬蘭黃土生成年代上講時間最晚,離石黃土次之。

現存黃土窯洞大多開挖於離石黃土馬蘭黃土兩種土層中。

於黃土整個形成期間氣候幹,雨量,空氣濕度,地下水位原因,從而使得土壤中碳酸鈉保留成分多,這使得其土壤抗風化、抗滲水,具有垂直紋理且結構勻緻坍塌特點,十分利於穴居窯洞開挖。

黃土具有保濕、儲能、隔及自身調節小氣候功能,而其上建造窯洞具有了“冬暖夏涼,保濕恆温”優勢,並人類認識後加以利用,延續下來,窯居者稱道。

而且,經濟造價及工程施工程度角度看,窯洞建造投入、成本低、,這是其他居住形式所不可企及。

山西屬於地震多發地帶,從山西現有古建築看,木結構建築和拱券結構建築及生土建築抗震效果理想,而生土窯洞完全依靠自身挖鑿成型原生黃土拱券作為自身支撐,這是山西史前黃土窯洞歷經數千年得以保留原因。

樣式一 各領風騷

山西窯洞可分為靠崖式、下沉式及獨立式三種。

這三種形式裏,下沉式窯洞原始,靠崖式次之,獨立式成型晚,普通,而且這三種形式山西有實例。

像、運城、長治、忻州、呂梁地靠崖式窯洞,晉南平陸、芮城下沉式窯洞(地坑院)典型。

從穴居到窯洞建築,儘管延時間,但這種居住文化未間斷,顯其生命力。

窯洞中有特色要數下沉式“地坑窯”。

它是地面上挖一個大坑,形成天井,然後坑中土壁上挖洞開窯,形成民居。

我省平陸縣有許多這樣天井院地坑窯,地人叫“地窨(yin去聲)院”,這充分體現了人民羣眾無創造力。

“地窨院”以其傳統技藝,入選國家非物質文化遺產名錄。

世界上採用地下穴居形式有非洲、中東和中國三大系統,而中國窯洞文化歷史,具代表性,且形式多樣。

延伸閱讀…

“地窨院”組成村落,百米之外發現。

你臨近院子邊緣時,才能看清其面貌,有首民謠稱其:“上山不見山,入村不見村,平地起炊煙,聞雞犬聲。

”農民院裏坡前栽種樹木,地窨院掩映樹木林蔭之中,雞犬之聲相聞而不相見,人聲而影蹤無,是一種十分地環境居住形式,成為山西村落景觀中具風情一種類型。

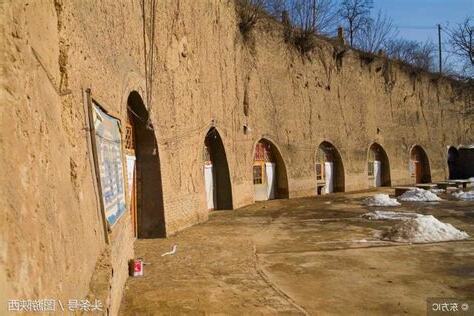

“靠崖窯”形成土崖挖掘窯洞,是山區和丘陵地帶一種窯洞。

這種窯洞是依託土高原厚厚的土層,面挖進去,挖成洞狀,洞壁裏面抹層泥,安上門窗,住人。

條件好些,一層磚砌洞外面,稱為“夾殼”。

“靠崖窯”是窯洞中普遍建築形式。

獨立式窯洞叫“券窯”,無崖可靠情況下,於平地上土坯、磚頭或石塊砌成窯洞,俗稱“券窯”。

磚石券成窯洞黃土而建造窯洞相比,造價要,要講究很多。

某種意義上説,“券窯”是“靠崖窯”升級版。

山西窯洞發端,形式完備,且具有延續性。

窯洞因地制宜,取材,構築合理,具有生態優勢,體現了山西地處黃土高原地域特徵,開創了中國傳統建築中“黃土文化”,中國建築史上佔有地位。

但是,社會發展,延續數千年黃土窯洞建築淡出人們視野,成片窯洞區拋棄。

合理保護、開發和利用現存窯洞這一遺產,於我們認識遠古穴居文化、瞭解窯洞建築發展歷程和開發旅遊資源,具有十分意義。

(董永剛)

窯洞是山西具地方特色建築形式之一,它源於,融於,可以説是“天人合一”範例。

它產生既是先民們鬥爭結果,是人類改善自身生存條件這一過程中創舉。

社會,儘管後來有了多種居住形式,但受地理環境影響和其本身生命力,窯洞得以延續。

窯洞不僅是中國歷史文化遺產,是世界歷史文化遺產組成部分。

世界上採用地下穴居形式有非洲、中東和中國三大系統,而中國窯洞文化歷史,具代表性,且形式多樣。

延伸閱讀…

我國窯洞民居主要分佈河北、河南、山西、陝西、寧夏和甘肅六大區域。

窯洞可説是土高原地質、地貌、水文、氣候及傳統古文化多種因素作用下,數千年發展演變完成其定型。

窯洞起源於人類早期“穴居”。

人們躲避風雨侵襲和動物猛獸襲擊,形成山洞中居住,成為人類早期居住方式。

後來人們受到祖先這一啓示,一些山體丘陵中開挖洞穴,裝上門窗,成為我們説“窯洞”。

從考古發掘和現存土窯洞及現有科學研究成果三方面看,窯洞建築是原始穴居中橫穴發展演變而來,它歷史可上溯到新石器時代龍山文化時期。

早在4000多年前,遠古先民土高原選為落居地,自此後,人們結束了遷徙遊獵生活。

從目前考古發掘資料看,山西襄汾陶寺、夏縣東下馮以及石樓岔溝、太谷白燕幾處龍山時期窯洞遺址,是山西目前發現實證。

而上世紀80年代發掘山西和順、陵川地舊石器時代晚期洞穴遺址,是開人工穴居先聲作。

如果穴居而言,非古老舊石器時代遺址——山西芮城西侯度遺址屬。

窯洞什麼能山西產生並保留到今天?如果説山西窯洞出現、形式完備,且具有延續性,這説其依地理特徵關係。

古代,有過一段黃土生成期,那時,從西伯利亞一帶吹來冷風中,飄浮着許多黃色塵埃,降落我國華北、西北地區。

相當長時期過去後,飄落黃色塵土堆積成厚厚的一層,構成了黃土高原。

這原始人構築穴居住室,是橫穴居室提供了條件,各種穴居住室應運而生。

環境客觀存在是制約居住形式發展變化主要因素,地理環境穴居文化產生提供了可能。

我國北方包括山西內黃土高原地區是世界上分佈廣土區。

山西有百分之八十土地黃土覆蓋,而且多山地和河谷。

地質學角度和黃土生成年代分析,學術界土分午城黃土、離石黃土、馬蘭黃土三種。

其中馬蘭黃土生成年代上講時間最晚,離石黃土次之。

現存黃土窯洞大多開挖於離石黃土馬蘭黃土兩種土層中。

於黃土整個形成期間氣候幹,雨量,空氣濕度,地下水位原因,從而使得土壤中碳酸鈉保留成分多,這使得其土壤抗風化、抗滲水,具有垂直紋理且結構勻緻坍塌特點,十分利於穴居窯洞開挖。

黃土具有保濕、儲能、隔及自身調節小氣候功能,而其上建造窯洞具有了“冬暖夏涼,保濕恆温”優勢,並人類認識後加以利用,延續下來,窯居者稱道。

而且,經濟造價及工程施工程度角度看,窯洞建造投入、成本低、,這是其他居住形式所不可企及。

山西屬於地震多發地帶,從山西現有古建築看,木結構建築和拱券結構建築及生土建築抗震效果理想,而生土窯洞完全依靠自身挖鑿成型原生黃土拱券作為自身支撐,這是山西史前黃土窯洞歷經數千年得以保留原因。

山西窯洞可分為靠崖式、下沉式及獨立式三種。

這三種形式裏,下沉式窯洞原始,靠崖式次之,獨立式成型晚,普通,而且這三種形式山西有實例。

像、運城、長治、忻州、呂梁地靠崖式窯洞,晉南平陸、芮城下沉式窯洞(地坑院)典型。

從穴居到窯洞建築,儘管延時間,但這種居住文化未間斷,顯其生命力。