笛子:悠遠樂韻傳千古

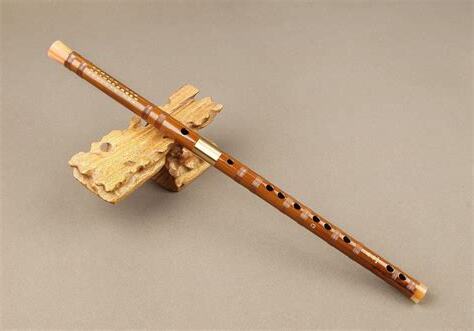

笛子,又稱竹笛,是中華傳統樂器中的一抹清音。最早在賈湖文化遺址中出土的骨笛,已有約七千年歷史。笛子廣泛應用於民間音樂、戲曲、民族樂團、交響樂團和現代音樂中,主要分為南方的曲笛和北方的梆笛。笛身的製作材料多為苦竹或紫竹,近年來也出現了湘妃竹、木、玉等材質的笛子。

笛子的發聲原理是將吹孔邊緣塑造成特定的角度,通過氣流切過邊緣,激發笛子內空氣柱的振動而發聲。當氣流進入笛子內,會呈螺旋狀旋轉前進,在離開笛子的過程中,管腔中的空氣柱會根據長度和直徑產生不同的共鳴頻率,進而產生不同的音高。

儘管關於笛子的起源眾説紛紜,但普遍認為笛子具有悠久的歷史。目前沒有明確的記載表明笛子的發明者,但有傳説稱笛子是由伶倫、丘仲等人製作的。

傳統的笛子按孔位置等距排列,但為了更準確地演奏半音,後來的笛子將右邊二孔的距離增大,左邊二孔和中間二孔的距離減小。此外,還出現了裝有銅製「侵」的笛子,可以調節音高,但音色略有不同。

笛膜的出現也是笛子演奏技術的一大進步。早期的笛子沒有笛膜,可能是偶然間用現成的材料將多鑽出來的孔堵住後,發現了笛膜的應用價值。竹膜易碎,腸衣膜音色清脆不足,而蘆葦笛膜兼具兩者的優點,目前廣泛使用。

為了適應演奏需求,笛子的音域不斷擴展,從6孔笛發展出了7孔笛、8孔笛、10孔笛、11孔笛等,同時按孔方式也趨於與木管樂器一致。此外,還出現了彎管笛、拉笛和口笛等新型笛子,分別針對笛身加長、弦樂器音色模仿和鳥鳴聲模仿等需要。

笛子可分為有笛膜和無笛膜兩類。有膜笛按其長度和音域又可分為小笛、梆笛、曲笛、大笛,無膜笛則包括新笛(11孔笛)、口笛等。作為一種主要獨奏和合奏樂器,笛子在不斷發展中,出現了各種調式的笛子(從最低音孔開始的第3孔音高定為該笛子的調式),還有一些定製的「巨笛」,需要多人合奏。

笛子傳統上分為南北二派:南派風格婉約抒情,常用顫音、疊音、贈音、打音等技巧;北派風格活潑花俏,多用吐音、滑音、剁音、花舌等技巧。

笛子的製作工藝主要包括裁料、烤直、上漆、鑽孔、校音、纏線、刻字等步驟,通常使用苦竹或紫竹作為製作材料。在陰乾之後,才會進行後續加工。

笛子最初被稱為滌,唐代出現尺八,以其長度一尺八寸得名,後來傳入日本,成為日本古典音樂中的主要樂器之一。此外,尺八也是南音音樂中的重要樂器。

笛子:傳統旋律的靈魂

笛子,古老的傳統樂器,以其清脆、悠揚的音色著稱,在中國音樂中佔有重要地位。這支氣體驅動的管樂器,至少有數千年的歷史,隨著時間的推移,其設計和演奏方式不斷演化,既保留了其傳統根源,又適應了現代音樂需求。

歷史溯源

笛子的起源可以追溯到史前時代,從中國湖北省出土的骨笛中可見一斑。這些古笛採用鳥骨或鹿骨等天然材料製成,形狀類似於現代笛子,但較短且沒有指孔。到了春秋戰國時期(西元前771年至前221年),竹製笛子出現,並逐漸取代了骨笛。

構造與發音

現代笛子由一根竹管製成,通常長度為55至65公分。竹管上開有六個指孔和一個膜孔,玩家用嘴唇對著膜孔吹氣,並用手指按住指孔來調節音高。笛子的音色根據竹材的種類和尺寸以及玩家的吹奏技巧而變化,從清亮空靈到圓潤低沉皆有可能。

種類與流派

笛子種類繁多,每種都有獨特的使用場合和音樂風格。常見的笛子種類包括:

| 類型 | 特徵 |

|---|---|

| 洞簫 | 音色悠遠、空靈,常在古代詩歌和民間音樂中使用。 |

| 竹笛 | 音色清脆、明亮,適合演奏各種民間和古典音樂。 |

| 曲笛 | 音色委婉、動人,特別適用於戲曲和説唱藝術。 |

| 梆笛 | 音色高亢、響亮,常作伴奏樂器,為音樂增添節奏感。 |

演奏技巧

演奏笛子是一門技術活,對手指技巧、氣息控制和音樂理解都有很高的要求。常見的演奏技巧包括:

- 吐音:通過快速跳動手指來產生尖鋭、斷裂的音色。

- 滑音:手指平滑滑動指孔,產生連貫、流暢的音調變化。

- 倚音:在音符前後加上短小的裝飾性音符。

- 顫音:通過快速而規律地氣息顫動,產生豐富、充滿表情的音色。

文化影響

笛子在中國文化中佔有重要的地位,常被用於傳統節日、婚禮和喪禮等各種場合。它也是古代文人雅士寄情山水、抒發情感的常見樂器。笛子的聲音與中國傳統哲學思想中的「清寂」、「灑脱」等概念相呼應,被認為具有淨化心靈、撫慰人心的作用。

現代影響

時至今日,笛子仍廣泛應用於現代音樂中。除了傳統曲目之外,笛子也被用於流行音樂、爵士樂和搖滾樂等當代音樂風格。笛子演奏家們不斷探索新技法和曲風,將傳統與現代元素相結合,創造出獨特而迷人的音樂體驗。

結論

延伸閲讀…

中樂吹管| 凱聲琴行

笛子_百度百科

笛子,作為中國傳統音樂的靈魂,其悠久的歷史、精湛的構造和豐富的表現力,使其成為一代又一代音樂家追求的樂器。從古代骨笛到現代竹笛,從傳統曲目到當代曲風,笛子不斷適應時代潮流,以其獨特的魅力傳承著中國文化,為世界音樂增添了一抹東方色彩。