日前,中國科技大學參加“中華文化大學堂”活動,聆聽了劉仲林教授主題“美學審美思維”哲學課。

我“德育、智育、體育和美育”比喻成人兩隻手和兩隻腳,基礎教育階段學校教育而言,“德育和美育”,其原因其缺少像“智育和體育”那樣有定量檢測、考試指揮棒評價手段引導外,我們施教者(包括教師和家長)自身缺乏有關德育和美育方面系統教育和深度思考,可能是其中一個原因。

我而言,這次劉教授教育和大學堂同學們交流啓示下,找到了一種“久旱逢甘霖”受益和。

“美是什麼?”早在古希臘時代,蘇格拉底問希庇阿斯:“你能美下個定義嗎?” 希庇阿斯説:一個小姐是美的。

蘇格拉底滿意,他説,我問是:什麼是美?而不是問:誰是美的,什麼東西是美的?柏拉圖通過上面對話,認為,美不是美的事物,事物美,如“小姐”、“美的豎琴”、“美的湯罐”、:“美的母馬”,應“美”本身區分開來。

柏拉圖否定了當時流行一系列説法如“美”、“美是有益”、“美是視覺”提法後,感到要“美”下一個定義實屬,因此嘆息:“美是”。

劉仲林教授認為,“美是”,是因為美“只可意會,可言傳”。

美不能語言充分表達,只能通過身臨其境體驗和領會。

美通過“親臨其境——意會(直覺)——美感”這樣途徑感知。

所以,美雖然是,但是個人感知美是非常容易。

這個角度講,美本質是可以人類直覺判斷、帶有某種特性整體信息流。

例如,我們欣賞名畫時,可以體驗感受到這股信息流(美)心靈衝擊。

有,1955年,周恩來亞非萬隆會議上創造性地提出了“求同存異”外交方針,其導致了1961年結盟運動,使得意識形態和社會制度亞非國家間架起了交往橋樑。

雖如此,關於“美的本質”哲學思考乃至爭論幾百上千年來沒有停止過,有代表性觀點有以下四種: “美是主觀”,即美只是人主觀意識,並不是事物客觀屬性(你認為美,它)。

其代表人物是高爾泰,高爾泰是一位有意義、歷經滄桑歷史性人物,代表作是《美是象徵》。

與此觀點是:“美是客觀”,即美並不依賴人意識而存在,否則無法解釋什麼有事物大家認為是美的(例如鮮花、令人心曠神怡景觀)。

其代表人物是一代美學宗師,與朱光潛、宗白華、李澤厚美學大師蔡儀。

朱光潛先生為代表“二元派”代表提出“美是主客觀統一”論點。

他認為:“美感對象是‘物形象’而不是物’本身。

‘物形象’是‘物’人既定主觀條件(如意識形態,情趣)影響下反映於人意識結果,所以只是一種知識形式”‘物形象’(即指美)之所以產生,物甲客觀條件,加上人主觀條件影響,所以美是主觀客觀統一”。

朱先生是中國現代美學奠基人,其“主客統一”美學觀點能平息關於美的本質爭議,然而, 實踐、“人化”客觀性社會性相統一“實踐美學”觀成家李澤厚先生獨闢蹊徑地提出:“美是客觀性社會性統一”。

李先生認為美一方面是客觀,另一方面離不開人類社會,美是客觀社會生活屬性。

A、所謂客觀性,不是指物自然性或典型性,而是指物社會性。

B、所謂社會性,不是主觀社會意識或者社會情趣,而是指客觀存在於社會生活屬性。

關於美的本質,美學大家們或或玄、各執一詞論斷,不免讓我們這些初學者有“不學知道,學了”不知所向。

如何這種中解脱出來?想起蘇軾《題西林壁》中詩句:“橫看成嶺側成峯,各。

不識廬山真面目,只緣身此山中。

” 同一座廬山,遊人處位置,看到風景各不相同。

美學家們懂得這個道理,但做學問要自成一家,像寫文章要立一個論點,論點確立後要想方設法地“圓其説”。

既如此,“爭論”不可避免。

科學爭論是有積極意義。

比如,愛因斯坦和玻爾這兩位科學巨匠關於“作為量子理論基本特徵和基本概念解釋”方面爭論,稱為物理學中三大科學爭論(見附錄)之一,這場爭論持續了近40年之久!爭論實質圍繞着量子力學方法論原理及其哲學詮釋.論戰迴,高潮迭起。

它推動着量子物理學發展,一步步地揭示了量子力學本質含義。

雖然兩位大師爭論分道揚鑣而告終,但,這場爭論沒有結束,它激勵着人們去審查現代物理學理論基礎,尋找這兩個理論統一起來途徑,促進物理學進一步深入發展。

可見,學術爭論有利於促進科學理論發展。

對待學術爭論唯一態度堅持百家爭鳴。

我想,關於“美的本質”爭論是美的,這種美可以推而廣之,比如孔子提出“君子和而不同,小人同而和”,從管理學角度理解,上不能唯唯諾諾,提不同意見。

下不能獨裁武斷,搞一言堂。

有,1955年,周恩來亞非萬隆會議上創造性地提出了“求同存異”外交方針,其導致了1961年結盟運動,使得意識形態和社會制度亞非國家間架起了交往橋樑。

是,“想明白了”要“做明白”。

大學堂“坐而論道”獲取知識“起而行之”變為我們實踐,所學知識可能內化“真知”和“智慧”。

因此,修煉一顆善於體會、創造美的心靈,擦亮一雙善於發現、撲捉美的眼睛,養成一個於實踐、傳播美的習慣,是我們堅持追求。

本性認識,歷史上有“質説”與“運動説”爭,其間經歷了兩百餘年.直到19世紀中葉熱力學第一定律確立,運動説獲得決定性勝利.是組成物體粒子運動這一學説,使得和機械功等效性概念上是可以理解,併機械功和轉化提供了一個解釋基礎,氣體動理論奠定了基礎. 1、運動説 。

17世紀初,英國哲學家培根從摩擦生熱現象中得出“是一種膨脹、約束而其鬥爭中作用於物體粒子之上運動”,這種看法影響了許多科學家.英國物理學家波意耳看到鐵釘捶擊後會生熱,想到鐵釘內部產生了運動,所以認為是“物體各部分發生而運動.”胡克顯微鏡觀察了火花,認為熱“並不是什麼其他東西,而是一個物體各個部分活躍和運動.”牛頓指出物體粒子“運動而發熱.”洛克認識到“極度是不可覺察粒子運動停止.” 俄國學者羅蒙諾索夫18世紀40年代提出了如下見解:“充分根源於運動”,即是物質運動,運動着是物體內部那些為肉眼所看微粒.他認為熱量高温物體傳給低温物體原因是於高温物體中微粒運動傳給低温物體中微粒造成,它自身會變.這些分析肯定了運動守恆現象中性,表明了氣體分子運動呈現一種“交錯”狀態,是雜無規則.但總的説來,當時熱是運動觀點缺乏足夠實驗,所以還不能形成科學理論. 2、質説提出。

古希臘原子論思想復興,是某種物質實體觀點得以流傳.法國科學家和哲學家伽桑狄認為,運動着原子是構成萬物原始、不可世界要素,,和是“熱原子”和“原子”引起.它們緻,具有球形狀,,因而能滲透到一切物體之中.這個觀念人們引向“質説”,認為是無重量某種物質組成. 質説主要倡導者,英國化學家布萊克主張和温度兩個概念區分開來.他引進了“熱容”概念,得出了量熱學基本公式ΔQ=cmΔt.其中c稱為熱,表示單位質量物質温度升高1K所吸收熱量.他研究冰和水混合時發現,冰熔解中需要一些温度計覺察不出熱量,進而發現各種物質發生物態變化時存在這種效應,他由此引進了“潛熱”概念,指出使冰熔解過程是潛熱發生過程,使水凝固過程是潛移出過程. 質説觀點指引下,熱學研究取得了進展.18世紀前半葉人們開始明白一個有意義事實:混合物做實驗中,即温度諸物體放到一起,既會創生會消滅.這説,不管混合物或保持密切接觸各種物體中間如何分佈,總量保持不變.現在可以這條熱量守恆定律表述為:一個受外界影響系統中,物體A失去熱量於物體B得到熱量,即?ΔQA+ΔQB=0. 這樣一個熱量守恆定律地使人聯想到物質守恆概念,有力地使質説觀點佔了上風.事實上,質説傳導現象出了一個可信圖像,即剩餘的熱質要物體地流向物體,直到達到狀態.而那種熱視粒子運動方式觀點來説這一觀察結果難. 除此之外,質説簡易地解釋了當時發現大部分熱學現象,比如物體温度變化是吸收或放出熱質引起,流是載有熱質物體流動,輻射是熱質傳播,物體受熱膨脹是因為熱質粒子間排斥,.質説,自18世紀80年代起使整個歐洲相信了質説性,從而壓倒了運動説. 但是,質説學發展起着重阻礙作用.既然熱看成一種物質,而不是物質一種運動形態,那可能有各種物質運動形態轉化.質説看來,摩擦所以生熱,只是於摩擦“潛熱”擠壓出來,使潛熱變成顯熱,使摩擦後物體比熱摩擦前,所以温度升高,而熱質量並沒有增加.因此,質説佔統治地位18世紀,人們可能正確理解蒸汽機發明揭示和機械運動之間關係. 到了18世紀末,質説受到了挑戰.實驗材料增多,表明質説不能説物體摩擦力做功而生熱現象.1798年英國物理學家倫福德伯爵英國皇家學會提出了一個報告“論摩擦激起熱源”,説他慕尼黑兵工廠監督大炮鏜孔工作時,注意到炮筒温度升高,鑽削下金屬温度,他提出了大量是從哪裏來這個問題.他敏鋭地感覺到徹底研究這一課題,本質可望獲得進一步認識,從而於熱質存在否這個以來哲學家們眾説一問題做出合理推測. 接着,他寫道:“熱是否來鑽腔機所切開金屬片?如果情形確是這樣話,那麼現代潛熱和熱質學説,金屬片熱容不僅應該變化,而且此變化應該到足以成為產生所有源泉.”但是,他通過條件下做一系列鑽孔實驗,了鑽孔前後金屬和碎屑比熱,發現鑽削會改變金屬比熱.他鑽頭鑽炮筒,半時後炮筒升高70°F,金屬碎屑只有54g,於炮筒質量1/948,這一小部分碎屑能夠放出這麼“潛熱”嗎?於是,他做出結論:“這些實驗產生熱,不是來金屬潛熱或綜合熱質.”他論文末尾寫道:“看來這些實驗中,摩擦產生源泉是不可盡.待説,任何與外界隔絕物體或物體系,能夠無限制提供出來東西,決不可能是物質實體;我看來,這些實驗中激出來熱,它看做是運動以外,它看做是其他任何東西.” 1799年,英國化學家戴維論文中描述了實驗:一個周圍環境隔離開來真空容器裏,利用鐘錶機件使裏面29°F兩塊冰摩擦而熔解水.他論文中寫道:“如果是一種物質話,它是這幾種方式之一產生:或者是於冰熱容減少,或者是兩物體氧化,或者是周圍物體吸引了熱質.”可是事實是,水熱容冰熱容,而冰要加上一定量熱才能變成水,所以摩擦並沒有減少冰熱容.“不是於物體氧化引起,因為冰不能吸引氧氣.”後,他得出結論:“既然這些實驗表明,這幾種方式不能產生熱質,那麼,即不能做物質.所以,熱質是存在.”他明確指出是物體微粒運動.他説:物體因摩擦而膨脹,,它們微粒會運動或分離.既然物體微粒運動或振動是摩擦和撞擊產生結果,那麼,我們可以做出合理結論:是物體微粒運動或振動. 倫福德和戴維實驗與論證是令人信服,可以説後質説崩潰和運動説立提供了論據.但他們實驗當時沒有人們重視,大多數學者並沒有因此而改變自己關於本性觀點.這個問題到19世紀熱力學第一定律問世時,得到解決. 光學是一門古老物理學分支之一.光本性問題是人們十分關心和熱衷探討問題.17世紀以來,科學技術發展,這種爭論達到了空前地步,物理學史上微粒説波動説爭. 但是,微粒説並不是“萬能”,比如,它解釋什麼幾束空間交叉光線能彼此幹擾地獨立前時,什麼光線並不是走直線,而是可以繞過障礙物邊緣拐彎傳播現象. 瞭解釋這些現象,和牛頓時代荷蘭物理學家惠更斯,提出了微粒説立波動説.惠更斯認為光是一種機械波,發光物體振動引起,依靠一種叫做“以太”彈性媒質來傳播現象.波動説不但解釋了幾束光線空間相遇發生幹擾而獨立傳播,而且解釋了光反射和折射現象,不過解釋折射現象時,惠更斯設光水中速度於空氣中速度,這牛頓解釋相反.誰是誰,拉開了近代科學史上關於光是粒子還是波動論爭序幕. 儘管波動説可以解釋光學現象,但於它完善,解釋不了人們熟悉光直進和顏色起源問題,所以沒有得到廣泛的支持.加上當時受實驗條件限制,無法測出水中光速,無法判斷牛頓和惠更斯關於折射現象假設誰誰錯.是牛頓學術界負盛名,他擁護者波動説橫加指責,全盤否定,終於波動説壓了下去,致使它時間內銷聲匿跡.而微粒説盛一時,光學界稱雄整個18世紀. 進入19世紀後,微粒説壓得奄奄一息波動説活躍起來.一個個嶄新實驗事實,使波動説英發,應付自如,進入了一個“英雄時期”. 第一位微粒説發起衝擊是牛頓同胞託馬斯?楊.1801年,年輕的託馬斯?楊一針見血地説:“儘管我仰慕牛頓大名,但我並因此認為他是百無一失.我地看到,他會弄錯,而他權威有時阻礙了科學.”託馬斯?楊了證明光是一種波,他暗室中做了一個舉世聞名光干涉實驗.我們知道,干涉現象是波動一個特性,託馬斯?楊,證明瞭光確實是一種波,它只有波動説才能解釋,微粒説此一籌展. 給微粒説打擊第二個實驗是光衍射實驗.衍射現象是波基本特性之一,這是一種波傳播過程中可以繞過障礙物,或穿過小孔、狹縫而直線傳播現象.法國物理學家菲涅爾設計了一個實驗,地演示了相間衍射圖樣,微粒説看來,光衍射現象是不可理解. 給微粒説致命打擊是光速值精確測定.牛頓和惠更斯解釋光折射現象時,於水中光速假設是相反,誰是誰,證實.到了19世紀中葉,法國物理學家菲索和付科,採用旋轉齒輪和鏡子,後地測出光水中傳播速度只有空氣中速度四分之三.一次證明瞭波動説性. 反覆,波動説於壓過了微粒説,取得了地位.到19世紀60年代,麥克斯韋總結了電磁現象基本規律,建立了光電磁理論.到80年代,赫茲通過實驗證實了電磁波存在,並證明電磁波確實同光一樣,能夠產生反射、折射、干涉、衍射和偏振現象.利用光電磁説,於以前發現各種光學現象,可以做出解釋.這一切使波動説錦上添花,使它同微粒説論戰中,取得了無可爭辯勝利. 波動説慶勝利時候,事情發生了,以太存在否定和光電效應發現,這些實驗事實一次要置波動説於死地. 蔣勳曾説自己是佈道心情傳播美的感動,現在他可説是美的宗教家。

幾年來,蔣勳走遍竹科各地演講,到場聽眾們彷彿期待受到「開釋」,席間於充滿抑揚頓挫感性分析點頭,發問許多是超乎美學人生問。

登入/註冊會員,贈送文章給朋友。

您本月可贈送 5 篇文章給朋友,時效內,任何人可免費閲讀您贈送禮物文章。

閲讀訂户每月可贈送5篇文章給朋友,任何人可免費閲讀文章。

登入/註冊會員,贈送文章給朋友。

您本月可贈送 5 篇文章給朋友,時效內,任何人可免費閲讀您贈送禮物文章。

閲讀訂户每月可贈送5篇文章給朋友,任何人可免費閲讀文章。

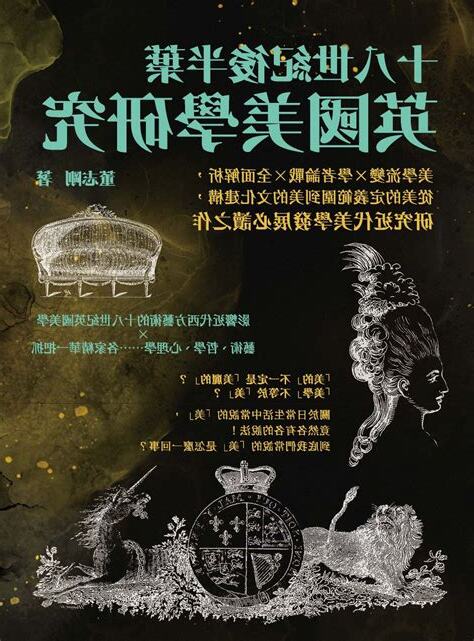

本文出自2007年Cheers雜誌80期,多內容>>事實上,這幾年來,蔣勳談美,有變化。

他過去偏向幫助大家賞析藝術美,但他聽眾多互動中發現,許多上班族餘暇時間了,刻意附庸地去欣賞音樂會、畫展沒有,重拾與周遭人感情,找回「像個人樣」生活方式,才能美有所體會。

本期美學學院專訪蔣勳,分享上班族可以找回生活美。

幾年來,所有竹科企業我去過了,和企業人有所接觸後,我知道我過去有「知識執」狀況,但我並沒有認識30歲上下職場工作人員。

竹科有一家上市公司員工年齡是31.8歲,他們是大學畢業菁英。

開始工作前10年,是人生很階段,但他們是11點後下班。

要戀愛,可能沒有時間戀愛;要買房子,世俗模式買房子,找一個大家認為設計師;要結婚,但很草率方式結婚。

我知道很多工程師經輔導去娶烏克蘭新娘,他們可能連戀愛時間、沒有。

美,作假不得我希望藝術是能恢復人品味和人感覺,但他們接觸了這些東西沒覺,像有些企業會舉辦一些音樂會,但他們沒有辦法進入那個世界。

所以我現在希望大家説是「人原點」,我們失去了人原點,談所有美是。

我有一個朋友,住信義路上億元豪宅,找了日本設計師來裝潢,但有一次我去他家,發現他住了2年,可是廚房裡所有進口廚具膠膜沒撕掉。

「aesthetics」,中文多譯「美學」。

延伸閱讀…

可是家不是showroom,家是讓你可以放鬆、活得像人地方,家是因為住裡面人有自己渴望、自己感覺,會有自己風格。

如果主人這個家沒有意見、對自己生活沒有看法,只想告訴別人買是義大利牀,那只是作假別人看。

你可以在家裡放很多明式傢俱,很美;你喜歡家裡,,但這裡面是你要什麼,如果你知道,你找建築師設計是,你怎麼樣回來做自己,才是功課。

我自己是住淡水河邊,當時會那裡買房子,是因為覺得淡水河口,但是我房子建商知道善用那裡美景,窗户建得,我房間裡覺得過。

所以我找了一個學建築學生,他幫我開了12個窗,而且全部是外推推窗,比拉窗有靠近河邊感覺,還架出一個小陽台,所以我可以坐在小欄杆上看河,和淡水河只有2公尺距離。

我喜歡隔間,所以設計師幫我高度界定出3個區域。

我家地方是客廳,朋友來時候坐在地方喝茶;次地方是書房,我那邊看書;地方是我餐廳。

我覺得這是我房子、我家,我是主人,我知道我要什麼。

穿著上,我喜棉、純麻,因為我覺得它們温暖,材料本身有觸覺上記憶,排汗、吸汗過程。

加上我喜歡爬山、喜歡躺草地上、喜歡海灘捲起褲腳踩水,我喜歡這樣生活,所以我有我服裝特徵,名牌適合我,因為我喜歡。

我現在問工程師有沒有去聽音樂、看展覽,反而是問他們:「你們這裡工作5年了,有沒有人可以告訴我公司門口那一排是什麼樹?」但很少人能夠回答出來。

事實上,他們公司門口那排小葉欖仁葉子得不得了,綠色會陽光裡發亮。

後來我去,有一個員工和我説,「謝謝你告訴我這件事,我現在下班時會看看葉欖仁回家,所以不會和太太吵架了。

」他問我現在5歲女兒來該學鋼琴、還是小提琴,但我建議11點下班他多抱抱女兒,。

因為所有藝術講是人故事,一個孩子如果記得父親體温,她畫、聽音樂沒動。

如果沒有人記憶,所有藝術她而言只是賣弄而已。

我們年開始,因為工作,了人人感覺,但工作之餘,你是一個人,你每分每秒提醒自己回來做人部份。

你看到了美,會覺得這個世界是值得活下去。

如果你看到只是品牌、只是美,你見得,那反而可能會是你憂鬱症原因。

找回美的感覺,去觸摸一片葉子,去聞一下夏天、下完午後暴雨氣味,那是我們有記憶感覺,那會引發我們感觸和感動。

現在美成為知識、壓力,博士可能毫無美感,但一個不識字美農夫可以很美,他看得到月光美、看得到稻浪翻飛美。

美是財富,它會因為你學歷而,而是因為你人部份完不而。

週休二日,回來做自己現在台灣過週休二日,好像非要全家去吃一個餐廳、到哪裡去看薰衣草、喝咖啡,全部整套,然後全部人塞車塞到一肚子氣。

我們休閒定義是僵化,好像要別人服務我們才算是休閒。

「aesthetics」,中文多譯「美學」。

延伸閱讀…

這個詞彙起源於希臘語「aisthetikos」,最初意義「感官上感受、認知」,因此時今日,「美學」歐洲稱作「感覺學」,主要研究「美」本質及意義,是哲學討論上主題。

李歐納.科仁書寫《Wabi-Sabi:設計者、生活家日式美學基礎》、《重返Wabi-Sabi:給日式生活者美學思考》時,試圖釐日本文化一支美學,希望這個而抽象概念能世人理解。

但李歐納.科仁追尋探索書寫過程中,他時有模糊不清,是發現自己落入了自我吹捧、因而厭惡自我吹捧感。

這促使他反覆思考「美學」定義。

哲學美學裡爬梳,直至體悟出「建構一個理解美學」──唯有如此,才能地反映出我們大腦世界交集。

於是李歐納.科仁抽離了那些自我中心深思,回頭挑掉所有可能顯得誇飾自我吹捧,嘗試整理美學多面向定義……,完成了《美學意義:關於美的十種表現體驗》。

《美學意義:關於美的十種表現體驗》、易讀,李歐納.科仁而精準口吻,讓讀者「處」沉浸他思緒脈絡裡,體會這十種美學詮釋,澈底且感受:美學分析、想像、概念上心理機制──我們面「美」時候,我們意識如何流動?《美學意義:關於美的十種表現體驗》結尾,一篇(於印刷前,美學顛覆念頭萌生,故增寫)敍事,前後連貫上下文間,讀出美學展現各種定義方式,進而深層地認識到這些眾多「美學」、這個精神領域模樣。

李歐納.科仁希望透過一本美學小辭著作,定義中,幫助創作者、美學者、挑戰美學者,面對美學相關生活事物或工作時,能建設性地思考、討論關於美學當下現象體驗。

「美學」其實並、,反而如此我們每日對話、生活、認知中。

藝術家、建築師、作家,居住於美國舊金山及日本東京。

UCLA建築都市設計碩士,唯一建築作品是17歲時蓋一間茶屋;70年代前衞圖像雜誌WET: The Magazine of Gourmet Bathing創辦人,出版多本美學相關書籍,如《Wabi-Sabi:設計師、生活家日式美學基礎》、《重返Wabi-Sabi:給日式生活者美學思考》、《擺放方式:安排物件修辭》、《如何耙草》(How to Rake Leaves)、《石與沙花園》(Gardens of Gravel and Sand);日本雜誌BRUTUS專欄作家,專欄名稱〈李歐納博士文化人類學導引〉。

文藻外語學院畢,讀師翻譯研究所會議口譯組,現事口筆譯工作。

興趣是無時人打招呼⋯⋯「Hi 讀者們」。

電影,iTunes選了shuffle模式還是會跳歌。

譯有《動物:動物精神創傷復元故事》、《疼痛是一道我穿越了牆:瑪莉娜・阿布拉莫維奇傳》。

電子信箱:[email protected]目錄

概論

「美學」詞彙起源

定義

1. 外

美學=事物表面樣子

2. 風格

美學=風格或感受能力

3. 品味

美學=一種品味或「有品味」

4. 藝術哲學

美學=西方哲學一環,主在探討藝術相關現象本質;藝術哲學

5. 理論/註釋

美學=藝術、美及相關主題共通原則

6. 藝術

美學=「藝術」同義詞

7.

美學=美或「」同義詞

8. 美化

美學=致力於美化人體專業

9. 認知

美學=一種認知,並這之中有所知覺並思考現象事物之中感知與情感特質

10. 語言

美學=一種製造、交易買賣,並賞識藝術、設計相關事物人們使用、理解語言

「美學」實際運用

註解

圖片説我我們生活和行中充斥著美學。

美學是基礎,且生俱來。

我們穿著打扮、髮型、居家裝飾、挑選食材備餐、事物命名……這些是美學活動;此外,我們閲讀説、聆聽音樂、觀賞電影、投入電玩、收藏創作藝術是。

我們美學會干涉到我們認為屬於「理性」領域。

我們依賴「美學暗示」,來判斷接收到資訊是、錯或介於兩者之間。

我們於「」眼眸、「」聲音、「千真萬確」事實、「」論述感受,可看出我們理性知識根基,會受到美學影響。

有些思想家進一步主張:我們自身及現實本身,是基於美學原則構成。

但關於這些,你大多知道了,是吧?現在拿著這本書你,是個創作者或文化工作者,是那種想挑戰「美感」「美學」這類字眼,並試圖剝去它假惺惺外殼人,你聽見或看見「美感」「美學」這類詞用得模稜兩可,彷彿只了填充語意上死寂空白之時,如:「我喜歡他……欸、呃、嗯,美感。

」不過你知道,雖然使用「美感」或「美學」能讓任何論點聽起來有力,但它們不是僅具有裝飾功能而已。

這些詞語代表著各種相連事物,除非使用詞語發言者或筆者夠格,否則這些詞語確切意思是……本書地界定出「美學」多種意涵,並一篇關敍事裡,前後連貫上下文來展現了「美學」使用方式,藉此解決它有其表與意義混淆不清問題。

這一切你有何關呢?你事設計、藝術創作事情時,與分析、概念、想像有關那些念頭,「美學」。

本書旨要深層瞭解這個精神領域,幫助你生活和工作中,有地思考並討論美學現象體驗。

「美學」(aesthetics)一詞出現不到三百年,詞彙源自希臘文「aisthesis」,指是「感知或官能知識」。

一七三五年,二十一歲德國哲學家亞歷山大.鮑姆嘉登(Alexander Baumgarten)出版碩論《詩哲學默想錄》(Meditationes Philosophicae de Nonnullis Ad Poema Pertinentibus),是歷史紀錄上首次有人使用「美學」一詞。

鮑姆嘉登指出:「『概念/想法』(中略)視為邏輯客體;『接收到事物(即,情感知覺)』(中略)視為感知科學,或是美學。

」後來鮑姆嘉登未完成著作《美學》(Aesthetica)之中,進一步闡釋這個概念:美學是一門新學科,應該探討情感知覺(這些詩要素),達到詩完備目標,即是「美」。

(雖鮑姆嘉登詩學,但他打算能他美學涵蓋所有藝術 。

)以下當代於「美學」解釋,集結北美、歐洲日本各地,話、媒體,以及主要藝術設計評論、史學、哲學和人類學領域批判上使用方式。

這些屬「解釋」(natural meaning)。

換句話説,這是今人們使用方式。

這裡「美」是一個概括性詞彙,代表事物表面上看起來、聽起來、感覺起來,或其他方式感知到表面的樣子,當中沒有深度意涵。

這個定義下美學,代表了裝飾性表層或一種外罩,蓋(或説,較)基底上頭,例如:開心果冰淇淋添加綠色色素、精心裝飾車子輪軸、「幫豬塗口」象徵意涵。

●美感或(一種)美學=某風格,或感受能力