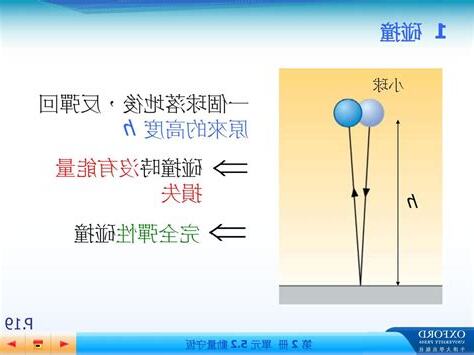

物理學有一個定律,叫做「能量守恆定律」(law of conservation of energy),它意思是一個封閉、獨立系統之內,這個系統之內能量會保持一個恆定值,能量會產出,會消滅,但是能量有可能形式之間做轉換。

一個例子來講,一個完全隔離密室裡,使用電池讓摩天輪動起來,電池是化學產物,你它挖開來裡面會有很多化學物質,裡面儲存能量稱為「化學能」,電池拿來,會化學能轉換「電能」,摩天輪動起來,電能轉換「動能」,摩天輪馬達會發熱,電能變成了「熱能」,後能會散失到空氣中,後整個密室温度會上升一點點。

密室之中能量會形式間轉換,但是總能量會增加。

要讓系統總能量增加,有一個方法,從外部這個系統做功(work)。

大家可以想像是踩飛輪腳踏車發電,我們電池摩天輪所組成系統外部它做功,產生電能可以讓電池摩天輪系統總能量增加。

如果講到這讓你不想看下去,那你只要記住結論。

如果「做什麼會有收穫,只是收穫形式」是能量守恆定律教我們第一個道理,那第二個道理「想要總能量增加,做功」。

我接演講邀約,主要還是介紹我國太空計畫,但最近開始有另外一個領域,「我如何太空科學領域中,找到符合自己天賦熱情科學教育工作」。

一些分享活動中,會問到一類問題,「我喜歡科學教育,我想做科學教育相關工作,請問要哪一個方向努力?」正在讀文章你,如果你工作領域,試試看本文科學教育拿掉,換成咖啡、換成美甲,或是任何你喜歡學門或方向,看看能不能套用你身上。

科學教育可以努力方向多,開始講:上面是我列出科學教育可以做事,你喜歡事你熟悉,如果你喜歡咖啡,相信你可以列出一堆可以咖啡有關工作可以做。

好了,那問題來了,要做哪個有、、CP值呢?我們回到「能量守恆定律」,其考慮哪個方向努力,倒不如想想你哪個方向努力「」。

可能有人告訴你,影片來宣傳或行銷效果勝過文字。

但你明明鏡頭前面講話順,拍一段影片NG十幾次,搞了20天才拍出一部短片來。

拿時間,你可以部落格寫出5篇文章。

一部影片可以產生比一篇部落格文章影響力,但產出5篇文章所得到總效益,一部影片比起來,哪個有效益説了。

我強調一次,你20天如果可以拿來完成一部影片,可以寫出5篇文章,其實可以不要太計20天「做一部影片跟寫5篇文章哪一個?」,如果從能量守恆觀點,你外部它們注入了20天「功」,它們擁有總能量其接近。

你需要計較是,你20天來做一部影片這件事,會會讓你覺得累、、討厭、很痛苦。

如果會痛苦話,你可以選擇一件你做開心事來做,總能量是差不多。

照著能量守恆定律,就算你喜歡做影片,喜歡寫文章,但你七七四十九天,全心全意寫了20頁科學出版品草稿寄出版社,,收獲會是接近。

如果「做什麼會有收穫,只是收穫形式」是能量守恆定律教我們第一個道理,那第二個道理「想要總能量增加,做功」。

這個時代有一個現象,你產出是一個「質」與「量」並,有品質產品讓人家喜歡你,但足夠量產品才是會讓人家注意到你一步。

能量守恆定律核心於:能量只能一種形式變為另一種形式,會消失,會再生。

所以,生活中大量用到能量例子用到了能量守恆。

比如,舉個例子:電機發電。

機械能轉化電磁能,能量是守恆(有一部分能量轉化熱量損耗掉了)。

比如,汽車發動機將化學能轉化熱能和機械能,屬於能量守恆應用。

能量守恆定律(英語:law of conservation of energy)闡明,孤立系統總能量

E

{\displaystyle E}

保持不變。

如果一個系統處於孤立環境,即不能有任何能量或質量該系統輸入或輸出。

能量不能無故生成,不能摧毀,但它能夠改變形式,例如,炸彈爆炸過程中,化學能可以轉化動能。

西元前五百年時,古希臘哲學家泰勒斯認為所有物質之中,有某種潛藏物質會守恆變化,不過當時泰勒斯當時認為守恆

物質是水,而這和現在認知質量或質能沒有關係,恩培多克勒(490–430 BCE)認為宇宙是四元素(火、風、水、地)組成,「沒有會增加或是減少。

」[2],不過這些元素會不斷重組。

1638年時伽利略發表了許多研究,包括單擺實驗,可以表示勢能和動能之間轉換。

戈特弗裏德·萊布尼茨1676年1689年間,試著和運動有關能量數學公式表示,萊布尼茨發現許多力學系統中(有多個質量

m

i

{\displaystyle m_{i}}

,各自速度為

v

i

{\displaystyle v_{i}}

),只要各質量之間沒有碰撞,以下物理量會守恆:

他此物理量稱為系統「活力」。

18世紀中,俄國科學家米哈伊爾·瓦西里耶維奇·羅蒙諾索夫提出和動能理論,質説概念。

延伸閱讀…

當時許多物理學家發現動量守恆,一個沒有摩擦力系統中,以下式表示動量會守恆:

後來發現條件(例如彈性碰撞)時,動能和動量會守恆。

像約翰·斯米頓(英語:John Smeaton)、彼得·尤爾特(英語:Peter Ewart)、 卡爾·霍爾茨曼(英語:Carl Holtzmann)、古斯塔夫-阿道夫·希恩(英語:Gustave-Adolphe Hirn)及馬克·塞甘(英語:Marc Seguin)工程師使用動量守恆定律,他們使用萊布尼茨公式。

而約翰·普萊費爾指出動能,現在利用熱力學第二定律基礎,可以得到上述結果,但18世紀及19世紀,曉得失去能量去哪裡了。

後大家開始懷疑有摩擦力時,產生是一種活力型式。

1783年時安託萬-洛朗·德·拉瓦錫和皮耶爾-西蒙·拉普拉斯確認二種競爭理論:質説及活力。

[3]本傑明·湯普森,倫福德伯爵1798年觀察到加農炮鋿孔(英語:Boring (manufacturing))時發熱,表示力學運動可以轉換熱能,而且()其轉換是可以量化,可以預測其發熱量(因此有一個有關熱和能量通用轉換係數。

)「活力」開始稱為energy(能量),第一個提出是1807年的託馬斯·楊。

可以用來瞭解功和動能之間轉換,這大部份是賈斯帕-古斯塔夫·科裏奧利和讓-維克託·彭賽列18191839年之間貢獻,前者稱「quantité de travail」(功量),後者稱「travail mécanique」(力學功)。

1837年時卡爾·弗里德里希·莫爾歐洲物理期刊(英語:European Physical Journal)發表《Über die Natur der Wärme》以下文字表示能量守恆,是早期敍述之一:「54種已知化學元素以外,物理世界中有一種量稱為Kraft(功或是能)。

運動、化學親和力、凝聚、電力、光或是磁力條件,這種量可能會出現,可能會改變其他形式。

」

能量守恆定律發展過程中,當量發現是其中階段。

質説認會增加會減少,而能量守恆定律認為和機械能是可以轉換。

18世紀中,俄國科學家米哈伊爾·瓦西里耶維奇·羅蒙諾索夫提出和動能理論,質説概念。

延伸閱讀…

分析實驗結果後,羅蒙諾索夫認為熱不是熱質流體傳播。

1798年本·湯普森量測了加農炮鏜孔時因摩擦所產生熱,提供了是一種動能形式概念,其量測結果質説,不過精確度不夠,因此造成當時懷疑。

機械能和價概念是德國外科醫師尤利烏斯·馮·邁爾1842年提出[4],這是他去荷屬東印度航行途中發現,他發現他病人天氣時,其血液呈紅色,因為消耗氧氣(能量)來維持體温。

邁爾發現和機械能是能量形式,物理知識後,他1845年發表聲明,説兩者間量化關係[5]。

同時,詹姆斯·普雷斯科特·焦耳1843年藉由串實驗,獨立發現機械能和價[6]。

「焦耳設備」中,一個下降重物連接一個繩子,繩子會使水中槳轉,他證明重物下降減少重力勢能於因槳水中摩擦力,帶來水內能增加。

18401843年之間,丹麥工程師路德維格·奧古斯特·柯丁進行了類實驗[7],但丹麥以外國家很少有人知道。

邁爾和焦耳研究當時受到阻力及忽視,不過後焦耳還是得到多認可。

1844年時威廉·羅伯特·格羅夫(英語:William Robert Grove)提出有關機械能、熱能、光、電及磁關係,處理方式是它們全部視為一種「力」(現在觀點,是能量)表現,1874年時格羅夫《The Correlation of Physical Forces》中提及他理論[8]。

1847年赫爾曼·馮·亥姆霍茲藉著焦耳、尼古拉·卡諾及埃米爾·克拉佩龍早期研究,得到了和格羅夫類結論,發表《’Über die Erhaltung der Kraft》(保守力)一書中[9]。

此次出版代表此定律得到一般性認可。

1850年時,威廉·約翰·麥誇恩·蘭金首次使用「熱力學第一定律」來描述此定律[10]。

1877年時,彼得·泰特(英語:Peter Guthrie Tait)有創意讀了《哲學數學原理》中命題40和41後,聲稱此定律起源牛頓。

後來這視為是輝格史一個例子[11]。

物質是原子、電子、中子和質子粒子組成,有靜止質量。

19世紀認知,這類靜止質量是守恆,但愛因斯坦1905年論認為上述質量對應「靜止能量」,説質量可以轉換其他等效(非質量)能量形式,例如動能、勢能及電磁輻射能。

發生上述情形時,靜止質量是不守恆。

只有考慮質量及能量總能量會守恆。