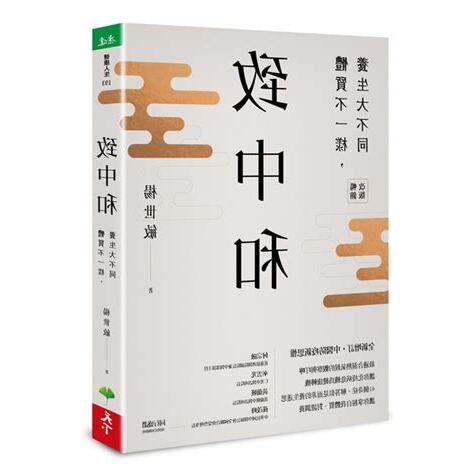

「致中和」,道家思想中的關鍵詞,呼籲人們堅守本性,追求道德修養。上天賦予每個人的真靈源於自身,人應遵循天理良心,依循自性的所思所做所為,這就是道。只有接受聖人的教化,改正過失與脾氣,調整太過或不及,回歸自性的中道,才能修得道。然而,道不可須臾離去,若能離去,則不再是真正的道。因此,修道者在不被他人看見之處要謹慎避免錯誤,並在不被他人聽見之時保持敬畏的心態。無處比隱暗之處更容易顯露善惡,無物比細微之事更容易顯現對錯。因此,修道之人在獨處之時必須謹慎戒懼,戰勝自身那些容易迷失的念頭與行為。

致中和,是一種追求平衡與和諧的精神。它構築在三個關鍵元素之上:

- 身心中和

- 人際中和

- 自然與環境中和

在現代生活中,我們常常感到身心紛亂、人際關係困擾,以及對環境的擔憂。然而,如果能夠專注於致中和的價值,我們可以找到平靜和幸福。

身心中和:

身心中和意味著平衡身體和心靈。通過適當的運動,均衡的飲食和良好的睡眠,我們可以維持身體的健康。同樣重要的是,要照顧好我們的心靈,例如透過冥想、呼吸練習和心理療法來減輕壓力,提升情緒健康。

人際中和:

人際中和是建立積極、平等且支持性關係的關鍵。通過尊重他人、聆聽和理解對方的觀點,我們可以促進良好的人際互動。此外,建立共同的價值觀和目標,以及彼此的支持和鼓勵也是維持人際中和的重要因素。

自然與環境中和:

自然與環境中和意味著與自然和諧相處,並對環境保持尊重和關注。我們應該意識到我們是地球的一部分,並且我們的行為對環境有深遠的影響。通過節約能源、減少廢物和支持可持續發展的生活方式,我們可以實現自然與環境中和。

總之,致中和需要我們在各方面都追求平衡和諧。通過身心中和、人際中和和自然與環境中和,我們可以實現平靜、幸福和可持續的生活。

自性本真與修道

上天賦予人的這一點太真之心,便是人的自性】。當人依循天理良心而思而為,便是行道。經由聖人之教,改過修心,使自己不偏離自性的中道,便是在修道。

道不可離與君子慎獨

道須臾不可離分,若能離分,便非真道。因此,君子在眾人看不見的地方當戒懼,在眾人聽不見的地方當懷敬畏。隱微之處最能顯現心念之是非,細微之事最能顯現行為之曲直,故君子獨處時亦當慎重其心。

中節之和與萬物育焉

喜怒哀樂未發之時,謂之中;一旦發泄,既能中節,謂之和。中為天下之本源,和為天下通行之道。修養中和之境,則天地安位,萬物生長。

誠之為貴與合內外之道

誠者,自性自成,不假外力;心中有道,自然順天性而行。誠為萬物之終始,無誠則無物。君子最貴在於保持誠之光明。誠不僅為自成己身,亦是成就萬物之德。成己為仁,成物為智,此乃性分內外之道,故能隨時而當其位。