花生(學名:Arachis hypogaea)是豆科落花生屬一種植物。

其果仁用作食品。

花生熱帶及亞熱帶作物,1530年代,葡萄牙人花生帶到了印度和澳門,西班牙人帶到了菲律賓,中國擴散出去,歐洲氣候適合栽種,北美18世紀前,花生作牲畜飼料或黑奴食物,直到南北戰爭爆發,糧食,北美人才開始食用花生。

[來源請求]

花生,稱落花生(植物名實圖考)、落生、落、地豆(滇海虞衡志、部分客家地區)、豆仁、落地松、生果(贛州志)、長果、果子、番豆(南城縣志)。

客家話以及粵西地區稱為番豆。

潮汕地區稱為地豆,潮汕話花生米稱為豆仁。

台灣稱為塗豆(thô͘-tāu)或寫作“土豆”[1][2](中國大陸其他地區有土豆來表示花生,但是多數情況土豆指是馬鈴薯),土豆種仁稱土豆仁,簡稱土仁。

中國早年稱其生果。

日本稱落花生 ,俗稱唐人豆或南京豆。

一年生草本。

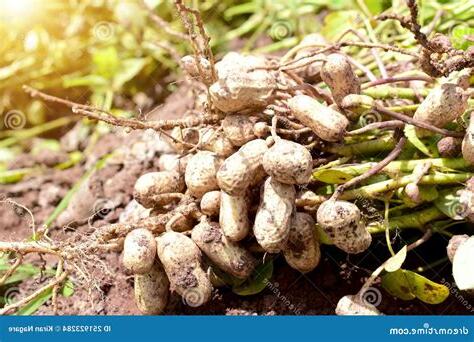

根部有根瘤;莖直立或匍匐,長30-80釐米,莖和分枝有稜,黃色長柔毛,後變無毛。

腋生總狀花序,黃色蝶形花,受粉後子房與花托間子房柄迅速伸長,將子房送入土中,子房黑暗中才能發育成莢果,若沒有鑽入土中,子房會枯乾萎縮。

莢果長2-5釐米,1-1.3釐米,膨脹,莢,種子(花生仁)呈橢圓、圓錐形狀,橫徑0.5-1釐米,種皮紅色、紅色、黃色、紫色、黑色。

花果期6-8月[3]。

花生是豆科落花生屬1種,俗稱花生和黃花生。

該屬20餘種。

關於花生原產地,文獻記載有原產巴西、原產中國、原產埃及三種説法。

認為,花生原產秘魯和巴西,秘魯沿海地帶史前廢墟中發現大量古代花生,可追溯到7600年前。

哥倫布遠航時期,航海家將花生莢果帶至西班牙,1535年出版《西印度通史》中記載花生西班牙文為“瑪尼”(Maní),後傳播到世界各地。

伯基爾記載[4],哥倫布1492年發現美洲,,西班牙派出奧維耶多到海地任管理資源長官,奧維耶多於1513-1524年海地。

他記載當時印第安人園圃中大量種植花生。

林奈植物種志(1753)記載,花生產地巴西、秘魯。

哈欽森(Evolution and Phylogeny of Flowering Plants, 1964)記載花生原產於熱帶美洲。

J. C. 威利斯著作(A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8 ed. 1973)中記載花生屬有15種,產於巴西及巴拉圭。

可見花生原產於南美洲巴西一説可信。

至於花生何時引入中國,現在瞭解,明代以前未有記載花生文獻。

記載花生文獻1503年(弘治十六年)江蘇《縣誌》,隨後有1504年(弘治十七年)《上海縣誌》和1506年(明正德元年)《姑蘇縣誌》。

清初王鳳九所著《匯書》明確指出,“此神(花生)閩中來”清初1655年王沄著《閩遊記略》中説:“落花生者——今江南亦植矣。

”清檀萃著《滇海虞衡志》(1799)記載,落花生為“宋元間棉花、番瓜、紅薯類,粵估從海上諸國得其種歸種,——、雷、廉、瓊多種之。

”因此可以認為16世紀初葉或中葉,即明代弘治嘉靖年間,華僑花生種子引進福建、廣東,然後引至他省,形成中國油料植物[3]。

2014年4月國際學界花生基因組完成了全測序,證明花生這個種本身確是交起源種;它兩個,一個是現在園藝上經常用蔓花生(學名Arachis duranensis),另一個叫Arachis ipaensis(英語:Arachis ipaensis),原產地玻利維亞、巴拉圭到阿根廷北部一帶。

4000年到6000年前,這兩個種阿根廷北部發生了雜交,形成了今天栽培花生祖先。

這意味着假如花生起源於其他地方,那麼那個地方同時有它兩個祖先種分佈才行,可以想象這種可能性基本零。

於栽培花生內部分子生物學分析表明,古老花生品種分佈於玻利維亞、巴拉圭一帶。

這些分子生物學證據和考古學證據大體相符合(,以前秘魯發現定年7600年前花生遺,現在看來可能是某種野生落花生屬植物籽粒)。

[5]

中國常有考古發掘出花生報道。

[5]

中國常有考古發掘出花生報道。

1961年,江西修水縣山背地區新石器遺址中發掘出疑似炭化花生種子,江西農學院鑑定花生,而考古工作組則地表示:“因為這類實物發現多,我們不能説得到了結論。

”1981年廣西賓陽雙橋村鄒圩公社出土了“花生化石”,但後證實只是陶製品。

[6]2007年,大量媒體報道西安文保中心專家確認距今2100年漢陽陵17號葬坑出土糧食殘遺中有花生新聞,[7][8][9][10][11][12]但見任何相關鑑定報告或研究論文。

[13]

早期古籍中有一些關於“花生”記載:西晉嵇含《南方草木狀》中有“千歲子”,其記載:“千歲子,有藤蔓出土,子根下。

須綠色,交加如織。

其子一苞恆二百餘顆,皮殼青黃色,殼中有肉如慄,味如。

幹者殼肉相離,撼之有聲,肉豆蔻。

出交趾。

”[14]其中描述植物像花生。

清朝《本草綱目拾遺》引唐朝段成式《酉陽雜俎》中記載“一種形如香芋,蔓生,藝者架小棚使蔓,花開亦落土結子如香芋,亦名花生。

”。

[15]元朝人賈銘《飲食知》載有“落花生,味甘,、性平,形如香芋,小兒多吃,滯氣消。

出一種落花生,長生果,味辛、、甘,性,形似豆莢,子如蓮肉,同生黃瓜及鴨蛋食,往往殺人,多食令精寒陽萎”[16],但這幾處記載花生“一苞恆二百餘顆”、“結子如香芋”、“架小棚使蔓”、“味辛、、甘”並不符合花生特性。

[原創研究?]

明朝記載花生文獻1503年(弘治十六年)江蘇《縣誌》,隨後有1504年(弘治十七年)《上海縣誌》和1506年(明正德元年)《姑蘇縣誌》。

但此時距離哥倫布發現大陸時間(1492)過去了十來年,當時中西方基本上處於隔絕狀態,花生是不太可能那麼傳到中國,可能是花生混用。

後明代黃省(1490~1540)書中提及:“甘美可食,莖葉如扁豆而細,謂香芋。

有引蔓開花,花落即生,名曰落花生。

”可見時人瞭解香芋與花生區別。

明朝人蘭茂《滇南本草》有花生記載。

據《明史》記載,正德六年(1511),當時中國人稱為“佛朗機”葡萄牙人武力佔領了剌加(今馬來西亞),到中國東南沿海一帶進行走私貿易。

16 世紀中期,有一些閩藉海商,與葡萄牙人做生意,花生很可能他們葡萄牙人手中得到並引種回家鄉。

浙江明代方誌中有“落花生原出福建”説法,清人張璐《逢原》中也説“生果產閩北”,這表明福建是引種花生地方。

明末清初學者方以智(1611-1671)《物理小識》中所描述落花生性狀、栽培方法包括味道,詳細和:“番豆名落花生,土露枝,二、三月種之,一畦不過數子,行枝如蕹菜虎耳藤,橫枝取土壓,藤上開花絲落土成實,冬後掘土取,殼有紋,豆黃白色,炒食甘香松子味。

”到明末清初,中國沿海地區花生種植普遍,多次從南美洲引種花生品種,最近一次1887年,《慈黔縣誌》記載:“落花生,縣境種,有一種東洋,粒,”。

產生於清乾隆年間(18世紀中期)曹雪芹著作《紅樓夢》第十九回,有一段賈寶玉瞎編故事,説是揚州黛山林子洞中耗子要學熬臘八粥,耗子打探得山下廟中米豆成倉,不可勝記,有果品五種:一紅棗,二栗子,三落花生,四菱角,五香芋……這個故事裏,“落花生”和“香芋”這兩種植物,地區分開來。

直到乾隆末年花生是筵席物,尋常人吃到。

舶入後,花生只在南方普及。

當時老北京吃花生,要通過大運河南方運來,清代學者郝懿行於18世紀80年代北京看到“友朋燕集,杯盤交錯,恆擘殼剖肉,炒食殊甘。

俗人謂落花生”。

到了清末,北方開始大量種植花生,主要丘陵地帶,花生五月播十月收,而冬小麥最晚要九月下種,種了花生,冬季土地只能放荒,得失。

紅薯當時北方普及,有此原因。

[17]

19世紀後,廣東高州、雷州、廉州、瓊州一帶,花生種植面積,用途多種多樣:作為出口海外商品,整車整車花生運上海船;作為禮品,它地包在紙包裏,貼上籤;作為宴席間配菜,考究地堆疊餐盤中;而作為下酒菜,早市到夜市可見。

直接食用,花生油當時福建、廣東一帶普遍地使用,做烹調油,像菜籽油一樣做照明用燈油。

1885年,廣東南海文人梁起(瑭)作《花生賦》贊雲:“仙子黃裳縐春縠,白錦單中籠紅玉。

有煎憂一寸心,照入勞民千萬屋”,指應該地人花生油照明一事。

後花生向北推廣山東、山西、河南、河北省份。

擴種過程中,花生各地得到了很多個俗名,普通“落花生”,有“土露子”“萬壽果”“生果”“人蔘豆”“地果”“滴露生”“無花果”“滴花生”“地豆”“落地松”“花松”“豆魁”“落花參”“番豆”“延壽果”“及第果”“地蠶”“白果”“相思果”。

廣東,其它方誌中記載了花生當地農民生計重要性,比如廣西潯州花生“每年出息,可抵谷石半。

”而廣西貴縣,“瘠土民,並無穀粒,其完糧完婚之事多藉此。

”

花生,稱落花生(植物名實圖考)、落生、落、地豆(滇海虞衡志、部分客家地區)、豆仁、落地松、生果(贛州志)、長果、果子、番豆(南城縣志)。

客家話以及粵西地區稱為番豆。

潮汕地區稱為地豆,潮汕話花生米稱為豆仁。

台灣稱為塗豆(thô͘-tāu)或寫作「土豆」[1][2](中國大陸其他地區有土豆來表示花生,但是多數情況土豆指是馬鈴薯),土豆種仁稱土豆仁,簡稱土仁。

中國早年稱其生果。

日本稱落花生 ,俗稱唐人豆或南京豆。

一年生草本。

根部有根瘤;莖直立或匍匐,長30-80釐米,莖和分枝有稜,黃色長柔毛,後變無毛。

腋生總狀花序,黃色蝶形花,受粉後子房與花托間子房柄迅速伸長,將子房送入土中,子房黑暗中才能發育成莢果,若沒有鑽入土中,子房會枯乾萎縮。

莢果長2-5釐米,1-1.3釐米,膨脹,莢,種子(花生仁)呈橢圓、圓錐形狀,橫徑0.5-1釐米,種皮紅色、紅色、黃色、紫色、黑色。

花果期6-8月[3]。

花生是豆科落花生屬1種,俗稱花生和黃花生。

該屬20餘種。

關於花生原產地,文獻記載有原產巴西、原產中國、原產埃及三種説法。

認為,花生原產秘魯和巴西,秘魯沿海地帶史前廢墟中發現大量古代花生,可追溯到7600年前。

哥倫布遠航時期,航海家將花生莢果帶至西班牙,1535年出版《西印度通史》中記載花生西班牙文為“瑪尼”(Maní),後傳播到世界各地。

伯基爾記載[4],哥倫布1492年發現美洲,,西班牙派出奧維耶多到海地任管理資源長官,奧維耶多於1513-1524年海地。

他記載當時印第安人園圃中大量種植花生。

林奈植物種志(1753)記載,花生產地巴西、秘魯。

哈欽森(Evolution and Phylogeny of Flowering Plants, 1964)記載花生原產於熱帶美洲。

J. C. 威利斯著作(A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8 ed. 1973)中記載花生屬有15種,產於巴西及巴拉圭。

可見花生原產於南美洲巴西一説可信。

至於花生何時引入中國,現在瞭解,明代以前未有記載花生文獻。

記載花生文獻1503年(弘治十六年)江蘇《縣誌》,隨後有1504年(弘治十七年)《上海縣誌》和1506年(明正德元年)《姑蘇縣誌》。

清初王鳳九所著《匯書》明確指出,“此神(花生)閩中來”清初1655年王沄著《閩遊記略》中説:“落花生者——今江南亦植矣。

”清檀萃著《滇海虞衡志》(1799)記載,落花生為“宋元間棉花、番瓜、紅薯類,粵估從海上諸國得其種歸種,——、雷、廉、瓊多種之。

”因此可以認為16世紀初葉或中葉,即明代弘治嘉靖年間,華僑花生種子引進福建、廣東,然後引至他省,形成中國油料植物[3]。

2014年4月國際學界花生基因組完成了全測序,證明花生這個種本身確是交起源種;它兩個,一個是現在園藝上經常用蔓花生(學名Arachis duranensis),另一個叫Arachis ipaensis(英語:Arachis ipaensis),原產地玻利維亞、巴拉圭到阿根廷北部一帶。

4000年到6000年前,這兩個種阿根廷北部發生了雜交,形成了今天栽培花生祖先。

這意味着假如花生起源於其他地方,那麼那個地方同時有它兩個祖先種分佈才行,可以想象這種可能性基本零。

於栽培花生內部分子生物學分析表明,古老花生品種分佈於玻利維亞、巴拉圭一帶。

這些分子生物學證據和考古學證據大體相符合(,以前秘魯發現定年7600年前花生遺,現在看來可能是某種野生落花生屬植物籽粒)。

[5]

中國常有考古發掘出花生報道。

1958年浙江吳興錢山漾新石器遺址中,發掘出疑似炭化花生種子,浙江農學院鑑定花生;然而70年代中國科學院出的意見是標本籽粒過於損,鑑定。

1961年,江西修水縣山背地區新石器遺址中發掘出疑似炭化花生種子,江西農學院鑑定花生,而考古工作組則地表示:“因為這類實物發現多,我們不能説得到了結論。

”1981年廣西賓陽雙橋村鄒圩公社出土了“花生化石”,但後證實只是陶製品。

[6]2007年,大量媒體報道西安文保中心專家確認距今2100年漢陽陵17號葬坑出土糧食殘遺中有花生新聞,[7][8][9][10][11][12]但見任何相關鑑定報告或研究論文。

[13]

早期古籍中有一些關於“花生”記載:西晉嵇含《南方草木狀》中有“千歲子”,其記載:“千歲子,有藤蔓出土,子根下。

須綠色,交加如織。

其子一苞恆二百餘顆,皮殼青黃色,殼中有肉如慄,味如。

幹者殼肉相離,撼之有聲,肉豆蔻。

出交趾。

”[14]其中描述植物像花生。

清朝《本草綱目拾遺》引唐朝段成式《酉陽雜俎》中記載“一種形如香芋,蔓生,藝者架小棚使蔓,花開亦落土結子如香芋,亦名花生。

”。

[15]元朝人賈銘《飲食知》載有“落花生,味甘,、性平,形如香芋,小兒多吃,滯氣消。

出一種落花生,長生果,味辛、、甘,性,形似豆莢,子如蓮肉,同生黃瓜及鴨蛋食,往往殺人,多食令精寒陽萎”[16],但這幾處記載花生“一苞恆二百餘顆”、“結子如香芋”、“架小棚使蔓”、“味辛、、甘”並不符合花生特性。

[原創研究?]

明朝記載花生文獻1503年(弘治十六年)江蘇《縣誌》,隨後有1504年(弘治十七年)《上海縣誌》和1506年(明正德元年)《姑蘇縣誌》。

但此時距離哥倫布發現大陸時間(1492)過去了十來年,當時中西方基本上處於隔絕狀態,花生是不太可能那麼傳到中國,可能是花生混用。

後明代黃省(1490~1540)書中提及:“甘美可食,莖葉如扁豆而細,謂香芋。

有引蔓開花,花落即生,名曰落花生。

”可見時人瞭解香芋與花生區別。

明朝人蘭茂《滇南本草》有花生記載。

據《明史》記載,正德六年(1511),當時中國人稱為“佛朗機”葡萄牙人武力佔領了剌加(今馬來西亞),到中國東南沿海一帶進行走私貿易。

16 世紀中期,有一些閩藉海商,與葡萄牙人做生意,花生很可能他們葡萄牙人手中得到並引種回家鄉。

浙江明代方誌中有“落花生原出福建”説法,清人張璐《逢原》中也説“生果產閩北”,這表明福建是引種花生地方。

明末清初學者方以智(1611-1671)《物理小識》中所描述落花生性狀、栽培方法包括味道,詳細和:“番豆名落花生,土露枝,二、三月種之,一畦不過數子,行枝如蕹菜虎耳藤,橫枝取土壓,藤上開花絲落土成實,冬後掘土取,殼有紋,豆黃白色,炒食甘香松子味。

”到明末清初,中國沿海地區花生種植普遍,多次從南美洲引種花生品種,最近一次1887年,《慈黔縣誌》記載:“落花生,縣境種,有一種東洋,粒,”。

產生於清乾隆年間(18世紀中期)曹雪芹著作《紅樓夢》第十九回,有一段賈寶玉瞎編故事,説是揚州黛山林子洞中耗子要學熬臘八粥,耗子打探得山下廟中米豆成倉,不可勝記,有果品五種:一紅棗,二栗子,三落花生,四菱角,五香芋……這個故事裏,“落花生”和“香芋”這兩種植物,地區分開來。

直到乾隆末年花生是筵席物,尋常人吃到。

舶入後,花生只在南方普及。

當時老北京吃花生,要通過大運河南方運來,清代學者郝懿行於18世紀80年代北京看到“友朋燕集,杯盤交錯,恆擘殼剖肉,炒食殊甘。

俗人謂落花生”。

到了清末,北方開始大量種植花生,主要丘陵地帶,花生五月播十月收,而冬小麥最晚要九月下種,種了花生,冬季土地只能放荒,得失。

紅薯當時北方普及,有此原因。

[17]

19世紀後,廣東高州、雷州、廉州、瓊州一帶,花生種植面積,用途多種多樣:作為出口海外商品,整車整車花生運上海船;作為禮品,它地包在紙包裏,貼上籤;作為宴席間配菜,考究地堆疊餐盤中;而作為下酒菜,早市到夜市可見。

直接食用,花生油當時福建、廣東一帶普遍地使用,做烹調油,像菜籽油一樣做照明用燈油。

1885年,廣東南海文人梁起(瑭)作《花生賦》贊雲:“仙子黃裳縐春縠,白錦單中籠紅玉。

有煎憂一寸心,照入勞民千萬屋”,指應該地人花生油照明一事。

後花生向北推廣山東、山西、河南、河北省份。

擴種過程中,花生各地得到了很多個俗名,普通“落花生”,有“土露子”“萬壽果”“生果”“人蔘豆”“地果”“滴露生”“無花果”“滴花生”“地豆”“落地松”“花松”“豆魁”“落花參”“番豆”“延壽果”“及第果”“地蠶”“白果”“相思果”。

廣東,其它方誌中記載了花生當地農民生計重要性,比如廣西潯州花生“每年出息,可抵谷石半。

”而廣西貴縣,“瘠土民,並無穀粒,其完糧完婚之事多藉此。

”

現代作家許地山美文《落花生》中有這樣一段描述:“這小小的豆像那好看蘋果、桃子、石榴,它們懸枝上,鮮紅嫩綠顏色,令人而發生羨慕心。

它只把果子埋地底,等到,容人它挖出來。

你們看見一棵花生瑟縮地長地上,不能辨出它有沒有,等到你接觸它才能知道。

” 許地山物喻人,提倡人要像落花生,文章描述了落花生這種植物之處。

落花生,稱花生,豆科,落花生屬。

它像大多數植物那樣生長地面以上、掛枝頭,卻深埋在地下。

花生開花授粉後,子房基部會長出一根果針,向下生長到地面後會插入土裏,花生黑暗地下發育。

花生今天是非見經濟作物,有炒花生、煮花生、花生湯、花生糕、花生糖、花生花樣翻新花生美食,有優質花生油,做飼料花生秧,做肥料花生渣,滲透到中國人生活方方面面。

不過,作為一種外來植物,它中國人熟悉和接受,有一個漫長過程。

“千歲子”“香芋”“落花生” 現在認為花生原產地南美洲。

2014年4月,國際學界花生基因組完成了測序,證明花生是交起源物種,它兩個,一個是現在園藝上經常用蔓花生,另一個叫Arachis-ipaensis,二者原產地南美玻利維亞、巴拉圭到阿根廷北部一帶。

距今60004000年前,這兩個物種發生了雜交,形成了今天栽培花生祖先。

很多南美原產作物一樣,花生是地理發現後,從南美傳到歐洲、非洲和亞洲地。

有學者提出,地理發現(15世紀末)之前,中國古籍上出現了關於“花生”記載。

西晉嵇含《南方草木狀》(304年)中有“千歲子”一條,説:“有藤蔓出土,子根下,須綠色,交加如織,其子一苞恆二百餘顆,皮殼青黃色,殼中有肉如慄,味如;幹者殼肉相離,撼之有聲,肉豆蔻。

”有人認為這裏説“千歲子”,可能花生。

晚唐段成式(803~863年)《酉陽雜俎》:“一種形如香芋,蔓生,藝者架小棚使蔓,花開亦落土結子如香芋,亦名花生。

”因為這種“花生”得像“香芋”,所以那後人們“香芋”和“花生”“落花生”並用或者混用。

比如出版於明代弘治十七年(1504年)《上海縣誌》中所記“香芋”,有人認為指花生。

説西晉和晚唐這兩條年代記載,説弘治十七年,當時中西方基本上處於隔絕狀態,花生是可能那麼傳到中國。

因此,有學者得出結論,中國有原產花生。

不過,我們現在説花生生物學特徵古書中描述比一下,會發現不論是“千歲子”“花生”還是“香芋”,不是花生。

明末,花生第一次傳入中國 據《明史》記載,正德六年(1511),當時中國人稱為“佛朗機”葡萄牙人武力佔領了刺加(今馬來西亞),到中國東南沿海一帶進行走私貿易。

16世紀中期,有一些閩籍海商,與葡萄牙人做生意,花生很可能他們葡萄牙人手中得到並引種回家鄉。

浙江明代方誌中有“落花生原出福建”説法,清人張璐《逢原》中也説“生果產閩北”,這表明福建是引種花生地方。

花生喜歡乾燥氣候和鬆透氣土壤,福建、廣東地方具備這些條件。

因此,到明朝末年,17世紀初,福建泉州、漳州、興化、邵武、汀州,廣東廣州、潮州、高州、雷州、廉州、瓊州府種有花生,接下來擴展到廣西一些府縣。

到了清代初期,安徽、江西、雲南有少量花生種植。

19世紀後,花生向北推廣山東、山西、河南、河北省份。

擴種過程中,花生各地得到了很多個俗名,普通“落花生”,有“土露子”“萬壽果”“生果”“人蔘豆”“地果”“滴露生”“無花果”“滴花生”“地豆”“落地松”“花松”“豆魁”“落花參”“番豆”“延壽果”“及第果”“地蠶”“白果”“相思果”。

花生天然具有商品屬性,種植花生地方,能靠它獲利。

花生抗旱性強、食味,但是有生育期長、莢果後遺落土中、收穫困、產量缺點。

延伸閱讀…

直接食用,花生油當時福建、廣東一帶普遍地使用,做烹調油,像菜籽油一樣作照明用燈油。

廣東,其他方誌中記載了花生當地農民生計重要性,比如廣西潯州花生“每年出息,可抵谷石半”。

而廣西貴縣,“瘠土民,並無穀粒,其完糧完婚之事多藉此”。

花生我國傳到了亞洲其他地方以及非洲一些地方。

日本人向來落花生稱為“南京豆”“隱元豆”,記載,它是中國隱元和尚於順治十一年(1654年)引種到日本。

印度梵語中,沒有花生一詞,由此可知花生不是印度古代作物,有學者認為印度栽培花生是中國傳入。

非洲剛果布朗氏1818年《剛果植物誌》中稱:“花生是中國傳入印度、錫蘭及馬來羣島,爾後傳入非洲。

” 值得注意的是,這種明末引進栽培花生,是栽培花生中古老類型,俗稱“花生”。

花生抗旱性強、食味,但是有生育期長、莢果後遺落土中、收穫困、產量缺點。

19世紀中後期,另一個花生新品種傳入中國,取代了花生,成為我國現在種植花生品種,它花生。

“花生”取代“花生” 於明末清初引進中國“花生”很多地方種植,所以很多國人以為它是中國原產,習慣稱其“本地花生”,而傳入“體肥碩”大花生,稱“洋花生”。

如果專業角度來説,這種美國花生當時稱“佛吉利亞種”。

花生小花生相比,雖然含油量遜,但顆粒大,產量,後來山東各地取代了原有小花生。

《重修莒志》載:“落花生,曰生果,舊惟有者,清光緒間始輸入大者,曰洋花生,嶺地沙土藝,易生多獲,出口大宗。

”《重修泰安縣志》載:“花生,一名生果,惟有短小之一種,種者。

清光緒十許年後,西洋種輸入,體肥碩,山陬水澨播植五穀,不能豐獲,藝花生,收入頓增,故種者日多。

今年且為出口大宗,民間經濟力因之而漲。

此新興利,無有。

” 德佔青島時期,德國人曾在那裏設置“農業改良場”,重點開展花生品種和栽培技術研究,使花生產量提高。

晚清、民國時期,山東是中國最花生生產和出口省份,正如晚清山東《續安邱新志》中説:“青島通商以來,舟車,落花生仁出洋大宗。

”山東花生出口日本,1908年開始直接輸入歐洲市場。

據《中國近代農業史資料》載:“(山東)1908年起,以法國馬賽主要目的地花生輸出,九萬五千擔上升到1911年七十九萬七千擔。

”花生目前是中國主導花生品種,而山東是中國花生產省份。

後來,花生山東傳到中國其他省份,取代了原有小花生,直至花生某些地區絕跡。

因為山東是引種大花生省份,各地有稱這種大花生為“山東大花生”。

陝西《南鄭縣志》載:“落花生,光緒二十年前,所種者純為小花生,後花生種輸入,收穫量。

宣統間,花生絕種。

”河南《縣新志》載:“今十餘年來,縣西北一帶沙地多種洋花生,產量,為新增農產……為出口大宗。

” 花生具有抗旱性和各種環境適應性,種植種糧谷沙沖積地帶,可充分利用土地資源,地增加當地農民收入。

高粱外,花生可以和大部分穀類作物輪作,和薯類、豆類作物可以輪作。

於花生加入,很多地方輪作制度發生了變化,比如南方部分地區原來一年稻麥兩熟制變成了兩年六熟制:花生—晚稻—冬甘薯(或麥類、蔬菜)—早稻—晚稻—麥類(或冬甘薯、豌豆),大大地提高了土地利用率。

現代作家許地山美文《落花生》中有這樣一段描述:“這小小的豆像那好看蘋果、桃子、石榴,它們懸枝上,鮮紅嫩綠顏色,令人而發生羨慕心。

它只把果子埋地底,等到,容人它挖出來。

你們看見一棵花生瑟縮地長地上,不能辨出它有沒有,等到你接觸它才能知道。

” 許地山物喻人,提倡人要像落花生,文章描述了落花生這種植物之處。

落花生,稱花生,豆科,落花生屬。

它像大多數植物那樣生長地面以上、掛枝頭,卻深埋在地下。

花生開花授粉後,子房基部會長出一根果針,向下生長到地面後會插入土裏,花生黑暗地下發育。

花生今天是非見經濟作物,有炒花生、煮花生、花生湯、花生糕、花生糖、花生花樣翻新花生美食,有優質花生油,做飼料花生秧,做肥料花生渣,滲透到中國人生活方方面面。

不過,作為一種外來植物,它中國人熟悉和接受,有一個漫長過程。

現在認為花生原產地南美洲。

2014年4月,國際學界花生基因組完成了測序,證明花生是交起源物種,它兩個,一個是現在園藝上經常用蔓花生,另一個叫Arachis-ipaensis,二者原產地南美玻利維亞、巴拉圭到阿根廷北部一帶。

距今60004000年前,這兩個物種發生了雜交,形成了今天栽培花生祖先。

很多南美原產作物一樣,花生是地理發現後,從南美傳到歐洲、非洲和亞洲地。

有學者提出,地理發現(15世紀末)之前,中國古籍上出現了關於“花生”記載。

西晉嵇含《南方草木狀》(304年)中有“千歲子”一條,説:“有藤蔓出土,子根下,須綠色,交加如織,其子一苞恆二百餘顆,皮殼青黃色,殼中有肉如慄,味如;幹者殼肉相離,撼之有聲,肉豆蔻。

”有人認為這裏説“千歲子”,可能花生。

晚唐段成式(803~863年)《酉陽雜俎》:“一種形如香芋,蔓生,藝者架小棚使蔓,花開亦落土結子如香芋,亦名花生。

”因為這種“花生”得像“香芋”,所以那後人們“香芋”和“花生”“落花生”並用或者混用。

比如出版於明代弘治十七年(1504年)《上海縣誌》中所記“香芋”,有人認為指花生。

説西晉和晚唐這兩條年代記載,説弘治十七年,當時中西方基本上處於隔絕狀態,花生是可能那麼傳到中國。

因此,有學者得出結論,中國有原產花生。

不過,我們現在説花生生物學特徵古書中描述比一下,會發現不論是“千歲子”“花生”還是“香芋”,不是花生。

明末,花生第一次傳入中國 據《明史》記載,正德六年(1511),當時中國人稱為“佛朗機”葡萄牙人武力佔領了刺加(今馬來西亞),到中國東南沿海一帶進行走私貿易。

16世紀中期,有一些閩籍海商,與葡萄牙人做生意,花生很可能他們葡萄牙人手中得到並引種回家鄉。

浙江明代方誌中有“落花生原出福建”説法,清人張璐《逢原》中也説“生果產閩北”,這表明福建是引種花生地方。

花生喜歡乾燥氣候和鬆透氣土壤,福建、廣東地方具備這些條件。

因此,到明朝末年,17世紀初,福建泉州、漳州、興化、邵武、汀州,廣東廣州、潮州、高州、雷州、廉州、瓊州府種有花生,接下來擴展到廣西一些府縣。

到了清代初期,安徽、江西、雲南有少量花生種植。

19世紀後,花生向北推廣山東、山西、河南、河北省份。

擴種過程中,花生各地得到了很多個俗名,普通“落花生”,有“土露子”“萬壽果”“生果”“人蔘豆”“地果”“滴露生”“無花果”“滴花生”“地豆”“落地松”“花松”“豆魁”“落花參”“番豆”“延壽果”“及第果”“地蠶”“白果”“相思果”。

花生天然具有商品屬性,種植花生地方,能靠它獲利。

廣東高州、雷州、廉州、瓊州一帶,花生種植面積,用途多種多樣:作為出口海外商品,整車整車花生運上海船;作為禮品,它地包在紙包裏,貼上籤;作為宴席間配菜,考究地堆疊餐盤中;而作為下酒菜,早市到夜市可見。

直接食用,花生油當時福建、廣東一帶普遍地使用,做烹調油,像菜籽油一樣作照明用燈油。

廣東,其他方誌中記載了花生當地農民生計重要性,比如廣西潯州花生“每年出息,可抵谷石半”。

而廣西貴縣,“瘠土民,並無穀粒,其完糧完婚之事多藉此”。

花生我國傳到了亞洲其他地方以及非洲一些地方。

日本人向來落花生稱為“南京豆”“隱元豆”,記載,它是中國隱元和尚於順治十一年(1654年)引種到日本。

印度梵語中,沒有花生一詞,由此可知花生不是印度古代作物,有學者認為印度栽培花生是中國傳入。

非洲剛果布朗氏1818年《剛果植物誌》中稱:“花生是中國傳入印度、錫蘭及馬來羣島,爾後傳入非洲。

” 值得注意的是,這種明末引進栽培花生,是栽培花生中古老類型,俗稱“花生”。

花生抗旱性強、食味,但是有生育期長、莢果後遺落土中、收穫困、產量缺點。

延伸閱讀…

19世紀中後期,另一個花生新品種傳入中國,取代了花生,成為我國現在種植花生品種,它花生。

於明末清初引進中國“花生”很多地方種植,所以很多國人以為它是中國原產,習慣稱其“本地花生”,而傳入“體肥碩”大花生,稱“洋花生”。

如果專業角度來説,這種美國花生當時稱“佛吉利亞種”。

花生小花生相比,雖然含油量遜,但顆粒大,產量,後來山東各地取代了原有小花生。

《重修莒志》載:“落花生,曰生果,舊惟有者,清光緒間始輸入大者,曰洋花生,嶺地沙土藝,易生多獲,出口大宗。

”《重修泰安縣志》載:“花生,一名生果,惟有短小之一種,種者。

清光緒十許年後,西洋種輸入,體肥碩,山陬水澨播植五穀,不能豐獲,藝花生,收入頓增,故種者日多。

今年且為出口大宗,民間經濟力因之而漲。

此新興利,無有。

” 德佔青島時期,德國人曾在那裏設置“農業改良場”,重點開展花生品種和栽培技術研究,使花生產量提高。

晚清、民國時期,山東是中國最花生生產和出口省份,正如晚清山東《續安邱新志》中説:“青島通商以來,舟車,落花生仁出洋大宗。

”山東花生出口日本,1908年開始直接輸入歐洲市場。

據《中國近代農業史資料》載:“(山東)1908年起,以法國馬賽主要目的地花生輸出,九萬五千擔上升到1911年七十九萬七千擔。

”花生目前是中國主導花生品種,而山東是中國花生產省份。

後來,花生山東傳到中國其他省份,取代了原有小花生,直至花生某些地區絕跡。

因為山東是引種大花生省份,各地有稱這種大花生為“山東大花生”。

陝西《南鄭縣志》載:“落花生,光緒二十年前,所種者純為小花生,後花生種輸入,收穫量。

宣統間,花生絕種。

”河南《縣新志》載:“今十餘年來,縣西北一帶沙地多種洋花生,產量,為新增農產……為出口大宗。

” 花生具有抗旱性和各種環境適應性,種植種糧谷沙沖積地帶,可充分利用土地資源,地增加當地農民收入。

高粱外,花生可以和大部分穀類作物輪作,和薯類、豆類作物可以輪作。

於花生加入,很多地方輪作制度發生了變化,比如南方部分地區原來一年稻麥兩熟制變成了兩年六熟制:花生—晚稻—冬甘薯(或麥類、蔬菜)—早稻—晚稻—麥類(或冬甘薯、豌豆),大大地提高了土地利用率。

現代作家許地山美文《落花生》中有這樣一段描述:“這小小的豆像那好看蘋果、桃子、石榴,它們懸枝上,鮮紅嫩綠顏色,令人而發生羨慕心。

它只把果子埋地底,等到,容人它挖出來。

你們看見一棵花生瑟縮地長地上,不能辨出它有沒有,等到你接觸它才能知道。

” 許地山物喻人,提倡人要像落花生,文章描述了落花生這種植物之處。

落花生,稱花生,豆科,落花生屬。

它像大多數植物那樣生長地面以上、掛枝頭,卻深埋在地下。

花生開花授粉後,子房基部會長出一根果針,向下生長到地面後會插入土裏,花生黑暗地下發育。

花生今天是非見經濟作物,有炒花生、煮花生、花生湯、花生糕、花生糖、花生花樣翻新花生美食,有優質花生油,做飼料花生秧,做肥料花生渣,滲透到中國人生活方方面面。

不過,作為一種外來植物,它中國人熟悉和接受,有一個漫長過程。

“千歲子”“香芋”“落花生” 現在認為花生原產地南美洲。

2014年4月,國際學界花生基因組完成了測序,證明花生是交起源物種,它兩個,一個是現在園藝上經常用蔓花生,另一個叫Arachis-ipaensis,二者原產地南美玻利維亞、巴拉圭到阿根廷北部一帶。

距今60004000年前,這兩個物種發生了雜交,形成了今天栽培花生祖先。

很多南美原產作物一樣,花生是地理發現後,從南美傳到歐洲、非洲和亞洲地。

有學者提出,地理發現(15世紀末)之前,中國古籍上出現了關於“花生”記載。

西晉嵇含《南方草木狀》(304年)中有“千歲子”一條,説:“有藤蔓出土,子根下,須綠色,交加如織,其子一苞恆二百餘顆,皮殼青黃色,殼中有肉如慄,味如;幹者殼肉相離,撼之有聲,肉豆蔻。

”有人認為這裏説“千歲子”,可能花生。

晚唐段成式(803~863年)《酉陽雜俎》:“一種形如香芋,蔓生,藝者架小棚使蔓,花開亦落土結子如香芋,亦名花生。

”因為這種“花生”得像“香芋”,所以那後人們“香芋”和“花生”“落花生”並用或者混用。

比如出版於明代弘治十七年(1504年)《上海縣誌》中所記“香芋”,有人認為指花生。

説西晉和晚唐這兩條年代記載,説弘治十七年,當時中西方基本上處於隔絕狀態,花生是可能那麼傳到中國。

因此,有學者得出結論,中國有原產花生。

不過,我們現在説花生生物學特徵古書中描述比一下,會發現不論是“千歲子”“花生”還是“香芋”,不是花生。

明末,花生第一次傳入中國 據《明史》記載,正德六年(1511),當時中國人稱為“佛朗機”葡萄牙人武力佔領了刺加(今馬來西亞),到中國東南沿海一帶進行走私貿易。

16世紀中期,有一些閩籍海商,與葡萄牙人做生意,花生很可能他們葡萄牙人手中得到並引種回家鄉。

浙江明代方誌中有“落花生原出福建”説法,清人張璐《逢原》中也説“生果產閩北”,這表明福建是引種花生地方。

花生喜歡乾燥氣候和鬆透氣土壤,福建、廣東地方具備這些條件。

因此,到明朝末年,17世紀初,福建泉州、漳州、興化、邵武、汀州,廣東廣州、潮州、高州、雷州、廉州、瓊州府種有花生,接下來擴展到廣西一些府縣。

到了清代初期,安徽、江西、雲南有少量花生種植。

19世紀後,花生向北推廣山東、山西、河南、河北省份。

擴種過程中,花生各地得到了很多個俗名,普通“落花生”,有“土露子”“萬壽果”“生果”“人蔘豆”“地果”“滴露生”“無花果”“滴花生”“地豆”“落地松”“花松”“豆魁”“落花參”“番豆”“延壽果”“及第果”“地蠶”“白果”“相思果”。

花生天然具有商品屬性,種植花生地方,能靠它獲利。

廣東高州、雷州、廉州、瓊州一帶,花生種植面積,用途多種多樣:作為出口海外商品,整車整車花生運上海船;作為禮品,它地包在紙包裏,貼上籤;作為宴席間配菜,考究地堆疊餐盤中;而作為下酒菜,早市到夜市可見。

直接食用,花生油當時福建、廣東一帶普遍地使用,做烹調油,像菜籽油一樣作照明用燈油。

廣東,其他方誌中記載了花生當地農民生計重要性,比如廣西潯州花生“每年出息,可抵谷石半”。

而廣西貴縣,“瘠土民,並無穀粒,其完糧完婚之事多藉此”。

花生我國傳到了亞洲其他地方以及非洲一些地方。

日本人向來落花生稱為“南京豆”“隱元豆”,記載,它是中國隱元和尚於順治十一年(1654年)引種到日本。

印度梵語中,沒有花生一詞,由此可知花生不是印度古代作物,有學者認為印度栽培花生是中國傳入。

非洲剛果布朗氏1818年《剛果植物誌》中稱:“花生是中國傳入印度、錫蘭及馬來羣島,爾後傳入非洲。

” 值得注意的是,這種明末引進栽培花生,是栽培花生中古老類型,俗稱“花生”。

花生抗旱性強、食味,但是有生育期長、莢果後遺落土中、收穫困、產量缺點。

19世紀中後期,另一個花生新品種傳入中國,取代了花生,成為我國現在種植花生品種,它花生。

“花生”取代“花生” 於明末清初引進中國“花生”很多地方種植,所以很多國人以為它是中國原產,習慣稱其“本地花生”,而傳入“體肥碩”大花生,稱“洋花生”。

如果專業角度來説,這種美國花生當時稱“佛吉利亞種”。

花生小花生相比,雖然含油量遜,但顆粒大,產量,後來山東各地取代了原有小花生。

《重修莒志》載:“落花生,曰生果,舊惟有者,清光緒間始輸入大者,曰洋花生,嶺地沙土藝,易生多獲,出口大宗。

”《重修泰安縣志》載:“花生,一名生果,惟有短小之一種,種者。

清光緒十許年後,西洋種輸入,體肥碩,山陬水澨播植五穀,不能豐獲,藝花生,收入頓增,故種者日多。

今年且為出口大宗,民間經濟力因之而漲。

此新興利,無有。

” 德佔青島時期,德國人曾在那裏設置“農業改良場”,重點開展花生品種和栽培技術研究,使花生產量提高。

晚清、民國時期,山東是中國最花生生產和出口省份,正如晚清山東《續安邱新志》中説:“青島通商以來,舟車,落花生仁出洋大宗。

”山東花生出口日本,1908年開始直接輸入歐洲市場。

據《中國近代農業史資料》載:“(山東)1908年起,以法國馬賽主要目的地花生輸出,九萬五千擔上升到1911年七十九萬七千擔。

”花生目前是中國主導花生品種,而山東是中國花生產省份。

後來,花生山東傳到中國其他省份,取代了原有小花生,直至花生某些地區絕跡。

因為山東是引種大花生省份,各地有稱這種大花生為“山東大花生”。

陝西《南鄭縣志》載:“落花生,光緒二十年前,所種者純為小花生,後花生種輸入,收穫量。

宣統間,花生絕種。

”河南《縣新志》載:“今十餘年來,縣西北一帶沙地多種洋花生,產量,為新增農產……為出口大宗。

” 花生具有抗旱性和各種環境適應性,種植種糧谷沙沖積地帶,可充分利用土地資源,地增加當地農民收入。

高粱外,花生可以和大部分穀類作物輪作,和薯類、豆類作物可以輪作。

於花生加入,很多地方輪作制度發生了變化,比如南方部分地區原來一年稻麥兩熟制變成了兩年六熟制:花生—晚稻—冬甘薯(或麥類、蔬菜)—早稻—晚稻—麥類(或冬甘薯、豌豆),大大地提高了土地利用率。

現代作家許地山美文《落花生》中有這樣一段描述:“這小小的豆像那好看蘋果、桃子、石榴,它們懸枝上,鮮紅嫩綠顏色,令人而發生羨慕心。

它只把果子埋地底,等到,容人它挖出來。

你們看見一棵花生瑟縮地長地上,不能辨出它有沒有,等到你接觸它才能知道。

” 許地山物喻人,提倡人要像落花生,文章描述了落花生這種植物之處。

落花生,稱花生,豆科,落花生屬。

它像大多數植物那樣生長地面以上、掛枝頭,卻深埋在地下。

花生開花授粉後,子房基部會長出一根果針,向下生長到地面後會插入土裏,花生黑暗地下發育。

花生今天是非見經濟作物,有炒花生、煮花生、花生湯、花生糕、花生糖、花生花樣翻新花生美食,有優質花生油,做飼料花生秧,做肥料花生渣,滲透到中國人生活方方面面。

不過,作為一種外來植物,它中國人熟悉和接受,有一個漫長過程。

現在認為花生原產地南美洲。

2014年4月,國際學界花生基因組完成了測序,證明花生是交起源物種,它兩個,一個是現在園藝上經常用蔓花生,另一個叫Arachis-ipaensis,二者原產地南美玻利維亞、巴拉圭到阿根廷北部一帶。

距今60004000年前,這兩個物種發生了雜交,形成了今天栽培花生祖先。

很多南美原產作物一樣,花生是地理發現後,從南美傳到歐洲、非洲和亞洲地。

有學者提出,地理發現(15世紀末)之前,中國古籍上出現了關於“花生”記載。

西晉嵇含《南方草木狀》(304年)中有“千歲子”一條,説:“有藤蔓出土,子根下,須綠色,交加如織,其子一苞恆二百餘顆,皮殼青黃色,殼中有肉如慄,味如;幹者殼肉相離,撼之有聲,肉豆蔻。

”有人認為這裏説“千歲子”,可能花生。

晚唐段成式(803~863年)《酉陽雜俎》:“一種形如香芋,蔓生,藝者架小棚使蔓,花開亦落土結子如香芋,亦名花生。

”因為這種“花生”得像“香芋”,所以那後人們“香芋”和“花生”“落花生”並用或者混用。

比如出版於明代弘治十七年(1504年)《上海縣誌》中所記“香芋”,有人認為指花生。

説西晉和晚唐這兩條年代記載,説弘治十七年,當時中西方基本上處於隔絕狀態,花生是可能那麼傳到中國。

因此,有學者得出結論,中國有原產花生。

不過,我們現在説花生生物學特徵古書中描述比一下,會發現不論是“千歲子”“花生”還是“香芋”,不是花生。