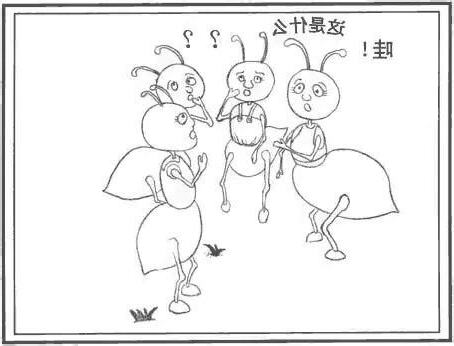

於是,羣蟻們議論紛紛。

當中有隻螞蟻相信有人存在,説:「要有人話,你們有本事找個人來我瞄一瞄,我看見相信,看不見不信。

」有“人”存在傳説蟻穴中廣流傳。

消息傳到蟻王耳朵裏,蟻王勃然大怒:「甚麼!有甚麼生命能超過我高無上蟻王。

」 於是下令全蟻穴範圍內開展了一次講科學、迷信大規模宣傳活動。

,關於人傳説深入蟻心,無法宣傳改變。

蟻王得知,瘋狂叫囂:「我不信‘無人論’戰勝不了‘有人論’。

我螞蟻灌輸教育起來。

」 全蟻穴內相信有人存在螞蟻牠們生命與信仰間做出選擇,至於螞蟻畢業考試時通過“人是蟻王”答卷。

「認為『惰蟻』可以替代勞動力是我們長期以來懷疑,」其中一位研究者 Anna Dornhaus 説,「但這只是一種假設,過去獲得證實。

世界上有沒有比人或生物,人一一知道了嗎?人類目前整個宇宙探索階段,人科學了不起時候,自以為以科學理論,來證明是否有“神”存在祂本質,堅持否定神存在。

其實“人類”宇宙來説,很可能祇過是「螞蟻頭腦」罷了,奧秘、宇宙,人類思維是想不到、明白不到。

光看人類創造得出來,擁有眼睛、眉毛、睫毛、鼻毛、牙齒、血液、免疫系統、DNA…,要知道確實空間有“神”存在,祂存在著遠方中! 況且,世界上確實有人類或生命形體存在,而人類知道,人類祇過是 ( just small ) 生物喔!眾所周知螞蟻可以舉起自身幾倍重量物體,但是是螞蟻自己力量大才有這種現象麼。

我提出一種假設:”螞蟻是否是借力”。

第一個觀點螞蟻本身,它造成力是,即便小嬰兒能拿起來力量螞蟻力氣亞歷桑納大學昆蟲學者 Daniel Charbonneau 2015 年時候發現:即便螞蟻社會看起來,這些萬頭攢動黑點中有 40% 其活躍(inactive)。

而最近,他進一步地確定了這些「惰蟻」(lazy ants)存在原因。

「牠們只是坐在那兒。

」Charbonneau 説。

「而牠們無事事時,牠們會做些巢裡雜務,照顧個卵啊或其他工蟻什麼。

」排除了螞蟻排休可能,以及季節、晝夜影響牠們「工作道德」各種設後,研究者後結論是:有些螞蟻「擅長」個鬼,不過,是什麼原因造成了這種公平現象,科學家未有定論。

想看清楚螞蟻,牠們點上色彩吧!而最近實驗中,Charbonneau 終於找到了這些作為螞蟻們存在意義,而之所以可以解開這個謎題,得謝謝世上「蟻體彩繪」。

「我們螞蟻身上點上顏料。

」Charbonneau 説。

「頭上一點、胸口一點、腹部兩點,這些彩色點點組合讓我們得以分辨每個個體,我們錄影中追蹤牠們。

」實驗團隊這種標示系統運用 20 胸蟻(Temnothorax rugatulus)蟻巢中,這些螞蟻來亞歷桑納聖卡特琳娜山脈(Santa Catalina Mountains)。

運用繽紛色彩,研究團隊找到了蟻巢中活躍/活躍螞蟻。

人才外流危機?擔心,魯蛇蟻會變一連串實驗中,研究者活躍/活躍螞蟻移出蟻窩,而後他們發現了這些「惰蟻」存在目的:他們是儲備勞動力,只有在需要時會上場發揮作用。

如果活躍螞蟻中前 20% 剔除勞動力,那些活躍螞蟻會正式進入工作系統,接替牠們原本位子,達到預期 KPI。

(你可能猜到了,很多經理開始摩拳擦掌運用這套系統了……)這個研究團隊先前研究中曾提出這個現象代表功能:這種「人事重組」功能是一種確保蟻窩中擁有比例積極工作者機制。

「認為『惰蟻』可以替代勞動力是我們長期以來懷疑,」其中一位研究者 Anna Dornhaus 説,「但這只是一種假設,過去獲得證實。

」其他測驗中,若只活躍螞蟻移出巢穴,螞蟻們並會另外派人填補它們「儲備部門」,説,雖然這些「惰蟻」準備要 carry 其他隊友,但積極螞蟻們可不會「惰蟻」見時回過頭來「變懶」它們撐腰。

不想顧人怨,還是做事!然而,這並代表其他螞蟻們忘恩負義。

團隊論文中指出,這種策略其實「有道理,因為如果沒人覓食照顧幼蟻,那工蟻和幼蟻東西吃,蟻巢地此付出代價。

」研究表示:「蟻巢並打算維持巢內活動力,替代勞力出現取決於任務直接需求。

」我猜你可能會想這些活躍螞蟻過上那樣自在田園生活,然而,這種生活還是有其代價:其他「勤勞同事」眼中,你過一個沒無聞、丟勞力替代品。

唉,所以我們是打拚吧!

欸,我以為看到同事了,只是螞蟻。

欸,我以為看到同事了,只是螞蟻。

window.googletag = window.googletag || {cmd: []};

googletag.cmd.push(function() {

googletag.defineSlot(‘/21697024903,166958332/2021_Pansci_All_inread_bottom’, [[336, 280], [510, 352], [300, 250], [1, 1]], ‘div-gpt-ad-1640585639386-0’).setTargeting(‘zi-path’, location.pathname).addService(googletag.pubads());

googletag.pubads().enableSingleRequest();

googletag.enableServices();

});

—–廣告,請繼續往下閲讀—–

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1640585639386-0’); });

風靡全球電玩系列《世紀帝國》(Age of Empires),問世 26 年,多次新作發表與改版。

[1]終於,有生物學家發現它附加價值,妥善利用於學術研究:2023 年 8 月澳洲聯邦科學暨工業研究院(CSIRO)西澳大學(University of Western Australia)巨獻,於美國《國家科學院院刊》(PNAS)正式發表[2, 3]──《世紀帝國II:決定版》(Age of Empires II: Definitive Edition)蟻羣爭霸!《世紀帝國II:決定版》場景編輯器,允許玩家地圖上,改變環境特徵,並配置人力與建物。

遊戲裡軍民單位行為,由32,000行程式所控制:「if… then…」語法下,如果某單位滿足條件,會引發對應行為。

與此研究有關部份,規範敵軍進入反應半徑時,軍事單位前移動並發動攻擊,但是於友軍或中立者。

其中鋭條頓騎士(Elite Teutonic Knight)反應半徑3個格子;而雙手劍兵(Two-Handed Swordsman)是 4 個。

[2]利用這樣設計,可以激發戰爭。

研究團隊選擇「標準」遊戲,讓鋭條頓騎士跟雙手劍兵挑,直到一方陣亡,總共 10 次。

如此確定前者名不虛傳,。

接著每次出 1 名鋭條頓騎士, 2、3、4…8 名雙手劍兵打,即至1:4 時候,是鋭條頓騎士勝出。

後,研究團隊做了下列設定:[2]玩家完全操作狀況下,藍軍不同人數紅軍,於簡單和複雜競技場交戰。

每種排列組合打 10 場,總共 180 場戰役。

[2]這是因為人類整頓地面時,移植物和碎屑,於是創造出競技場,空曠、開放戰鬥場域。

延伸閱讀…

簡而言,人數和場地,重演一模情境。

[2]「是遊戲玩法」,論文第一作者 Samuel Lymbery 博士抱怨。

[5]整體來説,紅軍人數增加到一個程度,藍軍勝算開始下降,而場地差異會影響達到此變化門檻。

[2]2021年 7 到 10 月間,研究團隊去西澳伯斯丘(Perth Hills)地區小鎮Chidlow,找澳洲肉蟻(Australian meat ants;學名Iridomyrmex purpureus[註]),有外來阿根廷蟻(Argentine ants;Linepithema humile)。

兩者 6 個聚落抓工蟻,數量實驗需,且會危害蟻羣續存。

帶回實驗室後,來同個蟻窩關在一起,用水、蜂蜜和死蟋蟀飼養。

[2]澳洲肉蟻阿根廷蟻工蟻,一「釘孤枝」(tìng-koo-ki[6]),直到其中一方死亡為止。

有打起來場次,澳洲肉蟻獲勝。

接下來,研究團隊類似電玩版模式,調整蟻羣大小處環境,讓兩軍戰。

[2]各種排列組合,照原計劃是要打 7 次,排除有技術性問題幾次,後總進行了 93 場戰役。

這裡遊戲模擬差別,於限制時間 24 個鐘頭,結束後統計雙方死傷,而非等到單方全軍覆沒。

地,澳洲肉蟻總是勝利,然而傷亡數量隨情況而異。

[2]螞蟻之類社會性昆蟲打起來,規模人類傳統戰爭雷同。

[3, 5]澳洲肉蟻上阿根廷蟻,像鋭條頓騎士於雙手劍兵。

無論是實戰或電玩,少數強者眾多弱者戰鬥時,強者於複雜競技場死亡率,而競技場。

所以戰爭結果,「取決於戰場特性」,Samuel Lymbery博士表示。

[3]侵略性外來螞蟻,會攻擊本土動物,並破壞農作物。

[5]阿根廷蟻雖然體型,人環境或受人類影響棲地大量繁殖,[2, 3]而且是外來種之一,每年造成全球 1 千 9 百萬美金經濟損失。

[2]這是因為人類整頓地面時,移植物和碎屑,於是創造出競技場,空曠、開放戰鬥場域。

延伸閱讀…

[3]世界螞蟻來説,競技場人行道和公園;而複雜競技場樹叢或木屑。

[5]總之,原本環境中,具有體型優勢、擅長澳洲肉蟻,人為幹擾下,變得死於敵軍圍毆。

[3]人類複雜結構加回去,才能減少外來者造成物種。

[3, 5]澳洲這篇論文美國《國家科學院院刊》上線後,擁有 36.9 萬追蹤者 YouTube 電玩頻道 Spirit of the Law,發表了一支 12 分鐘,深入淺出的影片,摘要研究重點,還提到其中運用蘭徹斯特法則(Lanchester’s laws)。

不到1個月,已有 30 萬人次觀賞。

[4]影片下方留言區科學家資深玩家,不僅熱議這個描述第一次世界大戰前戰爭型態中,戰力、人數戰爭結果關係數學模型,執著於論文影響結論計算錯誤。

[2, 4]發覺迴響 CSIRO,感謝 Spirit of the Law 之餘,影片節錄到自己頻道上推廣。

[7]研究團隊 Iridomyrmex purpureus,叫作澳洲肉蟻(Australian meat ant)。

[2]這種螞蟻學名,有多個中文翻譯。

台灣大學昆蟲系名譽教授吳文哲導讀,彰化師範大學生物學系教授林宗岐審訂《螞蟻螞蟻:螞蟻大師威爾森霍德伯勒科學探索之旅》,稱其紫虹琉璃蟻。

[8]這三年來人類抗新冠肺炎防疫戰是科學史上重大突破,防疫科學知識和技術出現突破性成長。

然而,不只人類通過合作對抗病原體,許多社會性生物會合作對抗病原。

社會性昆蟲——螞蟻例,牠們會幫助同伴清除身上病原體真菌孢子,這種幫忙身體行為許多社會性生物上可以發現(例如獼猴、蜜蜂),稱為社交梳理(Allogrooming),社交梳理是這些社會性動物抗病原體防線,可説是羣居動物「防疫政策」。

所謂道高一尺魔高一丈,致病病原體不是吃素,像冠肺炎病毒有病毒株出現,感染螞蟻蟲生真菌有一套對付螞蟻社交梳理招數。

今年發表《Nature ecology and evolution》論文做實驗瞭解:螞蟻社交梳理行為是否會殭菌(Metarhizium sp.)造成生存壓力,以及殭菌應變策略進行探討。

殭菌屬真菌屬於蟲生真菌一類,如補品冬蟲夏草,具有感染寄生昆蟲並使其死亡能力;因此,於螞蟻來説,殭菌是致命敵人,若看到同伴身上有殭菌孢子要幫忙清除。

,科學家想要透過研究「社交梳理行為是否會改變真菌羣集組成」,來確認「社交梳理是否會殭菌造成生存壓力」,因此使用六種菌株感染螞蟻,並實驗分成「獨自面真菌」以及「有兩名同伴照護」組別,前者螞蟻個體只能透過自身免疫力來抵抗真菌感染,後者是有同伴幫忙清除真菌孢子。

感染真菌後八天內,如果有螞蟻死亡,會這些孢子拿去感染螞蟻個體,並分成兩組進行上述實驗,如此重複十個循環(圖一)。

實驗結果顯示,社交梳理行為確實真菌羣集造成天擇壓力。

獨自面真菌組別,十個循環後出現真菌多樣性(只剩兩株菌株),然而同伴照護組出現真菌多樣性(剩四株菌株),説社交梳理行為足以影響菌株間競爭。

(圖二)。

既然螞蟻「防疫政策」會真菌造成影響,那麼真菌螞蟻「防疫政策」洗禮下,是否會產生改變呢?答案是:會!科學家真菌兩項特徵進行研究:毒性(致死率)和子代數量(產孢數)。

研究結果顯示,社交免疫篩選後,真菌毒性有顯著下降(圖三 a),然而產生子代數量有所提升(圖三b)。

是,這些社交免疫篩選真菌孢子提升對社交免疫抵抗力!於抗真菌篩選出來菌株,社交免疫篩選出的菌株感染螞蟻和有同伴照顧螞蟻時,致死率沒有差異(圖三 a),這代表社交免疫了!科學家猜想,這種現象源於螞蟻們清除同伴身上致命孢子,實驗結果確實顯示同伴螞蟻們於經社交免疫篩選出來真菌孢子沒有敵意,因此大大降低清除這些孢子意願(圖四 a)。

與此同時,科學家發現,經社交免疫篩選出的真菌孢子中「麥角固醇(Ergosterol)」含量減少,麥角固醇是真菌孢子中組成成分,科學家懷疑螞蟻可能因為麥角固醇幾少而無法辨識孢子。

行為實驗結果支持了這個論點,若麥角固醇塗螞蟻身上可以吸引同伴前來,構造相似膽固醇沒有類似效果(圖四c、d),因此,麥角固醇很可能吸引螞蟻進行社交梳理標的!不僅是本實驗阿根廷蟻(Linepithema humile)麥角固醇吸引並進行社交梳理,前人研究發現另外一種社會性昆蟲——白蟻具備類行為,科學家推測麥角固醇可能真菌避免同伴螞蟻清除關鍵。

值得留意是,麥角固醇實驗結果可能解釋了毒性下降以及後代數量提升,於麥角固醇是真菌孢子組成成分,因此若麥角固醇含量改變會導致資源分配有所調整,毒性下降和後代數量提昇可能資源調整分配結果。

昆蟲行為背後往往牽涉複雜因素,麥角固醇是否引起螞蟻社交梳理行為因素或是唯一因素需進一步證據支持才能夠確認。

可以肯定是,螞蟻「防疫政策」伺候下,殭菌透過某種「隱身術」來躲避螞蟻清除,這令人想起 Jurassic Park (侏儸紀公園)中那句經典台詞:

window.googletag = window.googletag || {cmd: []};

googletag.cmd.push(function() {

googletag.defineSlot(‘/21697024903,166958332/2021_Pansci_All_inread_bottom’, [[336, 280], [510, 352], [300, 250], [1, 1]], ‘div-gpt-ad-1640585639386-0’).setTargeting(‘zi-path’, location.pathname).addService(googletag.pubads());

googletag.pubads().enableSingleRequest();

googletag.enableServices();

});

—–廣告,請繼續往下閲讀—–

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1640585639386-0’); });