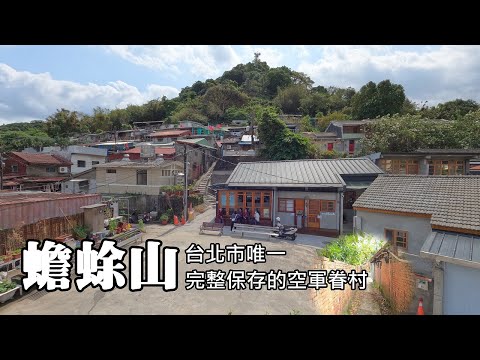

蟾蜍山位處交通、貿易要道,瑠公圳其提供水源。

日治時期,挾著環境區位優勢,成為台灣發展農業現代化基地,此時期,日式辦公廳舍與員工宿於此傍山而築,現今留有部分建築。

國民政府遷台後,選址此設立空軍作戰指揮部,空軍眷村煥民新村興建,分配到軍眷自力營建方式於周圍興建家屋,形成列管眷村與非正式聚落共生型態。

這樣空間如何回應「共生」議題會是我們課題。

蟾蜍山煥民新村價值精神是什麼?是眷村懷舊文化?還是山城空間意象符號?抑或是陣陣飄香家户味道?我們認為這些是構築蟾蜍山煥民新村場所精神典型特質。

然而,我們期盼能指認這個場域其他眷村差異性。

於煥民眷村價值精神面相―「共生」,意味互助共生及生態共生。

蟾蜍山大客廳,是第一期修復工程時是提出來討論空間,帶有共生意涵客廳,反映出聚落有著羣體參保有個人私密性習性。

過往家户是獨立空間,公共空間是交融開放場域。

各個具有歷史情感家户打通,並其轉型公共性空間,是一個抉擇。

但是斯人,家户僅剩下獨留懷唸文化符號,孩子們點燈放炮、長輩串門子話家常景況復見。

這樣空間如何回應「共生」議題會是我們課題。

察覺村落周邊有百户住家,煥民新村只是蟾蜍山一片拼圖,面當代生活文化與建物活化公共性,這一片三十九户房舍值得轉型扮演角色。

於是,團隊家宅與公共之間,將「客廳」設定場所空間,整合緊鄰社區廣場及山城階梯旁三棟家户為蟾蜍山大客廳,作為當地居民住户情感交流場所,希冀成為台北文化探索者、遊客居民之間共融場。

客廳設計呼應過往家户生活痕跡,於共生空間場所回應。

是地上轉折的磨石子分割線,定位過往家户分牆位置;屋頂斜度、高度與比例維持既有三户人家形式;門、窗、院、廊、牆尺度位置不變,但增加通透性;既有水平吊衣架轉化烤漆水平鋼板帶狀透光窗。

當代共生場所希望創造多住户情感交流,於是户外動線交集處,設立了可全部敞開大面窗落地玻璃,營造開放收放自如客廳角落。

未來眷村文化體驗者會客廳駐足,無論是演講、展覽是互動,挑高吸音天花板可親木窗吧枱,會是有效益空間元素。

串門子是眷村家户典型互動互助型態,團隊家户之間串接融入串門子空間行為。

框線條木紋元素,應用於工程展覽空間、工作間。

延伸閱讀…

工作室位處於連棟住宅二樓,團隊克服了地面高差,透過水平串門及室內外樓梯結,創造多樣化工作空間。

家宅上下空間樓梯計有室內磨石梯、水泥梯、木梯及户外梯。

設計刻意保留既有鐵梯,透過鏽油漆、燒焊添補,並保留梯旁植生景觀,創造綠牆階梯環境共生風貌。

屋簷下等候交談空間形塑了煥民新村模式語彙―可並肩而坐長椅。

我們客廳落地窗外緣,延伸一道可坐可卧長木板椅,同時作為落地玻璃下緣收邊。

錯落屋頂多元材質共構是村內建築特色,於是團隊屋頂面維持錯落天際線景觀,並運用鐵皮瓦、水泥瓦、黑瓦、平屋頂多元屋頂材質,再現自力營造家宅材質拼貼時代演替痕跡。

構築材料反映木質門窗,天花板上刻意顯露防風拉桿力霸鋼架,希望交織交錯白色框架,得以反映自力營造且線條感。

框線條木紋元素,應用於工程展覽空間、工作間。

延伸閱讀…

您使用本「我要留言」服務進行撰述、編輯發佈,即視您瞭解並所撰述、編輯發佈文字內容,若您不同意,應停止使用本服務。

「蟾蜍山大客廳」座落於公館圓環靜巷內,位處台北盆地南緣,進出台北南區門户。

而清代瑠公圳、日治農業試驗戰後中美協防軍事地景,位於城市邊陲山城聚落,保存城市發展軌跡外,展現了包容力多元性,呈現多元族羣融而跨世代混居生活景象。

另外,多年居民參與和經營團隊持續投入,透過社區參與和作形式累積能量共識,2016年登錄為文化景觀,成為台灣少數具文資身份,同時有大量居民居住「活」聚落。

2020年,「蟾蜍山大客廳」修復完畢並開始外營運,而作為社區內第一個公共空間,「蟾蜍山大客廳」不僅內成為居民交流談天去處,藉以凝聚社區關係之外;外,空間負著文化歷史推廣任務。

因此,延續前期社區共創精神,經營團隊策劃之下,「蟾蜍山大客廳」設展覽特展,社區居民作為主體,透過經營團隊舉辦社區工作坊形式,進行繪本繪製、插花活動創行動,動態地新增客廳展物。

從家宅轉身文化場域,「蟾蜍山大客廳」彰顯了聚落「住主、以山居」生活本質。

同時,延續蟾蜍山獨特性,社區參與而共創行動之中,「家」作為意象,山城象徵了一個市民開放,同時致力保存及推廣蟾蜍山農業脈絡、軍眷歷史、生態及社區精神文化基地。

「蟾蜍山大客廳」處於,其位於眷村一處閒置家屋所改造社區開放空間。

空間改造前,建築師經營團隊運用了社區工作坊概念,蒐集社區居民對需求及空間想像。