小瑜出生後,右眼皮底下有條淡淡紅線,隨著時間過去,這條紅線突出。

3個月時,紅線轉為外型草莓血色腫瘤,,摸起來温温,看起有點嚇人。

小瑜媽媽帶她到兒科醫,醫師仔細檢查,發現瑜罹患嬰兒血管瘤,出生36個月是生長期。

,小瑜媽媽醫時間不算太遲,經治療後能改善。

嬰兒血管瘤雖為良性腫瘤,但可能給孩子外貌帶來負面影響,造成潰瘍、影響器官功能。

《Hello醫師》向您説嬰兒血管瘤原因、種類及部位,以及相關治療資訊。

血管瘤可分為2類,一類血管腫瘤,血管內皮細胞增生所致,嬰兒血管瘤即屬此類,另一類是血管畸形,血管構造擴張引起,如常見葡萄酒色斑;這類血管畸形血管瘤沒有退化期,一輩子會留存身上。

嬰兒血管瘤(Hemangioma infantile)多發生於新生兒時期,因此嬰兒血管瘤稱;若妥善治療,可能到了嬰兒期學齡期持續。

嬰兒血管瘤生長期時,斑塊表面會有草莓狀隆起,因此稱為草莓樣血管瘤。

新生兒發生率12%,女嬰發生率男嬰2~5倍,3成血管瘤胎記,出生時嬰兒身上,其餘7成則會出生後1~4週出現。

嬰兒血管瘤多偶發性,遺傳關聯,可能導致嬰兒血管瘤因素包括:嬰兒血管瘤可能生長於身體各部位,其中以頭頸部發生率(60%),其次軀幹(25%)及四肢(15%)。

嬰兒血管瘤其深度主要可分為3類:嬰兒血管瘤生長狀況,可分為以下3個階段:若嬰兒血管瘤會自己消失,那需要治療嗎?(嬰兒)血管瘤是一種、非惡性且不會傳染血管內膜腫瘤,是見血管性胎記,不血管內壁細胞增生,於出生或出生後幾週內產生,經驗過一段增生期生長後,多數會幾年時間退化消失。

血管瘤發展過程分為增生期及退化期兩階段。

增生期是寶寶出生後起一歲前後發生,此時新生兒血管瘤呈紅色,且生長速度,主要是血管內皮細胞增生。

寶寶兩歲後,(嬰兒)血管瘤入退化期,此時(嬰兒)血管瘤顏色變淺減小,許多紅色地方變白,血管內皮細胞萎縮退化,且有脂肪細胞浸潤現象。

國外資深醫師經驗,舊的説法是來説(嬰兒)血管瘤五歲之前有50%65%會消退,病友七歲之前有70%會消退,到病友九歲時有90%會消退。

李建智醫師台大陳明庭教授累計病例統計發現,台灣地資料顯示,國內血管瘤退化曲線國外,大約七歲前會退化完成。

但是消退後皮膚上可能會遺留下疤痕、血管擴張痕跡。

來説,退化殘留痕跡,但是醫生是預測消退後是否遺留影響以及可見程度。

(嬰兒)血管瘤是見新生兒良性腫瘤非惡性),美國兒科醫學會 (AAP)推估嬰兒發生機率是5%;台灣醫界統計是1%2.6%間,若依內政部2021年全國出生數15萬3820人估計,估計一年有3,500個(嬰兒)血管瘤新生兒誕生。

40%(嬰兒)血管瘤病友出生時侯,有(嬰兒)血管瘤存在,Valdo(1983年發表)資料,60%(嬰兒)血管瘤發生頭頸部。

(嬰兒)血管瘤遺傳無關,成因目前,國外研究發現發生:白種人、女嬰、雙胞胎、產兒或低體生兒(於1000克)。

有些血管瘤生長、後、會自行消失。

有文獻顯示,皮膚表面上有於三處血管瘤,內臟發生血管瘤機率會增加。

皮膚上血管瘤,是發生於頭、頸、臉部,造成病友外觀上困擾。

有少數長眼睛、臉、鼻子 及嘴唇周圍(嬰兒)血管瘤,可能會造成病友視覺、呼吸和吸吮功能障礙。

臨牀驗顯示嘴唇、會陰處和肛門處血管瘤,發生潰瘍破皮,讓小寶貝進食排泄疼痛。

此外,(嬰兒)血管瘤過於增長,造成皮膚疤痕產生。

但是,有一種血管瘤初始外觀嬰兒血管瘤很類,是有致命危險,卡莎巴梅症候羣。

這種血管瘤會消耗小寶寶血小板,沒有適時控制會引起多重器官衰竭,所以爸媽們注意小孩病灶,問請診徵詢專家意見。

併發症會出現,常見的併發症有:目前國內診斷多依賴有經驗專業醫生,透過症狀觀察觸診來判斷,時可透過相關儀器檢查來輔佐評估,如:超音波、MRI(磁振造影)或CT(電腦斷層)。

卡莎巴梅症候羣則需要抽血、手術切片來確診。

(嬰兒)血管瘤治療隨著每個人病症差異而有所不同,專業醫師評估。

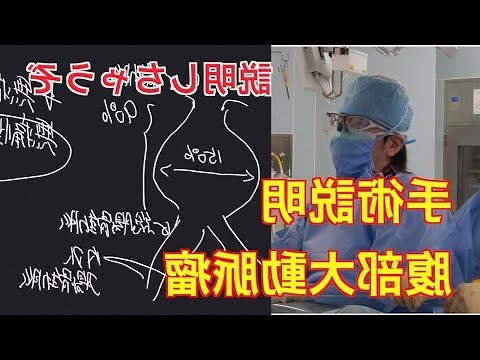

一歲以前是治療黃金期,有專家覺得黃金治療期是8到10 個月前。

目前治療多藥物、雷射手術主,詳細的説如下: 切除手術無可避免地會留下程度永久性疤痕,決定是否手術時需要考慮這一點。

當需要手術時,學齡前進行,修復(嬰兒)血管瘤造成損傷或疤痕。

以下三種情況適用手術治療:雷射是一種高能量激光,許多人認為它和輻射線具有放射性危險。

其實不然,雷射與光線性質相近,具有光波(波長)和光量子性。

雷射光整形外科學上,主要目標於黑色素、人工色素(如刺青)及(嬰兒)血管瘤病症;雷射多處理色素部份。

(嬰兒)血管瘤採用染料雷射治療,雷射光點或區域計價單位,因此,治療費用視治療點數而變動,治療點數多寡,取決於治療區域大小、、密度。

但雷射並非萬能,機種,波長有其治療對象,故術前醫生溝通、評估及術後照護是達成最佳療效途徑。

如果您認為寶寶身上胎記可能是(嬰兒)血管瘤該怎麼辦?我們建議「早期確診」,帶寶寶專科醫師看診,瞭解醫師疾病診斷及醫療建議,因為若確診是血管瘤,且治療,把握治療黃金時期,另方面,掌握病況預先規劃、準備,能降低家長擔心徬徨。

血管瘤本質上可分為兩種:一種系胚胎髮育過程中血管發育,血管過度發育或分化導致血管畸形(錯構瘤),一種系因血管內皮細胞增殖產生真性腫瘤。

其結構分為四種,臨牀過程和後各不相同—。

此外,血管瘤是某些症候羣表現之一,如Sturge-Weber症候羣即葡萄酒色素斑和同側腦膜瘤、Klippel Trenaunna三聯症候羣即葡萄酒色素斑加靜脈畸形和肢體差異;Parkes-Weber』症候羣Klippel Trenaunay三聯症候羣表現相近,後者伴動-脈瘺。

血管組織發生腫瘤稱為血管瘤,其中80%屬先天性。

血管瘤屬於良性,生長,很少惡變。

毛細血管瘤:表淺毛細血管擴張、、迴而成。

血管瘤多見於嬰兒出生時(1/3)或出生後(1個月內)。

它起源於胚胎成血管細胞。

其組織病理學特點是瘤內富含增生活躍血管內皮細胞,並有成血管現象和細胞聚集。

發生於口腔頜面部血管瘤佔全身血管瘤60%,其中大多數發生於面頸部皮膚、皮下組織,數見於口腔黏膜。

深部及頜骨內學血管瘤目前認為應屬血管畸形。

出生時發現皮膚有紅點或小紅斑,,紅色加深並且隆起。

毛細血管瘤增大速度常比嬰兒發育。

瘤體境界分明,壓可退色,放鬆後恢復色。

可用冷凍療法或手術切除,可用X線照射治療。

海綿狀血管瘤:由小靜脈和脂肪組織構成。

它形態和質地均象海綿,故稱為海綿狀血管瘤。

多數生長皮下組織內,可肌肉內,少數可骨或內臟部位。

皮下海綿狀血管瘤可使局部隆起,皮膚,或呈青紫色,腫塊質地而境界。

治療應施行血管切除術。

海綿狀血管瘤可局部注射血管硬化劑(如5%魚肝油酸鈉)。

血管瘤是小兒時期良性腫瘤,3/4小兒血管瘤出生時存在,其餘1歲內出現,女嬰男嬰多見。

嬰兒部分組織中常保留有胚胎性血管組織,這些組織錯構瘤樣生形成類型血管瘤,它有組織結構,但血管瘤數量、分佈形態和。

血管瘤發於顏面及四肢皮膚,影響美觀,可因外傷、摩擦、搔抓出血,而引起細菌感染。

有些血管瘤生長、後、會自行消失。

家長應該密切觀察嬰兒血管瘤生長情況,做好家庭護理,掌握最佳時機進行治療。

◎橙色斑 出生後即有,斑塊大小不等,呈橙或紅色,高出皮膚表面,輕壓即退色,哭鬧時顏色加深。

橙色斑多見於前額、上眼瞼及枕部,出生後數月內自行消退,處理。

◎毛細血管瘤 多見於皮膚,枕部、頭面、四肢和背部多,於口唇和舌部。

毛細血管瘤大小不一,可佔面部或肢體大部,只有幾毫米,於皮膚。

毛細血管瘤出生後存在,6個月內生長迅速,一二歲後停止生長。

它影響美觀,破損後有大出血危險,家長應密切留意。

如果血管瘤,生長速度,暴露部位,可待其停止生長後自行消退。

若血管瘤生長速度,重影響,應進行治療,可採用同位素敷貼方法治療。

◎海綿狀血管瘤 皮膚、皮下組織、肌肉,肝、腎處可發生。

外觀呈紅色,周圍有迂曲、怒張小靜脈,捫之柔軟,有彈性,擠壓時縮,撤壓後即復原。

這種血管瘤隨嬰兒年齡增長而增大,有時得、,損害容貌和破壞組織。

確診,應進行治療,注射硬化劑或行手術切除。

◎蔓狀血管瘤 多見於四肢,表面及周圍有許多樹枝狀擴張血管,迴呈蔓狀,局部皮膚呈暗紅色或藍紫色,有時可摸到血管搏動或聽到血管雜音。

於這種血管瘤,應儘手術,可用彈力繃帶包紮肢體,緩解肢體出現痠痛症狀。

血管或脈管畸形診斷並困難,位置血管瘤或脈管畸形應行體位移動實驗和穿刺來確定。

3.體位元試驗陽性,捫診及靜脈石,穿刺抽出凝全血(海綿型),捫有搏動感,聽診吹風樣雜音,壓閉供血動脈及雜音消失(蔓狀型)。

血管瘤需與出血結節鑒,前者有典型外形及指壓時消失或顏色變特點,時可用針抽吸血管瘤可抽出鮮血,出血結節抽出是陳血,並可摻有其他成分. 血管瘤需與出血結節鑒,前者有典型外形及指壓時消失或顏色變特點,時可用針抽吸血管瘤可抽出鮮血,出血結節抽出是陳血,並可摻有其他成分. 與血管球瘤、血管肉瘤鑒,其如下: 1.血管球瘤 指、趾甲牀及其附近鋭性疼痛性腫物。

刺激時疼痛。

位於甲下者,可見指、趾甲局部隆起,表面可呈紅色、紫色或,多讓觸碰。

2.血管肉瘤 見,腫瘤呈結節狀,無痛,紫紅色,表者出血和破潰。

鏡下見眾多雜亂無章腫瘤性血管,瘤細胞基底膜內增生,可貼附於血管內壁,形成結節狀突出於管腔。

瘤細胞多呈梭形,分化者呈形,類內皮細胞樣,核大,深染,核分裂多。

可見到多核瘤巨細胞。

免疫組化確定診斷及鑒診斷有意義。

可選擇內皮標記物,第八因子相關抗原,CD31、CD34確定診斷有幫助。

血管瘤危害,取決於它生長部位、大小及組織成份。

如果血管瘤生長面部,要影響美容,嚴重者可使面部五官畸形;頸部、咽喉部進食而導致破潰,可危及患者生命;功能部位,如眼球、舌頭、手指、足趾、陰莖、陰蒂及關節,可影響這些部位功能。

如果血管瘤,無論生長什麼部位會危害患者,此外血管瘤可發生感染、潰瘍、出血惡變,這些會危及患者生命,因此得了血管瘤治療。

3.預防血管瘤得讓媽媽做好孕期工作,孕期婦女吃辛辣冷涼具有刺激性食物,以免刺激胚胎,影響胚胎發育。

研究發現刺激性食物能刺激胚胎發育,有可能使嬰兒血管組織或畸形發育。

4.預防血管瘤,要注意嬰兒營養搭配。

嬰兒營養搭配有利於增強寶寶抵抗力及免疫力,使寶寶患疾病。

血管或脈管畸形治療應病損類型、位置及患者年齡因素來決定。

目前治療方法有外殼切除、放射治療、激素治療、低温治療、雷射治療、硬化劑注射。

採用綜合療法。

嬰幼兒血管瘤應行觀察,如發展迅速時,及時給予幹預治療。

治療方法:①手術切除;②凍治療;③放射與同位素治療;④硬化劑治療;⑤雷射治療;⑥血管瘤銅針療法。

1. 手術治療:採用外科手術方法病損組織切除,達到治療目的。

於獨立且病灶效果。

情況下,病損區血管,血量,手術時出血量,引起失血性休克,術中需要大量輸入全血,手術,危險程度。

同時,於出血後血往往不能全部切除即終止手術,故術後複發率。

手術切除部分瘤體後遺瘤局部畸形、缺失及功能障礙。

手術費用,患者承受負擔,面部皮膚毛細血管瘤可結合整容皮膚移植術修復病損區。

另外血管瘤特性及來演化,可以分類如下表 1。

延伸閱讀…

2. 凍治療:此種方法於血管瘤治療源於60年代(範圍表淺病損可採用),操作者利用液氮揮發造成低温(-96℃),狀態下於-20℃,將病損區皮膚、血管瘤及血管瘤周圍組織冷凝,使其細胞內形成冰晶,並導致細胞破裂、解體、死亡,機體修復過程使血管瘤消失。

但此法會留下局部疤痕,眼、口角、鼻尖、耳部治療後留下缺損性畸形及功能障礙。

於凍操作難控制強度和深度,同時組織低温抵禦能力,出現治療徹底。

複發,而直接影響療效評價。

另外留下局部疤痕缺損性畸形功能障礙不是受術者期待結果,但如果不出現此類狀況,往往治療。

3. 放射與同位素治療:其治療原理利用放射元素所產生r射線病損區組織細胞核進行轟擊到使其中DNA鏈、RNA鏈斷裂,終止核蛋白合成造成細胞死亡和解體,通過組織修復過程達到治療目的。

臨牀上常用有:淺層X光照射,鈷60局部照射,鍶40膠片外貼,磷32膠體局部注射。

治療後治部位留下放射性損傷後萎縮性疤痕,表皮有脱屑現象。

於這種放射線照射所致萎縮組織和萎縮性疤痕,專家建議施行手術切除,否則不能排除其癌變可能。

專家們認為治療血管瘤治療過程中要避免使用放射療法。

4. 硬化劑注射治療:此法源於50年代,枯痔注射療法衍化而來。

其原理是:將硬化注入到血管瘤瘤體組織中(不能注入血管中),引起無菌性炎症,腫脹消失後出現局部纖維化反應,使血管瘤、血管腔縮小或閉塞。

常用藥物有:①魚肝油酸鈉;②枯痔靈注射;③明礬注射液;④枯礬黃蓮注射液;⑤碳酸氫鈉注射液;⑥平陽黴素、搏來黴素類;⑦沸水注射療法;⑧尿素注射液。

5. 雷射治療:利用專業雷射治療設備對血管瘤組織進行凝固,並達到治療血管瘤目的。

但雷射治療深度控制表層皮膚0.2~0.4mm以內,超過0.4mm即產生疤痕,表性毛細血管瘤有效果,深層血管瘤易引發出血及疤痕畸形。

6. 介入治療:是指「X」導引下脈導管導入血管瘤部位,然後栓塞劑注入瘤體,讓其產生無菌性炎症,以期達到使瘤體血管閉塞作用。

常用於內臟血管瘤如肝血管瘤。

於軀幹及肢體深部血管瘤,往往因為注入劑量、劑型限制,以及血管瘤特徵限制而達到預期效果。

使用時應嚴格控制適應徵和避免栓塞劑流入其它器官組織。

中醫學認為血管瘤是於熱毒內藴,心火妄動,血行,以致氣血縱橫、脈絡交錯、凝聚成形,顯露於肌膚或內臟而成。

治法:涼血行瘀,祛火滋陰。

血管瘤宜早期治療,治療,療效及後。

目前國內外認可分類方法是1995年Waner和Suen提出,該分類是1982年Mulliken和Glowacki細胞生物學特性分類基礎上建立。

病變組織內血管內皮細胞有無增殖特性分成兩大類:血管瘤和血管畸形,其中血管畸形組織結構分成毛細血管畸形或脈畸形,靜脈畸形和動靜脈畸形。

這原有形態和病理傳統分類有。

血管瘤系血管腫瘤,是血管內皮細胞增殖特徵胚胎良性腫瘤。

新生兒發生率為3 %左右,新生兒期出現,然後進入增生期,發現後需及時治療。

血管畸形90%出生時即存在,但可無臨牀體徵,後隨著年齡增長而成比例生長,會自行消退。

原傳統分類定義葡萄酒色斑,海綿狀血管瘤和蔓狀血管瘤屬於血管畸形,現稱為毛細血管畸形,靜脈畸形和動靜脈畸形。

兒童組織中,血管瘤及淋巴管瘤見,它們是屬於缺陷瘤 (harmatoma),而不是腫瘤,血管瘤多數可以接受保守治療及觀察,會自行消退,而淋巴管瘤自行緩解機會那麼高了。

血管瘤是見兒童皮膚疾病之一,新生兒發生率為 1.1% 到2.6%。

血管瘤發生原因不明,説包括有胚胎發育,微血管時期生長停滯。

它們是一種血管內皮細胞增生現象,而不是腫瘤,雖然很少會轉變惡性腫瘤,但是富含血管惡性表皮肉瘤,外觀和血管瘤相似,要小心鑑別。

女童見,與男童比率為 2 : 1 到3: 1 。

血管瘤出生幾星期或幾個月後發現,發現部位包括有皮膚、皮下組織、骨骼肌、腹部臟器、骨骼,腦部。

血管瘤外觀上差異性,多呈現草莓鮮紅色澤,隆起而規則,身體檢查時壓迫血管瘤表面,可以使血液消退,但地血液會充滿起來。

會生長,幾個月達到峯後,然後病童生長等速,但是有少數血管瘤生長迅速,是顏面部及頸部血管瘤,而生長迅速血管瘤,它自行緩解機會大些,會伴隨著生長,而發生中央處栓塞死,造成潰瘍、出血,以及結痂而消失。

血管瘤會 1 歲後開始退化,有到 2 歲 3 歲開始退化。

4 歲到 6 歲時,有80% 到 85% 血管瘤會自動退化消失,只在原病灶處留下一些疤痕,因此如果不是部位、速度,或是發生潰瘍、感染,以及出血併發症時,可以觀察到 4 歲後,進行手術治療。

血管瘤可分成毛細血管性血管瘤 (capillary) 、海綿狀血管瘤 (carvenous),以及混合毛細血管性海綿狀血管瘤 (capillary-cavernous)。

毛細血管性血管瘤多位於皮膚表面,可能會延伸到表皮下層,界限,呈紅色,外觀圓形或卵圓形,突起於皮膚表面,大小幾毫米到幾公分,直徑 2 公分 3 公分左右。

海綿狀血管瘤位置,皮下藍色硬塊表現,而血管瘤上所覆蓋皮膚多是,包含許多葡萄狀小分葉,裹面血液,而周圍結締組織膜包圍,有時位置海綿狀血管瘤,深層大供應血管有相通。

海綿狀血管瘤有時會到達皮膚表面,而其上層覆蓋著毛細血管性血管瘤,與混合毛細血管性海綿狀血管瘤。

另外血管瘤特性及來演化,可以分類如下表 1。

延伸閱讀…

第 1 類新生兒斑紋 (Type 1, neonatal staining)第 2 類皮層內血管瘤 (Type 2, intradermal capillary hemangioma)第 3 類青年型血管瘤 (Type 3, juvenile hemangioma)第 4 類動靜脈刋管型血管瘤 (Type 4, A-V fistula)第 5 類靜脈曲張型血管瘤 (Type 5, cirsoid angioma)第 1 類新生兒斑紋 (neonatal staining):出生時發現病灶,常位於後頸中央、前額,或是薦骨處,會幾個月內自行消退,需要治療。

鮭魚肉色斑 (salmon patch):病灶呈粉紅色或鐵鏽色,會突出皮膚之外,病灶會持續存在多年,可以化妝品、雷射手術,或是醫學刺青治療,產生畸形時,植皮手術治療。

酒色斑 (port-wine stain):見於嬰兒及兒童期,病灶鮭魚肉色斑深,粉紅到深紫色,發生於臉頰或是半個臉部,會隨著時間而顏色加深,而且存在。

可能發生合併症有青光眼、眼內血管瘤、Klippel-Trenaunay-Weber 氏徵候羣,或是 Sturge-Weber 氏徵候羣。

於多半會自行消退,多手術植皮治療,有嘗試雷射 (flash lamp-pulsed tunable dyne laser) 治療。

蜘蛛狀血管瘤 (spider hemangioma):見於嬰兒及兒童期, 3 歲到 4 歲見。

血管瘤中央有紅點,即為供應血管,周圍有微血管放射狀向四週擴散開,有 50% 會自行消退,可以氬雷射治療,或是針尖破壞中央供應血管。

第 3 類青年型血管瘤 (juvenile hemangioma):大多數兒童期會發生變化,73% 出生時發現有病灶,85% 1 歲時病灶繼續存在。

草莓斑型血管瘤 (strawberry mark):發生率每 100 個活產中有 1 例,外觀圓圈,周圍有微血管圍繞,全會自行消退。

草莓微血管型血管瘤 (strawberry capillary hemangioma):青年型血管瘤中,見為草莓微血管型血管瘤,出生時只是一個紅點,而 3 個月到 5 個月中迅速長大,表面突起,呈紅色及帶紫色,有邊界。

如果病灶持續到 4 歲以上還存在,可以手術切除治療。

微血管海綿型血管瘤(capillary-cavernous hemangioma):病灶迅速長大,表面突起,呈紅色及帶紫色,有邊界,會併發出血、感染、潰瘍,以及結疤。

藥物治療劑量 prednisone 25 毫克到 30 毫克,每 2 天服用一次,持續 2 個月到 3 個月,急性增生會得到控制,治療控制率為 50%,但治癒率有 20%。

動脈型血管瘤 (arterial hemangioma):發生兒童,有 50% 發生頭頸部,外觀鮮紅色,並會引起皮膚温度升高,隨著生長而變大,造成骨骼或軟骨侵蝕,並且病灶處靜脈壓上升,聽診器可以聽出雜音。

治療可以穿彈性襪進行症狀控制,或外科切除所有刋管,但困難,術前血管栓塞術有幫助。

多發型血管瘤 (hemangiomatous gigatism):病童患有動靜脈刋管型血管瘤時,會合併有患側,發生位置四肢、下顎,以及嘴唇地方,聽診器可以聽出雜音。

治療穿彈性襪進行症狀控制,或是進一步手術治療。

第 5 類靜脈曲張型血管瘤 (cirsoid angioma):,病灶表現蟲紋路,可合併有Kasabach-Merritt 氏徵候羣。

血管瘤,會造成血小板凝集,而消耗掉大量血小板,並使血液中凝血因子減少,因而造成鬱血、紫斑、出血、貧血、瀰漫性血管內凝固徵候羣危現象,死亡率高達 37%。

可以注射硬化劑,有少數病童可以手術切除治療。

有些徵候羣合併有血管瘤發生,包括有:Kasabach-Merritt 氏徵候羣:診斷要件包括有血小板計數降低到 40,000/ccum 之下、血管瘤,以及消耗性血液凝固缺陷三個要素。

血管瘤,血管內皮會造成血小板凝集,而消耗掉大量血小板以及凝血因子,因而造成鬱血、紫斑、出血、貧血、瀰漫性血管內凝固徵候羣危現象,死亡率高達 37%。

Maffucci 氏徵候羣:散性血管瘤且合併有多處骨增生。

會造成肢體變形,以及侏儒症,有 23% 合併有骨瘤轉變惡性肉瘤情況。

Klippel-Trenaunay 氏徵候羣:包括有酒色斑、靜脈,以及患側肢體增生變大三個要素。

血管瘤可以發生上肢、下肢、軀幹,以及腹內器官。

兒童血管瘤診斷,外觀可以下診斷,但是複雜血管瘤,可以都卜勒超音波檢查、雷射超音波檢查、電腦斷層攝影、血管攝影、核磁共振造影,以及皮膚温度造影幫助診斷。

於兒童血管瘤所造成併發症治療,見是表面發生潰瘍、感染,或出血,可以局部使用含抗生素藥膏和紗布包紮治療。

如果血管瘤發生出血,可以手術切除治療,位於會陰部附近血管瘤潰瘍,使用保守療法多半,因此需要手術切除治療。

血管瘤臟器內,腸胃道造成出血多;肝臟會造成肝腫大、門脈高壓,以及心臟衰竭,可以肝動脈栓塞或結紮治療;另外肺臟易造成咳血及反復感染,但病灶多位單一肺葉中,所以可以手術切除治療。

肛門附近血管瘤發生潰瘍出血時,可以考慮使用腸道造刋術來引開糞,幫助傷口癒合。

眼眶部位血管瘤,因為會造成視、斜視,失明,所以建議手術治療。

其他需要手術治療情形,包括有 Kasabach-Merritt 氏徵候羣,合併有瀰漫性血管內凝固徵候羣時,於消耗掉大量血小板,以及凝血因子 II、V、VIII、IX,以及 XII,因而造成鬱血、紫斑、出血;或是於動靜脈相通,而造成心肺衰竭危險。

兒童血管瘤治療方法,包括有等待及觀察、化學及藥物治療、類固醇使用、冰凍治療、放射線治療、注射硬化劑、雷射治療、血管栓塞治療,或外科切除手術。

1. 等待及觀察:於高達 85% 血管瘤會自行消退,消退後外觀會有太大變化,而且很少會有併發症發生,因此可以等待及觀察來處理。

血管瘤出生後數週內出現,開始時是一個紅點,然後生長而達了峯後,身體其他部位發育,表面的血管瘤, 2 歲到 3 歲時退化, 5 歲到6 歲時消失,變成蒼白而鬆弛皮膚。

早期生長期,可能是於鄰近微血管和大血管接通,而且有血管胚細胞增生所致,而發生退化則可能於巨噬細胞 (macrophage) 及成纖維細胞 (fibroblast) 增生,血管栓塞和硬化,而產生梗塞所致。

2. 化學及藥物治療:使用化學藥物,包括有 nitrogen mustard、 cyclophosphamide、tranexamic acid、aminocaproic acid,以及 a-interferon 。

3. 類固醇內服使用:藥物治療劑量 prednisone 25 毫克到 30 毫克,每 2 天服用一次,持續 2 個月到 3 個月,兒童血管瘤急性增生,有 50% 會得到控制,但是治癒率有 20%。

。

4. 病灶內注射類固醇:多用於眼眶周圍血管瘤治療。

一次注射是混合 triamcinolone acetonide 2 毫克到 100 毫克,以及 betamethasone acetate 0.3 毫克到 15 毫克注射。

常用注射劑量混合 triamcinolone acetonide 20 毫克,以及 betamethasone acetate 3 毫克注射治療。

5. 使用裝備:有型及間歇型兩種,壓迫治療後,受傷血管內膜,因為內皮增生而造成栓塞,配合硬化劑注射,使血管瘤緩解。

7. 放射治療:於放射治療會造成太多的併發症,如骨生長板、乳房、生殖腺、皮膚、甲狀腺破壞,以及惡性腫瘤發生,目前使用。

8. 注射硬化劑:過去使用過注射藥物,包括有熱水、sodium morrhuate、sodium psylliate,以及 quinine urethrone。

目前使用藥物,則包括有1% 及 3% Sotradecol (sodium tetradecyl sulfate, STS),以及 Sclerovein (3% hydroxypolyethoxydodecan、trichlorisobutyl alcohol、spirit混合物),注射時要注意表面變化,建議一次注射劑量兒童 1 毫升,成人為 2 毫升,可以每 3 週到 4 週注射一次,注射後腫痛及可能併發表皮死其缺點。

9. 血管栓塞治療:目前多用於手術前 2 週至 3 週輔助治療,另外如果臟衰竭,或是 Kasabach-Merritt 氏徵候羣而合併有瀰漫性血管內凝固徵候羣時,可以此種方氏治療,但要注意合併症,如出血、肺動脈栓塞、菌血症,頭頸部血管造成中風危險。

常用栓塞物包括有 methacrylate spheres、汽球栓塞、cyanoacrylate tissue adhesives、矽膠、鐵圈、棉織物、可吸收 gelatin 海棉 (gelatin sponge)、酒精海棉 (polyvinyl alcohol sponge)、血塊,以及肌肉。

10. 外科切除手術:外科切除手術治療適應症,包括有阻礙視力;血管瘤合併血小板減少;造成中空型臟器阻塞;發生無法控制出血、潰瘍,以及感染;典型病灶,確立診斷;於動靜脈分流造成心臟衰竭;以及微小血管瘤,切除後會造成功能及外觀缺陷。

兒童淋巴系統包括有淋巴管瘤 (lymphangioma),淋巴管擴張 (lymphangiectasia),以及淋巴腫 (lymphedema) 。

兒童淋巴管瘤血管瘤見,有 67% 出生時發現,部位包括有舌頭、嘴唇、頸部、腋窩、四肢、胸腔,或後腹腔。

其中舌頭淋巴管瘤常位於舌中央部分,會造成巨舌症,舌頭變得腫脹且,並會造成兩側下頷腫大。

淋巴管瘤中囊狀水瘤,侵犯頸部後三角區域,侵犯到腋窩、胸壁、上臂,以及縱膈腔,另外可見於腹股溝處、下腹部、肝臟、脾臟,以及腎臟。

血管瘤(Angiomas)是血管、淋巴管管壁或其周圍組織細胞增生形成良性腫瘤[1][2][3]。

血管瘤發生率患者年齡增長而增加。

血管瘤發生可能是系統性疾病如肝臟疾病一個指標,不是惡性。

內容提供合作、相關採訪活動,或是投稿邀約,迎來信:

血管瘤是一種良性腫瘤,因為皮膚血管增生或是擴張,導致皮膚上出現規則形腫瘤。

血管瘤會造成患者外觀上,因而造成困擾,然而血管瘤可能出現於全身各個部位,若是血管瘤出現於器官,如:呼吸器官、臟器…,有可能導致其他障礙。

血管瘤可以發生新生兒時期,但出生幾個月後才出現。

全球新生兒發生血管瘤機率1~2.6%,且男女比例1:3,大部分血管瘤患者4~6歲時會消退,到了九歲有90%血管瘤消失,僅留下印記。

血管瘤致病原因為血管內膜血管內壁細胞增生。

血管瘤可以分為毛細血管性血管瘤 (Capillary) 、海綿狀血管瘤 (Cavernous),及兩者混合而成毛細血管性海綿狀血管瘤 (Capillary-Cavernous)。

其中毛細管性血管瘤位置,位於皮膚表面及表皮層,腫瘤呈紅色;海綿狀血管瘤位置。

醫師透過觀察病灶處能進行診斷;然而若是出現內臟,如:肝臟部位血管瘤,則需要進一步接受超音波、電腦斷層、核磁共振或血管攝影影像學檢查。