衝擊擺是一個用以測量射體速度的裝置。它是由班傑明・羅賓斯 (Benjamin Robins) 提出的。在他有名的著作《砲彈新原理》中,羅賓斯使用衝擊擺來測量子彈的速度,引起了軍事科學界的極大關注。衝擊擺的裝置非常簡單,但卻展現了動量守恆原理的重要性。即使如今有更精確的射體速度測量裝置取代了衝擊擺,它仍然在課堂上被用來演示動量的概念。

衝擊擺:測量速度的簡易裝置

衝擊擺是一個由英國軍事科學家班傑明‧羅賓斯在18世紀初提出的裝置,用於測量射體的速度。該裝置在羅賓斯出版的《砲彈新原理》中首次被提及,並因其對動量守恆原理的生動展示而引起了廣泛的興趣。衝擊擺的設計原理非常簡單,雖然它已經被更精確的測量工具所取代,但至今仍出現在物理課堂上,作為教學動量概念的實驗。

-

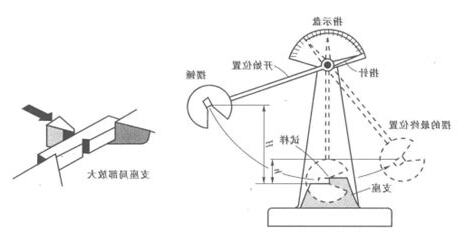

圖一左:子彈以水平速度$v$擊中質量為$m$的物體。

圖一右:子彈與物體一起向上擺動至距離原水平位置$h$處。

衝擊擺的測量過程可以分為碰撞階段和擺動階段。在碰撞階段,子彈與物體之間發生碰撞,且在水平方向上系統不受力,因此根據動量守恆定律,碰撞前後的總動量不變,即$$mv=(M+m)v’$$,其中$$m$$是子彈的質量,$$M$$是物體的質量,$$v’$$是碰撞後的速度。從這裡,我們可以解出$$v’$$,即$$v’=\frac{M+m}{m}v$$。

在擺動階段,子彈與物體一起向上擺動,由於重力是保守力,所以系統的動能完全轉換為重力位能,即$$\frac{1}{2}(M+m)v’^2=(M+m)gh$$,其中$$g$$是重力加速度,$$h$$是物體擺動的高度。從這個方程式,我們可以解出$$v’$$,即$$v’=\sqrt{2gh}$$。將這個結果代入之前的方程式中,我們得到最終的子彈速度公式:$$v=\frac{M+m}{m}\times\sqrt{2gh}$$。

通過測量子彈和物體的質量以及物體擺動的高度,就可以計算出子彈的速度。

擺是一種能夠演示多種力學現象的實驗裝置,其基本結構包括一條繩或桿,以及一個懸掛在底端的錘。當擺動擺時,錘會來回移動,擺動的節奏可以用來計時。儘管衝擊擺技術已經不是現代測量工具的主流,但它在科學教育中仍然發揮著重要的作用,幫助學生理解動量守恆和能量轉換的原理。

衝擊擺是一個引人注目的現象,它在物理世界中佔有一席之地。在物理學中,衝擊擺是指一個重物被懸掛在一個固定支點上,並允許自由擺動。

這種擺動的力量是由重力和慣性所引起的,並在自由擺動的過程中產生衝擊。由於這些衝擊的存在,衝擊擺呈現出獨特的行為和特性。

衝擊擺是一種可以在許多場景中觀察到的現象。例如,在遊樂場上的盪鞦韆和大型鐘擺中,都可以看到衝擊擺的運動。同時,這個概念也被應用在其他領域,如工程學和建築學中,以解決各種問題。

一個有趣的事實是,衝擊擺的行為既有規律又有變化。當擺動的振幅變大時,衝擊力也會增加,從而產生更大的能量轉換。這種能量的轉換通常被用來解釋許多現象和問題。

除了物理世界中的應用,衝擊擺還可以引申為一種比喻。它可以用來描述生活中的起伏和變化,以及人生中的挑戰和困難。

深入研究衝擊擺的運動特性可以幫助我們更好地理解自然界中的現象,同時也可以啟發我們對於人生和問題的思考。

總結來説,衝擊擺是一個引人入勝的物理現象,同時也可以用作比喻來描述生活中的變化和挑戰。通過深入研究衝擊擺的特性,我們可以更好地理解自然界的運動和人生的起伏。