《連山歸藏法》是古代太卜所掌握的三種筮法之一,其中《連山》和《歸藏》以不變為佔,而《周易》則以變動為依據。根據史料記載,《連山》在隋代被偽造過,並被錯誤收錄於一些典籍中。然而,《連山》真正的版本並未傳世。清代的馬國翰從古籍中恢復了一部分佚文,並將其整理成《連山》一卷。這些文獻記載了古代易學中的重要知識,對於研究古代文化具有重要價值。

連山歸藏法

連山歸藏法是一種古老而神秘的修行方法,在許多古籍和文獻中都有所提及。這種修行法源於道教的傳統,旨在幫助修行者達到心靈的平靜和高度的覺醒。

連山歸藏法是一種尋求內在寧靜的修行方法。這種修行法通過專注和冥想來達到深度的放鬆和集中的精神狀態。在修行期間,修行者將自己置身於大自然的懷抱中,與山川河流融為一體,感受宇宙的力量和能量。

這種修行法強調與自然界的連接,相信大自然擁有著無窮的智慧和能量。修行者通過深度冥想和覺察來與自然界進行互動,進一步加深對於宇宙和生命的理解和體驗。

「連山歸藏法」這個名稱源於修行者常常選擇在山中修行。山脈中的清新空氣、山泉水的滋潤和生機盎然的自然生態,為修行者提供了一個理想的修行環境。在山中修行,修行者可以完全將自己放鬆並投入修行的過程,尋求身心靈的和諧。

在修行期間,修行者會使用各種冥想和呼吸法來鍛煉自己的身心。他們專注於呼吸,並培養內在的寧靜和專注力。當修行者達到一定的修行境界時,他們可以通過「連山歸藏法」來感受到宇宙的力量和智慧。

「連山歸藏法」對於修行者的好處是多方面的。它可以幫助修行者減輕壓力,平衡情緒,提升心智清醒度,並改善身心健康。通過與自然的互動,修行者可以獲得更高的覺醒和理解,並在日常生活中應用這些體驗。

無論是初學者還是有經驗的修行者,「連山歸藏法」都可以幫助他們在修行的道路上取得進步。這種修行法需要耐心和持續的努力,但它將帶來深層次的改變和提升。

如果您也渴望尋求心靈的寧靜和高度的覺醒,不妨嘗試「連山歸藏法」。找一個靜謐的地方,在大自然中感受宇宙的力量和能量。讓我們一起踏上修行的旅程,追尋內在的平靜和和諧。

延伸閲讀…

歸藏- 維基百科,自由的百科全書

連山易- 中國哲學書電子化計劃

連山易概述

夏商周三易〉

連山歸藏:夏商易學的神秘傳統

自古以來,《周易》被視為儒家經典之首,它的影響力深入中國文化根底。然而,鮮為人知的是,《周易》並非唯一的易學典籍,《周官》曾提到太卜掌管「三易」,即《周易》之外,還有《連山》和《歸藏》兩部失傳的易經。本篇文章將探討《連山》和《歸藏》的神秘面紗,以及它們對後世易學和風水學的影響。

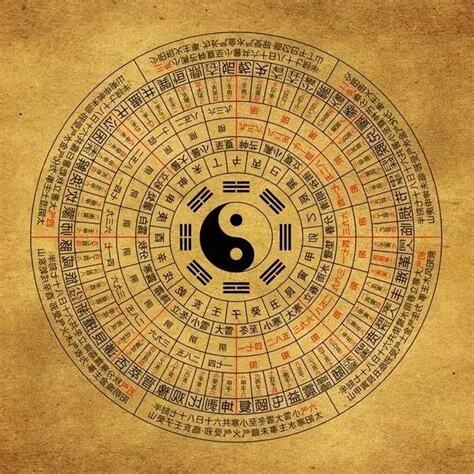

連山易,與歸藏易、周易齊名,同為古代占卜之術。《周官》中曾提及三易之法,而現今僅剩周易流傳於世。《北史》中記載劉炫曾偽造《連山》一書進呈皇帝,《新唐書·藝文志》則記載有《連山》十卷,收入經部易類。此外,《隋書·經籍志》中亦有記載《連山》三十卷,作者乃梁元帝,分類為子部五行類。然而,以上兩書均已失傳。清朝馬國翰曾在古籍中搜羅佚文,輯成《連山》一卷。《周易》以乾卦為首,強調變動之佔,即以九、六之爻進行占卜。據説,夏朝之《易》名為《連山》,以艮卦為首,商朝之《易》稱為《歸藏》,以坤卦為首。連山、歸藏二易的占卜方式是以不變為主,占卜七、八之爻。然而,由於《連山》和《歸藏》均已亡佚,其準確性已無從考證。根據《周官》的記載,太卜掌管連山、歸藏、周易三種占筮之法,這些卦象都是由八經卦兩兩重疊而成的六十四別卦。鄭玄解釋連山易為“象山之出雲,連連不絶”,並認定其為夏朝的《易》。桓譚在《新論》中提到“《連山》八萬言,《歸藏》四千三百言。夏《易》煩而殷《易》簡”。王應麟在《玉海》中引用皇甫謐的記載,説明《連山易》以艮卦為首,艮為山,山上有山下有水,因此稱為《連山》。雲氣在山中出內,夏朝以十三月為正月,人統之月,因此以艮為首。連山歸藏法主要以水法為基礎,其分金方法採用明師盤線中的二十八星宿度數五行,每度均考慮生剋關係來判斷吉凶,同時結合水法成為該法的核心理論。雖然在明師盤線中,宿主五行與線度五行有部分重複,但水法自成一套理論體系。本法融合了三元六十四卦及明師盤線的“些子法”,且所有資料都已以圖表形式列出,既便於初學者使用,也為專業人士提供了一套實用的工具書。《三元地理連山歸藏》一書是繼《三元地理明師盤線秘旨》之後,作者更加深入研究的心血之作。《明師盤線秘旨》出版後,收到了許多讀者的詢問,這都源於作者無私地將真訣公之於眾,精心繪製的圖表更是清晰明瞭,這些都得到了讀者的高度讚譽。在學術日益公開的今天,研究者們將研究成果公之於世,這既是學術進步的推動力,也是研究者應有的胸懷。隨著越來越多的人加入堪輿學研究,研究者的素質和成員結構也在不斷提升。作者以拋磚引玉、野人獻曝的精神,將自己的研究心得與大家分享。