道教是華夏的本土宗教,其思想最早源於黃帝(黃帝學派託言),而道教教團的最早形式為於吉開創的太平道、及張道陵創立的五斗米教(天師道),崇拜道家老子為道祖(現存的少許分支教派對此稍有歧義,但大多數主要派系還是尊老子為道祖),最早可以上溯到原始社會時期中國人的祭天、祭祖等祭祀及巫術崇拜活動,至春秋戰國時期吸收神仙方術產生了方仙道,後融合道家、陰陽家的“五行”、“陰陽”等思想合併形成黃帝學派,在漢代中後期形成黃老道,經南北朝時期的宗教改革,及元、明時期的宗派融合,逐漸演變成現在的道教。

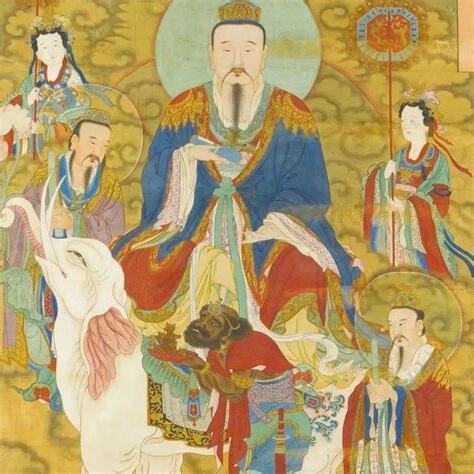

道教是一個崇拜諸多神明的多神教,主要宗旨是追求長生不死、得道成仙、濟世救人。在古中國傳統文化中佔有重要地位,在現代世

道教

道教是華夏大地的本土宗教,其思想的根源可追溯至黃帝(據稱黃帝學派有所託),而道教的最初形態是由於吉所創的太平道以及張道陵建立的五斗米教(天師道)。道教的信眾尊奉老子為道教的創始人(雖然現存的一些分支教派對此有所分歧,但主流派系大多尊崇老子為道祖)。道教的歷史可追溯至中國原始社會時期人們對天、對祖的祭祀以及巫術崇拜活動。在春秋戰國時期,道教吸收了神仙方術,形成了方仙道,並融入了道家以及陰陽家的“五行”、“陰陽”等思想,最終在漢代中後期形成了黃老道。經過南北朝時期的宗教改革,以及元、明時期的宗派融合,道教逐漸發展成了今天的樣貌。

道教的特點

道教是一個多神教,其主要目標是追求長生不死、修道成仙以及救世濟人。在中國傳統文化中,道教佔有重要地位,並且在當代世界也穩步發展。在古代中國,道家是一種哲學理論,而道教則將其理論體系中的“道德”概念作為核心,並且神化了哲學家們。然而,直到漢朝中後期,才真正形成了道教的教團。張道陵在四川的鶴鳴山修煉,創造了天師道,他將老子尊為太上老君,並在各地建立了二十四治作為傳教的區域。在南北朝時期,道教的宗教形式逐漸完善。唐代,太宗皇帝因老子(太上老君)與唐朝宗室姓氏相同,尊封老子為唐室的先祖。在道教的信仰中,神明大致可以分為兩類:神祇和仙真。其中,“神”是指神祇,而“仙”則是指通過後天的修行得以長生不死、神通廣大且變化莫測的人。

道教的教義

道教對“道”有至高的信仰,認為“道”是化生萬物的本源。道教、儒學和佛教並稱為“三教”,是構成中華傳統文化的主要部分,並且在傳統文化中佔據主導地位。在現代的學術界中,當提及“道教”時,通常指的是在中國古代宗教信仰的基礎上,繼承了方仙道、黃老道和民間的天神信仰等宗教觀念和修持方法,最終形成的以“道”作為最高信仰的宗教。道教主要崇奉太上老君為教主,並且以老子的《道德經》等經典為修仙、修真境界的主要依據,其成仙的方法可以被歸納為五種:服食仙藥、外丹煉製、煉氣與導引、內丹修煉,以及通過道教的儀式、法術修煉和積德行善等手段。在現今,內丹修煉和積德行善是最為常見的成仙途徑。

道教的發展

道教是中國本土的宗教,其科儀與祭祀可追溯至原始社會時期對天地、自然和鬼神的崇拜。從最早的與鬼神溝通的卜筮等方法開始,原始宗教逐漸演變成了商周時期的祭祀上天和祖先的儀式。

自原始社會以來,道教的思想與實踐就植根於中華民族的文化土壤之中,經過歷代的發展和融合,形成了今天我們所見到的道教。

道教,又稱「老子教」或「老子道教」,是中國一種傳統信仰體系,被視為中國的主要宗教之一。道教起源於中國古老的哲學思想,強調與宇宙自然之間的和諧與平衡。

道教教義源自於道家思想,道德觀念重視倫理與道德的培養,強調世界的和平與愛的理念。作為一個信仰體系,道教在中國的影響非常深遠,並且對文化、哲學、藝術和倫理觀念都有深遠的影響。

道教強調「道」的重要性,認為「道」是世界的本源和根基,是萬物存在的基礎。道教的教義包括天人合一、追求長生不老、修煉內丹等等。在道教信仰中,人們追求達到與宇宙大道相通的境界,以達到靈性的提升。

道教有許多經典文獻,其中最重要的是《道德經》,這是一本由老子所著的文獻,被視為道教思想的根本著作。《道德經》主張「無為而治」和「道常無為而無不為」,強調要順應宇宙的自然規律,不要逆其自然之道。

道教在中國的發展歷史上卓越非凡,它不僅影響了中國文化,也對其他東亞國家產生了深遠的影響。隨著時間的推移,道教在中國的地位和影響力有所下降,但它仍然是一個重要的信仰體系,吸引著許多追隨者。

延伸閲讀…

道教_百度百科

中國道教歷史及其主要派別