遺址探源:鄴城遺址,東亞都城營造的千年印記

鄴城遺址,昔稱鄴城,今坐落於河北省邯鄲市臨漳縣,乃中國全國重點文物保護單位,囊括了曹魏、後趙、冉魏、前燕、東魏、北齊等六朝都城遺跡。該遺址由南北兩池組成,其中鄴北城始建於東漢末年,由曹操於曹魏立國後興建,後為北齊王朝衰落而荒廢。

彼時,鄴南城築於東魏元象元年,依鄴北城南牆而建,後毀於隋代。鄴城城池規劃嚴謹,功能分區明確,體現了先規劃後建設的城建理念,其在中國城市發展史上具有標誌性意義,更是東亞古代都城營造的經典範例,對後世諸如長安、洛陽等古都乃至日本、韓國等東亞國家古都建設產生了深遠影響。

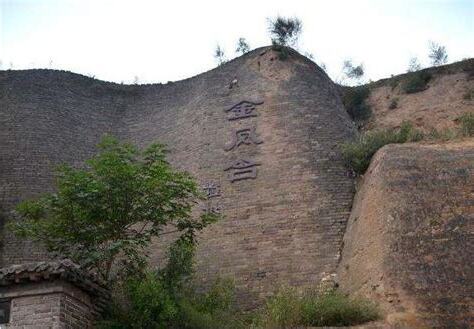

2012年,考古學家發掘出2895件東魏、北齊石造像及殘件,印證了鄴城曾為一佛教造像埋葬坑。此外,鄴城境內還坐落有三台,即金鳳台、銅雀台、冰井台。金鳳台為三台之最南端,原名金虎台,始建於東漢末年,以其精巧的建築和獨特的風格而聞名,同時也是建安文學的發祥地。

橫跨千年的歷史滄桑,鄴城遺址見證了商朝宰相伊尹流放於此,春秋齊桓公築鄴城,戰國魏國鄴令西門豹治理鄴城的變遷。東漢末年,袁紹將鄴城作為根據地,建立冀州。曹操於建安十八年定都鄴城,後遷都洛陽並尊鄴城為魏國五都之一。

西晉繼承曹魏舊制,後為避諱改名臨漳縣,並於鹹康元年再次改為鄴縣。東魏建國後再次遷都於此,並於古漳水南岸營建鄴南城。東魏天平初年,蕩陰縣、安陽縣併入鄴縣。直至590年安陽縣才得以重建,結束了長達56年的併入時期。

鄴城遺址:繁華古都的歷史印記

序言

鄴城遺址,位於中國河北省臨漳縣,是中國古代六大古都之一。它見證了數朝興衰,留下了豐富的歷史文化遺產。

歷史沿革

- 西漢:易侯穀子臧在漳水上游築城,名為漳南城。

- 三國:曹操遷都於此,改名為鄴城,成為東漢政治、經濟、文化中心。

- 北朝:北齊、北周相繼定都於鄴城。

規劃佈局

鄴城遺址規模宏大,平面呈長方形,東西約5公里,南北約3公里。城內分為郭城和子城兩部分:

| 部份 | 面積 | 主要建築 |

|---|---|---|

| 郭城 | 13.5平方公里 | 魏武祠、銅雀台(已毀) |

| 子城 | 2.4平方公里 | 太和殿(已毀)、西門豹祠等 |

考古發現

鄴城遺址經過多次考古發掘,出土了大量珍貴文物,包括:

- 建築遺址:太和殿遺址、通天浮屠寺塔基遺址等。

- 陶瓷器物:青綠釉陶器、褐釉陶器等。

- 金銀器物:金冠、金縷玉衣等。

- 書法作品:魏石經殘碑等。

保護與開發

鄴城遺址作為國家級歷史文化遺址,受到國家重點保護。同時,政府也積極推進遺址的開發和利用,興建了鄴城遺址博物館、魏武祠紀念碑等文化設施。

旅遊價值

鄴城遺址是重要的旅遊景點,吸引著眾多中外遊客。遊客可以在這裡參觀歷史遺蹟、欣賞古代建築,感受中華文明的深厚底藴。

結語

鄴城遺址是中華文明的重要遺產,它承載著悠久的歷史,見證了中國古代的繁榮與興衰。保護和利用好鄴城遺址,不僅有利於歷史研究,也有助於促進文化旅遊業的發展。

延伸閲讀…

鄴城遺址_百度百科

鄴城遺址