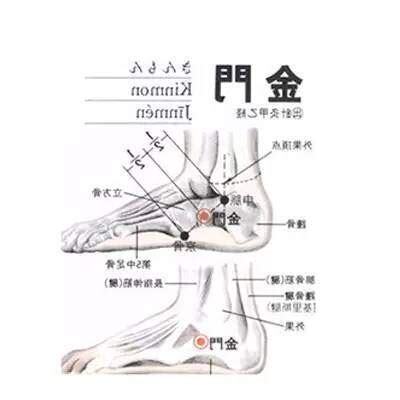

金門穴,經穴名。金門穴,經穴名。出《針灸甲乙經》。別名關梁。屬足太陽膀胱經。足太陽之郄穴。在足外側,當外踝前緣直下,骰骨下緣處。布有足背外側皮神經,足底外側神經及足底外側動、靜脈。

金門穴的介紹

金門穴,又稱關梁穴,是足太陽膀胱經的一個重要穴位,位於足外側,外踝前緣直下,骰骨下緣處。這個穴位的命名源於《漢書‧揚雄傳》中的描述:「歷金門,上玉堂」,意指經過金門,進入玉堂。金門穴有補陽益氣、疏導水濕的功效,是治療頭痛、眩暈、癲癇、腰膝痛、外踝痛、下肢痹痛等病症的有效穴位。

金門穴的取穴方法

金門穴的具體位置是在人體足外側部,當外踝前緣直下,骰骨下緣處。這裏的肌肉結構包括腓骨長肌腱和外展小趾肌,神經分佈為足背外側皮神經,深層為足底外側神經,而血管則是足底外側動脈和靜脈。

金門穴的操作與應用

在臨牀應用上,金門穴通常採用直刺0.3-0.5寸的進針方式,並可配合艾灸,使用艾炷灸3-5壯,或艾條灸5-10分鐘。金門穴的針灸治療對頭痛、頭風、項痛、肩痛、踝痛、歷節風、轉筋、癇症、癲狂、嘔吐、眩暈、瘧疾等疾病都有一定療效。此外,金門穴還常與其他穴位如申脈、丘墟、解溪、崑崙、僕參等配伍使用,以增強療效。

金門穴的現代研究

現代研究表明,金門穴在治療腓腸肌痙攣方面有顯著效果。此外,對於其他神經肌肉疾病也有一定的康復作用。然而,對於金門穴的具體作用機制,尚需進一步的研究探討。

金門穴是足太陽膀胱經的重要穴位,位於足外側,外踝前緣直下,骰骨下緣處。它有補陽益氣、疏導水濕的功效,可用於治療頭痛、眩暈、癲癇、腰膝痛、外踝痛、下肢痹痛等病症。金門穴的操作方法是直刺0.3-0.5寸,並可配合艾灸。現代研究表明,金門穴在治療腓腸肌痙攣方面有顯著效果。

| 頭痛、頭風 | 申脈、金門 |

| 轉筋 | 丘墟、金門 |

| 傷寒耳聾 | 聽會、金門 |

| 驚癎如狂 | 神門、解溪、崑崙、僕參、金門 |