「陰陽失調」是機體陰陽消長失去平衡的統稱,是指機體在疾病過程中,由於致病因素的作用,導致機體的陰陽消長失去相對的平衡,所出現的陰不制陽、陽不制陰的病理變化。

陰陽失調又是臟腑、經絡、氣血、營衞等相互關係失調,以及表裡出入、上下升降等氣機運動失常的概括。由於六淫、七情、飲食、勞倦等各種致病因素作用於人體,也必須通過機體內部的陰陽失調,才能形成疾病,所以,陰陽失調又是疾病發生、發展變化的內在根據。

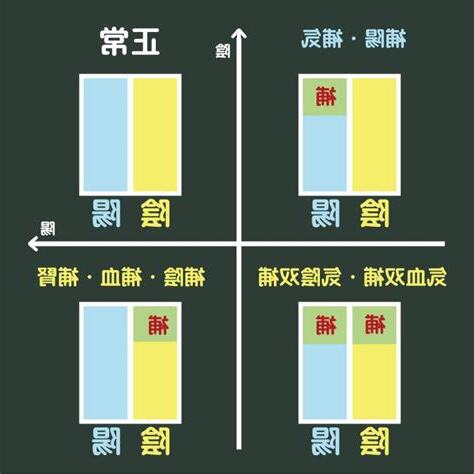

陰陽失調的病理變化,其主要表現,不外陰陽盛衰、陰陽互損、陰陽格拒、陰陽轉化以.,及陰陽亡失等幾個方面,其中陰陽偏盛偏衰則是各種疾病最基本的病理變化,這種變化通過疾病性質的寒熱而表現出來。

陰陽失調是一個常見的身體狀態,它指的是陰陽兩個元素之間的不平衡。

陰陽失調的特徵

陰陽失調可能表現為身體上的不適,也可能影響情緒和精神狀態。

陰陽失調的主要症狀包括:

- 氣色變差

- 身體疲勞

- 食慾變化

- 腸胃不適

- 情緒波動

- 失眠或睡眠不足

許多因素可能導致陰陽失調,包括生活壓力,不良的飲食習慣,缺乏運動和不規律的生活作息。

養生方法

要處理陰陽失調,可以嘗試以下方法:

- 調整飲食習慣,增加擁有陰陽平衡性的食物,如五行食物

- 適度運動,增強身體的陽性元素

- 保持良好的睡眠品質

- 學習壓力管理技巧,放鬆身心

請注意,這些方法並非一勞永逸的解決方案,每個人的體質和狀況都不同,所以最好由專業人員提供個別化的建議。

結論

陰陽失調是一個需要關注的問題,要保持身心的健康,我們需要注意平衡陰陽元素。

陰陽失衡,乃身體陰陽消長失去平和之總稱,即因致病因素作祟,致使身體陰陽消長失去相對的平衡,而出現陰陽無法互相制約之病理變化。陰陽失衡亦是臟腑、經絡、氣血、營衞等相互關係失調,以及表裡出入、上下升降之氣機運行失常的總括。各種致病因素作用於人體,必經身體內部陰陽失衡,方得以形成疾病,故陰陽失衡為疾病發生、發展變化的內在根據。陰陽失衡之病理變化,主要表現不外陰陽盛衰、陰陽互損、陰陽格拒、陰陽轉化,以及陰陽亡失等方面,其中陰陽偏盛偏衰為各種疾病最基本的病理變化,此變化通過疾病性質的寒熱表現出來。

1. 陰陽偏盛:陰或陽之偏盛,主要指「邪氣盛則實」的病理變化。「陽盛則熱,陰盛則寒」為陽偏盛和陰偏盛病機之特點。前者病屬熱屬實,後者病屬寒屬實。陽長則陰消,陰長則陽消,故「陽盛則陰病,陰盛則陽病」(《素問·陰陽應象大論》)為陽偏盛或陰偏盛等病理變化之必然發展趨勢。

(1) 陽盛則熱:陽盛指在疾病發展過程中,所出現的陽氣偏亢,臟腑經絡機能亢進,邪熱過盛的病理變化。陽盛則熱由於感受温熱陽邪,或感受陰邪而從陽化熱,或七情內傷,五志過極而化火,或因氣滯、血瘀、痰濁、食積等鬱而化熱化火所致。陽盛則熱的病機特點,多表現為陽盛而陰未虛的實熱證。陽以熱、動、燥為其特點,故陽氣偏盛產生熱性病變,以及燥、動之象,出現發熱、煩躁、舌紅苔黃、脈數等。所謂「陽盛則熱」;由於陽的一方偏盛會導致陰的一方相對偏衰,故除上述臨牀表現外,同時還會出現口渴、小便短少、大便乾燥等陽盛傷陰,陰液不足的症狀,故稱「陽盛則陰病」,但矛盾的主要方面在於陽盛。但需指出,「陽盛則陰病」,陽盛則陰虛。在病機上,必須分清陰是相對不足還是絕對虧虛。

陽盛則熱與陰盛則寒的病機比較

|

病機特點 |

陽氣偏盛,臟腑經絡機能亢進,邪熱過盛 |

陰氣偏盛,機能障礙或減退,陰寒過盛 |

|

臨牀表現 |

發熱、煩躁、舌紅苔黃、脈數等熱性病變 |

畏寒、肢冷、面色蒼白、脈遲等寒性病變 |

|

對比 |

陽氣偏盛,陰液相對不足 |

陰氣偏盛,陽氣相對不足 |

在疾病過程中,陰陽偏盛往往是相互轉化的。陽盛至極往往會向陰虛轉化,所謂「陽極生陰」;陰盛至極往往會向陽虛轉化,所謂「陰極生陽」。此外,由於陰和陽之間存在著相互依存的關係,陰陽偏盛最終也會導致對方不足,如陽盛傷陰,陰盛傷陽,從而形成陰陽兩虛的病理變化。

延伸閲讀…

陰陽失調

陰陽失調_百度百科

(2) 陰盛則寒:陰盛指在疾病過程中所出現的一種陰氣偏盛,機能障礙或減退,陰寒過盛以及病理性代謝產物積聚的病理變化。陰盛則寒由於感受寒濕陰邪,或素體陰盛,或因情志過度悲傷,導致氣血鬱滯,寒證為主的病理變化。陰盛則寒的病機特點,多表現為陰盛而陽未虛的實寒證。陰以寒、靜、濕為其特點,故陰氣偏盛產生寒性病變,以及靜、濕之象,出現畏寒、肢冷、面色蒼白、踡卧、脈遲等。所謂「陰盛則寒」;由於陰的一方偏盛會導致陽的一方相對偏衰,故除上述臨牀表現外,也可能出現大便溏稀、小便清長等陰盛傷陽,陽氣不足的症狀。

陰陽偏盛之病變,一般均以邪氣實為主,屬實證病機。在陰陽偏盛的基礎上,若正氣不支,陽氣受損,則可進一步發展為陽虛或陰虛之證。