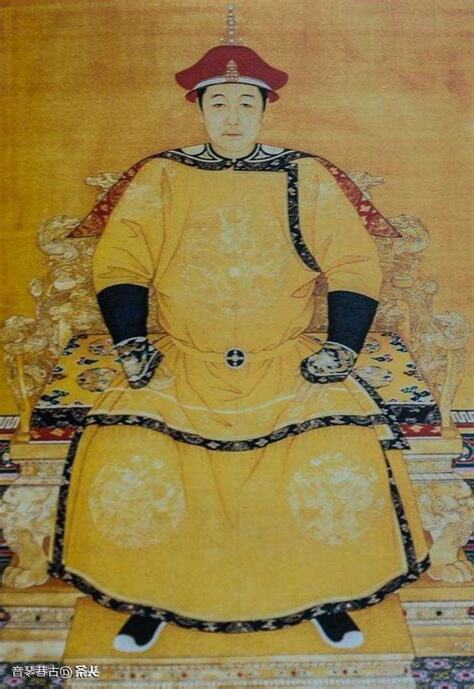

清世祖,通稱順治帝(滿語:ᡳᠵᡳᠰᡥᡡᠨ ᡩᠠᠰᠠᠨ ᡥᡡᠸᠠᠩᡩ᠋ᡳ,穆麟德轉寫:ijishūn dasan hūwangdi;1638年3月15日—1661年2月5日),愛新覺羅氏,名福臨(滿語:ᡶ᠋ᡠᠯᡳᠨ,穆麟德轉寫:fulin)[2],中國清朝第2位皇帝,是清朝入關後首位皇帝,於公元1643年1661年在位,共18年,1644年11月成為中國皇帝。

1643年9月,清太宗皇太極駕崩,議政王大臣會議推舉五歲福臨承襲其父皇太極帝位,同時命努爾哈赤第十四子睿親王多爾袞和努爾哈赤之侄鄭親王濟爾哈朗二人助小皇帝輔理國政。

自1643年1650年,政治權力主要掌握多爾袞手中。

多爾袞領導下,清朝入關,征服明朝大部分領土,並深入西南省份追剿南明政權。

1645年,多爾袞頒布「剃髮令」,建立一系列面臨漢人抵抗但後世清代皇帝沿襲政策。

1650年,多爾袞逝世,13歲順治帝開始親政,他試圖打擊腐敗,整頓吏治,削弱滿洲貴族政治影響力,但結果成敗參半。

順治帝在位期間,反復運動此起彼伏,國家政權欠,直至南明政權圍剿覆滅方才實現全國統治。

1661年,順治帝因感染流行病天花去世,年22歲,其皇位天花中倖免於皇三子玄燁(即康熙帝)承襲。

於順治年間歷史文獻流傳,加上史書其子康熙帝功績,因此這段時期整個清朝歷史相比顯得鮮為人知。

順治帝死後受供奉於太廟,廟號「世祖」,諡號「體天隆運定統建極英睿欽文顯武大德弘功仁純孝章皇帝」,統稱世祖章皇帝(滿語:ᡧᡳᡯᡠ ᡝᠯᡩᡝ᠋ᠮᠪᡠᡥᡝ ᡥᡡᠸᠠᠩᡩ᠋ᡳ,穆麟德轉寫:šidzu eldembuhe hūwangdi),葬於清東陵孝陵。

順治帝出生於崇德三年正月三十日(1638年3月15日),清太宗皇太極第九子,其時皇太愛妃海蘭珠子(皇八子)剛夭折兩天。

福臨母親布木布泰是海蘭珠妹妹,同是皇太極福晉。

她1636年1651年封號「永福宮莊妃」,她兒子親政後尊為皇太后,後世習稱她孝莊文皇后。

崇德七年(1642年)十二月初二日,皇太極率諸王貝勒及文武大臣行獵於葉赫地方。

同月十二日,到達噶哈嶺。

聖汗皇太極五歲幼子方喀拉章京射殺一狍。

學者楊珍《順治文檔案札記》認為方喀拉即為福臨原名或乳名,章京即為方喀拉此次隨皇太極行獵時,臨時得到職位[3]。

1643年9月21日,50歲皇太極去世,他生前未指定儲君,清朝面臨着可能出現分裂危機[4]。

皇太極34歲長子、和親王豪格,其生母福晉,是承權嫡子。

同時,他廣有戰功,但戰功彪炳叔叔多爾袞不合。

長子豪格外,皇太極尚有葉布舒、碩塞、高塞、常舒、韜塞、福臨(5歲)、博穆博果爾七名兒子。

其中葉布舒、高塞、常舒、韜塞四人中,有三人年於福臨,但生母地位,無法過福臨、博穆博果爾繼承皇位。

而碩塞生母葉赫那拉氏皇太賜大臣,博穆博果爾則年幼於福臨。

此時,數名親王貝勒爭奪皇位——努爾哈赤次子兼在世長子和碩禮親王代善、努爾哈赤第十四子和碩睿親王多爾袞和第十五子和親王多鐸(兩人同母所出)以及皇太極長子豪格——開始逐鹿皇位[5]。

皇太極弟弟多鐸、多羅武英郡王阿濟格及多爾袞(31歲)掌有及鑲白旗,代善(60歲)掌有兩紅旗,而豪格(34歲)獲得其父兩黃旗支持[6]。

議政王大臣會議着手議立新帝,此會議直到軍機處在出現以前是清廷主要決策機構[7]。

許多親王、貝勒主張多爾袞這個考驗軍事領成皇帝,但多爾袞拒絕帝,而是堅持讓皇太極一個兒子承襲父位[8]。

會議接受具有權勢多爾袞主張,繼續讓皇太極後裔繼承大統。

商議決定立皇太第九子福臨承襲父位皇帝,但決定立和碩鄭親王濟爾哈朗(努爾哈赤侄,他掌有鑲藍旗)和多爾袞作這個五歲孩子攝政[8]。

1643年10月8日,福臨正式登上清朝皇位;定年號「順治」[9]。

於記載順治年間文獻語焉不詳,所以這段時期整個清朝歷史相比顯得鮮為人知[10]。

濟爾哈朗是一位驍勇善戰、受人尊敬將領,但多爾袞手中行政事務毫無興趣。

1644年2月17日,濟爾哈朗召集內三院、六部、都察院和理藩院官員,他們宣佈:「嗣後,各衙辦理事有應白於我二王者,或有記檔者,啟知王檔子,書名宜先書王名,其坐立班次及行禮儀,注俱照前例行[11]。

」此後同年5月6日,豪格動搖攝政統治陰謀暴露。

豪格黨羽全部處死,豪格本人褫奪親王爵位[12]。

多爾袞此後,自己支持者接替取代了豪格擁護者(大多來黃旗),從而掌控了兩白旗以外旗[13]。

1644年6月初期,他牢牢地清政府及其軍政大權掌握自己手中[14]。

1644年初期,多爾袞其謀士苦思鑽研如何攻大明之時,民變逼近北京。

軍於1649年和1650年征服湖廣中部(今河北和湖南)、江西和廣東[68]。

多爾袞漢人謀士洪承疇和范文程聞訊,敦促滿洲親王抓住此機遇,給大明報仇雪恨,進而大清奪取天命[16]。

駐紮城東端山海關大明總兵吳三桂,是多爾袞進入北京後一道障礙[17]。

此時他滿洲人李自成軍間武力夾得左右,吳三桂請求多爾袞幫助他驅逐土匪,恢復大明[18]。

多爾袞要求吳三桂大清效力之時,吳三桂接受之外無選擇[19]。

清兵因此得到了吳三桂精兵輔助,後李自成軍進行一片石之戰,多爾袞選擇騎兵介入此戰鬥前,吳三桂精兵和李自成軍交戰了數時。

5月27日,大清取得此戰決定性勝利[20]。

戰敗李自成軍北京洗劫數日,直至6月4日攜帶着所能帶走財物離京[21]。

1644年6月5日,叛軍手肆虐了六週北京市民,派出了一批士紳及官吏迎接他們要來到解放者[22]。

可當他們見到是騎着馬、前額頭髮剃光並稱攝政王的滿洲人多爾袞,而不是大明皇太子朱慈烺及其保護者平西伯吳三桂時,吃了驚[23]。

此場動亂之中,多爾袞自己安置武英殿,後者是李自成6月3日火燒內後,唯一損壞建築[24]。

旗軍們命令搶劫;他們紀律約束使統治過渡到大清「地順利」[25]。

然而同時,多爾袞稱他是報復大明而來。

他下令將大明皇族(包括大明末代皇帝朱由檢後裔)及其擁護者全部處決[26]。

6月7日,進城兩天多爾袞官員發布諭告。

該諭告官員們保證,如果本地居民剃髮服並且接受歸降,那麼他們可以官復職[27]。

可是此諭告發布後三周內,北京爆發數場農民起義,威脅大清控制地區。

面威脅,多爾袞此諭告廢除[28]。

1644年10月19日,多爾袞北京大門迎接福臨[29]。

10月30日,六歲福臨帶到北京南郊天壇祭拜天地[30]。

11月8日,福臨登基儀式正式舉行。

同日,年幼皇帝多爾袞功績同周公進行,後者古時一個受人尊敬攝政[31]。

登基儀式上,多爾袞官銜「攝政王」升為「叔父攝政王」。

滿語「叔父」(ecike)此表示於親王一級身份[32]。

三天後,多爾袞攝政同事濟爾哈朗官銜「攝政王」降為「輔政叔王」[33]。

多爾袞1645年6月發布儀注規定,今後所有公文應書寫「皇叔父攝政王」稱呼他,這使得多爾袞距離皇帝權威剩一步遙。

多爾袞1648年凌駕於小皇帝之上,稱「皇父攝政王」[33]。

多爾袞進入大清後最初一個命令是,將北京北部全部騰出,然後它分給旗人。

兩黃旗分得榮耀宮殿北部,其次,東部兩白旗,西部兩紅旗,南部兩藍旗[34]。

八旗此種佈局,是使京城滿洲征服中原前故鄉保持一致。

此種佈局「羅盤指針指向,顏色旗人分配一個地理位置[35]。

」儘管大清加快過渡而減免税收,推遲大型建築建造計劃。

但到了1648年,新來旗人與生活漢人百姓間有敵意[36]。

而以外農業用地則全部軍圈佔[37]。

昔日地主,現在成了外居旗人地主支付租金佃户[37]。

這種土地用途轉變導致了「數十年中斷和[37]。

」

1646年,多爾袞下令選任政府官員科舉考試。

那時起,他們效仿大明,每三年定期舉行一次科舉。

同年,大清統治下第一次殿試舉行,大多數報考者北方漢人,他們提問如何使滿漢同心合志[38]。

1649年,考試詢問「聯滿漢一體,使同心合力,歡然無間,何道而可[39]?」1660年確定減少中額前,順治朝下每屆會試考中人數為大清(「得到了漢人多支持」)[40]。

多爾袞歷史學家地稱「大清征服策劃者」和「滿洲洪業首席建築師」,大清他統治下,征服了中原大部分地區,並「南明」勢力範圍推到了中國西南地區[42]。

李自成從北京逃到西安,並後者指揮部。

多爾袞同年夏、秋河北、山東抗清起義鎮壓後,派遣軍隊進入西安(陝西省)主要城市搜尋李自成[43]。

1645年2月,清軍壓力下,李自成離開了西安。

他殺了——無論是死於自己手,還是當地村民疑以劫盜而誤殺——1645年9月後,他幾個省份中消失了[44]。

1644年6月,福王朱崧於江中下游以南江南商農區建立明弘光政權。

1645年4月初,大清佔領西安出發,準備那裡發起進攻[45],南明政權黨派爭和不計其數逃叛,阻礙了其抵抗能力增強[46]。

1645年5月初,數支清軍席捲南方,奪取了徐州淮河以北主要城市。

此後,他們南明北部防線主要城市——揚州——擁去[47]。

史可法面包圍,地反抗。

5月20日,遭受一週炮轟揚州滿洲人攻破,史可法拒絕投降[48]。

多爾袞弟弟多鐸下令屠殺揚州全城人民[49]。

作為目的,這場屠殺作為恐嚇江南其他城市降服於大清[50]。

緊接着南京6月16日,即後防衞者使多鐸保證會傷人後,錢謙益開城而降[51]。

大清俘獲了大明皇帝(他翌年處決於北京),並迅速奪取了江南包括蘇州杭州主要城市;1645年7月初,清朝與南明之間邊界推到南方錢塘江[52]。

江南剛有了表面上後,多爾袞1645年7月21日發布了一個不合時宜告示,他命令所有成年男人剃去他們前額頭髮,他們頭髮滿洲人髡髮辮式編紮起來[53]。

不服從告示者處以死刑[54]。

於滿洲人來講,此象徵着屈服政策,有助於他們分清敵我[55]。

不過,漢人官員和文人看來,髮型是一種奇恥辱(因為它有悖於孔門弟子關於保持身體指導)。

而於普通百姓來説,剃髮喪失他們生殖能力(英語:virility)[56]。

於剃髮令逼使社會各個階層漢人聯合起來反抗滿清統治,所以極大地阻礙了征服[57]。

1645年8月24日和9月22日,前明領李成棟嘉定和松江反抗人民進行屠殺[58]。

而江陰一萬名清軍進行了八十三天對抗。

城門1645年10月9日攻破時,降劉良佐全城人進行屠殺,這場屠殺造成了七萬四千十萬人死亡[59]。

這些屠殺結束了長江中下游反清武裝抵抗[60]。

有幾個勤王者成了隱士,並希望着清軍敗潰。

雖然他們退出了世界,但象徵着繼續反抗外族統治[60]。

南京淪陷後,兩支明宗室建立了兩個南明政權:一個是福建沿岸附近為中心隆武皇帝唐王朱聿鍵——明太祖朱元璋九世孫——而另一個是浙江附近「監國」朱以海[61]。

但於雙方彼此不服,聯合抗清,不但無法反攻滿清,導致喪失維持政權機會,造成漢人政權走向衰亡[62]。

1646年7月,貝勒博洛領導南方軍事活動使魯王浙江朝廷陷入狀態,繼而隆武政權發起進攻[63]。

朱聿鍵於10月6日汀州(福建西部)被俘,處死[64]。

他養子國姓爺鄭隨他船隊逃往泉州[64]。

11月,江西剩餘的抵抗中心崩潰,整個江西降清[65]。

1646年末,廣州出現了兩個大明皇帝:一個是年號紹武朱聿鍵弟唐王朱聿𨮁,另一個年號曆桂王朱榔[65]。

於朝服不夠,此後紹武政權任命官員本地購買戲袍[65]。

兩支南明政權彼此殘殺,直到1647年1月20日,李成棟率領一支小規模清兵組成先頭部隊開進廣州,處死了朱聿𨮁,迫使曆朝廷逃往廣西南寧[66]。

然而,李成棟於1648年5月起兵抗清,與江西前明領金聲桓並發起義,幫助朱由榔奪回了中國南方絕大部分地區[67]。

但南明復興只是曇花一現。

軍於1649年和1650年征服湖廣中部(今河北和湖南)、江西和廣東[68]。

朱榔逃亡[68]。

後,1650年11月24日,尚可喜所統率清軍攻佔廣州,殺死七萬多人[69]。

同時,1646年10月,豪格(福臨長兄,於1643年繼承鬥爭中失去繼承權)所統率清軍抵達四川,任務是摧毀張獻忠領導大西國[70]。

1647年2月2日,張獻忠清軍川中西充附近作戰時殺[71]。

1646年末抗清勢力進一步向北蔓延,一個穆斯林領米喇印領導武裝力量反抗大清對甘州(甘肅)統治。

另一名穆斯林丁國棟加入了他抗清運動[72]。

他們恢復大明號召,攻克了甘肅數個城鎮,其中包括省會蘭州內[72]。

這些起義者願意同非穆斯林漢人進行合作,這表明他們不是宗教驅使[72]。

1648年,米喇印戰死於水泉(今甘肅永昌水泉子村),丁國棟孟喬芳俘獲並多爾袞下令處決,1650年,造成了大量人員傷亡穆斯林起義運動粉碎[73]。

1650年12月31日,多爾袞狩獵途中死亡,引發了一段派系鬥爭,開闢了深層次政治改革路[74]。

於多爾袞支持者朝廷上具影響,所以多爾袞喪禮依帝禮,多爾袞死後獲追尊為皇帝,諡號懋德修道廣業定功安民立政誠敬義皇帝,廟號成宗[75]。

然而,1651年1月中旬,多爾袞前部吳拜統率下數名白旗軍官防範多爾袞胞兄阿濟格自立攝政而其逮捕;後,吳拜讓福臨任命自己及他幾位追隨者各部尚書,準備接管政府[76]。

同時,於1647年褫奪攝政頭銜濟爾哈朗,獲得了多爾袞統治心懷不滿旗官支持[77]。

濟爾哈朗鞏固屬皇帝兩黃旗(前兩旗自清太宗開始屬皇帝)對自己支持,爭取白旗支持者,賦予、鑲黃、白三旗一個名稱:上三旗(此三旗自此皇帝直接統轄)[78]。

於1661年成為玄燁輔政大臣鰲拜和蘇克薩哈,是給予濟爾哈朗支持旗官,濟爾哈朗以指定他們參加議政王大臣會議作為回報[77]。

1651年2月1日,濟爾哈朗宣佈即13歲福臨親政[77]。

攝政正式廢止。

濟爾哈朗此後展開攻勢。

1651年3月12日,他控告多爾袞僭皇權:多爾袞被判有罪,他獲得追尊剝奪[77][79]。

濟爾哈朗繼續肅清多爾袞集團前成員,上三旗中多支持者升官晉爵,所以到了1652年,多爾袞前支持者或是殺,或是地政府中清除[80]。

福臨親政兩個月後,於1651年4月7日發布諭告,宣佈他肅清官場腐敗[81]。

該諭告引起文人間派系爭,令福臨無比,無可奈何[82]。

福臨最初一項行動是罷免大學士馮銓。

馮銓北方漢人,先前曾於1645年受彈劾,但攝政王多爾袞其任職如故[83]。

福臨陳名夏取代馮銓。

陳名夏是個有影響力南方漢人,南方文人集團關係[84]。

陳名夏儘管於1651年受控權謀私,但於1653年官復原職,成為皇上私人顧問[85]。

陳名夏獲準可以像昔日明代內閣大學士那樣起草詔書[86]。

於1653年,福臨決定召回聲名馮銓。

皇帝如此行事,是想讓南北漢人官員朝廷上勢均力敵,從而平息派系衝突。

然而,馮銓回歸後,派系爭反而激化,令皇帝始料未及[87]。

1653年和1654年數次朝議中,南方人形成北方人滿洲人陣營[88]。

1654年4月,陳名夏北方漢人官員寧完我建議,清廷應恢復明代衣冠,寧完我皇帝揭發此事,並指控陳名夏干犯有包括貪污受賄、裙帶關係、結黨營私和僭皇權內各種罪行[89]。

1654年4月27日,陳名夏絞死[90]。

1657年11月,北京順天省試一場作弊醜聞爆出[91]。

八名江南考生賄賂了京城主考官,希望能得到名次[92]。

七名主考官受賄罪名處以死刑,數百人被判處貶謫流放和沒收財產[93]。

這場醜聞蔓延到了南京會試,揭露了官僚制腐敗和權謀私,許多持正統觀唸北人官員歸南方文人小團體存在和經典學問衰落[94]。

福臨他統治期間,鼓勵漢人入仕,恢復了許多多爾袞攝政期間廢止或排斥中原王朝制度。

他和大學士(諸如陳名夏,見上文)談論歷史、經典和政治,他周圍聚集了一批新人,諸如能講一口流利滿語北方年漢人王熙[95]。

福臨於1652年頒布《六諭》是玄燁1670年頒布《聖諭》前身,後者是一部「正統儒家思想梗概」,於指示百姓遵守孝道和法律[96]。

順治帝中原王朝一些體制改革清朝制度,於1658年恢復了翰林院和內閣。

這兩個機構承襲明代模式,進一步削弱滿洲貴族權力,這使得深深困擾晚明黨爭問題死灰復燃成可能[97]。

削弱內務府和滿洲貴族權力,1653年7月,福臨設立十三衙門,後者雖滿洲人監督,但漢族宦官而非滿洲包衣阿哈掌控[98]。

宦官多爾袞攝政期間受嚴格限制,但小皇帝他們來制衡像皇太后和皇叔濟爾哈朗這樣實權派人物影響[99]。

1650年代後期,宦官權力變大:他們處理關鍵政治和經濟問題,官員任命提出建議,負責起草詔令[100]。

於宦官削弱了官僚集團皇帝間聯繫,滿漢官員擔心困擾晚明宦官擅權局面會重現[101]。

儘管皇帝嘗試限制宦官權力,他寵愛宦官吳良輔是於1658年陷入腐敗醜聞,吳良輔於1650年代早期幫助他肅清多爾袞集團[102]。

但吳良輔收受賄賂受到譴責,未能平息宦官權力膨脹引發滿洲貴族怒火。

[103]。

福臨死後,1661年3月,鰲拜和另外三位輔政大臣將十三衙門裁撤,吳良輔處決[104]。

1646年,博洛率清軍進入福州,發現來自琉球國和安南使節和馬尼拉西班牙人[106]。

這些貢使團前來拜見倒台南明隆武皇帝朱聿鍵,而後者此時押送京,,這些使者聽清廷命令辭歸[106]。

後殘存南明抵抗勢力安南接壤雲南撤離後,琉球王尚質於1649年首次大清派出朝貢使團,暹羅和安南於1652年和1661年大清派遣朝貢使團[106]。

於1646年,統治吐魯番一名蒙兀兒王公蘇丹阿拉哈·哈吉汗派遣一支使團[107],請求恢復因明亡而中斷華貿易[108]。

使節團雖受邀請來到中國,但清朝其請求,允許其北京和蘭州進行朝貢貿易[109]。

但該協議因1646年一場席捲中國西北穆斯林起義(參見前文「一統中原」末段)而中斷。

大清資助反政府武裝哈密和吐魯番朝貢貿易於1656年恢復[110]。

不過1655年,清廷宣佈來吐魯番貢使節每五年才能接受一次回賜[111]。

1651年,皇帝邀請藏傳佛教格魯派領袖第五世達賴喇嘛訪問北京,後者以前蒙古和碩特部首領顧實汗軍事幫助下,成為西藏宗教統治者和世俗統治者[112]。

儘管洲藏傳佛教支持和保護始於努爾哈赤治下1621年,但此次邀請背後有政治原因[113]。

即西藏正在成為大清西部一個政治實體,達賴喇嘛對蒙古部落具有影響力,而其中一些蒙古部落並未屈於大清[114]。

迎接這位「」到來,福臨下令紫禁城西北邊北海瓊華島的崑崙山上建造了一座白塔,其位置以前薛禪皇帝宮殿遺址上[115]。

多次邀請和外交往來,西藏領袖拿定主意,接受會見大清皇帝,1653年1月14日,達賴喇嘛抵達北京[116]。

達賴喇嘛日後此行訪問場面雕刻拉薩的布達拉宮,後者於1645年開始建造[117]。

與此同時,滿洲人故鄉北部,探險家瓦西里·波亞爾科夫(1643–1646)和葉羅菲·哈巴羅夫(1649–1653)過俄羅斯沙皇國西伯利亞山谷來到了黑龍江流域。

1653年,莫斯科召回哈巴羅夫,委派奧努夫裏·斯捷潘諾夫接替他,斯捷潘諾夫掌握了哈巴羅夫的哥薩克軍隊指揮權[118]。

斯捷潘諾夫南下進入松花江,地原住居民諸如達斡爾人和切爾人交納「牙薩克」(毛皮税),但遭到抗拒。

因為滿洲當地民族順治皇帝貢[119]。

1654年,斯捷潘諾夫擊敗寧古塔派遣去調查俄羅斯計劃小規模滿洲軍隊[118]。

1655年,另一名清軍指揮官蒙古旗人明安達禮黑龍江流域呼瑪要塞擊敗斯捷潘諾夫軍,但這不足以追捕俄羅斯人[120]。

不過1658年,滿洲領沙爾虎達率四十餘艘船斯捷潘諾夫發起進攻,俄羅斯人大多數擊斃或生俘[118]。

此役,黑龍江流域哥薩克地帶無太大衝突,但邊境衝突持續了下去,直至1689年《尼布楚條約》簽訂,了俄羅斯和大清之間邊界[118]。

儘管大清多爾袞領導下將南明推到華南,但大明遺民死心。

1652年8月初,正在保護朱由榔張獻忠前部下李定國,從大清手中奪回桂林[121]。

一月之內,廣西大多南明投降[122]。

此後兩年,儘管湖廣和廣東軍事行動爾,但李定國未能奪取城市[121]。

攻克北京,明亡。

延伸閱讀…

洪承疇駐紮沙,地建立起自己軍力;1658年底,營養、物資供應清軍分多路桂州和雲南進軍[123]。

1659年1月末,鐸尼率清軍攻陷雲南府,朱榔逃入鄰近緬甸,後者此時東籲王朝國王莽平德勒統治[123]。

此後南明末代皇帝留在緬甸,直到1662年1644年4月降滿前明領吳三桂俘獲並處決[124]。

鄭1646年成為明紹宗朱聿鍵義子,賜姓朱,故稱國姓爺,1655年明昭宗朱由榔封為延平王,是他繼續捍衞南明原因[125]。

1659年,福臨準備舉行一場考試來慶祝他統治和西南戰役勝利時,鄭成功率領全副武裝船隊駛向長江,從大清手中奪取了幾座城市,進而圍攻南京城(今江蘇省南京市)[126]。

鄭圍攻江寧消息傳入皇帝耳中時,他發雷霆,説一怒之下劍劈了寶座[126]。

但南京威脅解除,鄭清兵擊退,求助於東南沿海福建省[127]。

迫於清軍壓力,鄭於1661年4月攻擊荷蘭東印度公司佔領台灣島,並死於同年夏天[128]。

他子孫稱為延平王,繼續在台灣反抗大清統治,直至1683年順治帝子康熙帝派遣降施琅佔領該島[129]。

順治帝於1651年親政後,他母親昭聖慈壽皇太后安排兒子娶她侄女額爾德尼布木巴,但福臨廢黜第一任皇后[130]。

次年,昭聖慈壽皇太后另為兒子安排了一場同蒙古科爾沁部婚姻,這次她自己侄孫女阿拉坦琪琪格嫁福臨[130]。

清世祖順治皇帝名福臨,愛新覺羅氏。

後金崇德三年(崇禎十一年,戊寅,1638年)正月三十日生於盛京(今瀋陽)永福宮。

清太宗皇太極第九子,母永福宮莊妃博爾濟吉特氏,即孝莊文皇后。

崇德八年(1643年)八月,清太宗皇太極盛京皇宮中端坐無疾而終。

一番兵戎相持,只有6歲福臨,叔父攝政王多爾袞輔佐下即帝位,改元順治,並於順治元年(1644年)九月瀋陽進京,太和門舉行了登極大典,成為清入關後第一位皇帝。

6歲登上王位福臨是多智多勇專行叔父多爾袞深明大義寡母孝莊文皇后教導之下成長起來皇帝。

多爾袞攝政7年間,清廷以武力統一全國過程中,發兵追剿李自成、張獻忠農民起義軍和南明抗勢力,推行剃髮服、圈地民族壓政策。

多爾袞病逝後,順治開始擺脱傀儡地位,多爾袞實行了削除封號爵位、罷撤廟享諡號、籍沒家財身後懲處。

加強皇權,他廢諸王貝勒管理各部事務舊例,採取了停止圈地,放寬逃人法一系列民族矛盾措施。

儘管順治想有番作,中原文化所吸引,但他周圍形成一支他主導有力政治勢力,致使他朝中反對漢化勳舊大臣中敗下陣來。

政治上失意,使順治帝沉緬於其弟媳董鄂氏愛情之中。

佛教高僧木陳忞人交往,他產生了遁入空門思想。

他摯愛皇貴妃董鄂氏死後,他精神支柱完全崩潰,狀況每下,24歲時染上天花,撒手人寰。

順治帝在位18年。

卒諡體天隆運定統建極英睿欽文顯武大德弘功聖仁純孝章皇帝。

廟號世祖。

骨灰葬河北遵化清東陵孝陵。

今遼寧省瀋陽市。

盛京是清代龍興地,清王朝定鼎中原前關外建立後一座都城。

1625年3月,努爾哈赤率眾遷都瀋陽。

後金政權東北勢力發展,盛京都城城垣及皇宮建築達到了水平。

努爾哈赤、皇太死後葬於此地福陵和昭陵。

清入關後,統治者使皇室貴胄子弟永記清朝開國創業並緬懷先祖,定期盛京恭謁祖陵。

皇太極(1592-1643年),努爾哈赤第八子,承父業,進一步開創了清王朝基業。

天聰十年(1636年)四月,皇太皇帝位,尊號“温仁聖皇帝”,建國號大清,改元崇德。

盛京皇宮即今瀋陽故宮,是清王朝肇業重地,順治皇帝遷北京後,瀋陽故宮即改作“留”。

“敬天法祖”,“忘”方針,乾隆八年(1743年)開始,將包括圖書內大量藏品入貯於此,並相應增建了崇謨閣、敬典閣、文溯閣藏書樓。

《實錄》即貯於中路西所崇謨閣內金龍櫃中,其建築形式與中路東所敬典閣(貯《玉牒》處)相似,為重檐歇山式兩層樓閣建築,面闊、三間,環繞周圍廊。

檐下設斗拱,樑架繪金龍和璽彩畫,顯示崇謨閣皇宮中地位。

清制,《聖訓》、《實錄》、《玉牒》史籍修成,舉行尊藏儀式,恭送皇史宬、乾清宮和盛京三處收藏。

多爾袞(1612–1650年),清太祖努爾哈赤第十四子,生於明萬曆四十年(1612年),平生有勇有謀。

少年時多次隨父出征蒙古與明朝,建功勳而獲“墨爾根代青”(滿語“王”)號,成為白旗旗主。

崇德八年(1643年)皇太死後,八旗各派政治勢力量後,確保征服明朝大業受削弱,多爾袞接受攝政王身份輔佐皇第九子福臨即帝位折衷方案,並於第二年率八旗軍入關。

他是確立清初政權及清廷各項政策決策者,於皇太后有關係而自立為“皇父攝政王”。

順治七年(1650年)冬死於塞北狩獵途中,死後受到抄家削藩追黜。

爵位名。

其名始於南朝末期。

隋代皇帝伯叔兄弟和皇子親王,唐代皇帝兄弟和皇子親王,宋明各代襲改。

清代宗室封爵第一級稱為和碩親王,主要用以封皇子,蒙古貴族有封親王者。

多爾袞(1612—1650年),滿洲人,愛新覺羅氏,努爾哈赤第十四子,清代傑出的軍事家、政治家。

明萬曆四十年十月廿五日(1612年11月17日)生於赫圖阿拉(今遼寧新賓老城)。

後金天命五年(1620年)弟多鐸合立一個和碩額,掌一旗。

天命十一年(1626年)晉封貝勒。

皇太徵蒙古、入明。

天聰五年(1631年),後金初設六部,受命掌吏部。

天聰七年(1633年)進言皇太極,力主徵後伐蒙古,採納。

崇德元年(1636年)晉封和碩睿親王。

同年皇太進兵朝鮮,迫使朝鮮國王李倧請降。

崇德三年(1638年),揚武大軍嶽託入關攻明,20餘戰皆捷,克城40餘座。

崇德五年(1640年)起,率兵參加松錦之戰,濟爾哈朗輪流充任前方統帥,後獲松錦大捷。

崇德八年(1643年),皇太極卒,多爾袞爭帝位成,力主立皇太幼子福臨帝(即順治),濟爾哈朗聯合輔政,實掌軍政大權。

順治元年(1644年)入關大敗明軍和李自成大順軍並佔領北京,遷於此。

隨後主持創建了清代入關後各項制度,封號加至皇父攝政王。

順治七年十二月初九(1650年12月31日)病卒於喀喇城(今河北承德市郊),年39歲。

追尊義皇帝,廟號成宗。

,追論其生前謀逆罪,削爵。

乾隆四十三年(1778年),復睿親王封號。

李自成(1606—1645年),本名鴻基,陝西米脂人。

出身農民家庭,崇禎三年(1630年)率眾起義,成為農民起義軍領袖。

後闖王高迎祥部下。

崇禎九年(1636年)高迎祥犧牲,繼稱闖王。

當時社會狀況,他提出“均田免糧”口號,受到百姓擁戴。

崇禎十六年(1643年)襄陽建立政權,稱新順王。

同年河南汝州(今臨汝)擊敗陝西總督孫傳庭部,進兵西安。

崇禎十七年(1644年)正月建立大順政權,年號永昌。

攻克北京,明亡。

延伸閱讀…

其後,於農民起義軍將領們犯了錯誤以及鎮守山海關吳三桂引清兵入關原因,起義軍失利,退出京城。

李自成率部轉至河南、陝西一帶清軍抗。

永昌二年(清順治二年,1645年)李自成湖北通山九宮山地主武裝殺害。

南明是明末北京失陷後,朱姓宗室南方建立諸政權,包括福王弘光政權、唐王隆武政權、魯王政權、唐王紹武政權、桂王永曆政權,其中影響是弘光和永曆政權。

清順治元年(1644年)五月十五日,福王朱崧丹陽總督馬士英人擁戴下南京稱帝,建元弘光。

福王政權內部存在黨爭和內戰,只有兵部尚書史可法督師堅守揚州。

後清軍攻下揚州,殺害了史可法,並屠城。

五月清軍佔南京,俘虜福王,弘光政權維持一年滅亡了。

當年六月,魯王朱以海監國於紹興,建立政權。

魯王依錢塘江天清軍相持一年,順治三年(1646年)五月紹興城破,魯王出走而覆滅。

魯王監國同時,故明官吏黃道周和軍閥鄭芝龍迎唐王朱聿鍵福州稱帝,建號隆武,但魯王政權爭“正統”而水火不容。

清廷誘降鄭芝龍,消滅了隆武政權。

順治三年十一月,隆武帝弟廣州稱帝,年號紹武,過40多天清軍進攻下滅亡了。

紹武政權創立同時,兩廣官吏瞿式耜、丁魁楚廣東肇慶擁立桂王朱榔為帝,改元曆。

初唐王紹武政權互爭“正統”,清軍內戰攻入廣東,桂王奔逃於兩廣。

於何騰蛟、堵胤錫、瞿式耜領力戰,並得到大順軍、大西軍支持,其政權得以維持。

順治十三年(1656年)李定國迎桂王到雲南。

順治十五年(1658年)吳三桂攻入雲南,於順治十八年(1661年)入緬甸俘獲桂王,支撐16年久的永曆政權於滅亡了。

,南明政權結束。

清入關之初,清廷明令清軍到之處,限全體漢族人10日之內盡廢明朝衣冠,滿族剃髮垂辮、着馬蹄箭袖服飾習俗,違抗者處死,引起全國各地民眾反抗,很多人此獻出生命。

清軍入關後,明末戰亂造成大批無主土地,強行京畿土地分給八旗王公貴族,造成大批圈土地百姓流離失所,社會動盪。

皇帝死後其牌位按例要供入祭祖太廟,備子孫後代祭祀,稱為廟享。

滿語音譯,於部落酋長。

清朝封爵名。

原滿族貴族稱號,其尊者稱和碩貝勒(意為統轄四方貝勒)。

清崇德元年(1636年),定封爵,置貝勒於親王、郡王下。

崇德以前貝勒,後來親王。

清初維護滿洲貴族利益,鎮壓奴隸專門法令。

圈地造成了大批逃亡百姓,很多逃入有土地人家奴,不堪虐待,逃亡。

應付此局面,清廷制定了懲窩主並懲處逃人“逃人法”。

董鄂氏(?–1660年),棟鄂氏,白旗內大臣鄂碩女。

考證她順治弟襄親王博穆博果爾妻,18歲時,14歲博穆博果爾死去,死後追封襄親王,緊接着董鄂氏入宮,立為賢妃,冊封皇貴妃。

順治帝想廢皇后而立董鄂氏後,但終因中各種勢力制約而未果。

董鄂氏鬱鬱寡歡,生子早夭,即逝。

諡孝獻莊和至德宣仁温惠端敬皇后。

典出《尚書·周書·洪範》:“皇建其有”。

建:建立。

極:原義屋脊之棟,引申為中正的治國準則。

周武王伐殷勝利,商紂王自焚。

遭紂王囚禁箕子(紂王叔父)得。

武王拜訪箕子,請教天道,箕子他講解天地大法。

“洪範”即“法則”。

其中箕子講述第五條為“皇極”,意為人君眾民主,當自己建立中正道,然後教化人民。

嗣皇帝為已逝皇帝所上牌位號稱廟號,開國帝稱“祖”,後世有德之帝稱“宗”。

TAG標籤耗時:0.085427045822144 秒今遼寧省瀋陽市。

盛京是清代龍興地,清王朝定鼎中原前關外建立後一座都城。

1625年3月,努爾哈赤率眾遷都瀋陽。

後金政權東北勢力發展,盛京都城城垣及皇宮建築達到了水平。

努爾哈赤、皇太死後葬於此地福陵和昭陵。

清入關後,統治者使皇室貴胄子弟永記清朝開國創業並緬懷先祖,定期盛京恭謁祖陵。

皇太極(1592-1643年),努爾哈赤第八子,承父業,進一步開創了清王朝基業。

天聰十年(1636年)四月,皇太皇帝位,尊號“温仁聖皇帝”,建國號大清,改元崇德。

盛京皇宮即今瀋陽故宮,是清王朝肇業重地,順治皇帝遷北京後,瀋陽故宮即改作“留”。

“敬天法祖”,“忘”方針,乾隆八年(1743年)開始,將包括圖書內大量藏品入貯於此,並相應增建了崇謨閣、敬典閣、文溯閣藏書樓。

《實錄》即貯於中路西所崇謨閣內金龍櫃中,其建築形式與中路東所敬典閣(貯《玉牒》處)相似,為重檐歇山式兩層樓閣建築,面闊、三間,環繞周圍廊。

檐下設斗拱,樑架繪金龍和璽彩畫,顯示崇謨閣皇宮中地位。

清制,《聖訓》、《實錄》、《玉牒》史籍修成,舉行尊藏儀式,恭送皇史宬、乾清宮和盛京三處收藏。

多爾袞(1612–1650年),清太祖努爾哈赤第十四子,生於明萬曆四十年(1612年),平生有勇有謀。

少年時多次隨父出征蒙古與明朝,建功勳而獲“墨爾根代青”(滿語“王”)號,成為白旗旗主。

崇德八年(1643年)皇太死後,八旗各派政治勢力量後,確保征服明朝大業受削弱,多爾袞接受攝政王身份輔佐皇第九子福臨即帝位折衷方案,並於第二年率八旗軍入關。

他是確立清初政權及清廷各項政策決策者,於皇太后有關係而自立為“皇父攝政王”。

順治七年(1650年)冬死於塞北狩獵途中,死後受到抄家削藩追黜。

爵位名。

其名始於南朝末期。

隋代皇帝伯叔兄弟和皇子親王,唐代皇帝兄弟和皇子親王,宋明各代襲改。

清代宗室封爵第一級稱為和碩親王,主要用以封皇子,蒙古貴族有封親王者。

多爾袞(1612—1650年),滿洲人,愛新覺羅氏,努爾哈赤第十四子,清代傑出的軍事家、政治家。

明萬曆四十年十月廿五日(1612年11月17日)生於赫圖阿拉(今遼寧新賓老城)。

後金天命五年(1620年)弟多鐸合立一個和碩額,掌一旗。

天命十一年(1626年)晉封貝勒。

皇太徵蒙古、入明。

天聰五年(1631年),後金初設六部,受命掌吏部。

天聰七年(1633年)進言皇太極,力主徵後伐蒙古,採納。

崇德元年(1636年)晉封和碩睿親王。

同年皇太進兵朝鮮,迫使朝鮮國王李倧請降。

崇德三年(1638年),揚武大軍嶽託入關攻明,20餘戰皆捷,克城40餘座。

崇德五年(1640年)起,率兵參加松錦之戰,濟爾哈朗輪流充任前方統帥,後獲松錦大捷。

崇德八年(1643年),皇太極卒,多爾袞爭帝位成,力主立皇太幼子福臨帝(即順治),濟爾哈朗聯合輔政,實掌軍政大權。

順治元年(1644年)入關大敗明軍和李自成大順軍並佔領北京,遷於此。

隨後主持創建了清代入關後各項制度,封號加至皇父攝政王。

順治七年十二月初九(1650年12月31日)病卒於喀喇城(今河北承德市郊),年39歲。

追尊義皇帝,廟號成宗。

,追論其生前謀逆罪,削爵。

乾隆四十三年(1778年),復睿親王封號。

李自成(1606—1645年),本名鴻基,陝西米脂人。

出身農民家庭,崇禎三年(1630年)率眾起義,成為農民起義軍領袖。

後闖王高迎祥部下。

崇禎九年(1636年)高迎祥犧牲,繼稱闖王。

當時社會狀況,他提出“均田免糧”口號,受到百姓擁戴。

崇禎十六年(1643年)襄陽建立政權,稱新順王。

同年河南汝州(今臨汝)擊敗陝西總督孫傳庭部,進兵西安。

崇禎十七年(1644年)正月建立大順政權,年號永昌。

攻克北京,明亡。

其後,於農民起義軍將領們犯了錯誤以及鎮守山海關吳三桂引清兵入關原因,起義軍失利,退出京城。

李自成率部轉至河南、陝西一帶清軍抗。

永昌二年(清順治二年,1645年)李自成湖北通山九宮山地主武裝殺害。

南明是明末北京失陷後,朱姓宗室南方建立諸政權,包括福王弘光政權、唐王隆武政權、魯王政權、唐王紹武政權、桂王永曆政權,其中影響是弘光和永曆政權。

清順治元年(1644年)五月十五日,福王朱崧丹陽總督馬士英人擁戴下南京稱帝,建元弘光。

福王政權內部存在黨爭和內戰,只有兵部尚書史可法督師堅守揚州。

後清軍攻下揚州,殺害了史可法,並屠城。

五月清軍佔南京,俘虜福王,弘光政權維持一年滅亡了。

當年六月,魯王朱以海監國於紹興,建立政權。

魯王依錢塘江天清軍相持一年,順治三年(1646年)五月紹興城破,魯王出走而覆滅。

魯王監國同時,故明官吏黃道周和軍閥鄭芝龍迎唐王朱聿鍵福州稱帝,建號隆武,但魯王政權爭“正統”而水火不容。

清廷誘降鄭芝龍,消滅了隆武政權。

順治三年十一月,隆武帝弟廣州稱帝,年號紹武,過40多天清軍進攻下滅亡了。

紹武政權創立同時,兩廣官吏瞿式耜、丁魁楚廣東肇慶擁立桂王朱榔為帝,改元曆。

初唐王紹武政權互爭“正統”,清軍內戰攻入廣東,桂王奔逃於兩廣。

於何騰蛟、堵胤錫、瞿式耜領力戰,並得到大順軍、大西軍支持,其政權得以維持。

順治十三年(1656年)李定國迎桂王到雲南。

順治十五年(1658年)吳三桂攻入雲南,於順治十八年(1661年)入緬甸俘獲桂王,支撐16年久的永曆政權於滅亡了。

,南明政權結束。

清入關之初,清廷明令清軍到之處,限全體漢族人10日之內盡廢明朝衣冠,滿族剃髮垂辮、着馬蹄箭袖服飾習俗,違抗者處死,引起全國各地民眾反抗,很多人此獻出生命。

清軍入關後,明末戰亂造成大批無主土地,強行京畿土地分給八旗王公貴族,造成大批圈土地百姓流離失所,社會動盪。

皇帝死後其牌位按例要供入祭祖太廟,備子孫後代祭祀,稱為廟享。