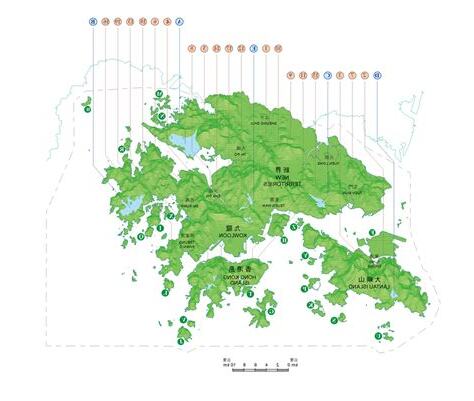

香港地理環境得天獨厚,位於中國大陸南端沿海的珠江口,背倚廣闊的內陸地區,面向浩瀚的南中國海。作為一個國際大都市,香港地形主要以丘陵為主,島嶼星羅棋佈,自然美景與現代化城市景觀相得益彰。本文將探討香港的地理特徵及其對當地社會經濟發展的影響。

旅遊地理

香港是一個受歡迎的旅遊目的地,擁有許多自然景點和人文景觀,如香港迪士尼樂園、維多利亞港和廟街夜

香港 —— 地理概覽

香港島與九龍半島

| 地理特徵 |

説明 |

| 位置 |

香港位於中國華南沿岸,北靠廣東省、西臨珠江口及澳門、南望南中國海。 |

| 面積 |

香港境內陸地面積為1110.18平方公里,連同水域總面積為2754.97平方公里。 |

| 時區 |

香港所處時區比世界協調時間快8小時(UTC+8)。 |

| 臨近 |

香港北部與廣東省深圳市僅由一條深圳河相隔,南部海域與珠海市萬山羣島海域連接。 |

| 地標 |

位處九龍半島和香港島之間的維多利亞港是水深港闊的天然良港,是香港的著名地標。 |

新界與離島

| 地理特徵 |

説明 |

| 土地構成 |

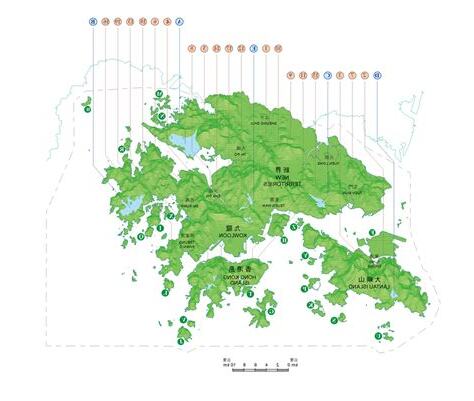

香港地理上由九龍半島等大陸土地,以及263個島嶼構成。 |

| 行政區劃 |

香港聯合國教科文組織世界地質公園佔地50平方公里,包括西貢火山岩和新界東北沉積巖兩個園區。 |

| 歷史遷徙 |

根據成為英國殖民地的階段,香港劃分為幾

香港地理位置與地貌

香港的行政區劃與政治結構

政策繼續沿用至今,而各區多年來劃分大致相同,現時劃分為:

香港的地形特徵

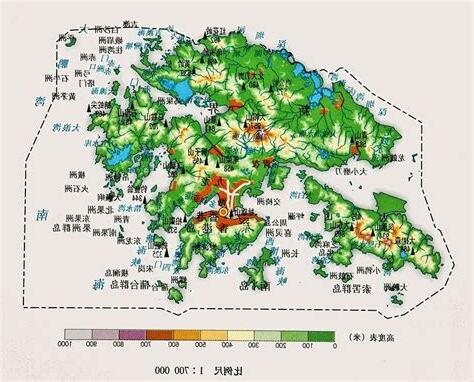

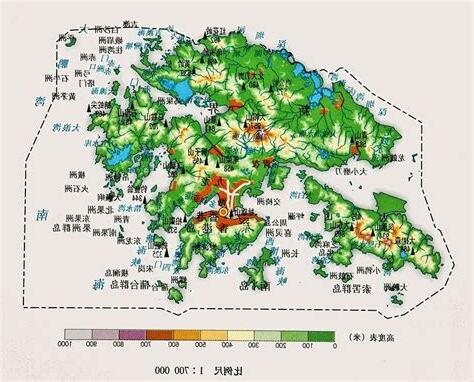

香港為受到海水淹沒的多山地體,亦屬典型的濱海丘陵地形,山多平地少,地貌豐富[26]。山脈走向為東北至西南[27]。境內山陵可與華南丘陵視為一體,地貌構造體系與內陸的廣東省一樣。香港約有650平方公里(即約60%陸地總面積)屬天然山坡,約20%的土地為大於/等於30°的陡峭斜坡[28]。山脈走向為東北──西南,其中以新界中部的大帽山為第一高峯(957m),向多方面伸延;西南面大嶼山島上的鳳凰山(934m)及大東山(869m)則為另一條主要山脈[29]。

地形限制與發展狀況

香港的半島與填海工程

香港境內擁有多個半島,這是由於香港的海岸線既長又彎曲。九龍半島是繼香港島後香港最繁榮的地區。因為九龍半島平地較香港島多,因此九龍半島的土地得到更充份的運用,人口密度也相當高。其他半島主要位於新界大陸等地。

自然形成的較大型平地,主要集中於最接近珠江口的新界西北部。元朗、粉嶺都是由河流自然形成的沖積平原。

香港的岩石地質與形成歷史

香港的地質多樣,由火成岩、沉積巖和花崗巖構成,其中花崗巖約佔香港總面積的三分之一。儘管相對於地球45億年的歷史,香港的岩石年齡較年輕,可追溯至4億年前的泥盆紀,當時香港地區被大片河谷平原覆蓋,沉積了大量植物和海洋生物的殘骸。這些殘骸逐漸形成了新界東北部船灣、黃竹角咀和赤門北岸一帶的岩石。

在石炭紀早期,香港被淺海淹沒,沉積物中含有砂礫、海洋動物及珊瑚的殘骸。這些沉積物經過壓縮和變形,形成了馬屎洲和丫洲等地典型的摺曲、拱起或斷層的岩石狀態。

侏羅紀時期,香港多次火山爆發,形成了香港約一半的火山岩地質。火山灰冷卻凝固後形成六邊形的石柱,見於果洲羣島及破邊洲。而未噴出的熔岩則在地底深處凝固,形成花崗巖。

白堊紀時期,氣候乾燥,沖積物形成了紅色的岩石層,如赤洲和烏蛟騰。考古發現該時期無生物痕跡,但附近地區曾有恐龍出沒。

第三紀早期,氣候變得潮濕,形成了遼闊的淺湖,湖底的軟泥層形成了東平洲所見的粉砂岩薄層。湖泊周邊的植物昆蟲形成了

香港礦物資源與水資源概況

礦物資源

- 香港的礦物資源有限,主要礦藏包括馬鞍山的磁鐵礦,該礦曾於上世紀中至70年代進行大規模開採,最高年產量達40萬噸,主要運往日本提煉。

- 沙田針山以及大嶼山沙螺灣有數處極小規模的鎢礦,而打鼓嶺蓮麻坑則出產鉛和鋅礦,可能含有銅和銀。

- 19世紀末在大嶼山梅窩的銀礦灣開採的是鉛礦,由於礦內含有少量銀,因此被命名為銀礦。這些礦藏均已停產。

水資源

- 香港由於地質原因(火成岩居多,三分之一土地為花崗巖),石礦場較為常見,但隨著城市發展,目前僅剩屯門的藍地石礦場仍在運作。

- 香港的海岸線彎曲,形成多個海灣和海灘,適合發展水上運動。

- 維多利亞港是香港的地理特徵,因深度和寬度較佳,且不受強風和珠江泥沙淤塞影響,而被譽為世界天然良港。

- 由於花崗巖地質堅硬,香港難以鑽取地下水,自開埠以來,政府便面臨淡水供應挑戰,早期主要依靠興建水塘收集雨水,目前全港共有17個水塘,總容量約為5.86億立方米。

- 香港約三分之一的土地被規劃為集水區,以收集和貯存雨水,這些集水區受到郊野公園條例保護。此外,自1960年代起,香港與廣東省簽訂協議,引進東江水供應。

保護與管理的香港郊區自然生態

地形限制與發展狀況

- 香港受地形限制,約七成半土地未被開發成市鎮。

- 儘管郊區與城市空間接近,但自然生態得以保存,形成對比。

- 2005年,郊野公園遊客達1,200萬人次,從事各類康樂活動。

|

| 保護地區域 |

| 面積(平方公里) |

| 佔比(%) |

| 郊野公園 |

443.1 |

39.35 |

| 特別地區 |

未知 |

未知 |

| 海岸公園及保護區 |

34 |

0.3 |

法例保護與管理

- 政府以法例保護郊區自然生態,漁護署負責管理。

- 郊野公園提供郊野康樂設施,特別地區則以保護自然環境為主。

植物種類與繁殖

- 香港有超過3,300種維管植物,包括2,100種本土植物。

- 油杉、紅皮糙果茶及大苞山茶等稀有植物經漁護署繁殖成功。

陸棲哺乳動物

- 香港有55種陸棲哺乳動物,常見的有赤麂、獼猴、松鼠及蝙蝠。

鳥類多樣性與保護

香港的氣候與自然資源

水生動物資源

香港水域孕育著豐富的海洋生物,據初步統計,至少有150種魚類具有漁業價值。由於香港地理位置的特殊性,這些魚類種類主要是熱帶性,但季候風和海流也會帶來少量的温帶生物。常見的魚類包括鯡魚類、黃花魚和鯛魚。此外,東部水域由於未受珠江水影響,珊瑚和甲殼類生物種類較多,全港共有84種石珊瑚。香港的海洋哺乳動物以中華白海豚和江豚為代表,這兩種生物全年均可見於香港水域。據漁護署統計,香港及珠江口水域至少有1500條白海豚。

| 魚類 |

鯡魚類、黃花魚、鯛魚 |

| 珊瑚 |

84種石珊瑚 |

| 海洋哺乳動物 |

中華白海豚、江豚 |

氣候特徵

香港位於亞洲東南部,受季風影響,形成了海洋性副熱帶季風氣候。這使得香港的氣候温和,且受海洋調節,温差較小。香港的氣候特徵是夏季漫長,春秋冬季相對較短。

香港的氣温呈現夏季越來越長,冬季越來越短的趨勢。

根據傳統的二十四節氣,香港的夏季從五月中旬開始,秋季則在九月下旬開啟。夏季炎熱潮濕,冬季偶爾寒冷,而春季則非常潮濕,常常有大霧和毛毛雨。

|

|

香港共有263個島嶼。眾島嶼以大嶼山面積最大,其次是香港島。香港島以南的鴨脷洲則是全球人口第二稠密的島嶼;另一方面亦有不少無任何常住居民的小島。

延伸閲讀…

香港地理- 維基百科,自由的百科全書

香港地理- 維基百科,自由的百科全書

地理環境

香港的地理位置使其成為一個天然良港,即維多利亞港,這是香港的著名地標之一。早在19世紀,英國人就因為香港的戰略地理位置而從清朝政府手中奪走了香港的主權,並開埠發展貿易。香港的位置至今仍然有利於本地經濟,通過轉口貿易和中轉旅客獲益。

香港聯合國教科文組織世界地質公園展示了香港獨特的地貌,該公園佔地50平方公里,包括西貢火山岩和新界東北沉積巖兩個園區。

根據英國殖民時期的劃分,香港被分為幾個主要區域:最初割讓的香港島和九龍,以及後來租借的新界。因此,人們常將香港全境稱為「港九新界」。1937年,政府將部分獅子山以南的新界地區劃為「新九龍」,以供發展。然而,隨著時代發展,「新九龍」地區現在已被視作九龍的一部分。目前,有時甚至將西貢市視為「九龍」的一部分,這與殖民地時期對九龍的定義有所不同。

政府於1982年實施地方行政計劃,將香港分為18個行政區,旨在更好地協調地區服務和管理設施,並鼓勵市民參與地區事務。這一政策至今仍在沿用,18個行政區的劃分保持大體不變。這些區包括:

| 地區 |

| 油尖旺區 |

| 深水埗區 |

|

香港約有650平方公里(即約60%陸地總面積)屬天然山坡,約20%的土地為大於/等於30°的陡峭斜坡。山脈走向為東北一西南,其中以新界中部的大帽山為第一高峯,向多方面伸延;西南面大嶼山島上的鳳凰山及大東山則為另一條主要山脈。

|

|

香港共有263個島嶼。眾島嶼以大嶼山面積最大,其次是香港島。香港島以南的鴨脷洲則是全球人口第二稠密的島嶼;另一方面亦有不少無任何常住居民的小島。

延伸閲讀…

香港地理_百度百科

地理資訊地圖.香港特別行政區政府提供的香港地圖

|

|

香港境內擁有多個半島,這是由於香港的海岸線既長又彎曲。九龍半島是繼香港島後香港最繁榮的地區。因為九龍半島平地較香港島多,因此九龍半島的土地得到更充分運用,人口密度也相當高。其他半島主要位於新界大陸等地。

|

|

自然形成的較大型平地,主要集中於最接近珠江口的新界西北部。元朗、粉嶺都是由河流自然形成的沖積平原。這些天然平原土地肥沃,適合耕種。但由於地勢低窪,一旦遇上暴雨,渠務未經妥善處理的地區便會形同澤國,但是其他地區的高地並不等於能夠倖免於大雨的衝擊。遇上豪雨,遍佈香港各地的斜坡可能出現山泥傾瀉,威

香港地質歷史簡述

石炭紀早期

約3.5億年前,香港地區被熱帶淺海覆蓋,沿岸沼澤中生長著繁茂的植物。當這些植物枯萎後,它們的遺體與軟泥層一起被埋藏在地表之下,經過高温和壓力,最終形成了大理岩和含有石墨的片岩,這些岩石主要分佈於香港西北部,如元朗一帶。

二疊紀時期

約2.9億年前,香港再次被淺海淹沒,海洋中的砂礫、動物的殘骸以及珊瑚碎片沉積下來,這些沉積物在地球內部的巨大壓力下變形,形成瞭如馬屎洲和丫洲等地所見的曲折巖層。

侏羅紀時期

從1.64億年到1.40億年前,香港歷經多次火山爆發,噴出的熔岩和火山灰冷卻後形成了多種岩石,如果洲羣島和破邊洲的六邊形石柱,以及地底深處的花崗巖。這一時期,香港的岩石有一半以上是火山岩漿凝固而成。

白堊紀時期

約1億年前,香港地區呈現乾燥荒蕪的景象,當時中國大陸的洪水偶爾會將砂石和軟泥帶到香港,這些沉積物形成了赤洲和烏蛟騰等地所見的紅色岩石層。雖然這一時期在香港並未發現生物化石,但廣東省內曾發現的白堊紀恐龍化石表明該地區可能有恐龍活動。

白堊紀晚期和第三

香港的礦石開採與礦場轉型

已被遺忘的石礦場

在香港的歷史中,礦石開採扮演了重要角色。儘管這些礦藏已不再開採,它們的痕跡依然存在於香港的地理環境中。例如,位於香港島的畢拿山石礦場,雖已停產,但為歷史留下了印記。另外,昔日石礦場的地名,如石塘咀和土瓜灣的石塘街,也成為了人們緬懷過去的象徵。截至2020年,屯門的藍地石礦場是香港唯一仍然運作的石礦場。

7月和9月是香港最常受到颱風影響的季節

雖然香港從五月入夏,到秋天十一月,都有可能遭遇颱風影響。[55]

颱風會帶來大量的降雨

有時候會造成水浸或山泥傾瀉。

九月下旬

往往有第一道東北季後風開始影響香港,帶來稍涼的天氣。

| 月份 |

颱風頻率 |

| 7月 |

高 |

| 8月 |

非常高 |

| 9月 |

非常高 |

| 10月 |

高 |

| 11月 |

低 |

颱風會對香港造成重大影響,包括強風、暴雨和風暴潮。

中國大陸對香港颱風預報的影響

中國大陸的氣象預報對香港的颱風預測有重要影響。

| |