經過紅軍渡過湘江後,他們開始面臨前進方向的爭議。黨中央在貴州黎平會議上,根據毛澤東的建議,放棄湘西北的計劃,改向貴州北部推進。

1935年1月7日,紅軍攻下黔北重鎮遵義,標誌著一個決定紅軍和黨命運的轉折點的到來。

1935年1月,黨中央在貴州遵義召開的政治局擴大會議,解決了當時具有決定意義的軍事和組織問題。

「1935年」湘江戰役後的紅軍轉折點,將影響中國共產黨和紅軍的未來走向。

遵義會議——中國革命的轉折點

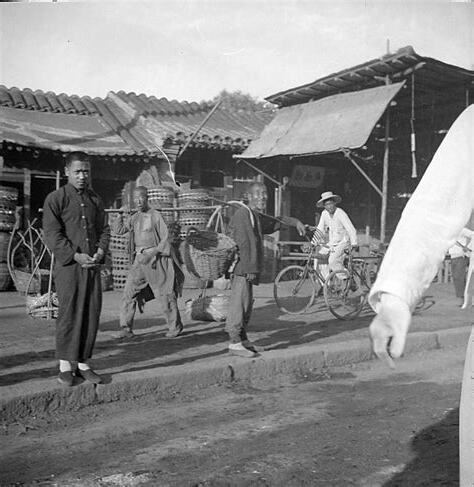

隨着紅軍的萬里長征,國民黨軍隊緊追不捨,企圖包圍殲滅。在突破湘江第四道封鎖線時,紅軍遭受了慘重的損失,人員鋭減。然而,正是這場危機,促使黨內對紅軍的戰略方向進行了深刻的反思。1934年12月,中央政治局在貴州黎平召開會議,根據毛澤東的建議,決定放棄與紅二、紅六軍團會合的計劃,轉而向貴州北部進軍。1935年1月7日,紅軍佔領了遵義,這座黔北重鎮,為即將到來的歷史轉折點鋪墊了舞台。

遵義會議的召開與黨內的轉折

1935年1月,黨中央在遵義召開政治局擴大會議,會議討論並通過了張聞天起草的《中央關於反對敵人五次“圍剿”的總結的決議》,該決議批評了之前錯誤的軍事領導,並確立了毛澤東在中央和紅軍中的領導地位。會議還決定成立一個新的三人小組,由毛澤東、周恩來和王稼祥組成,負責全軍的軍事行動。

遵義會議的意義

遵義會議不僅是中國共產黨歷史上的一次重要會議,也是中國革命史上的一次轉折點。它糾正了“左”傾錯誤的軍事路線,恢復了毛澤東在黨內的領導地位,形成了以毛澤東為核心的中央領導集體。這次會議開啓了中國革命的新篇章,為後來紅軍長征的勝利和中國革命的最終勝利奠定了基礎。遵義會議的深遠影響,不僅在於它挽救了黨、紅軍和中國革命,更重要的是它確立了中國共產黨獨立自主地解決中國革命實際問題的方針政策。

| 時間 | 1935年1月 |

| 地點 | 貴州遵義 |

| 參會者 | 毛澤東、周恩來、張聞天等 |

| 議題 | 解決軍事和組織問題 |

| 結果 | 確立了毛澤東的領導地位,形成新的三人小組負責軍事行動 |

| 影響 | 扭轉了中國革命的命運,開啓獨立自主解決中國問題的時期 |

1935年,是中國歷史上一個重要的年份。這一年發生了許多重要的事件,對中國和世界都有著深遠的影響。在這個時候,中國正處於抗日戰爭的關鍵時刻,人民面臨著極大的困難和危險。

回顧那個時代,1935年成為了中國人民的希望之年。面對日本侵略者的猛烈攻勢,中國軍民團結一心,奮力抵抗。那個年代的人們,以堅定的信念和勇氣,捍衞著自己的土地和尊嚴。

同時,在中國的西南地區,也發生了一個歷史性的事件,被後人稱之為「長徵」。由中共中央領導的工農紅軍,在極端艱苦的條件下,成功地突破了敵人的封鎖並開展了一場壯大的軍事行動。這次長徵,標誌著中共的勝利,也奠定了他們在中國解放戰爭中的重要地位。

除了抗戰和長徵,1935年還發生了其他重要的事件。例如,中國政府在這一年頒布了《財政法》,這是中國近代史上重要的財政改革文件之一。這一法案的實施,為中國經濟的發展和國家建設奠定了基礎。

1935年,是中國的轉折點。在這一年,中國人民經歷了極大的痛苦和磨難,但同時也取得了重要的勝利和成就。這一年以來,中國走上了一條嶄新的道路,並逐漸成為世界上最強大的國家之一。