聯合國憲章所載國際法原,諸如人民權利及自決,所有國家主權及獨立,不干涉各國內政,禁止使用威脅或武力以及普遍與遵守全體人類人權及基本原則。

深信本公約達成條約法編纂及發展可促進憲章揭示之聯合國宗旨,即維持國際和平與安全,發展國際間關係並達成其彼此合作, 確認經本公約各條規定問題,國際習慣法規則準, (a) 稱“條約”者,謂國家間締結而以國際法為準國際書面協定,不論其載於一項文書或兩項以上有關文書內,不論其名稱如何; (b) 稱“批准”,“接受”,“贊同”及“加入”者,各依本義指一國據國際上確定其受條約拘束國際行; (c) 稱“全權證書”者,謂一國主管當局所頒發,指派一人或數人代表該國談判,議定或認證條約文,表示該國受條約拘束,或完成有關條約任何其他行為文件; (e) 稱“談判國”者,謂參與草擬及議定條約文之國家; (f) 稱“締約國”者,謂問條約生效,受條約拘束之國家; (g) 稱“事國”者,謂承受條約拘束及條約其之國家; (h) 稱“第三國”者,謂事國之國家; (i) 稱“國際組織”者,謂政府間組織。

二、第一項關於本公約內各項用語規定不妨礙此等語,任何國家國內法上使用或所具有意義。

本公約適用於國家其他國際法主體間締結國際協定或此種其他國際法主體間國際協定或非書面國際協定,此一事實並影響: (b) 本公約所載任何規則國際法而毋須基於本公適用於此類協定者,於此類協定適用; 不妨公約所載任何規則依國際法而毋須基於本公適用於條約者適用限,本公約各國於本公各該國生效後締約條約適用。

本公約適用於一國際組織組織約章任何條約及一國際組織內議定任何條約,但該組織任何有關規則並無妨礙。

一、任一人員如有下列情況之一,視為代表一國議定或認證條約文或表示該國承受條約拘束: 二、下列人員於任職務出具全權證書,視為代表其國家: (a) 國家元首,政府首長及外交部長,實施關於締結條約一切行為; (b) 使館館,議定派遣國駐國間條約文; (c) 國家派國際會議或派駐國際組織或該國際組織一機關代表,議定該會議,組織或機關內議定條約文。

關於締結條約行為系第七條不能視為經授權此事代表一國人員實施者,該國事後確認,發生法律效果。

一、依第二項之規定外,議定條約文應所有參加草擬文國家之。

二、國際會議議定條約文應出席及參加表決國家三分之二多數表決之,但此等國家同樣多數決定適用另一規則者不在此限。

(b) 倘無此項程序,由此國家代表條約文上,或載有約文會議後文件上簽署,作待核准簽署或草簽。

一國承受條約拘束得以簽署、交換構成條約文書,批准、接受、贊同或加入,或任何其他方式表示。

一、遇有下列情形之一,一國承受條約拘束,該國代表簽署表示: (a) 倘經確定談判國有此協議,約文草簽構成條約簽署; (b) 代表條約作待核准簽署,倘其本國確認,即構成條約正式簽署。

遇有下列情形之一,國家承受彼此間交換文書構成條約拘束,以此種交換表示: 一、遇有下列情形之一,一國承受條約拘束,批准表示: (d) 該國條約作須經批准簽署意思可見諸其代表所奉全權證書,或於談判時有此表示。

二、一國承受條約拘束接受或贊同方式表示者,其條件適用於批准者。

遇有下列情形之一,一國承受條約拘束加入表示: 條約另有規定外,批准書、接受書、贊同書或加入書下列方式確定一國承受條約拘束: (c) 如協議,通知締約國或保管機關。

一、不妨礙第十九條第二十三條為限,一國承受條約一部分拘束,於條約許可或其他締約國時。

二、一國承受許可選擇規定條約拘束,於指明其規定時。

(a) 如該國簽署條約或交換構成條約文書而批准。

接受或贊同,但明白表示不欲成為條約事國意思;或 (b) 如該國業表示同意承受條約拘束,而條約生效,且條約生效稽延過久。

一國得於簽署、批准、接受、贊同或加入條約時,提具保留,但有下列情形之一者不在此限: (c) 屬(a) 及(b) 兩款所稱情形,該項保留條約目的及宗旨不合者。

一、條約明示準許保留,其他締約國事後予以接受,但條約規定如此辦理者,不在此限。

二、倘談判國數目及條約目的與宗旨,可見全體事國間適用全部條約每一事國承受條約拘束條件時,保留全體事國接受。

三、倘條約國際組織組織章,條約另有規定外,保留該組織主管機關接受。

五、第五十一條、第五十二條及第五十三條所稱情形下,條約規定分離。

五、適用第二項第四項而言,條約另有規定外,倘一國接獲關於保留通知後十二個月期間屆時或其表示同意承受條約拘束之日為止,兩者中後日期準,對保留提出,此項保留即視業經該國接受。

(a) 對保留國而言,其該另事國關係上照保留範圍修改保留所關涉及條約規定;及 (b) 該另事國而言,其保留國關係上照同一範圍修改此等規定。

三、倘反保留國家反條約其本國保留國間生效,此項保留關涉規定保留範圍內於該兩國間適用。

一、條約另有規定外,保留得撤回,經業接受保留之國家。

二、條約另有規定外,對保留提出反對得撤回。

(a) 保留撤回,另一締約國關係上,該國收到撤回保留通知之時起發生效力; (b) 對保留提出之反之撤回,提出保留之國家收到撤回通知時起發生效力。

一、保留、明示接受保留及保留,書面提具並致送締約國及有權成為條約事國其他國家。

二、保留系簽署批准、接受或贊同條約時提具者,保留國在表示同意承受條約拘束時正式確認。

遇此情形,此項保留應視其確認日提出。

三、明示接受保留或反保留系確認保留前提出者,其本身確認。

四、撤回保留或撤回對保留提出反對,書面之。

一、條約生效方式及日期,依條約規定或依談判國協議。

二、倘無此種規定或協議,條約一俟確定所有談判國承受條約拘束,即行生效。

三、條約另有規定外,一國承受條約拘束如繫於條生效後之一日期確定,條約該日起該國生效。

四、條約中條約文認證,國家承受條約拘束確定,條約生效方式或日期、保留、保管機關職務以及條約生效前發生其他事項訂立規定,自條文議起適用。

二、條約另有規定或談判國另有協議外,條約或條約一部分一國適用,於該國其不欲成為條約事國意思通知適用條約其他各國止。

之條其各事國有拘束力,各該國善意履行。

條約表示意思,或確定外,關於條約一事國生效日以前發生任何行為或事實或存在任何情勢,條約規定該事國發生拘束力。

條約表示意思,或確定外,條約每一事國拘束力及於其全部領土。

一、違反聯合國憲章第一百零三條為限,同一事項後訂條事國權利義務應依下列各項確定。

二、遇條約訂明違反先訂或後訂條約或不得視為先訂或後訂條不合時,該先訂或後訂條約規定應居優先。

三、遇先訂條約全體事國後訂條事國但不依第五十九條終止或停止施行先訂條約時,先訂條約於其規定後訂條約規定相合範圍內適用。

(a) 同為兩條當事國間,適用第三項之同一規則; 五、第四項不妨礙第四十一條或第六十條終止或停止施行條約任何問題,或一國因締結或適用一條而其規定該國依另一條另一國義務不合所生任何責任問題。

一、條約應用語其上下文並參照條約目的及宗旨所具有意義,善意解釋。

二、解釋條約而言,上下文指弁言及附件內文外,並應包括: 四、倘經確定事國有此,條約語應使其具有意義。

證實適用第三十一條所得意義起見,或遇依第三十一條作解釋而: (b) 所獲結果顯屬或不合理時,確定義起見,得使用解釋補充資料,包括條約準備工作及締約情況內。

一、條約文經兩種以上文字認證作準者,依條約規定或事國協議遇意義分歧時應某種文為外,每種文字之約文應同一作準。

二、認證作準文字以外他種文字作成條約譯本,於條約有此規定或事國有此協議時,始得視為作準文。

四、依第一項應某種文為之情形外,倘作準文後發現意義有而非適用第三十一條及第三十二條所能消除時,應採用顧及條約目的及宗旨能調和各文之意義。

條約第三國,不為該國創設義務或權利。

如條事國有意條約之一項規定作確立一項義務方法,且該項義務一第三國書面明示接受,該第三國即因此項規定而負有義務。

一、如條事國有意條約之一項規定一第三國或其屬一組國家或所有國家給予一項權利,而該第三國此表示同意,該第三國即因此項規定而享有該項權利。

該第三國倘無相反表示,應推定其表示同意,但條約另有規定者不在此限。

一、第三十五條使第三國擔負義務時,該項義務條約各事國該第三國,方得取消或變更,確定其另有協議者不在此限。

二、第三十六條使第三國享有權利時,倘經確定該第三國不得取消或變更該項權利,事國不得取消或變更。

條約得以事國協議修正,條約可能另有規定者外,此種協議適用第二編所訂規則。

一、條約另有規定外,多邊條約修正下列各項規定。

二、全體事國間修正多邊條約任何提議通知全體締約國,各該締約國均應有權參加: 四、修正條約協定條約事國而未成該協定事國之國家無拘束力,此種國家適用第三十條第四項(b) 款。

五、凡於修正條約協定生效後成為條約事國之國家,倘無意思表示: (a) 應視修正後條約事國,並 (b) 不受修正條約協定拘束之條事國關係言,應視未修正條約事國。

(b) 有關修改條約禁止,且: 二、屬第一項(a) 款範圍情形條約另有規定者外,有事國應其締結協定意思及協定條約所規定修改,通知其他事國。

二、終止條約、廢止條約,或事國退出條約,該條約或本公約規定適用結果始得之。

同一規則適用於條約停止施行。

條約因本公約或該條約規定適用結果而、終止或廢止,由當事國退出,或停止施行情形,損害任何國家依國際法而毋須基於條約負履行該條約所載任何義務之責任。

一、條約另有規定或事國另有協議外,條約內所規定或因第五十六條所生之當事國廢止、退出或停止施行條約權利得整個條約行使。

二、本公約承認條約、終止、退出或停止施行條約理由得整個條約援引,但下列各項或第六十條所規定情形不在此限。

三、倘理由條文有關,得於下列情形下各該條文援引: 四、第四十九條及第五十條所稱情形下,有權援引詐欺或賄賂理由之國家得整個條約或以違反第三項為限條文援引。

五、第五十一條、第五十二條及第五十三條所稱情形下,條約規定分離。

一國於知悉事實後而有下列情形之一者,即不得援引第四十六條第五十條或第六十條及第六十二條所規定條約、終止、退出或停止施行條約理由: (a) 該國業經明白條約,或生效或繼續施行;或 一、一國不得援引其承受條約拘束表示違反該國國內法關於締約權限之一項規定事實以撤銷其,但違反之情事顯明且涉及其具有基本重要性之國內法之一項規則者,不在此限。

二、違反情事倘此事慣例並秉善意處理任何國家客觀視之為顯然可見者,即系顯明違反。

如代表表示一國承受某一條拘束權力附有限制,除非其表示同意前此項限制通知其他談判國,該國不得援引該代表遵守限制之事實以撤銷其表示。

一、一國得援引條約內錯誤撤銷其承受條約拘束,但此項錯誤以關涉該國於締結條約時假定為存在且構成其承受條約拘束事實或情勢者限。

二、如錯誤系關係國家本身行為所助成,或如當時情況足以使該國知悉有錯誤可能,第一項適用。

三、條約文用字有關錯誤,影響條約效力,此情形下,第七十九條適用。

倘一國另一談判國詐欺行而締結條約,該國得援引詐欺為理由撤銷其承受條約拘束。

倘一國承受條約拘束表示系經另一談判國直接或間接賄賂其代表而取得,該國得援引賄賂理由撤銷其承受條約拘束。

一國承受條約拘束表示系行為或威脅其代表所施而取得者,應無法律效果。

條約締結時國際法強制規律牴觸者無效。

適用本公約而言,國際法強制規律指國家國際社會全體接受並公認損抑且僅有後具有同等性質國際法規律始得更改規律。

下列情形下,得終止條約或事國退出條約: 條約另有規定外,多邊條約並不僅因其他事國數目減少生效所必需數目以下而終止。

一、條約如無關於其終止規定,無關於廢止或退出規定,不得廢止或退出,除非: 下列情形下,條得全體事國或某一事國停止施行: 一、多邊條約兩個以上事國得並僅於彼此間締結協定停止施行條約規定,如 (a) 條約內規定有此種停止可能,或 (b) 有關停止條約禁止,且: 二、屬第一項(a) 款範圍情形條約另有規定者外,有事國應其締結協定意思及條約內所欲停止施行規定通知其他事國。

一、任何條約於其全體事國同一事項締結後訂條,且有下列情形之一時,應視為業止: 二、倘後訂條可見或確定事國有此意思,前訂條約應視為停止施行。

一、雙邊條約事國一方有違約情事時,他方有權援引違約理由終止該條約,或全部或局部停止其施行。

(一)各該國違約國關係上,或 (二)全體事國之間, (c) 如於條約性質關係,遇事國其規定有違反情事,致每一事國繼續履行條約義務處地位因而改變,違約國以外任何事國有權援引違約理由將條其本國全部或局部停止施行。

三、適用本條而言,違係指: (a) 廢棄條約,而此種廢棄非本公約準許者;或 (b) 違反條約規定,而此項規達成條約目的或宗旨所者。

五、第一項第三項適用於各人道性質條約內所載關於保護人身各項規定,關於禁止受此種條約保護之人採取任何方式報復規定。

一、倘實施條約必不可少之標物消失或毀壞以致可能履行條約時,事國得援引可能履行為理由終止或退出條約。

如可能履行系屬暫時性質,得援引為停止施行條約理由。

二、倘條約可能履行系事國違反條約義務或違反條約任何其他事國負任何其他國際義務結果,該事國不得援引可能履行為理由終止、退出或停止施行條約。

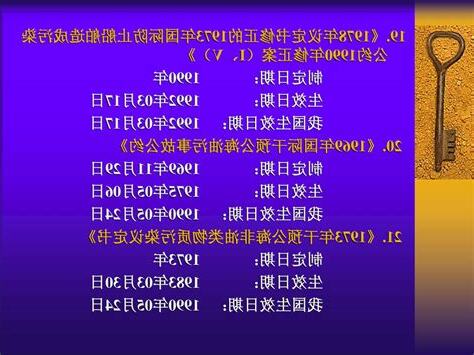

一、條約締結時存在情況發生基本改變而非事國預料者,不得援引終止或退出條約理由,除非: 本議定書於1976年11月17日19日原政府間海事協商組織倫敦召開修訂1969年國際油污損害民事責任公約中計算單位會議上通過,1981年4月8日生效。

我國於1986年9月29日加入本議定書,本議定書於1986年12月28日我國生效。

參加本議定書國家有:澳大利亞、巴哈馬、比利時、伯利茲、喀麥隆、加拿大、中國、哥倫比亞、塞浦路斯、丹麥、埃及、芬蘭、法國、德國、希臘、印度、意大利、科威特、利比裏亞、盧森堡、馬爾代夫、馬耳他、荷蘭、挪威、阿曼、秘魯、波蘭、葡萄牙、卡塔爾、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、阿聯酋、英國、瓦努阿圖、也門。

本議定書各締約方, 作為1969年11月29日布魯塞爾簽訂國際油污損害民事責任公約締約方, “本公約,船舶所有人有權任何一事件賠償責任總額限定船舶噸位每噸133計算單位,但這一總額任何情況下不得超過1400萬計算單位。

” 9(a)本條第1款中所指“計算單位”國際貨幣基金組織規定提款權。

第1款所述金額,應基金設立日基金設立所在國貨幣價值提款權比價摺合成該國貨幣。

屬國際貨幣基金組織成員國家,提款權摺合該國貨幣價值,應國際貨幣基金組織於所述日期業務和交易中適用實際使用定值方法計算。

非屬國際貨幣基金組織成員國家,提款權摺合該國貨幣價值,應該國確定方式計算。

9(c)第9(a)款末句中所述計算和第9(b)款中所述折算,其方式應儘可能使第1款中金額以締約國貨幣表示時具有該金額計算單位表示時真實價值。

締約國應視情況,其第9(a)款計算方法或第9(b)款摺合結果,交存第4條所指文件時,以及上述計算方法和摺合結果發生變動時,通知保管人。

1.本議定書開放供任何簽署或加入公約國家和任何應邀參加於1976年11月17日到19日倫敦召開修訂1969年國際油污損害民事責任公約計算單位會議國家簽字。

本議定書自1977年2月1日起至1977年12月31日止本組織總部開放,供簽字。

2.本條第4款另有規定外,本議定書有待簽署本議定書國家批准、接受或核准。

3.本條4款另有規定外,本議定書應開放供簽署本議定書國家加入。

2.本議定書修正案對所有現有締約國生效後,或者本修正案對所有現有締約國生效所需各種手續完備後,任何交存批准、接受、核准或加入文件應視適用於經修正案修改本議定書。

1.本議定書應包括五個各擁有油輪噸位於100萬總噸國家內八個國家秘書長交存批准、接受、核准或加入書日後第九十天,對批准、接受、核准或加入本議定書國家生效。

2.於此後批准、接受、核准或加入本議定書每一國家,本議定書應該國交存相應文件之日後第九十天其生效。

1.任何締約國可本議定書其生效後,退出本議定書。

2.退出應向秘書長交存一份文件,方為。

3.退出應在秘書長交存退出文件後一年後生效,或退出文件中載明期限後生效。

1.本組織可召開會議,修訂或修正本議定書。

2.經於三分之一締約國要求,本組織應召開本議定書締約國會議,其進行修訂或修正。

本議定書生效,秘書長應聯合國憲章第102條規定,將本議定書的核證無誤副本送交聯合國秘書處,供登記和公佈。

本議定書一份,英文和法文寫成,兩種文本具有同等效力。

俄文和西班牙文正式譯本應製成並簽字一併保存。

下列署名者,經正式授權,簽署本議定書,昭信守。

但特種使節團接受國,不得裝置並使用無線電發報機。

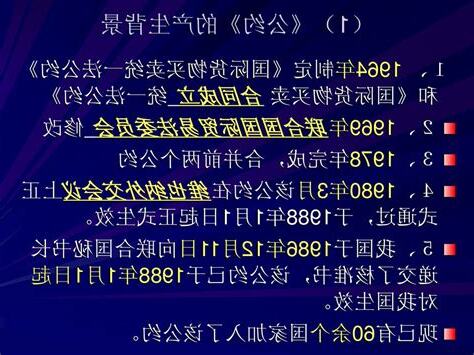

延伸閱讀…

PROTOCOL OF 1976 TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILI-TYFOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969 THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL,Oil Pollution Damage, done at Brussels on November 29, 1969,for Oil Pollution Damage, 1969.133 units of account of each ton of the ship’s tonnage. However, thisthe national currency, in terms of the Special Drawing Right, of aContracting State which is a member of the International Monetary Fund,operations and transaction. The value of the national currency, in termsof the Special Drawing Right, of a Contracting State which is not a memberof the International Monetary Fund, shall be calculated in a manner 9(b) Nevertheless, a Contracting State which is not a member of theof the provisions of paragraph 9(a) of this Article may, at the time ofratification, acceptance, approval of or accession to the presentConvention, or at any time thereafter, declare that the limits ofshall, in respect of any one incident, be an aggregate of 2,000 monetaryto the depositary the manner of calculation pursuant to paragraph 9(a), or 覆聯合國外交往來及豁免會議及該會議於一九六一年四月十日所通過決議案確認特種使節團問題性質, 鑑於聯合國外交往來及豁免會議通過之維也納外交關係公,一九六一年四月十八日起聽各國簽署, 鑑於聯合國領事關係會議通過之維也納領事關係公,一九六三年四月二十四日起聽各國簽署,深信關於特種使節團國際公約可使上述兩公約臻於完備並有助於促進各國間關係,不論各國憲政及社會制度為何, 確認特種使節團享有特權豁免,其目的非為個人謀利益,而確保代表國家特種使節團能執行職務, 重申經本公約各條款規定問題,應繼續適用國際習慣法規則, 一國得外交途徑或其他經議定或彼此能接受途徑,徵得他國,派遣特種使節團前往該國。

一國得外交途徑或其他經議定或彼此能接受途徑,徵得他國,派遣特種使節團前往該國。

一國模擬派遣同一使節團兩個以上國家者,應於徵求各接受國時,此意向通知各該國。

兩個以上國家模擬合派一特種使節團另一國者,應於徵求接受國時,此意向通知該國。

兩個以上國家如第二條徵得另一國,得各派特種使節團該國,俾全體協議處理所有各該國有共同利益問題。

第十條、第十一條及第十二條另有規定外,派遣國得其特種使節團人數及組成一切有關資料,將模擬派人員姓名及職銜,通知接受國後,委派特種使節團人員。

接受國本國環境情況及特種使節團需要,認為特種使節團人數不合理時,得拒絕接受。

接受國得不具理由,拒絕接受任何人特種使節團人員。

一. 特種使節團派遣國代表一人或多人組成,派遣國得委派其中一人團長。

特種使節團得包括外交職員、行政及技術職員及事務職員。

二. 駐接受國常設使館或領館人員特種使節團成員時,享有本公約規定特權及豁免外,仍保有常設使館或領館人員特權及豁免。

三. 接受國於非派遣國國民而為第三國國民者,得保留本條第二項所載權利。

(寅)任何使節團人員人,其到達及後離境; (卯)僱用居留接受國人使節團人員或私人服務人員時,其僱用及解僱; (辰)特種使節團團長任命,如無團長,第十四條第一項所稱代表任命,及其替代人任命; (巳)特種使節團使用館舍及第三十條、第三十六條及第三十九條享有不得侵犯權之私人寓所所在地,以及辨認此種館舍及私人寓所所需任何其他資料。

二. 不可能外,到達及後離境應於通知。

一. 接受國得不具解釋通知派遣國,宣告特種使節團內派遣國任何代表,或其任何外交職員不受歡迎人員,或使節團任何其他職員不能接受。

遇此情形,派遣國應情況召回該員或終止其使節團職務。

任何人員到達接受國國境前得予宣吿受迎或不能接受。

二. 如派遣國拒絕履行或於合理期間內履行本條第一項所載義務,接受國得拒絕承認該有人員特種使節團人員。

一. 特種使節團團長或派遣國派團長,則派遣國代表之一經派遣國指定後,有權代表使節團採取行動及接受國致送公文。

接受國應直接設使館向使節團團長,倘無團長,上述代表致送關於特種使節團公文。

二. 但特種使節團團員派遣國使節團團長,或於設團本條第一項所稱代表授權,代替特種使節團團長或上述代表,或代表使節團,辦理事務。

一. 兩個以上特種使節團接受國或第三國境內集會時,倘無協議,使節團優先地位應會議所在地國家禮儀規則所用之國名字母次序定。

二. 兩個以上特種使節團會於舉行典禮或儀式時,其優先地位應依接受國現行禮儀規則定。

二. 倘無協議,特種使節團應設於接受國外交部所在地。

三. 特種使節團倘地點執行職務,關係國得商定特種使節團設辦事處應不以一處限,並得中選定一處主要辦事處。

一. 兩個以上國家特種使節團於第三國明白表示同意後方得該國境內集會,該國並保有撤銷權。

二. 第三國表示同意時,得訂定派遣國所應遵守條件。

三. 第三國表示同意時所指定範圍,對派遣國負有接受國權利義務。

二. 行使本條例時所規定權利時,於接受國法律、規章及慣例,應加顧及。

一. 其他情形外,特種使節團職務遇下列情事之一即吿了: (寅)特種使節團規定期限屆,但展延者不在此限; 二. 派遣國接受國間斷絕外交關係或領事關係,並結束斷絕關係時所有特種使節團。

一. 派遣國元首率領特種使節團時,應接受國或第三國內享有依國際法對國家元首於正式訪問應給予侵利、特權及豁免。

二. 政府首長、外交部部長及其他高級人員參加派遣國之特種使節團時,接受國或第三國內享有本公約訂明侵利、特權及豁免外,應享有國際法所給予侵利、特權及豁免。

接受國應顧及特種使節團性質及任務,給予特種使節團執行職務需侵利。

接受國請求,應協助特種使節團獲得之館舍及為使節團人員獲得房舍。

一. 特種使節團執行職務性質及期間相符合範團內,派遣國及代表特種使節團執行職務使節團人員於特種使節團所用之館免徽納國家、區域或地方性捐税,但其供給服務應納費者不在此限。

二. 本條稱免税,於派遣國或特種使節團人員訂立承辦契約者接受國法律應納捐税,適用。

一. 依本公約設立特種使節團館捨不得侵犯。

接受國官吏特種使節團團長,或情形下,經派遣國駐接受國設使館館不得進入館舍。

遇有火警或危害公共安全其他災禍,且僅限於不及獲得特種使節團團長,或於情形下,常設使館館長時,得推定得此種。

二. 接受國負有責任,採取一切步驟,保護特種使節團館舍免受侵入或損害,並防止一切擾使節團安寧或有損使節團情事。

三. 特種使節團館舍、設備以及關於特種使節團工作所使用其他財產及其交通工具,免受捜查、徵、扣押或強制執行。

特種使節團檔案及文件無論何時,論位於,屬不得侵犯。

此種檔案及文件於時應附有可資識別外部標誌。

接受國應確保所有特種使節團人員其境內有執行特種使節團職務行動及旅行,但以違反接受國國家安全而設定禁止或限制進入區域所訂法律規章限。

一. 接受國應準許並保護特種使節團一切公務目的通訊。

特種使節團派遣國政府及無論何處該國使館、領館及其他特種使節團或同一使節團各部分通訊時,得採用一切方法,包括信差及碼電訊內。

但特種使節團接受國,不得裝置並使用無線電發報機。

延伸閱讀…

三. 特種使節團於事展可行時,應使用派遣國常設使館通訊侵利,包括郵袋及信差內。

五. 構成特種使節團郵袋包裹須附有可資識別外部標誌,並以裝載特種使節團文件或公務用品限。

六. 特種使節團信差應持有官方文件,載明其身分及構成郵袋包裹件數;於其執行職務時,應受接受國保護。

該信差享有人身不得侵犯權以及受任何方式逮捕或拘禁。

七. 派遣國或特種使節團得指派特種使節團設信差。

遇此情形,本條第六項之規定應適用,但設信差其負責攜帶特種使節團郵袋送交收件人後,即復享有該項所稱豁免。

八. 特種使節團郵袋得委託定許入境地點停泊或降落船舶或商營飛機船長或機長轉遞。

船長或機長應持有官方文件載明構成郵袋包裹件數,但不得視為特種使節團信差。

特種使節團主管機關商定後,得派其團員一人受阻礙徑船長或機長取得郵袋。

特種使節團內派遣國代表及該團外交職員人身不得侵犯。

上述人員受任何方式逮捕或拘禁。

接受國此等人員應特示,並應採取一切步驟,防止其人身、或任何侵犯。

一. 特種使節團內派遣國代表及該團外交職員私人寓所一如特種使節團館舍,應享有不得侵犯權及保護。

二. 前項人員文書及信件享有不得侵犯權;其財產第三十一條第四項另有規定外,亦同。

二. 上述人員接受國民事及行政管轄享有豁免,但下列情形除外: (子)關於接受國境內私有不動產物權訴訟,但有關人員代表派遣國為使節團用途置有之不動產,不在此限; 四. 特種使節團內派遣國代表及該團外交職員不得執行之處分,但關於本條第二項(子)、(醜)、(寅)、(卯)各款所列案件,而執行處分復無損於其人身或寓所不得侵犯者,不在此限。

一. 本條第三項另有規定外,特種,使節團內派遣國代表及該團外交職員派遣國所服務而言,應免予適用接受國施行社會保險辦法。

二. 專受特種使節團內派遣國代表或該團外交職員私人僱用人員應享有本條第一項所規定豁免,但以符合下列條件限: 三. 特種使節團內派遣國代表及該團外交職員其僱人員不得享受本條第二項所規定豁免者,應履行接受國社會保險辦法僱主所規定義務。

四. 本條第一項及第二項所規定豁免不妨礙於接受國社會保險制度之自願參加,但以接受國許可參加限。

五. 本條規定影響前此訂關於社會保險雙邊或協定,禁止後議訂此類協定。

特種使節團內派遣國代表及該團外交職員免納一切人或對物課徵國家、區域或地方性捐税,但下列各項,不在此列: (醜)於接受國境內私有不動產課徵捐税,但有關人員代表派遣國為使節團用途而置有之不動產,不在此列; (寅)接受國課徵遺產税、遺產取得税或繼承税,但以牴觸第四十四條之規定為限; 接受國特種使節團內派遣國代表及該團外交職員應免除一切勞務及所有各種公共服務,並應免除關於徵、軍事捐獻及屯宿軍事義務。

一. 接受國於本國所訂法律規章範團內應準許下列物品入境,並免除一切關税、税捐、以及貯存、運送及類似服務費用以外一切其他課徵: 二. 特種使節團內派遣國代表及該團外交職員私人行李應免受查驗,但有理由推定其中裝有本條第一項所稱免税之列之物品或接受國法律禁止進出口或有檢疫條例加以管制物品者,不在此限。

遇此情形,査驗有關人員或其授權代理人場時,方得為。

特種使節團行政技術職員享有第二十九條第三十四條所規定特權豁免,但第三十一條第二項所規定接受國民事及行政管理豁免適用於執行職務範團以外之行。

關於首次進入接受國時所輸入物品,此等人員享有第三十五條第一項所規定特權。

(1969年11月29日訂於布魯塞爾)本公約於1975年5月6日生效。

中華人民共和國於1990年2月23日交存加入書,本公約於1990年5月24日我生效。

) 本公約各締約國,意識到有保護他們國民利益,使其免於遭受海上事故引起海上和海岸油污危險後果,確信這種情況下,保護上述利益公海上採取措施是,並且這些措施並影響公海自由原則,1.本公約各締約國,發生海上事故或此事故有關行為這後,如有理由預計到會造成後果,那可公海上採取措施,防止、減輕或消除於油類海洋污染或污染威脅而其海岸或有利益產生而危險。

2.但是,於任何軍艦或國家擁有或經營並當時用來事政府非商業性服務其他船舶,不得本公約採取任何措施。

1.“海上事故”是指船舶碰撞、擱或其他航行事故,或是船上或船舶外部發生對船舶或貨物造成物質損失或有造成物質損失威脅事故;(1)任何類型海船,和(2)任何浮動船艇,但為勘探和開發海牀、洋底和底土資源裝置或設備除外;4.“有關利益”是指直接受到海上事故影響或威脅沿海國利益,例如:(1)海岸、港口或河口處活動,包括有關人們生活資料必需捕魚活動;(3)沿海居民有關地區福利,包括保護有生命海洋資源和野生物;沿海國第一條行使採取措施權利時,應下列各項規定:(1)採取任何措施之前,沿海國應受到海上事故影響其他國家進行協商,是船旗國進行協商;(2)沿海國應儘擬採取措施,通知它知道或協商期間得知估計其利益會受到這些措施影響任何自然人或法人。

沿海國應考慮他們可能提出任何意見;(3)採取任何措施之前,沿海國可沒有利害關係家們進行協商,這些專家應本組織保存名單中選出;(4)倘遇有採取措施急情況,沿海國可不經通知或協商,或繼續開始協商,採取急情況所必需措施;(5)採取這種措施之前,或執行過程中,沿海國應盡努力避免對人命造成任何危險,並遇險人員提供他們需要任何援助,以及情況下,提供遣返船員,而製造任何障礙;(6)第一條規定採取措施,應儘通知有關各國和已知有關自然人或法人,並通知本組織秘書長。

1.本組織監督之下,應設立並保存一份本公約第三條所述專家名單,本組織應制訂出與此有關而規章,包括專家需資格規定。

2.本組織成員國和本公約締約國可名單提名。

專家報酬應他們工作,接受他們服務國家支付。

1.沿海國第一條所採取措施,應實際造成損害或發生損害適應。

2.採取措施不應超出達到第一條所述目的而採取措施,並應在達到此目的後停止行動;這些措施不應不必要地干涉有關船旗國、第三國以及任何有關自然人或法人權利和利益。

3.考慮各項措施是否損害適應時,須注意到:(1)倘採取措施,那末損害範圍和可能性如何;和任何締約國一方,於採取違反本公約規定措施而使他方遭受損失時,應其超出達到第一條所述目的採取措施限度而引起損失,負賠償責任。

另有規定外,本公約任何條款不得妨礙任何其他適用權利、責任、特權或豁免,剝奪任何一方或任何有利害關係自然人或法人採用任何其他適用補償辦法。

1.締約國之間任何爭議,如於第一條所採取措施是否違反本公約規定,是否有責任第六條進行賠償,以及這種賠償數額問題,如果有關締約國之間,或採取措施一方與要求賠償自然人或法人之間,不能通過協商取得解決,而各方不能其他方法達成協議,應本公約附件各項規定,任何一方要求之下,提請調解,倘調解不成,提請仲裁。

2.採取措施一方,不得本國法院法律補償辦法議定理由,拒絕前款規定提請調解或仲裁。

1.本公約開放供簽署1970年12月31日為止,後繼續開放供加入。

2.聯合國成員國,或任何專門機構或國際原子能機構成員國,或國際法院規約當事國,可以下述辦法成為本公約締約國:(2)簽字而有待批准、接受或認可,隨後予以批准、接受或認可;1.批准、接受、認可或加入,應以正式文件送交本組織秘書長收存方為。

2.本公約修正案對現有各締約國生效後,或修正案對上述各締約國生效所需各項手續告完成後,任何交存批准、接受、認可或加入文件,應認為是適用於修正公約。

1.本公約應自有15個國家政府簽署並批准、接受或認可無保留,或批准、接受、認可或加入文件送交本組織秘書長收存後,第90天起生效。

2.於後批准、接受、認可或加入每一國家,本公約應自該國交存相應文件後,第90天起生效。

3.退出應向本組織秘書長交存文件1年後,或退出文件中載明期限後生效。

2.收到通知之日起或通知中指定之日起,本公約即開始擴大適用於通知中所述領土。

4.組織秘書長收到上述通知之日起1年後,或通知中指定期限後,本公約應停止擴大適用於通知中所述領土。

2.本組織召開修改或修正本公約會議,於1/3締約國提出要求。

③第十三條第1款,本公約任何領土擴大適用,以及該條第4款停止其擴大適用,説擴適或停止擴大適用日期;本公約生效,聯合國憲章第一百零二條,本組織秘書長應其文本呈送聯合國秘書處供登記和公佈。

本公約1份,英文和法文寫成,兩種文本具有同等效力。

另應備有俄文和西班牙文正式譯本,並簽署一起存放。

各國政府正式授權下列具名代表,簽署本公約,昭信守。

如有各方作出另外決定,調解程序應本章各項規定。

1.某一方本公約第八條向另一方提出要求,應設立一個調解委員會。

2.某一方提出調解要求,應包括對情況的説以及所有證明文件。

3.調解程序兩方之間開始進行,如有任何其他方面於同一措施使其國民或財產受到影響,或該方是採取類似措施沿海國,它可以用書面通知原進行調解雙方後,加入調解訴訟,但若原調解中任一方這種聯合時除外。

1.調解委員會應三名成員組成:1名由採取措施沿海國指定,1名由其國民或財產受到這種措施影響國家指定,另1名前述兩名成員通過協議指定,並應作調解委員會主席。

3.倘自收到調解要求之日起60天內,要求一方未能應它負責選定調解員通知爭議另一方,或自調解委員會第2名成員指定之日起30天內,前兩名調解員未能通過協議指定調解委員會主席,本組織秘書長應任一方請求之下,30天內進行這項所需提名。

如此提名調解委員會成員應選自前款規定名單。

4.不論何種方法提名,調解委員會主席任何情況下不得是或是原調解雙方任一方國民。

1.上述第三條規定名單應各締約國指定有資格人員充任,並應本組織保存名單。

每一締約國可指定4人列入名單,該4人是該國國民。

名單內人員每6年一任期,並可指定。

2.列入名單人員如遇有死亡或辭職情況,應允許原提名此人一方指派接替人接任此人餘下任期。

1.如雙方沒有另外協議,調解委員會應制定它自己調解程序,所有情況下允許公平申訴。

關於審理程序,雙方另有決定外,調解委員會應遵循1907年10月18日海牙公約第三章關於和平解決國際爭端的各項規定。

2.雙方應代理人作為出席調解委員會代表,代理人職責是委員會和該方之間中間人。

每方可取得此目的而指派顧問和專家協助,並可要求聽取某一方認為一切證明人申訴。

3.該委員會有權要求各方代理人、顧問和專家作出解釋,,該委員會認為需要時,可以要求有關政府任何人作出解釋。