導言:五行學説——古代中國的哲學與思維

五行學説源於先秦時期,是中國古代的一套哲學思想和思維模式,將金、木、水、火、土視為自然界萬物的構成要素,通過其相生相剋的關係,解釋宇宙萬物的變化發展。五行學説在古代中國廣泛運用,貫通了政治、醫學、文化等領域,深刻影響了中國傳統文化的發展。

五行學説的概念起源

五行最初提出於政治領域,統治者認為五行由上天賜予,天子遵循五行,可確保國家穩定繁榮。《書經·洪範》載,武王獲禹傳授的治理大法,其中首要便是五行:“水曰潤下,火曰炎上,木曰曲直,金曰從革,土曰稼穡。”天子順應五行變化,則國家平穩運行,萬物生機勃勃。

五行學説與自然界的對應

五行學説不僅用於治理,還與自然界中的其他事物相對應。最早,《國語·鄭語》記載:“故先王以土與金木水火雜,以成百物。”意為五行是自然界萬物的組成元素。後來,五行又與方位、季節、干支、數字、行星等事物對應,形成了一套以“五”為基礎的事物分類系統。

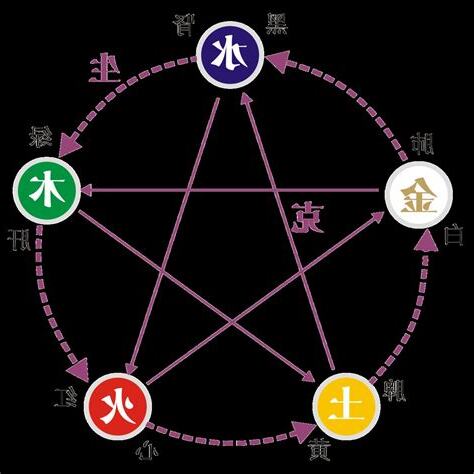

五行相生相剋理論

五行學説的重要原理之一是相生相剋理論。中國先民認為,五行之間存在着相生相剋的關係。相生順序為:水生木、木生火、火生土、土生金、金生水;相剋順序為:水克火、火克金、金克木、木克土、土克水。這種生克關係解釋了自然界萬物的變化規律。

五行學説與傳統文化的應用

五行學説在古代中國得到了廣泛運用。政治上,五行理論用於指導國家治理,皇帝認為自己受命於天,遵循五行變化,可保天下太平。醫學上,五行學説形成了中醫的基礎,認為身體健康與五行平衡密切相關。文化上,五行學説反映在易經、八卦、風水等領域,深刻影響了中國傳統文化的思維和表達方式。

| 事物 | 五行 |

|---|---|

| 方位 | 東:木 |

| 南:火 | |

| 西:金 | |

| 北:水 | |

| 中:土 | |

| 季節 | 春:木 |

| 夏:火 | |

| 秋:金 | |

| 冬:水 | |

| 末伏:土 | |

| 干支 | 甲、乙:木 |

| 丙、丁:火 | |

| 戊、己:土 | |

| 庚、辛:金 | |

| 壬、癸:水 | |

| 數字 | 1、2:木 |

| 3、4:火 | |

| 5、6:土 | |

| 7、8:金 | |

| 9、10:水 | |

| 行星 | 木星:木 |

| 火星:火 | |

| 土星:土 | |

| 金星:金 | |

| 水星:水 | |

| 特徵 | 生、旺、墓 |

| 相生 |

3 五行的奧秘與在生活中的應用

引言

五行學説,作為中國古代哲學思想的重要組成部分,在中華文化中源遠流長,對各個領域產生了深遠影響。本文將探討 3 五行的本質、相生相剋關係以及在養生保健、風水佈局等方面的應用。

3 五行的本質

五行是指木、火、土、金、水五種基本物質,它們運化萬物。每種五行都具有五種不同的特質:

| 五行 | 性質 | 屬性 | 方位 | 季節 |

|---|---|---|---|---|

| 木 | 生發 | 陽 | 東方 | 春季 |

| 火 | 炎上 | 陽 | 南方 | 夏季 |

| 土 | 滋養 | 中 | 中央 | 長夏 |

| 金 | 收斂 | 陽 | 西方 | 秋季 |

| 水 | 潤下 | 陰 | 北方 | 冬季 |

3 五行的相生相剋關係

五行之間存在相生相剋關係,既相互滋養,又相互制約。相生關係如下:

- 木生火

- 火生土

- 土生金

- 金生水

- 水生木

相剋關係如下:

- 木剋土

- 土剋水

- 水剋火

- 火剋金

- 金剋木

3 五行在養生保健中的應用

五行學説在養生保健領域有著廣泛的應用:

- 調理飲食:根據五行屬性,選擇相應的食材調配膳食,達到平衡五行、養生保健的效果。

- 穴位按摩:五行對應不同的經絡和穴位,通過穴位按摩可以調理臟腑功能,促進氣血循環。

- 中藥藥理:中藥材的性味歸經與五行密切相關,根據五行的辨證論治,選擇藥材進行治療。

3 五行在風水佈局中的應用

五行學説在風水佈局中也是不可或缺的元素:

- 選擇地基:地基方位應符合五行相生相剋原理,確保居所與居住者五行相合。

- 佈局擺設:傢俱位置、飾品擺放應考慮五行平衡,營造和諧的居住環境。

- 水景佈置:水景的設計在風水中代表財運,佈局得當可催生財氣。

- 色彩搭配:不同的色彩五行屬性不同,在居室裝修中適當運用色彩搭配,可調節五行氣場。

總結

3 五行學説是中華文化中瑰寶,它揭示了宇宙萬物的演化規律。通過瞭解和運用五行相生相剋原理,我們可以調和身心健康,營造美好的居住環境。

延伸閲讀…

數字號碼

數字五行屬性