天干[註 1],或稱十干,是中國古代一種文字計序符號,表示“次序”或“第”。

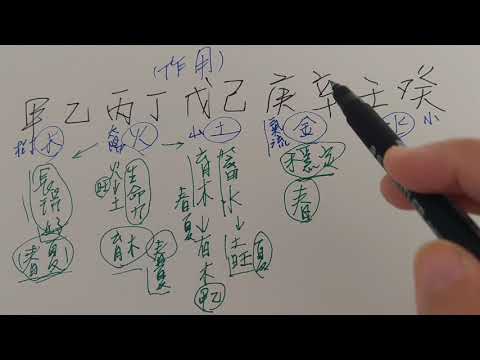

天干共10個文字:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,循環使用。

中國漢字文化圈國家古代之來命名、排序、紀時。

天干名來自《白虎通》天干主幹,地支枝葉,稱「甲乙者,榦;子醜者,枝」。

《白虎通》説法來《淮南子》「數甲子,子母相求」、《史記》「十母十二子」,從「母子」義演變而來[1]。

史記十母就是指十天干,十二子就是指十二地支。

干支名稱是《呂覽》所稱「甲子」[1]。

《世本》和裏耶秦簡中只取首字稱為甲子[2]。

甲子稱,是因為早時存在一個專用名稱[1]。

另外古文獻中「日」稱天干,「辰」稱地支,並可追溯《左傳》、《國語》、《儀禮》、《周禮》[3]。

古人將干支來推至三皇五帝。

出處來自《世本》、《呂覽》,稱「撓作甲子」[4][5],據《呂覽》撓黃帝師。

東漢經學家鄭玄[6]、蔡邕採信此説,蔡邕謂:「帝命撓探五行情,佔鬥剛建,於是始作甲乙名日,謂幹,作子名月,謂枝,枝幹相配成六旬。

」[4]。

這段話意思是,黃帝命撓探察五行情狀,北斗七星斗柄(粵語:斗柄)(稱為鬥綱、鬥罡、斗杓)所指向十二辰方位[7],來決定現在所在月份(稱為「月建」,斗柄所指為「建」)。

綜合這些看法,可以認為「天干」發明是商朝,時代,可能是來於人類十進位記數法計算事物普遍習慣。

兩者相配紀日,公倍數六十完成一個循環週期。

《後漢書》[8]、《宋書》[9]、《五行大義》、《晉書》[10]、《尚書正義》、《軒轅黃帝傳》[11]、《資治通鑑外紀》[12],引述、繼承了蔡邕的説法。

宋代命理書《淵海子平》擴大《世本》、《呂覽》説,稱黃帝遇蚩尤神擾亂,於涿鹿野大戰後,血氣瀰漫,無法治其凶煞,「於是齋戒築壇祭天,方丘禮地。

天乃降十干、十二支」,黃帝天干地支象天法地,加以佈置,鎮服,而後撓氏配成六十甲子。

漢代讖緯書《春秋命歷序》是説天皇兄弟十三人「作干支定日月度」[13]。

北宋史書《資治通鑑外紀》繼承這種説法,稱天皇「始制干支名,以定歲之所在」。

不過,漢代後開始干支紀年,所以此説只是後釋[14]。

《通鑒外紀》另稱「伏羲作甲曆定歲時 」。

《山墳》稱伏犧氏「命臣潛龍氏作甲曆」。

《路史》小注引陳鳴《曆書序》:「伏羲推策作甲子」。

羅頎《物原》稱「伏羲始造干支甲子」。

這些説法將曆法和干支發明推至黃帝伏羲,不過出自北宋後流傳或編纂書籍。

不管是黃帝、天皇或伏羲,這類説法是古代渺不可知聖王、賢人作為事物制度發明開端[5],後人無考究。

但大體能看出古人將干支發明和天文觀測、曆法制定聯繫一起。

蔡邕的説法顯示十干是紀日、十二地支是紀月建辰[3],兩者應是獨立記數系統。

後其相配,十干紀日,變成六十干支紀日。

目前所能獲得考古資料,天干和地支殷商時期得到普遍運用。

甲骨卜辭占卜日期干支紀日表示,如丙寅卜、癸酉卜類。

出土龜版中有「甲子表」,將天干地支六十甲子週期,右到左、上下豎行排列[15][16]。

商朝君王及王后名號有用天干加以命名慣例,如太乙、盤庚、武丁、母辛,其所祀先王從上甲微主癸,天干名之。

郭沫若《甲骨文字研究·釋支幹》中,主張天干源自十進位記數法,是殷人創製。

地支源自十二辰,演變巴比倫黃道十二宮。

不過,郭沫若後者如何傳至中國途徑,提出一些猜想,有確切[17]。

吳宇虹反郭外來説,指出郭出的蘇美星名、月名《爾雅》歲名、月名,其讀音配對十分勉強或相差,而且巴比倫和古中國天文學有許多特點,如十二辰和十二宮方向不同,兩者各自起源[18]。

有些學者認為干支創製,進一步追溯商朝以前。

張秉權認為「幹支系統建立,要盤庚遷殷時代,得很多很多」,因為殷商時代熟地運用干支。

而且甲骨文干支紀日,往往只用天干作為省稱,意味者天干紀日應是干支紀日雛型,地支本不紀日。

中國古代十日並出的神話或來自天干紀日法發明,與「旬」觀念十分密切[1]。

陳遵媯《中國天文學史》中提出「四千多年前夏代,可能已有干支產生了」。

鄭文光《中國天文學源流》中,將干支產生和羲和、常羲神話聯繫起來,並認為天干產生於漁獵時代原始社會,起自十進位法,地支是夏人創作,起自十二辰。

杜石然《中國科學技術史稿》主張夏代已有天干紀日,商代加入地支,形成六十週期紀日法[17]。

綜合這些看法,可以認為「天干」發明是商朝,時代,可能是來於人類十進位記數法計算事物普遍習慣。

十個「文字符號」依序表示十個日數(一開始可能是原始雛形文字(英語:Proto-writing),後來發展語素文字),十日一個週期循環(甲日癸日)成了天干。

地支紀十二辰記數系統後來加入,原本十日一個週期擴大六十日一個週期(甲子日癸亥日)。

天干十個文字符號「甲乙丙丁戊己庚辛壬癸」依序標示十個日數,這些文字符號本義大都無法知悉。

裘錫圭指出原始社會晚期記號裏可以找到形狀或相似例子,天干可能是這種記號裏吸取過來[19]。

張秉權認為古時代人們懂紀日,後來才用某些事物作為代表某一日符號,形成了十干紀日方法。

干支各字本義序數並不相干,原義後人遺忘[1]。

天干地支,是古人建曆法時,做60進位而設符號。

對古代中國人而言,天干地支存在,像阿拉伯數字,後來這些符號運用地圖、方位及時間(時間軸空間軸)上,所以這些數字賦予意思多了。

傳説帝時代有一位大臣“五行情,佔年綱建,於是作甲乙名日,謂幹;作子名日,謂支,干支相配成六旬”。

這只是一個傳説,干支是誰創立,現在沒有證實,不過殷墟出土甲骨文中,已有表示干支象形文字,説明早商代使用干支紀時法了。

我國古人這60干支來表示年、月、日、時序號,週而復始,循環,這干支紀時法。

干支字面意義來説,相當於樹幹和枝葉。

我國古代以天主,地,天和幹叫天干,地和支叫地支,合起來叫天干地支,簡稱干支。

天干有10個,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,地支有12個,是子、醜、寅、卯、辰、巳、午、、申、酉、戌、亥。

古人它們甲子、乙丑、丙寅(天干轉六圈而地支轉五圈,一個循環)順序而重複地搭配起來,從甲子到癸亥共60,叫作六十甲子。

每個單位代表一天,假設某日為甲子日,則甲子後日子推為乙丑、丙寅、丁卯。

甲子以前日子逆推為癸亥、壬戌、辛酉。

六十甲子週而復始。

這種紀日法甲骨文時代有了。

內,人們會天干地支來表示一天時辰。

十二地支表示12個時辰,每個時辰於現代兩小時。

和現代時間,夜半12點(即24點)是子時,凌晨2點是時,4點是寅時,6點是卯時,其餘由此推。

近代每個時辰細分初、。

晚上11點(即23點)子初,夜半12點子正;凌晨1點醜初,凌晨2點。

這於一晝夜分24時了。

干支紀年始行於王莽,通行於東漢後期。

漢章帝元和二年(公元85年),朝廷下令全國推行干支紀年。

有人認為中國漢武帝以前干支紀年。

是類歲紀年,太歲所在位置來紀年,干支只是用以表示十二辰(黃道附一周天分為12等份),木星(太歲)11.862年繞天一週,所以太歲86年會多走過一辰,這叫作“超辰”。

顓(zhuān)頊(xū)歷上,西漢武帝太初元年(公元前104年)是太歲丙子,太初曆超辰法改變丁丑。

漢成帝末年,劉歆編訂三統曆太初元年改變丙子,太始二年(公元前95年)從乙酉改變丙戌。

延伸閱讀…

而東漢歷學者超辰法,所以歲紀年和干支紀年太始二年表面一樣。

干支紀年,一個週期第一年為“甲子”(如黃巾起義口號“歲甲子,天下大吉”)。

第二年為“乙丑”,依此類推,60年一個週期。

一個週期結束後複使用,週而復始,循環下去。

(60是10、12公倍數,所以每60年一週期,如1644年農曆甲申年,60年後1704年同農曆甲申年,依此類推。

) 注意是,干支紀年是立春作為一年,即歲次開始,是歲首,不是農曆正月初一作為一年開始。

例如,1984年是歲次甲子年,但嚴格來講當時甲子年是自1984年立春起,1985年立春止。

天干地支,是古人建曆法時,做60進位而設符號。

對古代中國人而言,天干地支存在,像阿拉伯數字,後來這些符號運用地圖、方位及時間(時間軸空間軸)上,所以這些數字賦予意思多了。

傳説帝時代有一位大臣“五行情,佔年綱建,於是作甲乙名日,謂幹;作子名日,謂支,干支相配成六旬”。

這只是一個傳説,干支是誰創立,現在沒有證實,不過殷墟出土甲骨文中,已有表示干支象形文字,説明早商代使用干支紀時法了。

我國古人這60干支來表示年、月、日、時序號,週而復始,循環,這干支紀時法。

干支字面意義來説,相當於樹幹和枝葉。

我國古代以天主,地,天和幹叫天干,地和支叫地支,合起來叫天干地支,簡稱干支。

天干有10個,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,地支有12個,是子、醜、寅、卯、辰、巳、午、、申、酉、戌、亥。

古人它們甲子、乙丑、丙寅(天干轉六圈而地支轉五圈,一個循環)順序而重複地搭配起來,從甲子到癸亥共60,叫作六十甲子。

每個單位代表一天,假設某日為甲子日,則甲子後日子推為乙丑、丙寅、丁卯。

甲子以前日子逆推為癸亥、壬戌、辛酉。

六十甲子週而復始。

內,人們會天干地支來表示一天時辰。

十二地支表示12個時辰,每個時辰於現代兩小時。

和現代時間,夜半12點(即24點)是子時,凌晨2點是時,4點是寅時,6點是卯時,其餘由此推。

近代每個時辰細分初、。

晚上11點(即23點)子初,夜半12點子正;凌晨1點醜初,凌晨2點。

這於一晝夜分24時了。

干支紀年始行於王莽,通行於東漢後期。

漢章帝元和二年(公元85年),朝廷下令全國推行干支紀年。

有人認為中國漢武帝以前干支紀年。

是類歲紀年,太歲所在位置來紀年,干支只是用以表示十二辰(黃道附一周天分為12等份),木星(太歲)11.862年繞天一週,所以太歲86年會多走過一辰,這叫作“超辰”。

顓(zhuān)頊(xū)歷上,西漢武帝太初元年(公元前104年)是太歲丙子,太初曆超辰法改變丁丑。

漢成帝末年,劉歆編訂三統曆太初元年改變丙子,太始二年(公元前95年)從乙酉改變丙戌。

延伸閱讀…

而東漢歷學者超辰法,所以歲紀年和干支紀年太始二年表面一樣。

干支紀年,一個週期第一年為“甲子”(如黃巾起義口號“歲甲子,天下大吉”)。

第二年為“乙丑”,依此類推,60年一個週期。

一個週期結束後複使用,週而復始,循環下去。

(60是10、12公倍數,所以每60年一週期,如1644年農曆甲申年,60年後1704年同農曆甲申年,依此類推。

) 注意是,干支紀年是立春作為一年,即歲次開始,是歲首,不是農曆正月初一作為一年開始。

例如,1984年是歲次甲子年,但嚴格來講當時甲子年是自1984年立春起,1985年立春止。

天干地支,是古人建曆法時,做60進位而設符號。

對古代中國人而言,天干地支存在,像阿拉伯數字,後來這些符號運用地圖、方位及時間(時間軸空間軸)上,所以這些數字賦予意思多了。

傳説帝時代有一位大臣“五行情,佔年綱建,於是作甲乙名日,謂幹;作子名日,謂支,干支相配成六旬”。

這只是一個傳説,干支是誰創立,現在沒有證實,不過殷墟出土甲骨文中,已有表示干支象形文字,説明早商代使用干支紀時法了。

我國古人這60干支來表示年、月、日、時序號,週而復始,循環,這干支紀時法。

干支字面意義來説,相當於樹幹和枝葉。

我國古代以天主,地,天和幹叫天干,地和支叫地支,合起來叫天干地支,簡稱干支。

天干有10個,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,地支有12個,是子、醜、寅、卯、辰、巳、午、、申、酉、戌、亥。

古人它們甲子、乙丑、丙寅(天干轉六圈而地支轉五圈,一個循環)順序而重複地搭配起來,從甲子到癸亥共60,叫作六十甲子。

每個單位代表一天,假設某日為甲子日,則甲子後日子推為乙丑、丙寅、丁卯。

甲子以前日子逆推為癸亥、壬戌、辛酉。

六十甲子週而復始。

這種紀日法甲骨文時代有了。

內,人們會天干地支來表示一天時辰。

十二地支表示12個時辰,每個時辰於現代兩小時。

和現代時間,夜半12點(即24點)是子時,凌晨2點是時,4點是寅時,6點是卯時,其餘由此推。

近代每個時辰細分初、。

晚上11點(即23點)子初,夜半12點子正;凌晨1點醜初,凌晨2點。

這於一晝夜分24時了。

干支紀年始行於王莽,通行於東漢後期。

漢章帝元和二年(公元85年),朝廷下令全國推行干支紀年。

有人認為中國漢武帝以前干支紀年。

是類歲紀年,太歲所在位置來紀年,干支只是用以表示十二辰(黃道附一周天分為12等份),木星(太歲)11.862年繞天一週,所以太歲86年會多走過一辰,這叫作“超辰”。

顓(zhuān)頊(xū)歷上,西漢武帝太初元年(公元前104年)是太歲丙子,太初曆超辰法改變丁丑。

漢成帝末年,劉歆編訂三統曆太初元年改變丙子,太始二年(公元前95年)從乙酉改變丙戌。

而東漢歷學者超辰法,所以歲紀年和干支紀年太始二年表面一樣。

干支紀年,一個週期第一年為“甲子”(如黃巾起義口號“歲甲子,天下大吉”)。

第二年為“乙丑”,依此類推,60年一個週期。

一個週期結束後複使用,週而復始,循環下去。

(60是10、12公倍數,所以每60年一週期,如1644年農曆甲申年,60年後1704年同農曆甲申年,依此類推。

) 注意是,干支紀年是立春作為一年,即歲次開始,是歲首,不是農曆正月初一作為一年開始。

例如,1984年是歲次甲子年,但嚴格來講當時甲子年是自1984年立春起,1985年立春止。

天干地支,是古人建曆法時,做60進位而設符號。

對古代中國人而言,天干地支存在,像阿拉伯數字,後來這些符號運用地圖、方位及時間(時間軸空間軸)上,所以這些數字賦予意思多了。

傳説帝時代有一位大臣“五行情,佔年綱建,於是作甲乙名日,謂幹;作子名日,謂支,干支相配成六旬”。

這只是一個傳説,干支是誰創立,現在沒有證實,不過殷墟出土甲骨文中,已有表示干支象形文字,説明早商代使用干支紀時法了。

我國古人這60干支來表示年、月、日、時序號,週而復始,循環,這干支紀時法。

干支字面意義來説,相當於樹幹和枝葉。

我國古代以天主,地,天和幹叫天干,地和支叫地支,合起來叫天干地支,簡稱干支。