袈裟(梵語:काषाय,羅馬化:kāṣāya;巴利語:kasāva;僧伽羅語:කසාවත;標準藏語:ཆོས་གོས,羅馬化:chos gos/chö gö/choe goe),是佛教僧侶常穿的衣袍。袈裟又有多種稱呼,包括福田衣、田相衣、糞掃衣(梵語:pāṃsu-kūlika)、割截衣、雜碎衣、三衣(梵語:Trini Cīvarani/Tricīvara;巴利語:ticīvara;標準藏語:chos gos nam sum,義為三種法衣)、僧衣、蓮服、法衣(梵語:cīvara,巴利語:cīvara;標準藏語:ngur)。袈裟是禪宗僧侶的象徵,其簡樸的外觀和純淨的色彩,彰顯了修行者實踐克己奉公和尋求精神解脱的精神。

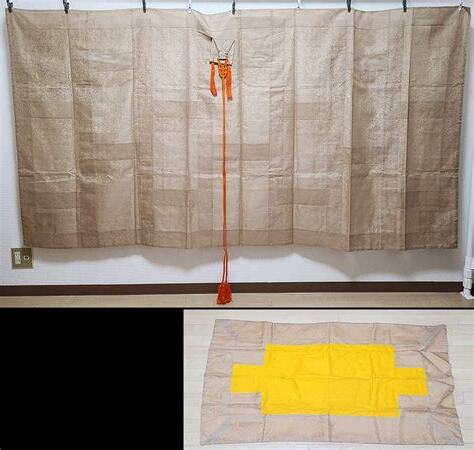

在佛教文化中,袈裟的特殊意義不容忽視。它不只是僧侶的服飾,更是他們與佛陀連結的象徵。佛教有著嚴格的戒律,其中有「七條袈裟」即被視為佛陀所傳授的僧侶行經的基本規定之一。傳統上,袈裟的顔色為黃色、棕色或者紅色,這些顔色象徵著對物慾和個人慾望的戒律約束。

袈裟的梵語和巴利語源,以及它在佛教僧侶服飾中的意義和種類,在本文中有詳細的介紹。袈裟不僅指代僧侶的服裝,也代表著佛教的象徵之一。在梵語和巴利語中,cīvara一詞原本指的是布料,後來專指僧衣。袈裟的起源可以追溯到釋迦牟尼佛成道之前的沙門傳統,當時的出家人服飾類似,通常將衣服搭裹在身上,露出右臂。

在原始佛教中,袈裟是僧侶的日常衣裝,且戒律要求他們隨身攜帶三衣。然而,隨著時代的發展和不同地區的氣候變化,袈裟的使用逐漸發生變化。在北傳佛教地區,由於冬季寒冷,三衣不足以保暖,因此袈裟多在法會等特定場合穿着,以示儀式和象徵意義。而南傳佛教地區由於氣候較為温暖,袈裟仍然是僧侶的日常衣物。

袈裟的詞源也與其製作材料有關。在古印度,cīvara一詞就代表了布料,因此後來的僧衣也被稱為cīvara。隨著佛教的傳播,袈裟的製作和使用在不同地區有所變化,但它的基本形式和意義在佛教徒中得到了保留和傳承。

當月的第一天,寺廟內落葉紛飛,一陣秋風吹拂著寂靜的院落。在這個寺廟裡,每年這個時候,都有一個特別的儀式舉行,那就是「七條袈裟」。七條袈裟是一種由七條長長的細線編織而成的袈裟,象徵著對佛教、宗教和熱愛的虔誠。

這個儀式吸引了很多善男信女前來參加,他們身穿著儀式所需的袈裟,以及持有著心中熾熱的信仰。當他們走進寺廟的大殿時,進行儀式的僧侶已經等候在那裡了。

在儀式開始之前,僧侶講述了「七條袈裟」的故事,向大家解釋著它的象徵意義。他們告訴我們,七條袈裟的每一條細線都代表著不同的意義,例如智慧、慈悲、堅持、虔誠等等。透過佩戴七條袈裟,信徒們希望能夠獲得這些美德,並將其融入到自己的生活中。

整個儀式的過程充滿著肅穆和祥和的氛圍。大家跟著僧侶的引領,一步步進行著儀式需要的動作。在儀式的高潮時刻,僧侶將每一條「七條袈裟」輕輕地覆蓋在每位信徒的身上,並祝福他們能獲得平安與幸福。

這場儀式結束後,寺廟內彌漫著一股平靜和喜悦的氛圍。每個參加儀式的人心滿意足地離開,帶著充滿能量和力量的心靈。七條袈裟不僅在信徒們的身上留下了痕跡,更是在他們的靈魂深處留下了一道印記。

這就是「七條袈裟」儀式的故事,一個關於信仰、祈禱和心靈成長的故事。它提醒著我們,無論在世俗的喧囂和忙碌中,我們都應該保持對內心世界的關注,並尋找一個修身齊家治國平天下的平衡點。

延伸閲讀…

佛學大辭典/七條袈裟 – 維基文庫

七條袈裟