中注穴:腎經要穴,調治腹痛、月經不調

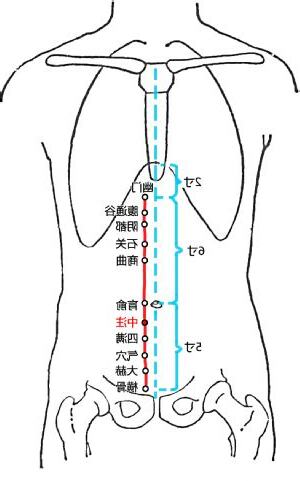

中注穴是人體足少陰腎經上的重要穴位,位於臍下約一寸,正中線上偏外半寸。此穴為腹直肌內側緣,分佈有腹壁下動、靜脈,並受第10、11肋間神經支配。

中注穴具有調治腹痛、便秘、腹瀉等腸胃疾病以及月經不調之效。在操作手法上,可直刺約半至一寸半。

穴位解剖:

- 位於腹壁深層肌肉內,包括腹內外斜肌腱膜、腹橫肌腱膜以及腹直肌

- 分佈第十肋間神經,腹壁下動、靜脈的肌支

穴位主治:

| 疾病 | 症狀 |

|---|---|

| 月經不調 | 週期異常、經痛等 |

| 腰腹疼痛 | 腰部、腹部痠痛不適 |

| 便秘 | 大便乾結、不易排出 |

| 腹瀉 | 大便稀薄、頻繁 |

| 痢疾 | 腹痛腹瀉,大便帶有膿血 |

穴位取穴方法:

位於臍部下方一寸,正中線上向外偏離半寸。

釋名考究:

- 中注:中者,內也,注者,注入也。此穴位於體表,接收來自四滿穴的水氣濕津,在此冷降為地部經水後,由穴位孔隙注入體內,故稱中注。

- 衝脈足少陰之會:本穴物質包含來自腎經和衝脈的氣血,因此被稱為衝脈足少陰之會。

中注穴:治療肩頸痠痛的靈穴

引言:

中注穴,在中醫經絡體系中扮演著不可或缺的角色,對於緩解肩頸痠痛、落枕等症狀有著顯著的療效。本文將深入探討中注穴的解剖位置、主治功效、相關穴位組合,以及如何按摩或針灸該穴位以達到最佳效果。

解剖位置:

中注穴位於頸部,肩井穴與天宗穴之間的連線上,旁開第一胸椎棘突外旁開 1.5 寸處。

主治功效:

中注穴具有以下主治功效:

| 肩頸症狀 | 主治功效 |

|---|---|

| 肩頸痠痛 | 緩解肩頸肌肉緊張,消除痠痛 |

| 落枕 | 緩解落枕引起的頸部僵硬疼痛 |

| 頭痛 | 緩解由肩頸痠痛引起的頭痛 |

| 臂痛 | 緩解因肩部肌肉緊繃而造成的臂部疼痛 |

| 失眠 | 緩解因肩頸緊張引起的失眠 |

其他輔助功效:

- 健胃益脾

- 疏通經絡

- 改善血液循環

相關穴位組合:

中注穴常與以下穴位搭配使用,以加強治療效果:

| 穴位名稱 | 距離中注穴 | 主治功效 |

|---|---|---|

| 肩井穴 | 相隣 | 與中注穴合用,加強緩解肩頸痠痛 |

| 天宗穴 | 相隣 | 與中注穴合用,疏通經絡,改善血液循環 |

| 曲垣穴 | 上方,大椎穴與肩井穴連線的中點 | 與中注穴合用,緩解肩頸僵硬 |

| 風池穴 | 後方,後腦枕下,在兩條胸鎖乳突肌之間凹陷處 | 與中注穴合用,緩解頭痛 |

按摩或針灸方法:

按摩:

- 將拇指指尖定位於中注穴。

- 以適當的力度按壓 1 至 3 分鐘。

- 緩慢旋轉拇指,施加揉捏動作。

針灸:

- 使用 0.25 至 0.5 寸長的針具。

- 斜刺中注穴,深度約 0.5 至 1 寸。

- 採用手法補瀉,一般留針 15 至 30 分鐘。

注意事項:

- 孕婦、心臟病、高血壓患者應慎用。

- 避免過度按壓或針刺,以免引起不適。

- 如有急性損傷或潰爛傷口,應避免按摩或針灸中注穴。

總結:

延伸閲讀…

中注穴

中注

中注穴是治療肩頸痠痛的有效穴位,透過按摩或針灸該穴位,可以緩解肌肉緊張、消除疼痛,改善血液循環,進而預防肩頸相關疾病。掌握中注穴的位置、功效和操作方法,有助於提升自我保健能力,改善肩頸健康。