「五行 五味」是中國傳統文化中極具重要性的概念。五行理論將自然規律和世界萬物聯繫在一起,同時也與人體五臟息息相關。同樣地,在食補方面,我們必須注意食材的五色和五味,並將其與五臟相對應起來。

五行學説源遠流長,它將宇宙萬物的性質和運動變化歸納為木、火、土、金、水五種基本要素,這五種力量的相互作用與轉化,被視為世界萬物變化之根本。在中國傳統文化中,五行不僅被用來解釋自然現象,更是滲透到醫學、繪畫、音樂、建築等諸多領域。其中在醫學上,五行與人體內臟的聯繫尤其密切,被用來描述人體各大系統的相生相剋關係,成為中醫理論的重要組成部分。

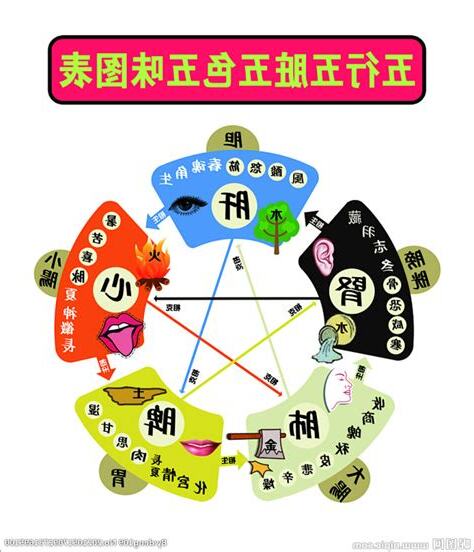

五行與五臟的對應

根據五行學説,人體有五臟,即心、肝、脾、肺、腎,它們分別對應著五行中的火、木、土、金、水。這種對應關係不僅是比喻性的,而且是功能性的,意味着五臟在性質和功能上與五行有所類同。例如,肝屬木,具有生髮、疏泄的特性;心屬火,主血脈,主神志;脾屬土,主運化,統血;肺屬金,主氣,司呼吸,主肅降;腎屬水,主藏精,主骨生髓。

五行五臟五色的對應

在五色與五臟之間的對應關係中,每種顏色都有其獨特的養生保健作用。例如,青色主木,入肝經,有利於肝、膽及人體面色的保健;紅色主火,入心經,有補血、利尿、活血化瘀之效;黃色主土,入脾經,有益於健脾、養胃、預防胃炎等。因此,根據五行學説,選擇合適的顏色食材進行食補,可以對應補充人體五臟的能量,達到整體調理的效果。

五行五臟五味的對應

在五味與五臟的對應關係中,酸、苦、甘、辛、鹹五種味道各自有其特殊的作用。例如,酸味入肝經,有助於增強消化功能和保護肝臟;苦味入心經,具有除濕和利尿的作用;甘味入脾經,有補養脾胃的功效。因此,根據五行學説,選擇合適的味道進行食補,可以對應補充人體五臟的能量,達到整體調理的效果。

|

肝木

青色 酸味 |

心火 紅色 苦味 |

脾土 黃色 甘味 |

肺金 白色 辛味 |

|

腎水 黑色 鹹味 |

綜上所述,五行學説深入影響了中國傳統文化,尤其是中醫學。通過五行之間的相生相剋關係,中醫可以判斷人體內部的平衡情況,並提供相應的食療或藥療方案。而根據五行學説進行食補,則需要仔細對應五色、五味與五臟的關係,選擇恰當的食物,達到調節人體陰陽平衡、強身健體的效果。因此,五行學説在指導食補方面發揮着不可或缺的作用。

五行 五味

五行

五行是中國古代哲學中的一個概念,指的是木、火、土、金、水五種基本元素。五行理論認為,這五種元素相互作用,相互影響,形成了宇宙萬物的變化和發展。

五味

五味是指中醫學中的五種味道,包括酸、苦、甘、辛、鹹五種味道。中醫認為,不同的味道對應著不同的臟腑和病症,可以用來治療疾病,調節體質。

五行和五味是中國古代哲學和醫學中非常重要的概念,它們在中國的文化和生活中發揮著重要的作用。

利用五行五味調節健康

在中國傳統醫學中,五行和五味常常被用來調節人體的健康。根據五行相生相剋的原理,飲食和藥物的味道可以對應著不同的臟腑,起到調節作用。

例如,五行中的金屬對應的是肺臟,而金屬的味道是辛味,因此,在冬季,可以食用一些辛味的食物,如辣椒、薑等,來增強肺臟的功能,預防感冒和呼吸道疾病。

另外,五味的平衡也非常重要。如果一個人的飲食中只有某一種味道過於偏重,就會對身體產生不良的影響。因此,在日常生活中,我們應該注重飲食的多樣性,保持五味的平衡。

結論

五行和五味是中國古代文化和醫學的重要概念,它們對中國人的生活和健康起著重要的作用。瞭解和應用這些概念,可以幫助我們更好地調節自己的健康,保持身心的平衡。

延伸閲讀…

五味與五行的正確解讀

生什麼病就忌什麼口!名中醫五味養生1表必存