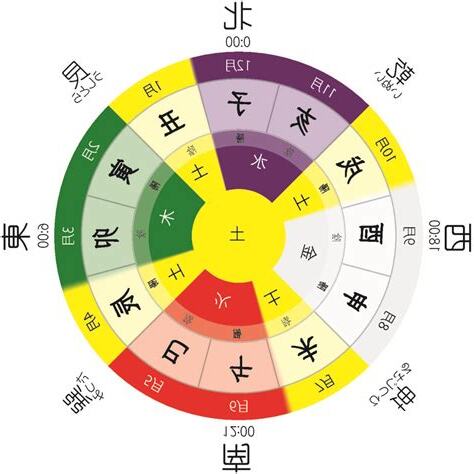

「五行季節」是每年四季的劃分,它是地球和太陽相互關係的結果。太陽作為四時的主宰,與之相應的是大地,即土的屬性。《春秋繁露·五行之義》中説:“土居中央,謂之天潤。土者,天之股肱也,其德茂美,不可名以一時之事,故五行而四時者,土兼之也。”《內經·素問·太陰陽明論》中也提到:“脾者土也,治中央,常以四時長四髒,各十八日寄治。”因此,中醫觀點認為脾主長夏,對應每個季節的最後18天。也就是陽曆的1月26日到2月12日、4月26日到5月13日、7月29日到8月15日、10月29日到11月15日。那麼究竟為什麼將它們劃分為如此五行屬性呢?讓我們通過下面的圖例來理解:

春季的五行的特徵

春季,萬木復甦,氣候漸暖,大自然的氣息從寒冷中解脱,生命力逐漸旺盛。根據中醫五行理論,春季屬木,因為木如同春季的生機勃勃,具有生發、向上的特點。木在春季得氣最旺,因此被稱為“當令者”。在五行與四季的關係中,春季是木最為旺盛的時期。

春季所對應的天干地支為甲、乙、寅、卯、辰,這些都是屬木的幹支,反映了春季木氣的興盛。在星命理論中,當令的木是“旺”,而木所生的火則為“相”,因為火承接了木的生發之氣,也相對旺盛。木的生長需要消耗水分,故生木的水則為“休”,處於休養生息的狀態。克木的金在此時則為“囚”,因為金被當令的木所剋制,力量受到抑制。最後,木所克的土為“死”,因為土在春季被木克,處於被剋制的狀態,生氣減弱。

春季的五行盛衰表現為:

- 木——旺

- 火——相

- 水——休

- 金——囚

- 土——死

這種旺衰的變化反映了自然界中物質之間的相互制約和生發的關係,也被用來解釋人體內各器官和系統的活動規律。春季出生的人,根據五行的屬性特徵,被認為具有相應的性格和命運特點。

五行季節

五行季節是中國古代哲學中的一個概念,指的是木、火、土、金、水五種元素所代表的不同季節。這些元素與季節之間存在著密切的關係,它們相互依賴、相互制約,體現了自然界的平衡和循環。

春季是屬於木的季節,它代表著生機勃勃的時刻。在這個季節裡,大地回春,萬物復甦,樹木開花,草木茂盛。人們在春季裡,喜歡外出踏青,欣賞大自然的美麗。

夏季是屬於火的季節,炎熱的夏天讓人們不禁想到火的熾熱。這個季節裡,陽光明媚,氣温高,綠葉茂盛,田野金黃。人們在夏季裡,經常去游泳、野餐,享受陽光帶來的温暖。

秋季是屬於金的季節,它代表著豐收和收獲的季節。在這個季節裡,糧食成熟,果實飄香,落葉紛飛,景色宜人。人們在秋季裡,喜歡賞月、賞菊,感受大自然的慷慨。

冬季是屬於水的季節,它代表著寒冷和靜謐的時刻。在這個季節裡,寒風凜冽,雪花飄飄,大地一片寂靜。人們在冬季裡,喜歡聚在一起吃火鍋、喝熱茶,享受温暖和温情。

五行季節的意義

五行季節的意義不僅在於描述四季的變化,更在於展現了大自然的多樣性和生態的平衡。木、火、土、金、水五種元素之間互相作用,相互補充,形成了一個和諧的整體。這種和諧體現在人們的生活中,也體現在社會的發展和自然環境的保護中。

人類應該學會借鑑五行季節的思想,保護自然環境,促進生態平衡的形成。只有這樣,我們才能夠繼續享受大自然所帶來的美好,保持和諧與平衡。

延伸閲讀…

中醫理論學堂13:五行與四季

大雅鳳凰宮- 今天我們在五行與季節的關係四季為春夏秋冬