五行學説:中醫理論架構

五行學説,這套古樸的哲學思想,自中華文明遠古時期便奠定了根基。它將天地萬物歸類於木、火、土、金、水五大元素,並認為:

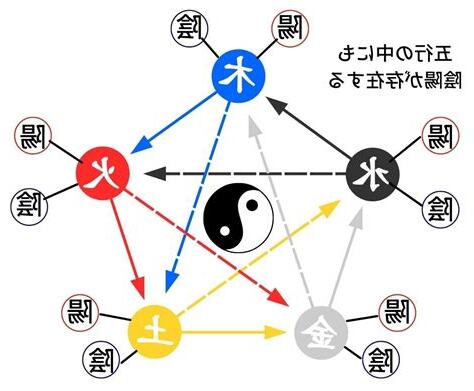

- 各元素特性不一,且具備生成、相剋的關聯性。

- 人體是一個整體,各器官組織按五行劃分,彼此聯繫緊密。

- 人體和自然界息息相關,五行生剋變化亦影響著人體健康。

五行生剋制化的奧秘

- 五行相生:

- 木生火:木柴燃燒生熱,助長火焰。

- 火生土:燃燒形成灰燼,化為塵土。

- 土生金:礦物藏匿土中,金屬得土滋養。

- 金生水:金屬凝結水氣,化作水滴。

- 水生木:滋潤土壤,孕育植物。

- 五行相剋:

- 木剋土:樹根穿透土壤,鬆散土質。

- 土剋水:泥土吸水,沉澱水流。

- 水剋火:澆滅火焰,熄滅熱意。

- 火剋金:融化金屬,改變其形狀。

- 金剋木:斧頭砍伐樹木,切斷其生機。

五行與中醫

-

五臟配五行:

- 肝屬木:疏泄情志,具有生發功能。

- 心屬火:主掌血脈,負責温熱。

- 脾屬土:運化水穀,營造營養。

- 肺屬金:肅降氣機,調節呼吸。

- 腎屬水:藏精納氣,調節水液代謝。

-

五行生剋與疾病:

- 生克平衡:各臟腑相生相剋,維持人體健康。

- 失衡影響:如木過旺克土,可致脾胃功能失調。

- 五行乘侮:某五行過強,可反過來剋制相剋者。

-

治療應用:

- 調理五行:運用藥物或針灸等方式,調整五行失衡,促進健康。

- 預防傳變:根據五行生剋制化的規律,預測疾病發展趨勢,採取措施防止傳變。

綜上所述,五行學説是一套龐雜精深的理論體系,它不僅對於中醫學具有深遠影響,更為中國古代哲學思想的發展注入了源源不斷的活力。

五行理論:古代中國的哲學與科學觀

五行理論,起源於中國古代,是一種將宇宙萬物分類為五種基本元素:「金」、「木」、「水」、「火」、「土」的哲學與科學觀。這五種元素代表了自然的不同運動、變化和屬性,被認為可以相互剋制、生發,構成了萬物運行的基礎。

五行的特徵與屬性

| 元素 | 特徵 | 屬性 |

|---|---|---|

| 金 | 鋒利、堅硬 | 西方 |

| 木 | 生長、萌發 | 東方 |

| 水 | 滋養、流動 | 北方 |

| 火 | 燃燒、毀滅 | 南方 |

| 土 | 穩定、包容 | 中方 |

相生相剋關係

相生關係:

- 木生火(燃燒需要木材)

- 火生土(燃燒後產生灰燼)

- 土生金(金屬礦藏來自於泥土)

- 金生水(金屬加熱後會化成蒸氣)

- 水生木(水可以滋養植物)

相剋關係:

- 金剋木(斧頭砍柴)

- 木剋土(樹木紮根於土壤)

- 土剋水(堤壩阻擋洪水)

- 水剋火(水澆熄火焰)

- 火剋金(高温熔化金屬)

五行理論的應用

五行理論被廣泛應用於中國古代的各個領域,包括:

- 醫學:用於診斷疾病,制定治療方案。

- 風水:用於房屋、墓地等建築的選址與規劃,以追求環境與人的和諧。

- 五行術數:用於預測命運、占卜吉凶,如八字算命。

- 哲學:用於解釋宇宙萬物的起源、變化和規律。

現代科學與五行理論

雖然五行理論在現代科學中不被認為是一種嚴格的科學理論,但其陰陽平衡、相生相剋的思想仍然具有啟發性,在一些領域有應用,例如: