五行與古代中國哲學

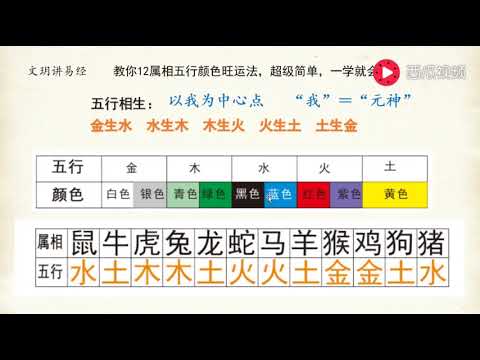

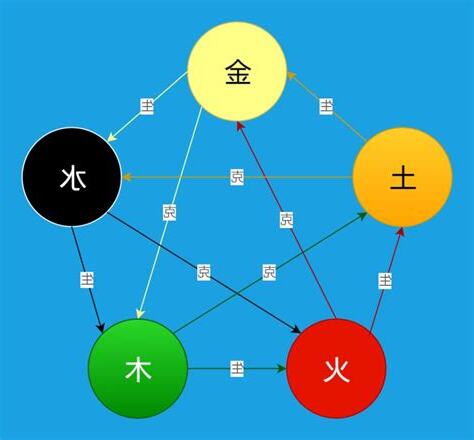

五行,源於先秦,為古中國哲思體系中之概念,以金、木、水、火、土五種元素呈現萬物構成與運作法則。五行相生相剋,反映了自然界中元素之間的互動關係。

自春秋末年始,五行理論逐漸成型,墨子提出「五行毋常勝」之説,強調五行間相生相剋並非絕對。戰國中期,鄒衍創立「五德終始」論,認為歷史以土、木、金、火、水的順序循環運轉。兩漢董仲舒承襲此思想,提出「五行相生」觀點,論證天人感應和歷史循環。

「禮記」中,五行與曆法時序緊密相連,被視為聖人制禮之基礎。按十二個月令,五行與天子各項政事、禮儀對應,反映了古代天人合一的思想。

五行與身體五臟互有對應。肝與怒相關,怒過傷肝。心與喜相關,喜過傷心。脾與思慮相關,思慮過傷脾。肺與悲相關,悲過傷肺。腎與恐懼相關,恐懼過傷腎。

五行亦與音樂、飲食、服飾相結合。「禮記.禮運」記載,五聲、五味、五色作為禮制的要素,體現了五行在古人生活中的廣泛應用。

綜上所述,五行作為古代中國哲學的重要觀念,涵蓋了自然界、社會現象和人體生理等多個領域,展現了古人對宇宙規律的探索和思考。

| 五行相生相剋 | 五德終始 | 五臟相應 | 五時相應 | 五常相應 |

|---|---|---|---|---|

| 金生水 | 土 —► 木 —► 火 —► 水 —► 金 | 肝 —► 怒 | 春 —► 木 | 仁 —► 禮 —► 信 —► 義 —► 智 |

| 水生木 | 木 —► 火 —► 水 —► 金 —► 土 | 心 —► 喜 | 夏 —► 火 | 禮 —► 信 —► 義 —► 智 —► 仁 |

| 木生火 | 火 —► 水 —► 金 —► 土 —► 木 | 脾 —► 思慮 | 秋 —► 金 | 信 —► 義 —► 智 —► 仁 —► 禮 |

| 火生土 | 水 —► 金 —► 土 —► 木 —► 火 | 肺 —► 悲 | 冬 —► 水 | 義 —► 智 —► 仁 —► 禮 —► 信 |

| 土生金 | 金 —► 土 —► 木 —► 火 —► 水 | 腎 —► 恐懼 | 四季過渡 —► 土 | 智 —► 仁 —► 禮 —► 信 —► 義 |

五行相生順序:自然界的和諧循環

在中國古代哲學中,「五行」是一個重要的概念,它描述了宇宙中五種基本元素:木、火、土、金、水。這些元素彼此相生相剋,形成了自然界中一個和諧的循環。

五行相生順序的概念

「五行相生順序」指的是五行之間的相生關係,按照順序排列如下:

- 木生火(木頭燃燒產生火)

- 火生土(火燒灰燼形成土)

- 土生金(土壤中藴藏金屬)

| 金生水(金屬融化成液態,形成水)

| 水生木(水滋潤植物,促使生長)

表格:五行相生順序

| 相生關係 | 元素 | 作用 |

|---|---|---|

| 木生火 | 木 → 火 | 木頭燃燒產生火 |

| 火生土 | 火 → 土 | 火燒灰燼形成土 |

| 土生金 | 土 → 金 | 土壤中藴藏金屬 |

| 金生水 | 金 → 水 | 金屬融化成液態,形成水 |

| 水生木 | 水 → 木 | 水滋潤植物,促使生長 |

五行相生關係的應用

五行相生關係在中國文化中有着廣泛的應用,包括:

- 中醫:五行理論用於診斷和治療疾病。

- 風水:五行相生原則用於建築和環境設計。

- 命理學:五行相生關係用於預測個人命運和運勢。

五行相生循環的意義

五行相生循環是一個永恆的過程,象徵着自然界的和諧與平衡。它提醒我們,所有的事物都是相互聯繫的,只有保持平衡,才能實現可持續發展。