五行學説在中醫

五行的本質

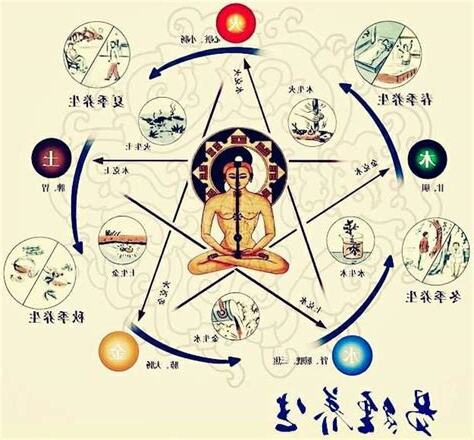

五行學説是中國古代哲學思想,將世界萬物歸類為五種基本物質:木、火、土、金、水。這些元素相互作用,形成複雜且動態的聯繫,包括生剋、相乘、相侮等關係。

五臟的五行歸屬

中醫將人體五臟六腑按五行分類:

- 木:肝、膽

- 火:心、小腸

- 土:脾、胃

- 金:肺、大腸

- 水:腎、膀胱

五臟的相生相剋

五行間存在相生相剋的關係,反映了五臟之間的相互影響和平衡。

| 母臟 | 子臟 | 相生 |

|---|---|---|

| 腎水 | 肝木 | 水生木 |

| 肝木 | 心火 | 木生火 |

| 心火 | 脾土 | 火生土 |

| 脾土 | 肺金 | 土生金 |

| 肺金 | 腎水 | 金生水 |

| 母臟 | 子臟 | 相剋 |

|---|---|---|

| 肺金 | 肝木 | 金克木 |

| 肝木 | 脾土 | 木克土 |

| 脾土 | 腎水 | 土克水 |

| 腎水 | 心火 | 水克火 |

| 心火 | 肺金 | 火克金 |

五行學説在中醫中的應用

五行學説廣泛應用於中醫,解釋人體結構、功能、病理變化,以及疾病的診斷和治療。例如:

- 肝屬木,主疏泄,肝火旺盛時可引起口苦、目赤等症狀。

- 脾屬土,主運化,脾虛可導致水液代謝異常,出現浮腫、腹脹等問題。

- 腎屬水,主藏精,腎陰不足時可導致潮熱、盜汗等症狀。

藏象學説和五行學説的關係

藏象學説是中醫的核心理論,將人體內部器官按五行分類。與五行學説類似,藏象學説也強調臟腑之間的相互影響和平衡,但其本質更加抽象,與天體、自然現象等宏觀事物相關聯。

五行學説在病理學的應用

五行學説可解釋人體在疾病狀態下的變化。當一個臟腑失調時,其他臟腑也會受到影響,形成連鎖反應。例如:

- 肝火旺盛(木侮火)可導致心臟受損,出現心絞痛、胸悶等症狀。

- 脾虛(土侮木)可反過來影響肝臟,導致肝氣鬱結,出現胸悶、腹脹等症狀。

人體五行

在中醫理論中,人體是由五行組成的,即金、木、水、火、土。五行相生相剋,維持著人體的健康和平衡。

| 五行 | 特質 | 相生 | 相剋 |

|---|---|---|---|

| 金 | 肅殺、收斂 | 水生金 | 火剋金 |

| 木 | 生發、疏泄 | 火生木 | 金剋木 |

| 水 | 滋潤、向下 | 金生水 | 土剋水 |

| 火 | 温煦、向上 | 木生火 | 水剋火 |

| 土 | 温養、承載 | 火生土 | 木剋土 |

人體與五行

五行不僅存在於自然界中,也存在於人體內。不同五行的特質與身體的各個部位、系統以及功能相應。

| 身體部位 | 系統 | 功能 | 對應五行 |

|---|---|---|---|

| 肺、大腸 | 呼吸、排泄 | 肅殺、收斂 | 金 |

| 肝、膽 | 疏泄、代謝 | 生發、疏泄 | 木 |

| 腎、膀胱 | 泌尿、生殖 | 滋潤、向下 | 水 |

| 心、小腸 | 循環、消化 | 温煦、向上 | 火 |

| 脾、胃 | 消化、吸收 | 温養、承載 | 土 |

五行的平衡

五行在人體內需要保持平衡。如果五行失衡,就會導致身體出現各種症狀和疾病。例如:

- 金亢:肺燥、大腸便秘

- 木亢:肝火旺、膽結石

- 水亢:腎虛、水腫

- 火亢:心火旺、口腔潰瘍

- 土亢:脾胃虛弱、消化不良

維持五行平衡

要維持五行平衡,可以通過以下方法:

- 飲食調理:選擇性質與對應五行相符的食物。例如,金旺者宜吃辛味食物,水旺者宜吃利水食物。

- 藥物調治:中醫會根據五行失衡的情況,使用相應的藥物進行調理。

- 經絡按摩:刺激對應五行的經絡穴位,可以幫助調整五行。

- 情志調理:五行的失衡也與情緒有關。保持良好的情緒,可以避免五行失衡。

- 生活習慣:規律的作息、適當的運動和充足的睡眠,有助於維持五行的平衡。

結論

延伸閲讀…

人身五行_百度百科

人體五行説

人體五行是中醫理論中重要的概念。五行相生相剋,維持著人體的健康和平衡。通過瞭解五行的特質及其與人體的對應關係,可以幫助我們預防和治療疾病,維護身體的健康。