[【1. 帝王之冕,威儀赫赫。冕旒,古時帝王與大夫的禮冠。頂飾延畢,前綴旒珠,垂下如繁露。】

「冕旒」,昔日帝王與大夫的莊嚴禮冠,頂部裝飾「延畢」,前方垂掛著珠串「旒」,尤如繁密的露珠般沉重。

帝王的冕旒擁有十二旒,諸侯九旒,上大夫七旒,下大夫則為五旒。晉人崔豹曾問:「冕旒冠上為何綴有繁露?」答案便是那重重的珠飾。

南朝梁武帝時,曾下詔提醒大臣:「冕旒臨朝,莫忘早起勤政。」唐朝大詩人韓愈奉旨赴外,也曾作詩言:「天子傳承冕旒,眾臣拜謁不休。」

明代文人胡適論及《鏡花緣》時,不禁讚道:「武則天讓滿朝文武臣子臣服於她的冕旒之下。」又云:「冕旒即禮帽,旒珠垂飾,共分十二;天子所戴冕旒特權,諸侯以下依序遞減。」

唐代詩人王維筆下盛讚:「天宮大門開啟,萬國臣民拜謁帝王冕旒。」清代《紅拂記》唱道:「倘若我向東南方傾酒,終將會讓無數衣冠拜服冕旒。」

某次早朝之上,秦二世胡亥端坐御座,身著冕旒袞服,腰佩太阿寶劍,仿照秦始皇當年的威儀,卻難掩其猥瑣氣質。

又見案後龍椅上,一人頭戴冕旒,身穿明黃袍服,面貌堂堂,卻透著一股威嚴之氣。

傳説中,有一位身穿冕旒,白髮飄飄的老者,在風中化作灰燼消散。

明末宦官魏忠賢權傾朝野,曾將皇帝尊為「冕旒」,並在島中塑起冕旒像,招致朝野一片撻伐。

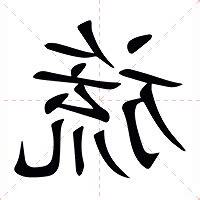

冕旒意思:中國古代皇權象徵

冕旒,是一個中國古代的禮制用具,專用於皇權佩戴,象徵著至高無上的權力與威嚴。接下來將詳細説明冕旒的形制、象徵意義和歷史演變。

形制

冕旒是由冕和旒兩部分組成:

冕:

– 是戴在頭上的禮帽,頂部圓形,前後有延,帽沿飾有珠玉或金銀飾件,稱為「襈」。

– 有不同等級,皇帝的冕為十二旒冕,親王為九旒冕,諸侯為七旒冕,士大夫有五旒冕、三旒冕,侯爵為九旒冕。

旒:

– 是垂掛在冕上的珠玉串飾,每串由十二顆珠玉組成。

– 數量因等級而異,十二旒冕有十二行旒,每一行十二顆珠玉,總計 144 顆珠玉。

– 旒有紅色、黑色、白色和綠色四種,分別象徵仁、智、禮、義。

象徵意義

冕旒不僅是一種禮制用具,更承載著深遠的象徵意義:

- 至高權力:十二旒冕是皇帝專屬,象徵著至高無上的皇權。

- 道德規範:旒上的珠玉代表著道德規範,提醒君王應以仁、智、禮、義治理國家。

- 天人合一:冕旒的形制和顏色都與天地萬物相呼應,體現了中國古代天人合一的思想。

歷史演變

冕旒的起源可以追溯到商周時期,當時用於區分君臣等級。漢代以後,冕旒制度逐漸完善,並成為中國古代禮制的重要組成部分。

| 朝代 | 旒數 |

|---|---|

| 商周 | 不詳 |

| 漢代 | 皇帝十二旒,諸侯九旒,士大夫五旒 |

| 唐代 | 皇帝十二旒,親王九旒,諸侯七旒 |

| 宋代 | 皇帝十二旒,親王九旒,諸侯七旒 |

| 明代 | 皇帝十二旒,親王九旒,諸侯七旒 |

| 清代 | 皇帝十二旒,親王九旒,諸侯七旒 |

明清時期,冕旒制度達到鼎盛,並成為皇帝登基、朝賀等重大典禮的必備禮器。

文化影響

冕旒作為一種皇權象徵,對中國古代文化產生了深遠影響:

- 文學藝術:冕旒常出現在古代詩歌、繪畫和雕塑中,象徵著帝王的威嚴與尊貴。

- 建築裝飾:冕旒的形制也影響了中國古代建築的裝飾,如北京故宮太和殿的藻井即模仿冕旒形狀。

- 社會禮儀:冕旒制度確立了君臣尊卑的禮儀規範,成為中國古代社會等級秩序的重要依據。

隨著帝制結束,冕旒制度也逐漸退出歷史舞台。然而,作為中國古代禮制的重要組成部分,冕旒至今仍受到學術界和文化界的關注與研究,其象徵意義和文化影響力永不消褪。

延伸閲讀…

冕旒的解釋

冕旒- 抖音百科