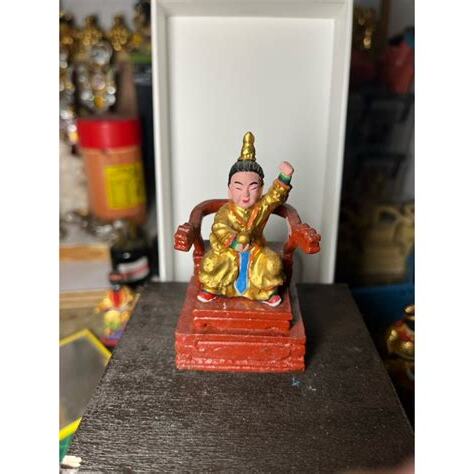

「劉部靈公下山體,五福大帝,掌管瘟疫之瘟神,被民眾奉為逐疫之神。這種信仰深植於福州人心,並影響了閩南地區的王爺信仰與城隍信仰。五福大帝的幕府神將,八家將,亦因此信仰而源起。通過《三教源流搜神大全》的記載,我們知道五福大帝起源於隋文帝時期,被人們視為五方力士所化身的五瘟神。他們統轄著五個季節的瘟疫,春瘟由張元伯主持、夏瘟由劉元達主持、秋瘟由趙公明(一説趙光明)主持、冬瘟由鐘仕貴主持,而中瘟則由史文業操縱。當五福大帝現身時,意味著國家和人民將遭受瘟疫之苦。」

五福之神,又稱五毒之神、五靈之神,本是掌管瘟疫的瘟神,後被尊為民間的驅疫之神,亦是福州人的鄉土守護神。這「驅疫五神」的信仰,對閩南的王爺信仰與城隍信仰有著深遠的影響,而八家將也源於五福大帝的隨行神將。[1]

五方瘟神是自古以來就有的信仰。據《三教源流搜神大全》記載:「昔隋文帝開皇十一年六月內,有五力士現於凌空三五丈,身披五色袍,各執一物。一人執杓子並罐子;一人持皮袋並劍;一人執扇;一人執鎚;一人執火壺。帝問太史居仁曰:『此何神?主何災福也?』張居仁奏曰:『此是五方力士,在天上為五鬼,在地為五瘟。名五瘟,春瘟張元伯、夏瘟劉元達、秋瘟趙公明(一説趙光明)、冬瘟鐘仕貴,總管中瘟史文業。如現之者,主國民有瘟疫之疾,此為天行時病也。』」[3]

清代的《閩雜記》中記載:「相傳五帝皆裏中秀才,省試時,夜同至一處,見有羣鬼在一井中下藥,相謂曰:此足死城中一半矣。五人叱之,不見。共議守井,勿令人汲。然汲者以為妄也,五人不能自明,有張姓者曰:『吾等當捨身救人。』乃汲水共飲,果中毒死。闔城感之,塑像以祀雲。」[4]

五福大帝不僅具有瘟神的性格,也在福州話俗諺中有所體現,如「五帝搦(福州話發音與『捏』相近,此處為『捉拿』之意)你去」[2],即詛咒他人死亡。因此,五福大帝常伴有冥判、陰陽都總管、範謝將軍、甘柳將軍等神祇。其中,神將部分常由真人扮演,於主神出巡時負責護衞,稱為「家將」。台灣首創家將團體台南白龍庵如意增壽堂與分衍西來庵吉聖堂都稱什家將,此陣頭傳至嘉義地區後則多稱為八家將。[5]

當瘟疫流行時,福州居民會迎請五福大帝繞境、建造王船流放,以驅除瘟疫。《榕城紀聞》記載了明崇禎十五年(1642年)福州祭祀五帝的情形:「二月,福州疫起,鄉例祈禳土神,有名為五帝者。於是,各社居民鳩集金錢,設醮大儺。初以迎請排宴,漸而至於設立衙署,置胥役,收投詞狀,批駁文書,一如官府。而五帝所居,早晚兩堂,一日具三膳,更衣晏寢,皆仿人生禮。各社土神,忝謁有期,一出則儀仗車輿,印綬箋簡,彼此忝拜;有中軍遞帖,到門走轎之異。更有一種屠沽及遊手之徒,或妝扮鬼臉,或充當皂隸,沿街迎賽,互相誇耀。繼作綢縐彩舟,極其精緻,器用雜物,無所不備。興工出水,皆擇吉辰,如造舟焉。出水名曰『出海』,以五帝逐疫出海而去也。是日,殺羊宰豬,向舟而祭。百十為羣,鳴鑼伐鼓;鑼數十面,鼓亦如之。與執事者,或搖旗,或扶舟,喊吶喧鬧,震心動魄。」[6]

| 五福大帝 | 驅疫之神 |

| 五方瘟神 | 掌管瘟疫的瘟神 |

| 張居仁 | 《三教源流搜神大全》中的人物 |

| 五帝搦 | 福州話俗諺,意為詛咒他人死亡 |

| 冥判 | 五福大帝配祀的神祇之一 |

| 陰陽都總管 | 五福大帝配祀的神祇之一 |

| 範謝將軍 | 五福大帝配祀的神祇之一 |

| 甘柳將軍 | 五福大帝配祀的神祇之一 |

| 什家將 | 源於五福大帝隨行神將的家將團體 |

| 八家將 | 源自什家將的陣頭,流行於嘉義地區 |

| 王船 | 福州居民在瘟疫流行時用以驅除瘟疫的船隻 |

在福州話中,「五帝搦」是詛咒他人死亡的俗諺,體現了五福大帝作為驅疫之

劉部靈公下山體

長長的山脈和青翠的樹木覆蓋著整個山區,其中最引人注目的是劉部靈公下山體。這座山脈高聳入雲,宛如一道自然的屏障,矗立在山間,威嚴而壯觀。

劉部靈公下山體是當地的地標之一,吸引著許多遊客和登山愛好者。每年春天,當山脈披上一片綠意時,遊人們紛紛來到這裡,享受大自然的美景和寧靜。登山的過程並非易事,但一旦到達頂峯,壯麗的景色將會讓您絕對滿意。

在劉部靈公下山體登山的過程中,您可以欣賞到各種不同的生物和植物。這些多樣性彰顯了自然的神奇之處。您可能會看到野生動物穿梭於樹木間,聆聽著鳥兒的歌唱,感受著微風拂過您的臉龐。這種接觸自然的感覺是一種獨特而寶貴的體驗,讓您忘卻了城市的喧囂和煩憂。

要攀登劉部靈公下山體,需要克服許多困難和挑戰。這需要耐力和毅力,但是最終的成就感是無可比擬的。當您到達山頂時,您將感受到與眾不同的喜悦和驕傲。您會意識到自己的能力和勇敢,並且更加珍惜所擁有的一切。

劉部靈公下山體是一個令人難以忘懷的地方。無論您是旅遊者還是登山愛好者,這裡都將給您帶來美好的回憶和深刻的體驗。來吧,讓我們一同踏上這段令人興奮的旅程,探索劉部靈公下山體的奧秘!

劉部靈公下山體,一座壯觀的山脈,等待著您的到來。

延伸閲讀…

鏡中説事- 近期因為照片有點多要整理沒辦法寫太多長篇…. …

【缽】 #白龍庵五靈堂#劉部宣靈公# …