羅曼式建築:歐洲中世紀建築的壯麗篇章

在歐洲中世紀時期,有一種以其窄半圓拱為特徵的建築風格席捲歐洲大陸,這就是羅曼式建築,它於 12 世紀逐漸過渡到以尖拱為特徵的哥特式建築。雖然對於羅曼式建築的起源時間存在不同的説法,從 6 世紀到 10 世紀不等,但其建築範例遍佈歐洲各地,使其成為古羅馬建築後第一種風靡歐洲的建築形式。在英格蘭,這種風格通常被稱為諾曼式建築。在義大利,該風格被稱為 Romanica,與古羅馬風格 Romana 相區別。

羅曼式建築融合了西羅馬和拜占庭建築的特色,以其堅實的品質、厚重的牆壁、半圓形的拱形、強固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及裝飾性的連拱飾而聞名,顯得雄偉而莊嚴。每座建築都有明確、清晰的造型,通常採用規則對稱的平面,因此在與後來的哥特式建築相比時,總體上給人一種樸素的形象。儘管存在地域特徵和材料差異,這種形式仍然可以在歐洲各處被識別。

除了那些被用作軍事據點的城堡外,羅曼式風格的主要應用在教堂之上。那些修道院和教堂中,有很大一部分仍然完好無損。

最早於 19 世紀初,法國諾曼底的考古學家查爾斯·德·熱維爾或他的同事阿爾西斯·德·科蒙發明瞭「羅曼」這個術語用於描述 5-13 世紀的西歐建築。此前,法國對中世紀宗教建築大多以「哥特」一詞歸類,最多就是少數學者加以區分墨洛温風格、卡洛林風格和哥特風格三個階段,或是早期哥特和晚期哥特亦或重哥特和輕哥特兩個階段。查爾斯·德·熱維爾於 1818 年在一封致友人的信中,提出以法語中的「羅曼(roman)」這一 18 世紀語言學家用來指代從拉丁語演化而來之語族的稱謂概括西方 11-12 世紀宗教建築的風格,用以暗指古羅馬藝術與羅曼藝術的關係,即後者是前者的一種變體。

這個術語的使用現在更被限制在 10 世紀末到 12 世紀之間,用於描述可識別為中世紀的,並且為哥特式作出預示的一種風格,仍然維持了古羅馬的圓形拱因而看上去像是羅馬傳統建築的一種延續。

「前羅曼式」有時被用於德國在卡洛林王朝和奧託王朝時期,以及伊比利亞半島的西哥特、莫薩拉布和阿斯圖裏亞斯在 8-10 世紀的建築,同時,「第一羅曼式」被用於義大利北部、西班牙以及一部分法國的建築,它們既有羅曼式的特色同時又先於克呂尼修道院的影響。

羅曼式建築是自羅馬帝國之後第一種遍及歐洲的獨特建築風格。儘管在十九世紀的藝術史學家印象中羅曼式建築是羅馬建築的一種延續,實際上在歐洲的大部分地區,羅馬的磚石建造技術已經在很大程度上喪失,在更北的地區除了官方建築外從未採用,甚至在斯堪的納維聞所未聞。即使在羅馬這樣仍然存留着一些君士坦丁時期的大教堂、可以作為後來建造者的靈感的地方,延續性仍然很小。並非是古羅馬建築,而是 6 世紀位於拉文納的八邊形拜占庭聖維塔萊大教堂給於了德國亞琛、建造於公元 800 年左右的查理曼巴拉丁禮拜堂以啟發,並促成了這一西歐黑暗時代的偉大建築。

繼亞琛主教座堂之後不久是一份引人注目的,被稱為聖加倫平面的九世紀瑞士手稿,這份手稿展示了一處修道院建築羣非常詳細的平面,並標示有各種各樣的建築以及它們的功能。最大的一座建築是教堂,它的平面是明顯的德國式,其中兩個盡端均有半圓形壁龕這一佈置方式通常在其他地方罕見。教堂的另一個特色是它規整的比例,交叉部塔樓的方形平面為其他部分提供了一個模數,這兩處特色在最初的羅曼式建築、建於 1001-1030 年的希爾德斯海姆聖米迦勒教堂上也可以看到。

羅曼式建築也在 10 世紀的義大利北部、法國的一部分地區以及伊比利亞半島同步發展,並且要先於後來的克呂尼修道院的影響,這種風格有時候也被稱為「第一羅曼式」或「倫巴羅曼式」,其特徵為厚重的牆體,缺乏雕刻以及出現富有節奏的裝飾性拱(被稱為倫巴底帶)。

公元 800 年的聖誕節,致力於恢復舊西羅馬帝國、並發起了對古羅馬建築的學習的查理曼在聖伯多祿大殿由教宗加冕。

查理曼的繼任者仍統治着歐洲的大部分地區,在政治上獨立的國家逐漸顯現並最終熔為一體,通過擁戴或挫敗,從德意志王國中產生了神聖羅馬帝國。1066 年諾曼底的威廉公爵對英格蘭的入侵見證了城堡和教堂的建設,它們加強了諾曼風格的出現。在這一時期,一些重要的教堂被統治者作為世俗和宗教權力的所在、或者用於加冕和安葬而創建,包括聖德尼修道院、施派爾主教座堂和威斯敏斯特大教堂(那裡諾曼教堂如今殘存極少)。

當西羅馬帝國遺留下來的建築結構正在陷入衰落,並且其中許多知識和技術已經丟失的時候,在持續更久的拜占庭帝國,磚石穹頂的砌築以及建築裝飾性細節的雕刻仍未有減退,雖然在羅馬滅亡之後其風格發生了較大的演變。君士坦丁堡和東歐的那些穹頂覆蓋的教堂深刻影響了一些城鎮的建築,尤其是通過貿易往來和十字軍東徵。可以證實以上結論的最重要的單體建築是威尼斯的聖馬可教堂,也有很多相比之下不夠知名的例子,尤其是在法國,例如聖弗朗特教堂和昂古萊姆主教座堂。

歐洲的大部分地區受封建制度的影響,在這一制度下,農民從地方封建領主手中獲得土地使用權並以耕種土地作為服兵役的交換。這種制度的結果是,農民可以被號召起來,不僅是為瞭解決本地區的爭端,也可以在領主的命令下跟隨他們穿越歐洲,參加十字軍運動。這一發生在 1095-1270 年的運動帶來了大規模的人口遷移,隨之亦促使了思想和行業技巧的傳播,尤其是那些涉及城堡的修築、以及因武器供應而需要的金屬加工技巧,亦可適用於建築的組合和裝飾。持續的人口,包括統治者、貴族、主教、修士、工匠和農民的遷移,是能夠創造一種類同的建造方法和可識別的羅曼式風格(儘管會有地域差別)的一個重要因素。

11 世紀末至 12 世紀見證了遍及歐洲的教堂數目的空前增長,其中大部分建築得以存留(規模或大或小),包括很多知名的教堂如羅馬科斯梅丁的聖瑪利亞教堂、佛羅倫薩洗禮堂和維羅納的聖澤諾大教堂。法國著名的卡昂修道院和修女院以及聖·米歇爾山可以追溯到這一時期,也包括在聖地亞哥朝聖之路上的修道院。在英格蘭的 27 處奠基於古代的主教座堂中,除了修道士從舊塞勒姆遷置的索爾茲伯裏座堂(也稱新塞勒姆)外都開始於這一時期,並且一些教堂,如坎特伯裏教堂是在撒克遜人的教堂舊址上重建而成。在西班牙,這一時期最著名的教堂是聖地亞哥-德孔波斯特拉主教教堂。

在德國,很多羅曼式修道院分佈在萊茵河及其支流上,著名的有美因茨、沃爾姆斯、施派爾和班貝格等。在科隆這一當時位於阿爾卑斯山脈北側最大的城市,一個很重要的大城市教堂羣大部分完好無損的倖存下來。隨着隱修生活在歐洲的傳播,羅曼式教堂也在蘇格蘭、斯堪迪納維亞、波蘭、匈牙利、西西里、塞爾維亞和突尼斯湧現,很多重要的羅曼式教堂建於十字軍王國時期。

隱修生活這一制度由傳教士聖本篤在 6 世紀確立,這一制度中篤信宗教的人成為修會的成員,他們有着共同的約束和準則,在一個相互依賴的社會中生活,而不是像一羣隱士那樣接近而實質上相互獨立。本篤會士修道院從義大利傳播到整個歐洲,並在英格蘭一直遠遠是數量上的最多者,然後是克呂尼修會、熙篤會、嘉爾篤會和奧斯定會。通過與十字軍的聯合建立了醫院騎士團和聖殿騎士團的傳教修會。

修道院有時也會承擔主教座堂的功能,有世俗教士組織的主教座堂常常設在居住區內,是歐洲的一個主要權力源頭。重要修道院的主教和修士會像貴族一樣生活和作為。修道院是種種學習活動的一個主要所在地,班尼迪克曾經要求所有的藝術都應該在修道院中傳授和練習,書籍均在修道院內手抄,且在修道院外會讀寫的人極少。

在法國,勃艮第是隱修生活的中心。龐大而有權勢的克呂尼修道院對其他修道院的佈局和教堂的設計有持久的影響力。遺憾的是在克呂尼很少有修道院教堂倖存,963 年以前重建的「克呂尼修道院二世」已經完全不復存在,但建於 1088–1130 年間的「

古羅馬建築風格:承載帝國榮光的建築瑰寶

引言:

古羅馬建築風格以其宏偉壯觀和技術精湛而聞名於世,是西方建築的重要源泉。這篇論文旨在深入探討古羅馬建築風格的獨特特徵、影響和對現代建築的影響。

建築特徵:

| 特徵 | 描述 |

|---|---|

| 圓拱 | 半圓形的結構,用於支撐跨距較大的空間。 |

| 圓頂 | 半球形的結構,用於覆蓋大空間,如圓形劇場。 |

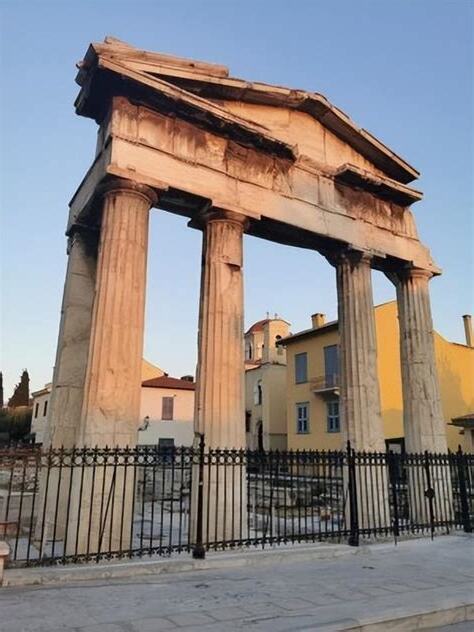

| 柱廊 | 由一排或多排柱子組成的結構,用於支撐建築物或提供遮蔭。 |

| 三角形山牆 | 三角形的建築結構,裝飾在門廊或窗户上。 |

| 破風 | 彎曲或三角形的裝飾元件,位於窗户或門廊上方。 |

| 雕塑 | 用於裝飾建築物的浮雕、雕像和裝飾品。 |

獨特創新:

- 混凝土的使用:古羅馬人發明瞭混凝土,一種由火山灰、石灰和骨料製成的耐用材料,在建築中廣泛使用。

- 拱形和圓頂結構:古羅馬建築師掌握了拱形和圓頂結構的建造技術, позволяя為 large-span building 提供堅固的支撐。

- 門檻結構:古羅馬人開發了門檻結構系統,包括拱門、柱子和平楣,為建築物提供多功能的開放空間。

影響因素:

- 埃特魯斯坎文化:古羅馬建築師受埃特魯斯坎族的影響,借鑒了拱形和圓頂結構的技術。

- 希臘文化:古羅馬建築也受到希臘古典建築的影響,尤其是在柱子和三角形山牆的設計中。

- 政治和經濟因素:帝國的擴張和財富為大型公共工程的建造提供了資源,包括競技場、澡堂和寺廟。

現代影響:

古羅馬建築風格持續影響著現代建築:

- 新古典主義: 18世紀和19世紀的新古典主義復興復興了古羅馬建築的元素,創造出壯麗的建築,如巴黎的凱旋門。

- 布魯塔主義: 20世紀中期的布魯塔主義運動借鑑了古羅馬混凝土的使用和幾何形狀,創造出具有標誌性的建築,如倫敦的巴比肯莊園。

- 現代建築: 當代建築師從古羅馬建築中汲取靈感,利用拱形、圓頂和混凝土創造出創新的結構,如悉尼歌劇院。

結論:

延伸閲讀…

羅馬建築風格_百度百科

古羅馬建築_百度百科

古羅馬建築風格是建築史上的一座里程碑。其宏偉壯觀、技術創新和對後世建築的影響使其成為人類天才的持久見證。它是帝國榮耀和建築卓越的象徵,繼續激勵著現代建築師。