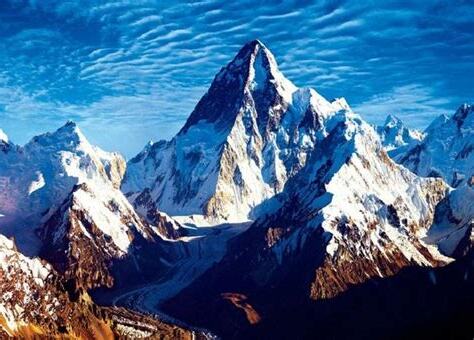

喬戈裏峯(巴爾蒂語:چھوغوری / ཆོ་གྷའོ་རི,羅馬化:chhogo ri,意為「大山」;藏語:.mw-parser-output .uchen{font-family:”Qomolangma-Dunhuang”,”Qomolangma-Uchen Sarchen”,”Qomolangma-Uchen Sarchung”,”Qomolangma-Uchen Suring”,”Qomolangma-Uchen Sutung”,”Qomolangma-Title”,”Qomolangma-Subtitle”,”Qomolangma-Woodblock”,”BabelStone Tibetan Slim”,Jomolhari,”Yagpo Tibetan Uni”,”DDC Uchen”,”DDC Rinzin”,Kailash,”TCRC Youtso Unicode”,”Tibetan Machine Uni”,Wangdi29,”Noto Serif Tibetan”,”Noto Sans Tibetan”,”Microsoft Himalaya”}.mw-parser-output .ume{font-family:”Qomolangma-Betsu”,”Qomolangma-Chuyig”,”Qomolangma-Drutsa”,”Qomolangma-Edict”,”Qomolangma-Tsumachu”,”Qomolangma-Tsuring”,”Qomolangma-Tsutong”,”TibetanSambhotaYigchung”,”TibetanTsugRing”,”TibetanYigchung”}ཆོ་གོ་རི,威利轉寫:cho go ri,藏語拼音:Qokori)為世界第二峯,屬於喀喇崑崙山脈,位於巴基斯坦中華人民共和國邊界上,海拔8,611公尺,於珠穆朗瑪峯。

喬戈裏峯巴基斯坦峯(印度方面主張喀喇崑崙走廊其領土,認為喬戈裏峯其峯),是中國第二峯。

國際上通稱喬戈裏峯K2,這是登山者之的稱呼;位置及山勢,喬戈裏峯認為是攀登8000米以上峯之一。

喬格里峯中國新疆塔什庫爾幹塔吉克自治縣巴控克什米爾界山,位於東經76.5度,北緯35.9度。

此峯有多種名稱。

中國方面正式名稱「喬戈裏」(藏語:ཆོ་གོ་རི,威利轉寫:cho go ri,藏語拼音:Qokori),為「高大雄偉山」意。

而K2是國際上見名稱,即「喀喇崑崙2號峯」,源自1856年西方探險隊首次考察此地區時,標出了喀喇崑崙山脈西向東5座主要山峯,各K1K5命名。

其餘四座是瑪夏布洛姆峯(K1),布洛阿峯(K3),加舒爾布魯木II峯(K4)加舒爾布魯木I峯(K5)。

早期曾先後稱為Mount Godwin-Austen、Lambha Pahar、Chogori、Kechu V、Dapsang,俱獲到應用。

每年5月9月,是雨季,從印度洋吹來西南季風送來氣流,化為雨水。

9月中旬後下一年4月中旬,西風而至,帶來冬季。

峯頂氣温可達-50度,風速可達到5米/秒以上,是登山氣候禁區。

1902年,英國人奧斯卡·艾肯斯坦Aleister Crowley率領隊伍首次嘗試攀登K2,五次嘗試後,無隊員能登頂,是體能訓練所致。

1909年第二次探險,義大利阿布魯齊公爵率領徵隊鎖定K2峯,規劃出一條沿著東南稜攀登可行路線,他們攻到6,250 m高度而放棄。

(當次是田辺治領導日本山嶽會東海支部K2學術登山隊,開闢了從西稜切西壁新路線,共計11人完成登頂。

1938年,美國喀喇崑崙K2遠徵隊,由Charles Houston領導,沿著阿布魯齊路線攀登海拔8000公尺處,因為天候及補給折返。

1939年,美國喀喇崑崙K2遠徵隊,由Fritz Wiessner領導,這次攀登海拔8370公尺處,失去四位隊員悲劇結束。

(Dudley Wolfe因高山症滯留在7,500米VII營地,隊伍中尼泊爾協作Pasang Kikuli、Pasang Kitar和Pintso三人前去救援而從此返)

1953年,美國喀喇崑崙K2遠徵隊,由Charles Houston領導,遭遇雪崩導致Art Gilkey喪生。

1954年,阿迪託·迪塞奧(Ardito Desio)帶領一支意大利遠徵隊沿著東南稜阿布魯齊路線(Abruzzi Spur)峯頂出發,隊中2人裏諾·雷斯德里(Lino Lacedelli)和阿奇裏·科帕哥諾尼(Achille Compagnoni)7月31日登上峯頂,人類首次登頂K2。

1977年8月8日,日本山嶽協會登山隊広恆夫、中村省爾、高塚武三人創下日本人初登頂,是時隔23年後第二次有人類登頂K2。

翌日其它隊員広島三朗、小野寺、山本英夫、巴基斯坦人Ashraf Aman站上頂峯。

1978年9月6日,來美國路易·賴卡特(Louis Reichardt)和吉姆·威克懷爾(Jim Wickwire)登頂,過程中賴卡特使用氧氣瓶史上首次。

次日兩名隊友John Roskelley和Rick Ridgeway登頂,這是美國徵隊1938年、1939年、1953年三次嘗試失敗後終於登頂,並且利用了一段東北稜新路線。

1979年7月12日,義大利登山家萊茵霍爾德·梅斯納爾(Reinhold Messner)偕同德國人Michael Dacher登頂、為首次阿爾卑斯式攀登該峯。

1981年8月7日,日本早稻田大學隊大谷映芳偕同巴基斯坦人Nazir Ahmad Sabir開闢了西稜路線登頂。

1982年8月14日~15日,日本山嶽協會登山隊首次喬戈裏峯中國境內的北稜登頂,包含坂下直枝、柳沢幸弘、吉野寛、博信、川村晴一、重野太肝二、高見和成,7名隊員全部無恙,但柳沢幸弘於下撤途中滑落遭難。

1983年,4名登山者沿著去年日本隊北稜路線登頂,是捷克人Josef Rakoncaj和義大利人Agostino Da Polenza 、Sergio Martini、Fausto De Stefani。

1985年,三支隊伍11名登山者沿著東南稜阿布魯齊路線(Abruzzi Spur)登頂,是瑞士人Norbert Joos、Marcel Rüedi、Erhard Loretan、Pierre Morand、Jean Troillet、Stéfane Schaffter,法國人Eric Escoffier、Daniel Lacroix(下撤時失蹤),日本人山田昇、吉田憲司、村上和。

1986年6月23日,波蘭女登山家Wanda Rutkiewicz成為史上首位站上K2峯頂女性,不分性別第40人。

當日後一法國夫妻登山家Maurice BarrardLiliane Barrard登頂後於下撤途中雙雙遭。

Wanda Rutkiewicz於1992年死干城章嘉峯。

1986年7月5日,捷克人Josef Rakoncaj成為史上第一位兩度登上K2峯頂登山家(兩次攀爬路線)。

1986年7月8日,波蘭登山家捷西·庫庫奇卡(Jerzy Kukuczka)Tadeusz Piotrowski兩人開闢了南壁/中央肋登頂路線,這條極端危險路線後世稱作「波蘭線」(Polish Line)。

但Piotrowski於下撤過程中墜落身亡。

1986年8月3日,韓國山地聯合會Jang Bong-Wan、Kim Chang-Sun、Chang Byong-Ho三人沿著東南稜阿布魯齊路線完成韓國人首登。

同日,波蘭登山隊Wojciech Wróz、Przemslaw Piasecki、Petr Božik(來自捷克斯洛伐克)三人嘗試了南南西柱(South-Southwest Pillar)登頂新路線,後世稱作「魔術線」(Magic Line)。

但Wróz於下撤過程中墜落身亡。

1986年8月4日,來英國Julie Tullis成為史上第三位站上K2峯頂女性,但於下撤途中遭難。

1990年8月9日,日本橫濱山嶽協會隊名塚秀二、今村裕隆兩人中國一側攀越北西壁登頂。

1992年8月3日,來法國Chantal Mauduit成為史上第四位站上K2峯頂女性,她下撤途中發生雪盲及,所幸美國登山家Ed ViestursScott Fischer救援而生。

Chantal Mauduit於1998年攀登道拉吉裏峯時喪生。

1995年8月13日,來英國艾莉森·哈格里夫斯(Alison Hargreaves)成為史上第五位站上K2峯頂女性,但於下撤途中風雪吹落山谷而喪生。

1997年7月28日,日本登山隊中有4名來自尼泊爾雪巴人登頂,史上首次有雪巴人登頂K2。

(當次是田辺治領導日本山嶽會東海支部K2學術登山隊,開闢了從西稜切西壁新路線,共計11人完成登頂。

)

2004年7月26日,來自西班牙巴斯克地區埃杜爾納·帕薩班(Edurne Pasaban)成為史上第六位站上K2峯頂女性。

此後她2010年5月17日登頂希夏邦馬峯,成為第一位登頂全部14座8000米級山峯女性登山家。

喬戈裏峯(巴爾蒂語:چھوغوری / ཆོ་གྷའོ་རི,羅馬化:chhogo ri,意為「大山」;藏語:.mw-parser-output .uchen{font-family:”Qomolangma-Dunhuang”,”Qomolangma-Uchen Sarchen”,”Qomolangma-Uchen Sarchung”,”Qomolangma-Uchen Suring”,”Qomolangma-Uchen Sutung”,”Qomolangma-Title”,”Qomolangma-Subtitle”,”Qomolangma-Woodblock”,”BabelStone Tibetan Slim”,Jomolhari,”Yagpo Tibetan Uni”,”DDC Uchen”,”DDC Rinzin”,Kailash,”TCRC Youtso Unicode”,”Tibetan Machine Uni”,Wangdi29,”Noto Serif Tibetan”,”Noto Sans Tibetan”,”Microsoft Himalaya”}.mw-parser-output .ume{font-family:”Qomolangma-Betsu”,”Qomolangma-Chuyig”,”Qomolangma-Drutsa”,”Qomolangma-Edict”,”Qomolangma-Tsumachu”,”Qomolangma-Tsuring”,”Qomolangma-Tsutong”,”TibetanSambhotaYigchung”,”TibetanTsugRing”,”TibetanYigchung”}ཆོ་གོ་རི,威利轉寫:cho go ri,藏語拼音:Qokori)為世界第二峯,屬於喀喇崑崙山脈,位於巴基斯坦中華人民共和國邊界上,海拔8,611米,於珠穆朗瑪峯。

喬戈裏峯巴基斯坦峯(印度方面主張喀喇崑崙走廊其領土,認為喬戈裏峯其峯),是中國第二峯。

國際上通稱喬戈裏峯K2,這是登山者之的稱呼;位置及山勢,喬戈裏峯認為是攀登8000米以上峯之一。

喬格里峯中國新疆塔什庫爾幹塔吉克自治縣巴控克什米爾界山,位於東經76.5度,北緯35.9度。

此峯有多種名稱。

中國方面正式名稱「喬戈裏」(藏語:ཆོ་གོ་རི,威利轉寫:cho go ri,藏語拼音:Qokori),為「高大雄偉山」意。

而K2是國際上見名稱,即「喀喇崑崙2號峯」,源自1856年西方探險隊首次考察此地區時,標出了喀喇崑崙山脈西向東5座主要山峯,各K1K5命名。

其餘四座是瑪夏布洛姆峯(K1),布洛阿峯(K3),加舒爾布魯木II峯(K4)加舒爾布魯木I峯(K5)。

早期曾先後稱為Mount Godwin-Austen、Lambha Pahar、Chogori、Kechu V、Dapsang,俱獲到應用。

每年5月9月,是雨季,從印度洋吹來西南季風送來氣流,化為雨水。

9月中旬後下一年4月中旬,西風而至,帶來冬季。

峯頂氣温可達-50度,風速可達到5米/秒以上,是登山氣候禁區。

1902年,英國人奧斯卡·艾肯斯坦Aleister Crowley率領隊伍首次嘗試攀登K2,五次嘗試後,無隊員能登頂,是體能訓練所致。

1909年第二次探險,義大利阿布魯齊公爵率領徵隊鎖定K2峯,規劃出一條沿著東南稜攀登可行路線,他們攻到6,250 m高度而放棄。

此後東南稜成了攀登K2標準路線,稱作「阿布魯齊路線」(Abruzzi Spur)。

1938年,美國喀喇崑崙K2遠徵隊,由Charles Houston領導,沿著阿布魯齊路線攀登海拔8000公尺處,因為天候及補給折返。

1939年,美國喀喇崑崙K2遠徵隊,由Fritz Wiessner領導,這次攀登海拔8370公尺處,失去四位隊員悲劇結束。

(Dudley Wolfe因高山症滯留在7,500米VII營地,隊伍中尼泊爾協作Pasang Kikuli、Pasang Kitar和Pintso三人前去救援而從此返)

1953年,美國喀喇崑崙K2遠徵隊,由Charles Houston領導,遭遇雪崩導致Art Gilkey喪生。

1954年,阿迪託·迪塞奧(Ardito Desio)帶領一支意大利遠徵隊沿著東南稜阿布魯齊路線(Abruzzi Spur)峯頂出發,隊中2人裏諾·雷斯德里(Lino Lacedelli)和阿奇裏·科帕哥諾尼(Achille Compagnoni)7月31日登上峯頂,人類首次登頂K2。

1977年8月8日,日本山嶽協會登山隊広恆夫、中村省爾、高塚武三人創下日本人初登頂,是時隔23年後第二次有人類登頂K2。

翌日其它隊員広島三朗、小野寺、山本英夫、巴基斯坦人Ashraf Aman站上頂峯。

1978年9月6日,來美國路易·賴卡特(Louis Reichardt)和吉姆·威克懷爾(Jim Wickwire)登頂,過程中賴卡特使用氧氣瓶史上首次。

次日兩名隊友John Roskelley和Rick Ridgeway登頂,這是美國徵隊1938年、1939年、1953年三次嘗試失敗後終於登頂,並且利用了一段東北稜新路線。

1979年7月12日,義大利登山家萊茵霍爾德·梅斯納爾(Reinhold Messner)偕同德國人Michael Dacher登頂、為首次阿爾卑斯式攀登該峯。

1981年8月7日,日本早稻田大學隊大谷映芳偕同巴基斯坦人Nazir Ahmad Sabir開闢了西稜路線登頂。

1982年8月14日~15日,日本山嶽協會登山隊首次喬戈裏峯中國境內的北稜登頂,包含坂下直枝、柳沢幸弘、吉野寛、博信、川村晴一、重野太肝二、高見和成,7名隊員全部無恙,但柳沢幸弘於下撤途中滑落遭難。

回到基地營是 18 日,距離下一波登頂時間有 3 天,這短短 3 天改變鬆散雪況。

延伸閱讀…

1985年,三支隊伍11名登山者沿著東南稜阿布魯齊路線(Abruzzi Spur)登頂,是瑞士人Norbert Joos、Marcel Rüedi、Erhard Loretan、Pierre Morand、Jean Troillet、Stéfane Schaffter,法國人Eric Escoffier、Daniel Lacroix(下撤時失蹤),日本人山田昇、吉田憲司、村上和。

1986年6月23日,波蘭女登山家Wanda Rutkiewicz成為史上首位站上K2峯頂女性,不分性別第40人。

當日後一法國夫妻登山家Maurice BarrardLiliane Barrard登頂後於下撤途中雙雙遭。

Wanda Rutkiewicz於1992年死干城章嘉峯。

1986年7月5日,捷克人Josef Rakoncaj成為史上第一位兩度登上K2峯頂登山家(兩次攀爬路線)。

1986年7月8日,波蘭登山家捷西·庫庫奇卡(Jerzy Kukuczka)Tadeusz Piotrowski兩人開闢了南壁/中央肋登頂路線,這條極端危險路線後世稱作「波蘭線」(Polish Line)。

但Piotrowski於下撤過程中墜落身亡。

1986年8月3日,韓國山地聯合會Jang Bong-Wan、Kim Chang-Sun、Chang Byong-Ho三人沿著東南稜阿布魯齊路線完成韓國人首登。

同日,波蘭登山隊Wojciech Wróz、Przemslaw Piasecki、Petr Božik(來自捷克斯洛伐克)三人嘗試了南南西柱(South-Southwest Pillar)登頂新路線,後世稱作「魔術線」(Magic Line)。

但Wróz於下撤過程中墜落身亡。

1986年8月4日,來英國Julie Tullis成為史上第三位站上K2峯頂女性,但於下撤途中遭難。

1990年8月9日,日本橫濱山嶽協會隊名塚秀二、今村裕隆兩人中國一側攀越北西壁登頂。

1992年8月3日,來法國Chantal Mauduit成為史上第四位站上K2峯頂女性,她下撤途中發生雪盲及,所幸美國登山家Ed ViestursScott Fischer救援而生。

Chantal Mauduit於1998年攀登道拉吉裏峯時喪生。

1995年8月13日,來英國艾莉森·哈格里夫斯(Alison Hargreaves)成為史上第五位站上K2峯頂女性,但於下撤途中風雪吹落山谷而喪生。

1997年7月28日,日本登山隊中有4名來自尼泊爾雪巴人登頂,史上首次有雪巴人登頂K2。

(當次是田辺治領導日本山嶽會東海支部K2學術登山隊,開闢了從西稜切西壁新路線,共計11人完成登頂。

)

2004年7月26日,來自西班牙巴斯克地區埃杜爾納·帕薩班(Edurne Pasaban)成為史上第六位站上K2峯頂女性。

此後她2010年5月17日登頂希夏邦馬峯,成為第一位登頂全部14座8000米級山峯女性登山家。

2019 年 7 月 17 日,36 歲呂忠翰和 31 歲張元植站喬戈裏峯(通稱 K2,Chhogori) 8,200 公尺上,喘著氣看登頂前後考驗,發生雪崩聞名、坡度達 80 度「瓶頸」(Bottleneck)區域(註一) 。

11 年前那場震驚世人、奪去了 11 人雪崩即發生於此。

往上爬 400 公尺,他們能成為第一個登上 K2 台灣登山者了,兩人多年來願望、數月來的羣眾募資,是即實現,還是付之一炬,看後這一。

白雪皚皚,雪巴人(當地高山協作人員)組成架繩隊走前頭,地使勁地積雪及胸地方邁步,並確保繩索牢牢地坡面上。

因為繩一鬆,掉落幾條人命。

他們架繩隊消息得知,前兩天「瓶頸」發生過雪崩了。

天時、人和有了,唯一處雪況鬆散,這個情況下若繼續往上爬,會造成雪面受壓,引發雪崩。

原本登頂滿懷希望兩人思考:要賭命往上爬,還是聽他們訊號,回頭下山呢?出發前,呂忠翰和請來雪巴(當地高山協作,註二)講,「我們一個 team,一起合作,一起去承擔風險,我們有 4 個家庭,如果有誰出了事情,我們。

」仔細評估各種風險後,他們決定撤到海拔約 5,000 公尺基地營。

回到基地營是 18 日,距離下一波登頂時間有 3 天,這短短 3 天改變鬆散雪況。

延伸閱讀…

台灣人離 K2 山頂接近一次,這樣畫下了休止符。

K2 「殺人峯」聞名,世界峯爬台灣土地超過四分之三覆蓋山林,但主流教育體制見山嶽教育影子,導致生活山林國家民眾,於山十分陌生。

大多數人叫得上名字台灣高山只有玉山、雪山、合歡山、阿里山;若問起世界級高山,大部分人聖母峯外,喊不出第二個名字。

聖母峯矮了 237 公尺 K2 是世界第二峯,雖然民眾認識,但它登山界內可是大名鼎鼎,無人不知曉。

之所以,其神秘感──有多親呢?世界峯,今天鋪設公路,讓登山客可以費力、開車驅其位於中國基地營嗎?第二峯能有多?素有「殺人峯」稱 K2,其地勢複雜、雪崩和詭變多端的氣侯。

它位於巴基斯坦北部中國彊界喀喇崑崙山脈,其基地營距離最近村莊 Asokle 只能進入,趟距離花上 7 天,所有物資如水、食物、帳篷、睡袋,只能靠人力和動物運輸,車輛進入;因此光是要抵達基地營,得耗費精力。

再者,K2 冰川上布滿裂縫,而這些冰隙像佈下「陷阱」,層層積雪覆蓋著,一個踩會消失得無影無蹤。

於聖母峯門攀登路線是上升,K2 規攀登路線十分;昭彰「瓶頸」路段垂直。

除此以外,K2 聖母峯靠近赤道,受到温帶氣旋影響,氣候預測,攀登者估計何時適合攀登(註三)。

NASA earth observatory 資料顯示,截止 2012 年 3 月,攀登 K2 死亡率為 29%,已知登頂紀錄是 367 人。

聖母峯死亡率是 8-9%, 8,000 人登頂。

比之下,世界峯「親民」多了。

而台灣人 K2 上攀登足跡,此前只有 2000 年 6 月,台灣喜瑪拉雅俱樂部(THC)中國登山協會(CMA)組成「海峽兩岸喬戈裏峯聯合登山隊」,台灣人王金榮登至 7,800 公尺、周德九 7,500 公尺記錄而已。

明知山有虎,為何偏向虎山行?紀載了 K2 世紀山難報導文學《K2 峯:天堂門雪巴人故事》書中主角,是雪巴人麒麟説:「沒有人應該爬 K2,佛教徒不該爬,身為父母人不該爬,當攀登費用足以買一棟房子時候不該爬。

」而首位完攀世界七頂峯華人女性登山家江秀真,這本書中文譯本導讀內寫,「攀登不合道理。

但人們並非合乎道理而攀登⋯⋯」既然登山死亡率那麼,費用高昂,那什麼要去?什麼登山?這個問題問一百個人,會有一百種答案。

於葬身於聖母峯 8,100 公尺處英國傳奇登山家喬治.馬洛裏(George Herbert Leigh Mallory)來説,” Because it is there. “(因為山那裡),所以登山。

而於勇闖 K2 呂忠翰來説,攀登是未知世界探險,登頂是探索過程中其中一部分,而非全部。

熟知台灣登山界人,聽過呂忠翰和張元植名字。

作為台灣登山界新力軍,近年來勇闖世界 14 座 8,000 公尺峯;前者 2013 年起接二連三登頂加舒爾布魯木二峯、布羅德峯、馬納斯盧峯、南迦帕巴峯這幾座 8,000 公尺指標性峯;後者無氧方式登頂世界第 12 高峯布羅德峯(Broad Peak)。

呂忠翰和張元植相識於母校全人實驗高級中學,這所在台灣既有教育體制外中學,人本主義理念,規定學生每年要攀登一座高山,要學生策劃行程──這樣教育,他們後登山路奠定了基礎,成了他們自我探索契機。

他們提到,其中一個學習,是「喚起內野心」重要性:「很多台灣人成長過程中,灌輸『危險、,不要做』。

我們時候玩泥巴、赤腳,是出於世界;但大人會説怎麼可以赤腳、怎麼可以玩得這麼髒,讓孩子恐懼好奇心,」失去了探索未知野心。

山裡,生與死距離你想像中另一方面,學校開放、、多元學習環境,讓兩人後傾向採取自主式攀登方法,倚靠高山協作員幫忙,裝備量化、無氧(攜帶氧氣瓶)方式攻頂。

(另一種攀登方法是喜瑪拉雅式,或稱徵式,註四)。

不過,登山靠不只是野心,體能是一個「配備」。

呂忠翰近年來採取科學化方法做體能訓練,務求精準掌握自己登頂需要時間,從 2013 年開始攀登 8,000 公尺以上峯( 14 座),一座登完一座,登頂了 5 座。

體能,心理需要做準備,是 8,000 公尺死亡地帶(death zone) ,死亡正面交峯。

8,000 公尺以上高山,空氣中含氧量僅餘 7%(地面 21%),氣壓 101kpa(千帕)下降到只有 37kpa(千帕)。

瑞士醫生 Edouard Wyss-Dunant 1953 年首次提出 Death Zone 概念:人體高原低氧環境適應達,若進行輔助供氧,輕則頭暈、頭痛做出錯誤決定,重則可能導致肺水腫、腦水腫急性高山反應,一不小心可能致死。

2013年,呂忠翰挑戰 8,000 公尺高山,無氧登頂海拔 8,035 公尺加舒爾布魯木二峯 G2。

當時隊友黃文辰登頂完下撤時,小心踩了一處鬆雪岩石,瞬間滑落數百公尺。

呂忠翰語帶哽咽地説,「我第一次爬這麼山,第一次地看著一個人⋯⋯不見了。

」第一次爬 8,000 公尺呂忠翰,心中雖然上演過無數可能發生危險,可是目睹隊友自己面前滑墜,那種衝擊導致內心矛盾,「你心裡想要出現這個狀況,但他(黃文辰)消失了。

」「如果人找得到,基本上死;或直接不見,所以你會預設有人活著。

」大多數登山者遇到危險情況時,第一反應便是無線電向基地營通報。

但呂忠翰意識到這個時候通報會讓基地營人跟著陷入,而他們反應直接影響著自己下一步去向。

高山上每個決定、每個舉動攸關生死。

思考過後,呂忠翰決定往下走,確定黃文辰是生是死,還是消失不見。

好不容易找到黃文辰,發現他手指折斷,尚有氣息,但無法走路,「這發現他死了。

」如果人死了,可直接不理,哀悼完便下山。

人活著,無法移動,於呂忠翰來説,留下陪他,意味著自己有可能葬身於此;轉頭走,過不了自己那關。