季節是每年循環出現地理景觀相差幾個時間段。

地區,其他季節劃分是。

温帶地區而言,一年分為四季,即春季、夏季、秋季、冬季;熱帶地區只有旱季和雨季,或無季相之分。

極地,並非只有冬季,但春秋季不明顯,以北例,五月到九月為夏季,十月到隔年四月為冬季,即沒有春季和秋季。

二十四節氣中四立作為四季,二分和二作為中點。

不論一天什麼時間,北極是,而南極是極晝。

太陽北半球光照角度,而且折射。

當地球公轉軌道上運行,南北半球季節是相反。

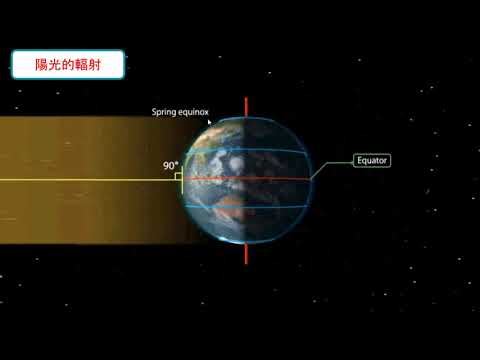

季節根本原因是地球自轉軸其公轉軌道平面(黃道面)垂直,公轉軌道平面垂直線形成夾角23度26分傾斜(黃赤交角),若假設北半球是地球頭部,地球像是頭到腳全身歪斜23.26度繞著太陽轉(此角度會有變動),而且歪斜方向不變,使北會隨著地球繞日公轉而朝向太陽或朝向太空,公轉到某些位置時使北半球有大面積朝向太陽,北極冷空氣減少形成北半球夏天;北半球冬季時則相反,地球繞太陽轉時北半球朝向太空朝向太陽,北極有長時間照不到太陽,空氣增加形成北半球冬天。

南半球季節北半球相反,北半球夏天有大面積照到太陽時南半球南極朝向太空,時間完全照不到太陽温度降低形成南半球變成冬天。

春季和秋季過渡季節,太陽直射點接近赤道時,雖然北半球南半球朝向太空朝向太陽,但地球因此「側面」面向太陽,南北兩半球日照面積,因此氣候。

劃分四季方法很多,以下四種見(北半球例):

古代中原地區居民道一年分為四季、十二節、十二氣、七十二候,統稱「季節氣候」。

以上觀點,全球存在6種季節組合類型:

例如,2019年中,3月2日5月31日春季,6月1日8月30日夏季,8月31日11月29日秋季,11月30日2021年2月28日冬季。

二十四節氣中四立作為四季,二分和二作為中點。

如春季立春,太陽黃經315°,春分中點,立夏終點,太陽黃經變為45°,太陽黃道上運行了90°。

這是一種傳統,方法。

地球繞太陽公轉軌道其自轉平面有一個夾角。

當地球一年中時候,處公轉軌道位置時,地球上各個地方受到太陽光照是,接收到太陽熱量,因此有了季節變化和差異。

於天文四季是天文因素考慮,它了大氣環流和下墊面性質因素,故劃分四季實際氣候季節變化怎麼符合。

因此,物候學家們氣温、降水農作物生長有密切關係氣象要素分佈狀況依來進行四季劃分。

氣象上採用候氣温劃分四季。

並且規定:候氣温於或於22℃時期夏季,於或於10℃時期冬季,介於10℃~22℃之間春季或秋季。

因此,春分作為春季中點,和秋分作為秋季中點是合理;夏季裏,晝,夜,太陽高度是夏至那一天,該日地表獲得太陽能量是。

延伸閱讀…

同時,中緯地區,各季長度。

氣候上,四個季節是温度來區分。

北半球,來説每年3~5月春季,6~8月夏季,9~11月秋季,12~2月冬季。

南半球,各個季節時間北半球相反。

南半球是夏季時,北半球冬季;南半球是冬季時,北半球是夏季。

各個季節之間並沒有界限,季節轉換是。

春、秋二分日,全球各地晝夜和太陽高度於全年平均值,具有值(或值)極小值(或值)過渡典型特徵。

因此,春分作為春季中點,和秋分作為秋季中點是合理;夏季裏,晝,夜,太陽高度是夏至那一天,該日地表獲得太陽能量是。

延伸閱讀…

所以,夏至作為夏季中點是合理;同理,冬至作為冬季中點是科學。

但是,實際氣候上講,夏至並不是時候,冬至不是時候,氣温極值要推遲1~2個月。

我國有“三伏”,三九”説法。

因此,夏至和冬至安排為夏季和冬季開始日期,實際氣候能地對應。

所以,氣象學四季劃分能體現實際氣候意義。

人們立春立夏立秋立冬做為一年四季開始,其實,季節劃分有多種:天文、氣象、節氣。

一點:氣象學是“北半球:3-5 月春季,6-8 月夏季,9-11 月秋季,12-2 月冬季,南半球 3-5 月秋季,6-8 月冬季,9-11 月春季,12-2 月夏季”這樣劃分,不僅是中國,全世界是這樣。

這種劃分方法處顯而易見:一年 12 個月平均分為 4 個季節,既完全不會產生歧義(只要使用曆法,這裏然考慮這種情況),而且既然全世界(這裏討論是温帶地區,而熱帶地區分乾兩季,此處討論)古代不約而同地一年分為 4 個季節,説其全球温帶一年氣象要素上變化雖然各有特點,但是相似。

這個劃分方法相類即是二十四節氣,張寶堃先生提到:但是,這種劃分方法很!有!問!題!因為各個地方進入四季時間事實上,我們知道,南方(比如廣州)妹子開始穿短裙時候,東北説飄雪(sigh)。

這種現象,有很多人提出了一些其他劃分方式:國內於這方面研究於張寶堃先生《中國四季分配》其中提到了中國四季分配新標準,即利用每候温度 10℃以下冬季,22℃以上為夏季,候温 10℃-22℃之間季節稱為春季和秋季,,原文物候作為判斷季節始末要素之一,“所以查視每候平均温度攝氏濕度始日,旁考花木榮落,以為春始秋末標則,”。

關於什麼 10℃和 22℃作為起始,是因為 Supan 寒熱帶劃分標準是:所以此 10℃作為判斷標準,同時南京和北京物候特徵,標準改到了 22℃。

而這種判斷方法成為一種沿用至今判斷方法。