地支,或稱十二支,是中國古代用來計算“時日”代稱或表示“次序”符號,與天干同屬文字計序符號。

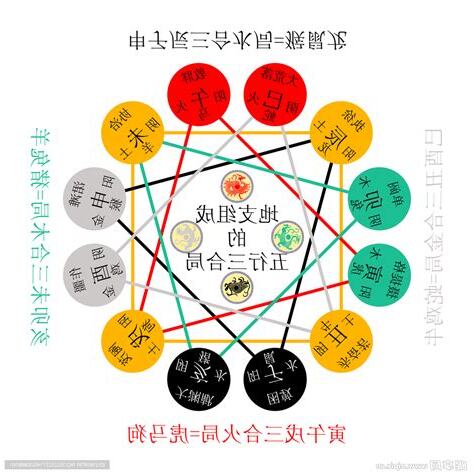

地支共12個文字:子、醜、寅、卯、辰、巳、午、、申、酉、戌、亥,循環使用。

地支名來自《白虎通》天干主幹,地支枝葉,稱「甲乙者,榦;子醜者,枝」。

《白虎通》説法來《淮南子》「數甲子,子母相求」、《史記》「十母十二子」,從「母子」義演變而來[1]。

史記十母就是指十天干,十二子就是指十二地支。

干支名稱是《呂覽》所稱「甲子」[1]。

《世本》和裏耶秦簡中只取首字稱為甲子[2][3]。

甲子稱,是因為早時存在一個專用名稱[1]。

十干最初來紀日,十二地支是紀辰[3],古文獻中「日」稱天干,「辰」稱地支[4]。

「辰」古代指日月之會,是每月朔日太陽月亮會合方向,於每月移動一位,一年有十二月,因而有十二辰。

古代每月昏時(晚上七點到九點)觀察北斗斗柄所指方向,確定現在所在月份,稱為「鬥建」、「月建」(於歲造成偏移,、今北斗斗柄指向)[5][6]。

十二辰起源,郭沫若認為是古代觀察到木星公轉週期十二年(11.862年),木星來紀年,稱為“歲星”;後這十二部分各命名,即木星軌道分為12個部分,“歲星紀年”,後衍生為“歲紀年”[7][8]。

吳宇虹、陳睿宏認為郭説有誤,主張地支十二辰是來觀察北斗七星運行軌跡序時、月建之法。

吳宇虹認為十二辰天區逆時針排列應是古代天文學家觀察北斗七星左行軌道而確立,而非木星十二次右行軌道。

干支字面意義來説,相當於樹幹和枝葉。

將一天十二辰加以配置形成計時制度,即是十二時辰,萌生於西漢式佔(日語:式佔)和曆算中「日加」十二辰[5],十二時辰是十二辰衍生出來產物。

古人「萬物興衰、陰陽交替循環過程」解説這十二個地支字[11]。

許慎《説文解字》小篆字形解釋字源,並雜陰陽五行説,今人甲骨文、金文之字形樣貌和構造解釋干支各字本義,不過字本義有分歧或未有定論,取得意見。

干支字序數本不相干,各有其本義。

於表示干支後,許多天幹、地支用字指稱天干地支,或產生出其他意思,本義轉用其他字表示[1]。

甲骨文和金文中,「子」有兩種寫法:(一)表示地支第一位,即「𢀇」字。

(二)表示後代子孫,即今日「子」字,地支第六位是該字形表示。

周初後,用作地支第一位「𢀇」多用「子」替代,免混淆,改用「巳」表示地支第六位[12]。

換言之,地支第一位「子」,其甲骨文為「」或「」字形。

地支第六位「巳」,甲骨文「」表示,而不是「」。

象手,指或屈或伸,手初文(葉玉森)

象爪,即爪字(郭沫若)

構形未有定論(漢語多功能字庫)

象雙刀並立(吳其昌),意為宰殺牲畜

象牲肉割斷二(白川靜)

合卪作信,貿初文(魯實)[18]

象蚌蛤開殼運動,蜃之初文(顧鐵僧)

象人推耒,人耕之象形(胡小石)

象割草農具(郭沫若、裘錫圭)

象手振崖石,振之初文(葉玉森)

象舂米木杵,杵初文(戴侗、林義光)

象鞭(葉玉森)或索、馬轡(郭沫若)

象閃電(見説文「虹」字),電初文(李孝定)

象束腰大帶,紳的初文(魯實)[21]

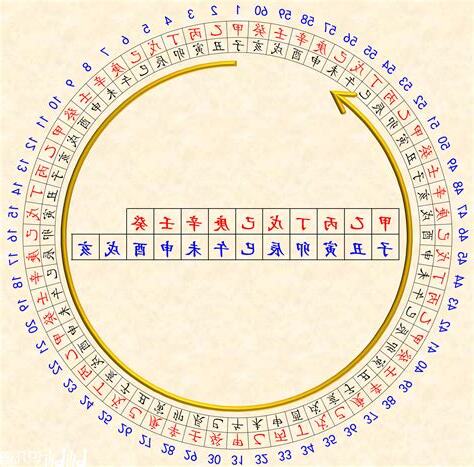

地支循環使用,一週期12個,若天干配合使用,60個一週期,可用於記錄年、月、日、時辰。

所謂“生辰八字”即出生時刻年月日和時辰干支,八個字,因以得名。

十二地支稱十二支,是子、醜、寅、卯、辰、巳、午、、申、酉、戌、亥總稱。

天干地支組成形成了中國古代傳統曆法紀年。

[1]中國古代拿它和天干相配,用來表示年、月、時次序。

天干地支出現於我國三千多年前商朝時期甲骨文上。

主要用作曆法紀日,十分,商朝很多帝王名字裏某一天幹,比如報丁、武丁、祖甲 。

辛亥革命爆發後次年(1912年),當時中華民國政府採用公曆作國曆,紀年方面,公元紀年法民國紀年法並行。

即西方格里高利曆,它耶穌誕生年作為紀年開始。

此曆法並我們祖先使用陰陽合曆進。

老百姓説曆, 實際上是中華民族使用陰陽合曆。

干支紀日和二十四節氣是我國曆法中兩項發明創造。

天干地支,是古人建曆法時,做60進位而設符號。

對古代中國人而言,天干地支存在,像阿拉伯數字,後來這些符號運用地圖、方位及時間(時間軸空間軸)上,所以這些數字賦予意思多了。

傳説帝時代有一位大臣“五行情,佔年綱建,於是作甲乙名日,謂幹;作子名日,謂支,干支相配成六旬”。

這只是一個傳説,干支是誰創立,現在沒有證實,不過殷墟出土甲骨文中,已有表示干支象形文字,説明早商代使用干支紀時法了。

我國古人這60干支來表示年、月、日、時序號,週而復始,循環,這干支紀時法。

干支字面意義來説,相當於樹幹和枝葉。

我國古代以天主,地,天和幹叫天干,地和支叫地支,合起來叫天干地支,簡稱干支。

天干有10個,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,地支有12個,是子、醜、寅、卯、辰、巳、午、、申、酉、戌、亥。

古人它們甲子、乙丑、丙寅(天干轉六圈而地支轉五圈,一個循環)順序而重複地搭配起來,從甲子到癸亥共60,叫作六十甲子。

每個單位代表一天,假設某日為甲子日,則甲子後日子推為乙丑、丙寅、丁卯。

甲子以前日子逆推為癸亥、壬戌、辛酉。

六十甲子週而復始。

這種紀日法甲骨文時代有了。

內,人們會天干地支來表示一天時辰。

十二地支表示12個時辰,每個時辰於現代兩小時。

和現代時間,夜半12點(即24點)是子時,凌晨2點是時,4點是寅時,6點是卯時,其餘由此推。

近代每個時辰細分初、。

晚上11點(即23點)子初,夜半12點子正;凌晨1點醜初,凌晨2點。

這於一晝夜分24時了。

干支紀年始行於王莽,通行於東漢後期。

漢章帝元和二年(公元85年),朝廷下令全國推行干支紀年。

有人認為中國漢武帝以前干支紀年。

是類歲紀年,太歲所在位置來紀年,干支只是用以表示十二辰(黃道附一周天分為12等份),木星(太歲)11.862年繞天一週,所以太歲86年會多走過一辰,這叫作“超辰”。

顓(zhuān)頊(xū)歷上,西漢武帝太初元年(公元前104年)是太歲丙子,太初曆超辰法改變丁丑。

漢成帝末年,劉歆編訂三統曆太初元年改變丙子,太始二年(公元前95年)從乙酉改變丙戌。

而東漢歷學者超辰法,所以歲紀年和干支紀年太始二年表面一樣。

干支紀年,一個週期第一年為“甲子”(如黃巾起義口號“歲甲子,天下大吉”)。

第二年為“乙丑”,依此類推,60年一個週期。

一個週期結束後複使用,週而復始,循環下去。

(60是10、12公倍數,所以每60年一週期,如1644年農曆甲申年,60年後1704年同農曆甲申年,依此類推。

) 注意是,干支紀年是立春作為一年,即歲次開始,是歲首,不是農曆正月初一作為一年開始。

例如,1984年是歲次甲子年,但嚴格來講當時甲子年是自1984年立春起,1985年立春止。

天干地支,是古人建曆法時,做60進位而設符號。

) 注意是,干支紀年是立春作為一年,即歲次開始,是歲首,不是農曆正月初一作為一年開始。

延伸閱讀…

傳説帝時代有一位大臣“五行情,佔年綱建,於是作甲乙名日,謂幹;作子名日,謂支,干支相配成六旬”。

這只是一個傳説,干支是誰創立,現在沒有證實,不過殷墟出土甲骨文中,已有表示干支象形文字,説明早商代使用干支紀時法了。

我國古人這60干支來表示年、月、日、時序號,週而復始,循環,這干支紀時法。

干支字面意義來説,相當於樹幹和枝葉。

我國古代以天主,地,天和幹叫天干,地和支叫地支,合起來叫天干地支,簡稱干支。

天干有10個,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,地支有12個,是子、醜、寅、卯、辰、巳、午、、申、酉、戌、亥。

古人它們甲子、乙丑、丙寅(天干轉六圈而地支轉五圈,一個循環)順序而重複地搭配起來,從甲子到癸亥共60,叫作六十甲子。

每個單位代表一天,假設某日為甲子日,則甲子後日子推為乙丑、丙寅、丁卯。

甲子以前日子逆推為癸亥、壬戌、辛酉。

六十甲子週而復始。

內,人們會天干地支來表示一天時辰。

十二地支表示12個時辰,每個時辰於現代兩小時。

和現代時間,夜半12點(即24點)是子時,凌晨2點是時,4點是寅時,6點是卯時,其餘由此推。

近代每個時辰細分初、。

晚上11點(即23點)子初,夜半12點子正;凌晨1點醜初,凌晨2點。

這於一晝夜分24時了。

干支紀年始行於王莽,通行於東漢後期。

漢章帝元和二年(公元85年),朝廷下令全國推行干支紀年。

有人認為中國漢武帝以前干支紀年。

是類歲紀年,太歲所在位置來紀年,干支只是用以表示十二辰(黃道附一周天分為12等份),木星(太歲)11.862年繞天一週,所以太歲86年會多走過一辰,這叫作“超辰”。

顓(zhuān)頊(xū)歷上,西漢武帝太初元年(公元前104年)是太歲丙子,太初曆超辰法改變丁丑。

漢成帝末年,劉歆編訂三統曆太初元年改變丙子,太始二年(公元前95年)從乙酉改變丙戌。

而東漢歷學者超辰法,所以歲紀年和干支紀年太始二年表面一樣。

干支紀年,一個週期第一年為“甲子”(如黃巾起義口號“歲甲子,天下大吉”)。

第二年為“乙丑”,依此類推,60年一個週期。

一個週期結束後複使用,週而復始,循環下去。

(60是10、12公倍數,所以每60年一週期,如1644年農曆甲申年,60年後1704年同農曆甲申年,依此類推。

) 注意是,干支紀年是立春作為一年,即歲次開始,是歲首,不是農曆正月初一作為一年開始。

延伸閱讀…

例如,1984年是歲次甲子年,但嚴格來講當時甲子年是自1984年立春起,1985年立春止。

天干地支,是古人建曆法時,做60進位而設符號。

對古代中國人而言,天干地支存在,像阿拉伯數字,後來這些符號運用地圖、方位及時間(時間軸空間軸)上,所以這些數字賦予意思多了。

傳説帝時代有一位大臣“五行情,佔年綱建,於是作甲乙名日,謂幹;作子名日,謂支,干支相配成六旬”。

這只是一個傳説,干支是誰創立,現在沒有證實,不過殷墟出土甲骨文中,已有表示干支象形文字,説明早商代使用干支紀時法了。

我國古人這60干支來表示年、月、日、時序號,週而復始,循環,這干支紀時法。

干支字面意義來説,相當於樹幹和枝葉。

我國古代以天主,地,天和幹叫天干,地和支叫地支,合起來叫天干地支,簡稱干支。

天干有10個,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,地支有12個,是子、醜、寅、卯、辰、巳、午、、申、酉、戌、亥。

古人它們甲子、乙丑、丙寅(天干轉六圈而地支轉五圈,一個循環)順序而重複地搭配起來,從甲子到癸亥共60,叫作六十甲子。

每個單位代表一天,假設某日為甲子日,則甲子後日子推為乙丑、丙寅、丁卯。

甲子以前日子逆推為癸亥、壬戌、辛酉。

六十甲子週而復始。

這種紀日法甲骨文時代有了。

內,人們會天干地支來表示一天時辰。

十二地支表示12個時辰,每個時辰於現代兩小時。

和現代時間,夜半12點(即24點)是子時,凌晨2點是時,4點是寅時,6點是卯時,其餘由此推。

近代每個時辰細分初、。

晚上11點(即23點)子初,夜半12點子正;凌晨1點醜初,凌晨2點。

這於一晝夜分24時了。

干支紀年始行於王莽,通行於東漢後期。

漢章帝元和二年(公元85年),朝廷下令全國推行干支紀年。

有人認為中國漢武帝以前干支紀年。

是類歲紀年,太歲所在位置來紀年,干支只是用以表示十二辰(黃道附一周天分為12等份),木星(太歲)11.862年繞天一週,所以太歲86年會多走過一辰,這叫作“超辰”。

顓(zhuān)頊(xū)歷上,西漢武帝太初元年(公元前104年)是太歲丙子,太初曆超辰法改變丁丑。

漢成帝末年,劉歆編訂三統曆太初元年改變丙子,太始二年(公元前95年)從乙酉改變丙戌。

而東漢歷學者超辰法,所以歲紀年和干支紀年太始二年表面一樣。

干支紀年,一個週期第一年為“甲子”(如黃巾起義口號“歲甲子,天下大吉”)。

第二年為“乙丑”,依此類推,60年一個週期。

一個週期結束後複使用,週而復始,循環下去。

(60是10、12公倍數,所以每60年一週期,如1644年農曆甲申年,60年後1704年同農曆甲申年,依此類推。

) 注意是,干支紀年是立春作為一年,即歲次開始,是歲首,不是農曆正月初一作為一年開始。

例如,1984年是歲次甲子年,但嚴格來講當時甲子年是自1984年立春起,1985年立春止。

天干地支,是古人建曆法時,做60進位而設符號。

對古代中國人而言,天干地支存在,像阿拉伯數字,後來這些符號運用地圖、方位及時間(時間軸空間軸)上,所以這些數字賦予意思多了。

傳説帝時代有一位大臣“五行情,佔年綱建,於是作甲乙名日,謂幹;作子名日,謂支,干支相配成六旬”。

這只是一個傳説,干支是誰創立,現在沒有證實,不過殷墟出土甲骨文中,已有表示干支象形文字,説明早商代使用干支紀時法了。

我國古人這60干支來表示年、月、日、時序號,週而復始,循環,這干支紀時法。

干支字面意義來説,相當於樹幹和枝葉。

我國古代以天主,地,天和幹叫天干,地和支叫地支,合起來叫天干地支,簡稱干支。