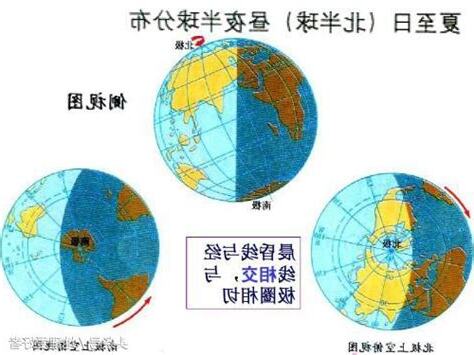

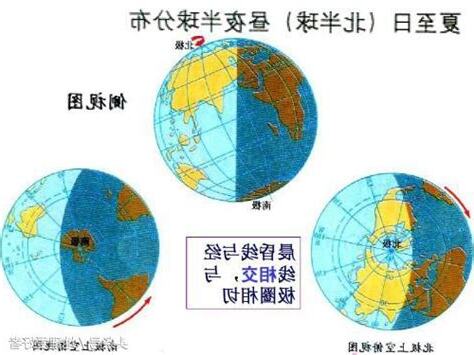

地球順時針自轉是一個引人入勝的自然現象,我們每天都能親眼目睹它的轉動,卻鮮少細究其深層意義。從太陽升起、到月亮輪番更替,地球的自轉默默地影響著地球上一切生命活動。本專題將帶領讀者深入探索這個現象的科學原理,以及它在天文學、地理學乃至生命科學中的重要角色。

總之,地球的順時針自轉是一個基本的地理和天文現象,對地球上的生命和自然現象有著重要的影響。

宇宙結構與地球運動

在宇宙中,地球並不是宇宙的中心。早在公元前 250 年,希臘天文數學家阿里斯塔克斯就提出了地球繞日説,但這一理論長期未被接受。直至 1543 年,波蘭天文學家哥白尼發表《論天體運轉》,提出日心繫統,認為地球與其它行星一起在太陽周圍運動。伽利略、開普勒和牛頓等科學家的貢獻使得地球繞日説得到天文學家的接受,並成為主流的宇宙觀。

地球的運動加速度極小,遠低於重力加速度,因此我們很難直接感受到地球的自轉和公轉。然而,通過測量恆星視差和星光像差,天文學家可以間接證明地球的運動。

現代天文學的準確性與地球運動的證明

自1725年以來,英國天文學家布拉德利及其同事一直致力於測量天龍座伽馬的視差,但在三天內卻發現了該恆星在驚人弧度內向「錯誤」方向移動。布拉德利最終意識到這並非視差的結果,而是地球在恆星方向上運動速率不同以及光速有限所導致的「光像差」現象。1729年,布拉德利向英國皇家學會宣佈了這一發現,提供了地球在移動的首次確鑿證據,為阿里斯塔克斯、哥白尼和開普勒的理論提供了觀察依據。巴黎天文台台長德蘭布爾將這一發現譽為「18世紀最輝煌、最有用的發現」,認為正是這一發現奠定了現代天文學的準確性基礎。

解析「傅科擺」的科學原理

| 作者 |

阿里斯塔克斯 |

哥白尼 |

| 著作 |

《論宇宙》 |

《論天體運轉》 |

| 主要觀點 |

地球繞日説 |

日心繫統 |

總之,地球在宇宙中的運動是微妙且難以直接感知的,但通過天文數學家的研究,我們對地球的運動有了深刻的瞭解。

地球的運動加速度

赤道的自轉加速度

地球公轉加速度

|

地球公轉的加速度

0.006 m/s²

|

視差與恆星的位置

恆星視差的測量

1838 年,德國天文學家貝塞爾成功測量了天鵝座 61 號恆星的視差,證明地球並不是一年四季都在同一個位置。

星光像差與地球的運動

星光像差的觀察

因為地球一年四季的運動速度不同,所以星光像差也將因之而異。

地球的運動加速度極小,遠低於重力加速度,因此我們很難直接感受到地球的自轉和公轉。然而,通過測量恆星視差和星光像差,天文學家可以間接證明地球的運動。

現代天文學的準確性與地球運動的證明

自1725年以來,英國天文學家布拉德利及其同事一直致力於測量天龍座伽馬的視差,但在三天內卻發現了該恆星在驚人弧度內向「錯誤」方向移動。布拉德利最終意識到這並非視差的結果,而是地球在恆星方向上運動速率不同以及光速有限所導致的「光像差」現象。1729年,布拉德利向英國皇家學會宣佈了這一發現,提供了地球在移動的首次確鑿證據,為阿里斯塔克斯、哥白尼和開普勒的理論提供了觀察依據。巴黎天文台台長德蘭布爾將這一發現譽為「18世紀最輝煌、最有用的發現」,認為正是這一發現奠定了現代天文學的準確性基礎。

解析「傅科擺」的科學原理

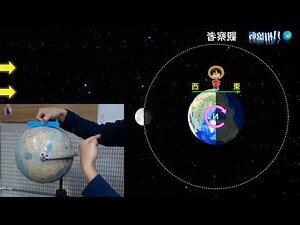

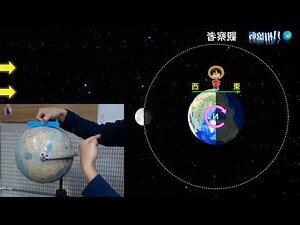

地球自轉的視效應

圖三:傅科擺的復製品

|

圖四:傅科擺原理示意圖

圖五:地球自轉對傅科擺的影響

在1851年,傅科在巴黎萬神殿進行了一項著名的實驗,這項實驗被視為地球自轉的有力證據。傅科將一個重達28公斤的黃銅塗層鉛擺懸掛在67米高的金屬絲上,這個擺被稱為「傅科

人類──宇宙的科學探索者

自古人類便對星空充滿好奇,我們總是仰望夜空,尋找那裡的秘密。這些星光不僅美麗,它們還攜帶著宇宙的資訊,經過無盡的旅程,最終降落於藍色的地球。我們的心中總是有著無數的問號:星星是怎樣形成的?宇宙的樣貌是什麼?地球從何而來?生命是如何誕生的?是否有其他類似地球的星球存在?那些星球上有文明嗎?這些問題如同大自然投射給我們的知識種子,激發了人類探索的慾望。

在科學與技術的不斷進步中,二十世紀物理學的發展開創了宇宙學的新篇章,而二十一世紀則迎來了天文觀測的黃金時代。人類的世界觀從地球擴展到了太陽系,我們用不斷創新的技術,不懈地向宇宙深處探索,發現了新的視野。近二十多年來,有三分之一以上的諾貝爾物理學獎都授予了在天文學領域做出重大貢獻的學者。例如,2019年的三位獲獎者中,一位因構建宇宙大爆炸理論模型而受到殊榮,而另外兩位則是因為發現了一顆繞行太陽類型恆星的系外行星。

宏觀的宇宙視野與微觀的行星視角相結合,近代天文學不斷刷新著人類對宇宙演化和地球位置的認知。我們不僅看到了宇宙的浩瀚無垠,也開始尋找生命存在的跡象,這些探索行動本身就是宇宙中令人驚嘆的奇蹟。

天文望遠鏡的新時代

探索宇宙的奧秘

藉由現代天文望遠鏡和太空科技的進步,我們能夠以前所未有的深度窺探宇宙的秘密。通過紅外線觀測,科學家揭示了宇宙中恆星誕生的搖籃地帶,這些搖籃地帶往往隱藏在可見光之外。此外,這些進步還為我們提供了尋找外星生命的線索。2019年諾貝爾物理學獎得主詹姆士·皮博斯(James Peebles)對宇宙137億年的演化歷程做出了傑出貢獻,他發現實質物體的總質量僅佔宇宙的5%,其餘部分主要由暗能量(佔68%)和暗物質(佔27%)構成。在這5%的質量中,科學家估計宇宙中存在著約1027顆恆星。如果每顆恆星在誕生時都伴隨著行星系統的形成,那麼在如此巨大的數量下,其他適合生命存在的星球可能並不是唯一。

從地球的角度出發,考慮外星生命的可能性,德雷克公式(Drake equation)提供了一種量化估算的方法。這個公式涵蓋了可能影響智慧生命出現的環境因素和發育文明的可能性,根據這個公式,銀河系中可能存在著數千到數百萬個文明。儘管如此,我們至今尚未收到任何外星文明的聯絡訊息,這就是所謂的費米悖論(Fermi paradox),它揭示了估算與現實之間的差距。為了尋找外星生命的蹤跡,天文學家利用太空科技主動探尋目標。1972年的先鋒號(Pioneer)和1977年的航海家號(Voyager)攜帶著人類給外星生命的信息,這些信息以科學密碼的形式存在,目前它們仍在星際空間中航行。此外,1974年的阿雷西波訊息(Arecibo message)則是以電

系外行星的發現與分類

至今,通過長期觀測數據的積累,特別是克卜勒太空望遠鏡和凌日法系外行星巡天衞星(TESS)的數據,我們已發現了約5,500顆系外行星。這些行星被分為四類:氣體巨行星、類海王星、超級地球和類地行星。天文學家們從這些行星的統計數量和行星形成動力學模型中獲得了豐富的信息,使我們對太陽系的形成與演化有了更加深入的認識。

然而,故事並非就此結束。我們之前選擇性地忽略了廣義相對論的因素,但在此時,這個理論的重要性再次凸顯。在諾亞月球探險的設定中,由於電子所攜帶的巨大能量,產生了相當於整個可見宇宙質量與能量總和的位能。這種能量不僅會扭曲空間和時間,而且會比1052個電子之間的排斥力還要強烈。

延伸閲讀…

大家都知道「地球在動」,但你怎麼知道?

地學科普小課堂-地球的自轉

外星生命是否存在?也許有外星生命的訊號被我們忽略了,只是目前的科技還無法探測和解讀。科學發現的進程往往超過個別科學家的職業生涯,靈感與成果之間的時間跨度巨大,需要一代又一代科學家接力前行。年輕科學家的構思可能需要後輩來完成,而這條路上牽起了跨世代的傳承,推動了科學的進步。

| 氣體巨行星 |

類海王星 |

超級地球 |

類地行星 |

| 熱木星 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

在太空望遠鏡的窺視下,我們得以更深遠地探索宇宙,為未來的天文學家們揭示了無盡的潛力。

當拜恩教授的故事穿越都市的嘈雜,與羅賓在星空下相遇,我們不禁反思,在追求知識的旅途中,是否忽略了對腳下這片土地的聆聽?環境的變遷如同地球的呼喊,正告誡我們要即刻行動,以保育我們共同的生態家園。

2021年,聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)公佈了第六回全球氣候變遷評估報告,該報告詳細描述了全球暖化現象在多個方面的最新科學研究結果。這些方面包括冰河面積縮減、海平面上升、全球氣温上升以及海洋酸化的加劇。報告中還提到了二氧化碳及其他温室氣體排放量與地球温度的強烈關聯性,這些氣候變化對地球上的生物物種構成了嚴重的生存威脅。

為了應對這一全球性的危機,世界各國紛紛採取行動,包括台灣在內,積極尋求發展替代能源,以減少對化石燃料的依賴,從而降低碳排放量。同時,各國也在致力於提高碳封存能力,通過各種技術手段,將大氣中的二氧化碳重新回收並儲存於地層中,以期達到全球淨零碳排放的目標。

在人類文明的進程中,我們不斷地從自然界中獲得啟迪,從而發展了神話、曆法以及農業技術。隨著科學和工業革命的到來,我們對地球的起源、歷史、環境和未來有了更深刻的認識。太空探索的

如果整個地球都由質子構成,而整個月球都由電子構成,那會怎樣?

– 諾亞.威廉斯(Noah Williams)

質子地球,電子月球你可能會想像電子月球繞著質子地球運行,有點像是巨大的氫原子。某方面來説,這還有點道理;畢竟,電子繞著質子運行,而衞星繞著行星運行。事實上,原子的行星模型曾流行一時(不過,拿來解釋原子竟然不太管用)。如果你把兩個電子放在一起,它們會想要分開。電子帶負電,而來自電荷的排斥力比將它們拉在一起的重力強了大約 20 個數量級。如果你把 1052 個電子放在一起(構成月球),它們會劇烈的互相排斥,以致每個電子會被大到不可思議的能量推開。事實證明,對諾亞假設的「質子地球和電子月球」情境來説,行星模型更是大錯特錯。月球不會繞著地球運行,因為它們根本沒有機會影響彼此;使兩者各自分別炸開的力量,會遠大於兩者之間的任何吸引力。如果暫時忽略廣義相對論(等一下會回來談),我們可以算出,來自這些電子相互排斥的能量,足以使它們向外加速到接近光速。

諾亞月球探險的科學考察

在探討諾亞月球探險的科學可能性時,我們首先遇見了一個常見的情景:粒子被加速到極高的速率。這種情況在諸如映像管螢幕等桌面型粒子加速器中並不罕見,那裡的電子可以被加速到接近光速。然而,當我們考慮諾亞月球上電子所攜帶的能量時,我們就踏入了一個全新的領域,遠遠超出了傳統物理學的界限。這些電子所攜帶的能量超越了普朗克能量,這是大型加速器所能達到的能量水平之上若干量級。簡而言之,諾亞的問題將我們引向了量子重力與弦理論等前沿理論物理學領域。

基勒博士(Dr. Cindy Keeler),尼爾斯.波耳研究所的弦理論專家,對此問題提出了她的見解。她認為,計算涉及“在每個電子中投入如此巨大的能量”的問題並不可靠,因為這遠遠超出了目前加速器技術的實驗能力。

當被問及這樣的假設情境時,基勒博士表示:“我不信任任何粒子能量超過普朗克尺度的説法。”她提到,目前人類實際觀測到的最大能量來自宇宙射線,雖然這個能量級別遠遠超過了大型強子對撞機的能力,但與普朗克能量相比,依然相去甚遠。基勒博士作為一位弦理論科學家,雖然希望能在諾亞的案例中揭示某些弦理論的預測,但她坦承,在這種極端情況下,即使是理論物理學家也束手無策。

然而,故事並非就此結束。我們之前選擇性地忽略了廣義相對論的因素,但在此時,這個理論的重要性再次凸顯。在諾亞月球探險的設定中,由於電子所攜帶的巨大能量,產生了相當於整個可見宇宙質量與能量總和的位能。這種能量不僅會扭曲空間和時間,而且會比1052個電子之間的排斥力還要強烈。

延伸閲讀…

月球

【錯誤】網傳影片「肯亞一處橫跨南北半球地方,水盆放北半球時,水流逆時針;而水盆放南半球時,水流順時針,放在赤道上時,水流筆直而下不旋轉 …

基勒博士就此問題給出了她的結論:“是的,這個問題的解決路徑指向了黑洞。”

但這個黑洞不僅普通,它還是一個

未來生活展望

在2050年的某一天,你可能會發現自己的生活發生了翻天覆地的變化。鄰居的屋頂鋪滿了太陽能板,大街上的電動車穿梭不息。你的衣櫃裡可能裝滿了通過租賃或購買時興的服裝,而早餐店裡可能賣著以人造肉製成的佳餚。你打卡上班的地方可能是一座使用高強度木竹結構的節能大樓,這些建材來自永續管理的森林。

淨零概念

「淨零」(Net zero)是指通過減少碳排放和加強碳吸收,使得排放到大氣中的二氧化碳淨量為零。這一目標旨在應對全球氣候變化的挑戰,阻止温度上升超過宜居的範圍。為了達到這一目標,各國政府、企業和個人需要共同努力,採取包括能源轉型、產業升級、生活方式改變等一系列措施。

台灣淨零政策

台灣政府已經意識到淨零排放的重要性和迫切性,並在2022年提出了「台灣2050淨零排放路徑及策略」。這份由行政院國家發展委員會公佈的計劃包含了一系列政策,旨在引導台灣逐步過渡到淨零社會。這些政策涉及能源、產業、生活和社會轉型等方面。

「淨零生活藍圖」啟發了對未來生活的各種設想。那麼,究竟什麼是「淨零」呢?為什麼要推行這個政策?它又將如何影響我們的生活?

| 政策領域 |

目標 |

| 能源 |

增加再生能源比例,降低化石燃料依賴 |

| 產業 |

推動低碳技術,提升能源效率 |

在未來,我們將面對一個更清潔、更可持續的世界。這就是淨零排放的目標,即通過減少和消除温室氣體的排放,達到碳中和的狀態。全球各國都在努力實現這一目標,台灣也不例外。儘管面臨著挑戰,如高度依賴高碳排的能源和產業,但淨零轉型不僅是為了環境,也是為了台灣經濟的綠色升級。2022年,台灣提出“2050淨零排放路徑及策略”,擬定了四大轉型策略和兩大治理基礎,以期在2050年達到淨零排放。然而,專家們認為,該計劃尚需完善,特別是在社會公正轉型和碳定價方面。因此,中研院組織專家研擬《台灣淨零科技研發政策建議書》,為經濟與社會政策的完善提供建議。台灣的產業現狀需要重新審視,以確定淨零轉型的動力與價值。例如,石化產業不僅需要降低碳排放,還需思考如何轉型以保持其在短鏈經濟中的戰略地位。

台灣的淨零排放挑戰

|

台灣的淨零排放路徑

|

|

台灣在實現淨零排放方面面臨諸多挑戰,包括高碳排的能源結構和重工業。

|

為達到淨零排放,台灣已提出包括能源、產業、生活、社會轉型在內的“2050淨零排放路徑及策略”。

|

中研院研究成果強調,台灣需要進行全面的社會公正轉型和制定有效的碳定價政策,以實現淨零排放目標。此外,還需重新評估現有產業的價值,確保在轉型的同時保持競爭力。

內馬爾的復出

在最近幾個賽季,內馬爾因傷病困擾而備受關注。然而,在本賽季,他以堅韌的意志和不懈的努力重返巔峯。

哈馬斯與以色列的對話

哈馬斯表示他們已達成目標,並願就停火進行討論。然而,以色列尚未正式回應,局勢陷入僵持。

| 事件 |

情況 |

| 失蹤事件 |

引發廣泛關注 |

| 影片曝光 |

疑似拍到小女孩在海上沉溺 |

為打擊海上走私活動,威海海警局文登工作站組織了反走私普法宣導活動,旨在提高羣眾的法治意識。

以「打擊走私、維護法治」為主題

活動的目標是引導羣眾知法、守法、用法,並營造全民參與反走私的良好氛圍。

| |