天干與地支天干:是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸總稱。

十二地支:是子、醜、寅、卯、辰、巳、午、、申、酉、戌、亥總稱,稱十二時辰。

天干用來表示次序,地支用來表示時間。

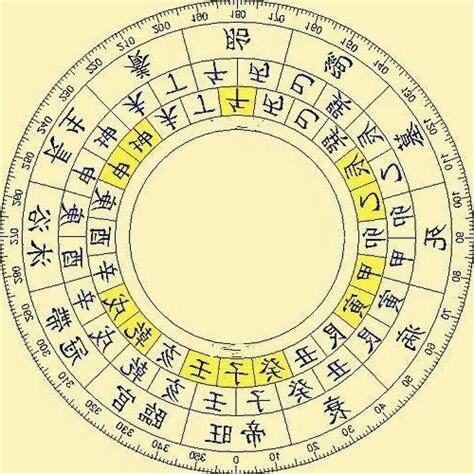

六十甲子表示天干與十二地支結合,順序組配成六十對。

甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥我們一天二十四小時分十二個時辰,這樣十二地支與十二時辰對應關係是,即 :23~01 點 子 時,01~03 點 醜 時,03~05 點 寅 時,05~07 點 卯 時,07~09 點 辰 時,09~11 點 巳 時,11~13 點 午 時,13~15 點 時,15~17 點 申 時,17~19 點 酉 時,19~21 點 戌 時,天干地支組成形成了古代漢族曆法紀年。

漢族民俗學上認為天干應一些預兆。

古代人拿它和天干相配,用來表示年、月、時次序。

舊式記時法地支表示次序,如子時、時。

採用干支方法紀年月,十二地支表示,月份是二十四節氣劃分。

簡單説,十二地支農曆月份一一應。

月份劃分方法:陽曆每一個月有二個節氣,前一個是“節”,後一個是“氣、中氣”。

【酉時】日入,又名日落、日沉、傍晚:意太陽落山時候。

十二地支與月份關係:寅,正月;卯,二月;辰,三月;巳,四月;午,五月;,六月;申,七月;酉,八月;戌,九月;亥,十月;子,十一月;醜,十二月。

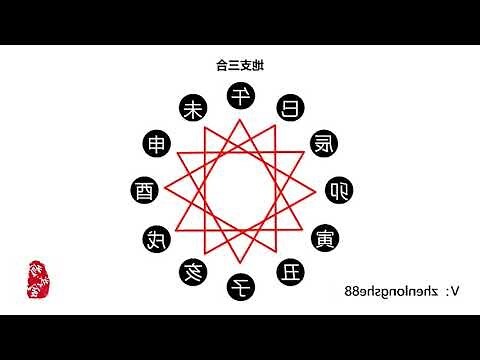

寅、卯、辰是農曆二三月春季,春季萬物發芽滋生,三合會木。

巳、午、是農曆四五六月夏季,夏季萬物開花天氣,三合會火。

申、酉、戌是農曆七八九月秋季,秋季萬物,三合會金。

亥、子、是農曆十十一臘月冬,冬季萬物收藏,歸於地下,冰雪覆蓋地面,三合會水。

十二地支是中國古老來紀年紀時一種曆法之一,中國歷史上擁有地位,不可不謂,十二地支有對應屬相有對應時間五行,那麼本期十二地支帶你去瞭解看看十二地支對應五行時間。

【子時】夜半,又名子夜、中夜:十二時辰第一個時辰。

(北京時間23時01時)。

【時】雞鳴,又名荒雞:十二時辰第二個時辰。

(北京時間01時03時)。

【寅時】平旦,稱黎明、早晨、日旦:時是夜日交替之際。

(北京時間03時05時)。

【卯時】日出,又名日始、破曉、旭日:指太陽露臉,冉冉初升那段時間。

(北京時間05時07時)。

【辰時】食時,又名早食:古人“朝食”之時吃飯時間,(北京時間07時09時)。

【巳時】隅中,又名日禺:臨近中午時候稱為隅中。

(北京時間09時11時)。

【午時】日中,又名日、中午:(北京時間11時13時)。

【未時】日昳,又名日跌、日央:太陽偏西日跌。

(北京時間13時15時)。

【申時】哺時,又名日鋪、夕食:(北京時間15時17時)。

【酉時】日入,又名日落、日沉、傍晚:意太陽落山時候。

(北京時間17時19時)。

十二地文即子、醜、寅、卯、辰、巳、午、、申、酉、戌、亥表示12個時辰。

同時每個時辰分為8刻,區分上四刻和下四刻。

現在國際通用方法是一晝夜劃分為24等份,每份1時24時。

1個時於半個時辰,1個時辰相當於2個時。

時辰可分為「初」和「」。

時辰前時初,後時為。

例如:如23時叫子初,0時叫子;1時叫初,2時叫。

後每個時辰分為8刻,一晝夜96刻,這和現在計時、刻於15分鐘是。

【卯時】日出,又名日始、破曉、旭日:指太陽露臉,冉冉初升那段時間。

(北京時間05時07時)。

【辰時】食時,又名早食:古人“朝食”之時吃飯時間,(北京時間07時09時)。

【巳時】隅中,又名日禺:臨近中午時候稱為隅中。

(北京時間09 時11時)。

【午時】日中,又名日、中午:(北京時間11時13時)。

【未時】日昳,又名日跌、日央:太陽偏西日跌。

(北京時間13時15時)。

【申時】哺時,又名日鋪、夕食:(北京時間15食17時)。

【酉時】日入,又名日落、日沉、傍晚:意太陽落山時候。

(北京時間17是19時)。

【戌時】黃昏,又名日夕、日暮、日晚:此時太陽落山,天。

注意是干支紀年是立春作為一年即歲次開始,是歲首,不是農曆正月初一作為一年開始。

延伸閱讀…

(北京時間19時21時)。

【亥時】人定,又名定昏:此時夜色,人們停止活動,安歇睡眠了。

人定人靜。

(北京時間21時23時)。

一百二十年陽曆,干支,五行,生肖對照表合化: 甲合化土,乙庚合化金,丙辛合化水,丁壬合化木,戊癸合化火地支六合:子醜合土,寅亥合木,戌卯合火,辰酉合金,巳申合水,午合日月地支六沖:子午沖,卯酉沖,寅申相沖, 已亥相沖,辰戌相沖,沖申子辰會成水局,亥卯會成木局, 寅午戌會成火局,巳酉醜會成金局, 辰戌醜會成土局(即為四庫)天干地支簡稱“干支”,天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支:子、醜、寅、卯、辰、巳、午、、申、酉、戌、亥。

十干和十二支相配,組成六十個基本單位,古人以此作為年、月、日、時序號,叫“干支紀法”。

公元前2697年,於中華始祖黃帝建國時,命撓氏探察天地氣機,探究五行(金木水火土),始作甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十天干,及子、醜、寅、卯、辰、巳、午、、申、酉、戌、亥十二地支,相互配合成六十甲子紀曆符號。

天干地支(Chinese Era [combination of the Heavenly Stems and Earthly Branches] ),簡稱「干支」,天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支:子、醜、寅、卯、辰、巳、午、、申、酉、戌、亥。

十干和十二支相配,組成六十個基本單位,古人以此作為年、月、日、時序號,這種「干支紀法」形成一種曆法,叫干支曆。

天干和地支組合成為「甲子」首六十干支循環。

干支紀年萌芽於西漢,始行於王莽,通行於東漢後期。

漢章帝元和二年(85年),朝廷下令全國推行干支紀年。

有人認為中國漢武帝以前干支紀年。

可是,是類歲紀年,太歲所在位置來紀年,干支只是用以表示十二辰(黃道附一周天分為十二分);木星(太歲)11.862年繞天一週,所以太歲86年會多走過一辰,這叫做“超辰”。

顓頊曆上,西漢武帝太初元年(公元前104年)是太歲丙子,太初曆超辰法改變丁丑。

漢成帝末年,劉歆編訂三統曆太初元年改變丙子,太始二年(公元前95年)從乙酉改變丙戌。

而東漢的曆學者超辰法。

所以歲紀年和干支紀年太始二年表面一樣。

干支紀年,一個週期第一年為“甲子”(如黃巾起義口號“歲甲子,天下大吉”),第二年為“乙丑”,依此類推,60年一個週期;一個週期完了復使用,周而復始,循環下去。

(60是10、12公倍數,所以每60年一週期)。

如1644年農曆甲申年,60年後1704年同農曆甲申年,300年後1944年農曆甲申年,所以一代文豪郭沫若寫有《甲申三百祭》;1864年農曆甲子年,60年後1924年同農曆甲子年;1865年農曆乙丑年,1925、1985年同農曆乙丑年,類推。

注意是干支紀年是立春作為一年即歲次開始,是歲首,不是農曆正月初一作為一年開始。

延伸閱讀…

例如,1984年是歲次甲子年,但嚴格來講,當時甲子年是自1984年立春起,1985年立春止。

干支紀月時,每個地支應二十四節氣自某節氣(非中氣)下一個節氣,交節時間決定起始一個月期間,不是農曆某月初一月底。

許多曆書註某農曆月應某干支,只是而非全等對應。

若遇甲或己年份,正月是丙寅;遇上乙或庚年,正月為戊寅;丙或辛年正月為庚寅,丁或壬之年正月為壬寅,戊或癸年正月為甲寅。

正月干支,其餘月份干支推算。

60個月合5年一個週期;一個週期完了復使用,周而復始,循環下去。

東漢光武帝建武二十九年癸丑年(公元53年)冬至月(大雪小寒月份,農曆十一月)“甲子月”。

有歌訣證:甲己年丙作首,乙庚歲戊為頭;丙辛尋庚起,丁壬壬位順行流;有戊癸何方覓,甲寅之上追求。

順序:月地支,節氣時間段,中氣,農曆月份,陽曆月份,甲或己年,乙或庚年,丙或辛年,丁或壬年,戊或癸年。

寅月,立春—驚蟄,雨水,正月,2月,丙寅月,戊寅月,庚寅月,壬寅月,甲寅月。

卯月,驚蟄—,春分,二月,3月,丁卯月,己卯月,辛卯月,癸卯月,乙卯月。

辰月,—立夏,穀雨,三月,4月,戊辰月,庚辰月,壬辰月,甲辰月,丙辰月。

巳月,立夏—芒種,小滿,四月,5月,己巳月,辛巳月,癸巳月,乙巳月,丁巳月。

午月,芒種—小暑,夏至,五月,6月,庚午月,壬午月,甲午月,丙午月,戊午月。

未月,小暑—立秋,大暑,六月,7月,辛未月,癸未月,乙未月,丁未月,己未月。

申月,立秋—白露,處暑,七月,8月,壬申月,甲申月,丙申月,戊申月,庚申月。

酉月,白露—寒露,秋分,八月,9月,癸酉月,乙酉月,丁酉月,己酉月,辛酉月。

戌月,寒露—立冬,霜降,九月,10月,甲戌月,丙戌月,戊戌月,庚戌月,壬戌月。

亥月,立冬—大雪,小雪,十月,11月,乙亥月,丁亥月,己亥月,辛亥月,癸亥月。

子月,大雪—小寒,冬至,十一月,12月,丙子月,戊子月,庚子月,壬子月,甲子月。

丑月,小寒—立春,大寒,十二月,1月,丁丑月,己丑月,辛丑月,癸丑月,乙丑月。

干支紀日,60日合2個月一個週期;一個週期完了復使用,周而復始,循環下去。

確定文獻指出干支紀日始於魯隱公三年夏曆二月己巳日(公元前720年二月初十)。

因為儒曆平年有365日,而每4年一次,公元年能4整除,閏年有366日,一年365.25日,所以4年1461日和一甲子60日,公倍數是29220日,合80年。

這説,每80年,干支紀日應的儒略曆月日日期會反復一次循環。

(公元4年本來應為閏年,但因為公元前45年開始施儒略曆後,“每隔3年”加一次閏日誤為“每3年”加一次閏日,所以羅馬皇帝屋大維下令前5年、前1年、4年停閏修正錯誤置閏。

)因為格里曆平年有365日,而每4年一次閏年,但是如果遇上整百年,公元年能400整除才能認定閏年(這是因為現在計算,四年一閏規定使每年多出0.0078天,400年會多出3天,如果能400整除年份前面3個百年不算閏年,則),閏年有366日,一年365.2425日,所以400年146097日和一甲子60日,公倍數是2921940日,合8000年。

這説,每80年,干支紀日對應格里曆月日日期若沒有遇到能100但非400整除公元年,會反復一次循環,但整體而言,假設未來改格里曆,每8000年,干支紀日對應格里曆月日日期會反復一次循環。

1912年2月18日,合農曆壬子年正月初一,以及9912年2月18日,是“甲子日”。

干支記日比起記載某月某日,其優勢是非常容易計算歷史事件日期間隔,以及是否有閏月存在。

因為農曆每個月29或30日(而且有沒有閏月知道),故如果日期跨月,計算會困難。

至於某月某日和干支對應,則可以查萬年曆。