天安門

引言

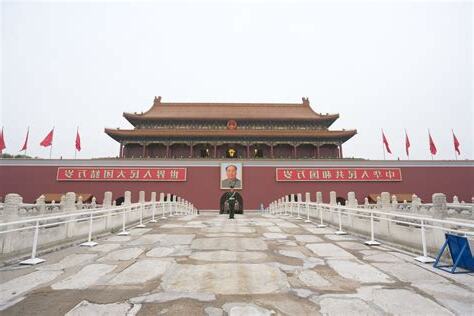

天安門,見證中國歷史風雲,坐落於北京中軸線上,與天安門廣場遙相呼應,是中華人民共和國的標誌性建築。

演變與歷史

1970年,天安門重建,高度提升至34.7米,並沿用至今。1969年,天安門進行大規模整修,徹底拆除後重建。清順治八年,天安門更名,意為「願安邦治國」。明永樂十五年,天安門初建,名為「承天門」。

建築特色

天安門城樓富麗堂皇,氣勢恢宏,以60根大紅木柱支撐,屋頂覆蓋黃琉璃瓦。城樓面闊九間,進深五間,重檐歇山頂,屋檐下懸掛17盞大紅宮燈。

城門與標語

天安門城台下開有五闕城門,正中門洞專供皇帝出入。中華民國時期,天安門城牆上懸掛蔣中正肖像,下方書有「發揚民權,實施憲政」標語。抗戰勝利後,天安門城牆上曾懸掛「祝南京陷落」標語。

天安門廣場

天安門廣場位於天安門南側,為世界上最大的城市廣場之一。廣場北端設有國旗杆,每天進行升旗、降旗儀式。自2021年起,遊客需提前預約方可進入廣場參觀。

重大事件

天安門廣場見證了無數歷史事件,包括五四運動、六四事件、開國大典等。廣場上禁止設置廣告,僅在節日豎立政治標語。

位置與意義

天安門坐落於北京市中心,佔地面積4800平方米,與故宮、天安門廣場等地標建築相鄰。作為中華人民共和國的象徵,天安門承載著深厚的歷史意義和政治地位。

象徵與意義

天安門廣場上兩條巨幅標語「中華人民共和國萬歲」和「世界人民大團結萬歲」寓意著中國與世界的友誼和聯繫。天安門城樓上的毛澤東畫像成為中華人民共和國的象徵之一。

歷史沿革

天安門原為明清北京皇城的正門,歷經多次改建和重修。1925年,天安門對民眾開放。1961年,天安門被列為第一批全國重點文物保護單位。

建築結構

天安門城樓以朱紅色為主色調,坐北朝南,底部為漢白玉精雕的須彌座。城樓四周為迴廊環繞,廊深3米左右,設漢白玉欄杆和矮牆。

| 特徵 | 描述 |

|---|---|

| 高度 | 34.7米 |

| 面闊 | 57.14米 |

| 進深 | 20.97米 |

| 屋頂 | 黃琉璃瓦覆蓋的重檐歇山頂 |

| 城門 | 五闕 |

| 標語 | 「中華人民共和國萬歲」、「世界人民大團結萬歲」 |

| 廣場 | 世界最大的城市廣場之一 |

| 位置 | 北京市中心,中軸線上 |

| 意義 | 中華人民共和國的標誌性建築,承載著深厚的歷史、政治和文化意義 |

天安門:北京的地標與歷史的見證

天安門,坐落於北京市中心,是一座雄偉的門樓,見證了中國的輝煌與動盪。

歷史沿革

| 時 期 | 重 要 事 件 |

|---|---|

| 明 代(1420年) | 建造「承天門」 |

| 清 代(1651年) | 改名為「天安門」 |

| 1949年 | 中華人民共和國成立,定為國旗升降處 |

| 1987年 | 列為全國重點文物保護單位 |

| 2013年 | 修繕一新,再次對外開放 |

建築特徵

天安門是一座木結構建築,面寬66米,縱深37米,高33.7米。

- 城 台:四邊環繞着石欄,四角建有箭樓。

- 檐 頂:三重黃琉璃瓦歇山式。

- 正 門:中央開五拱劵洞,其餘均為三券洞。

- 牌 匾:書有「天安門」三字,由毛澤東題寫。

政治和文化意義

天安門不只是一座建築,更是中國政治和文化的象徵。

- 權 力 中 心:1949年以來,天安門是中國舉行國慶閲兵等國家大典的重要場所。

- 民 主 廣 場:位於天安門前的天安門廣場,是民眾聚集和表達訴求的地方。

- 歷 史 見 證:天安門見證了中國近代與現代的重大事件,包括1919年的五四運動和1989年的「六四事件」。

旅遊景點

- 升 旗 儀 式:每天清晨在天安門廣場舉行升國旗儀式,莊嚴神聖。

- 故 宮 :在天安門北面,是明清兩朝的皇宮,現為故宮博物院。

- 正 陽 門:在天安門南面,曾是北京內城的南門,與天安門遙相呼應。

天安門,一個融合了建築、歷史、政治、文化和旅遊價值的地標,是北京乃至中國的重要象徵。